タイル探訪 その1:人の集まる場所 倶楽部建築

時を超えるタイル

塚本由晴(建築家)

『新建築住宅特集』2023年9月号 掲載

『新建築住宅特集』ではLIXILと協働し、住宅のエレメントを考え直す企画として、機能だけでなく、それぞれがどのように住宅や都市、社会に影響をもたらしているのか探り、さまざまな記事を掲載してきました。今回はタイルについてです。

2022年は、日本で「タイル」という名称に統一されてちょうど100年目、そして2024年は伊奈製陶設立100周年。それを記念し、この企画は3回の連載として、タイルの魅力を再考することを目的に、探偵団を結成。建築家の塚本由晴氏を中心に、INAXライブミュージアム主任学芸員の後藤泰男氏にも参加いただき、日本の建築史の中でタイルがどのような存在として共にあったかを、3つの視点で探訪していきます。

第1弾は「人の集まる場所」にどのようにタイルが使われてきたか、その装飾性について倶楽部建築を探訪します。近代化が進んでいた日本が、さまざまなメンバーシップのコミュニティのための建築をつくり、社交やもてなしのための空間にタイルを用いた。その魅力と意味を塚本さんに論じていただき、下段の写真資料について後藤さんに解説いただきます。

- ※文章中の(ex JT2212)は、雑誌名と年号(ex 新建築住宅特集2022年 12月号)を表しています。

人が集まるところに使われたタイルの装飾性

浜口ミホのG邸の改修(「津田山の家」JT2212)では、使用されているタイルの検証や失われたタイルの再現が行われた。それをきっかけにINAXライブミュージアムを訪れ、「日本のタイル100年 美と用のあゆみ」という展覧会について学芸員の方に詳しく教えていただいた。このふたつの経験から生まれた「タイル100年の中のG邸」(JT2212)という企画記事では、G邸に使われているタイルを対象に、全体デザインの中での位置付けやタイルそのものの出自や生産方式を関係各位と楽しく推理した。また記事の後半では、サンフランシスコ条約調印(1951年)による日本ブーム、戦時下でタイルにかけられた物品税の撤廃(1959年)などを背景に、戦後復興の一環としての公共施設建設において、タイルや陶板を用いた壁が設えられたことに触れた。丹下健三による「香川県庁舎」(1958年)のエントランスロビーにある猪熊弦一郎の陶板壁画はその代表だ。あってはならぬことだが、万が一建物が壊されても、あの陶板壁画は保存されるだろう。実際INAXライブミュージアムの山本コレクションでは、4670年前の世界最古のエジプトタイルが展示されている。腐らない、燃えないタイルは時を超えるのである。

この記事を書いて以来、吉田鉄郎設計の「旧別府市公会堂」(1928年)のエントランスホールで思いがけず泰山タイルに出会ったり、「品川区役所」(1968年)の階段室で、階段の勾配に沿った平行四辺形の薄緑の釉薬タイルに目を奪われるなど、気になるタイル壁に遭遇していたところ、企画記事に関わる機会が訪れた。そこでINAXライブミュージアム主任学芸員の後藤泰男さん、LIXILデザイン・新技術統括部の伊藤愛さんにお願いしてタイル探偵団を再結成。壁面や柱梁を覆うタイルやテラコッタが見事な「ビヤホールライオン銀座」(1934年)で企画会議が行われ、人が集う場所に設えられたタイル壁の系譜を探る今回の企画が立てられた。

私はその起点を、日本建築における焼き物が担った役割に求められると考えた。木造の柱梁、茅葺、土壁、障子など、燃える、腐る、溶ける材料を使ってつくられた伝統的な構築環境の中で、燃えない、腐らない、溶けない焼き物が内包する時間軸は相対的に長い。周囲の屋根並みの中からひときわ高く迫り上がる寺院の瓦屋根に感じられる卓越した記念碑性は、この時間軸の対比が日本建築における感性の基層にあるからではなかろうか。瓦は寄進者の名を裏側に記すなど、普請にも対応しやすく、寺院運営に不可欠な共同性を表現している。

しかし、コンクリート、鉄、ガラス、窯業系サイディングなど、燃えない、腐らない、溶けない材料ばかりで都市環境が構築された今、この基層はめったに励起されない。京都駅のコンコースから眺める東本願寺の大屋根や、倉敷の大原美術館正面の有隣荘の黄と緑の混じった瓦のような、瓦屋根が記念碑性を発揮する環境も機会もほぼなくなってしまった。19世紀後半から始まる西洋の洋式建築の模倣や、モダニズム建築の導入は、最初は蟻の一穴だったはずなのだが、穴は急激に拡大し、今や社会全体が蟻の穴に飲み込まれてしまった。それでもモダニズム建築の導入時は、まだ瓦に記念碑性や共同性を見る感性は息づいていたであろうことは、1930年代のナショナリズムの高揚を背景に、帝冠様式として瓦屋根がカムバックしたことからも想像できる。だがモダニズム建築ではむしろ、後発の焼き物であるタイルが好んで内外装に用いられた。内装では主に水回りと、人が集まるところにタイルが用いられた。前者は当時普及した衛生概念に結びついていたことは疑う余地がなく、その延長で今でも衛生陶器を生産する会社のカタログにたくさんのタイルが含まれている。それに対して人が集まるところにタイルが用いられたのは、瓦屋根に紐づいていた記念碑性が、かたちを変えて生き延びたのではないかと私は見ている。そのためには社交場にふさわしい芸術性、装飾性が発揮される必要があるわけだが、土、形、絵付け、釉薬、割り付け、目地などなど、タイル制作および仕上げに関わる工程の多様さを考えれば、人びとの創意工夫を引き出し、芸術的領域に高められるに余りある厚みと複雑さがタイルには備わっているといえるだろう。今回の企画では、そうしたタイルの芸術性、装飾性が際立つ、人が集まる場所のタイルを、大阪、京都に探訪していく。

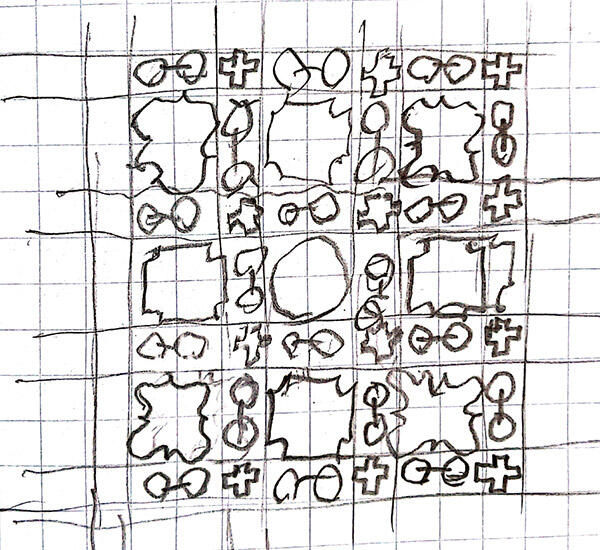

倶楽部建築探訪──綿業会館

まず訪れたのが、大阪の「綿業会館」(1931年)である。今回の企画が関西行になったのは、この建物のタイル壁を見なければ話が始まらないと考えたからだ。これは当時隆盛を極めていた繊維業界関係者のための会員制の社交クラブ、日本綿業倶楽部の建物で、敷地は船場の中央を南北に走る三休橋筋に元島津家が経営していた薩摩羊糸商の跡地、設計は渡辺節、担当した所員が村野藤吾である。建物はルネッサンス様式のパラッツォの翻案であり、食堂、サロン、会議室などの内装および調度には工芸の粋を尽くした本気の洋風装飾が施されている。正面玄関を入り、少し階段を上がるとアーチ型のコロネードに囲われた2層吹抜けがある。パラッツォならば中庭になるところだが、「綿業会館」ではエントランスロビーに読み替えられている。仕上げは床壁共に大理石張りで、正面には建設資金の2/3を寄付した岡常夫(元東洋紡績専務取締役)の立派な銅像が据えられている。コロネードに設けられたアーチ窓の欄間越しに見える豪華なルネッサンス風天井装飾に導かれて入ると、そこは大理石張りの壁とレッドカーペットの食堂。よく見ると、腰の高さより上の大理石は擬石塗装を施された吸音性のある繊維板となっており、見えない細部への配慮が際立つ。石の階段を上がった2階の、木製羽目板で仕上げられた柱梁が際立つ気積の大きな部屋がサロンである。マントルピースがある正面の壁の窓側が、泰山窯による美術タイル約850枚で張り上げられている。唐三彩のような黄と青と緑が混じり合った釉と立体的な紋様の上に施され、ひとつとして同じものがない。しかし引いて見ると、編み上げられた一編のタペストリーのように見えるあたりは、関心を共有する個人の集まりであるクラブのあり方に重ねられる。タイルの張り方には反復されるパターンがあり、円の中にアラビア語を図案化したような紋様のある20cm角を起点に、中世ヨーロッパの紋様を思わせる20cm角2種が10cmの間隔を開けて、縦横グリッド、斜グリッドで並び、その間を鎖のような紋様の10×20cmの長方形が繋ぎ、さらにその交点に十字をあしらった10cm角が嵌る。上階にある会議室が、さまざまな時代の西洋の様式で本格的に装飾されているのは、外国からの多様な客人へのもてなしだと聞いたが、個別には違いがありながら全体としては溶け合っているこのタイル壁には、むしろ無国籍な自由闊達さが読み取れる。村野藤吾のマニフェスト「様式の上にあれ!」は、1930年代の日本の貿易を牽引した繊維業や大阪の、国際的な空気を吸って発せられたのだ。

タイルの見どころを他にも探していたところ、食堂の人造大理石の壁に、歪なガラスモザイクタイルを象嵌したものを見つけた。黒を基調に白、鼈甲、金を組み合わせたチェック模様が、輪郭なしに人造大理石の目地も跨いで連なり、カンディンスキーを思わせる形象を結ぶ。光を通さない人造大理石との対比で、ガラスモザイクタイルに溜まる光は透明の液体を思わせる。外装は基壇は石張り、胴部は割肌面のタイルでぴっちり包まれ、窓の上部とコーニスがテラコッタで装飾されているなど、非の打ち所がないが、今回はテーマではないので軽く触れるに留める。

「綿業会館」談話室のタイルタペストリーの反復パタン。

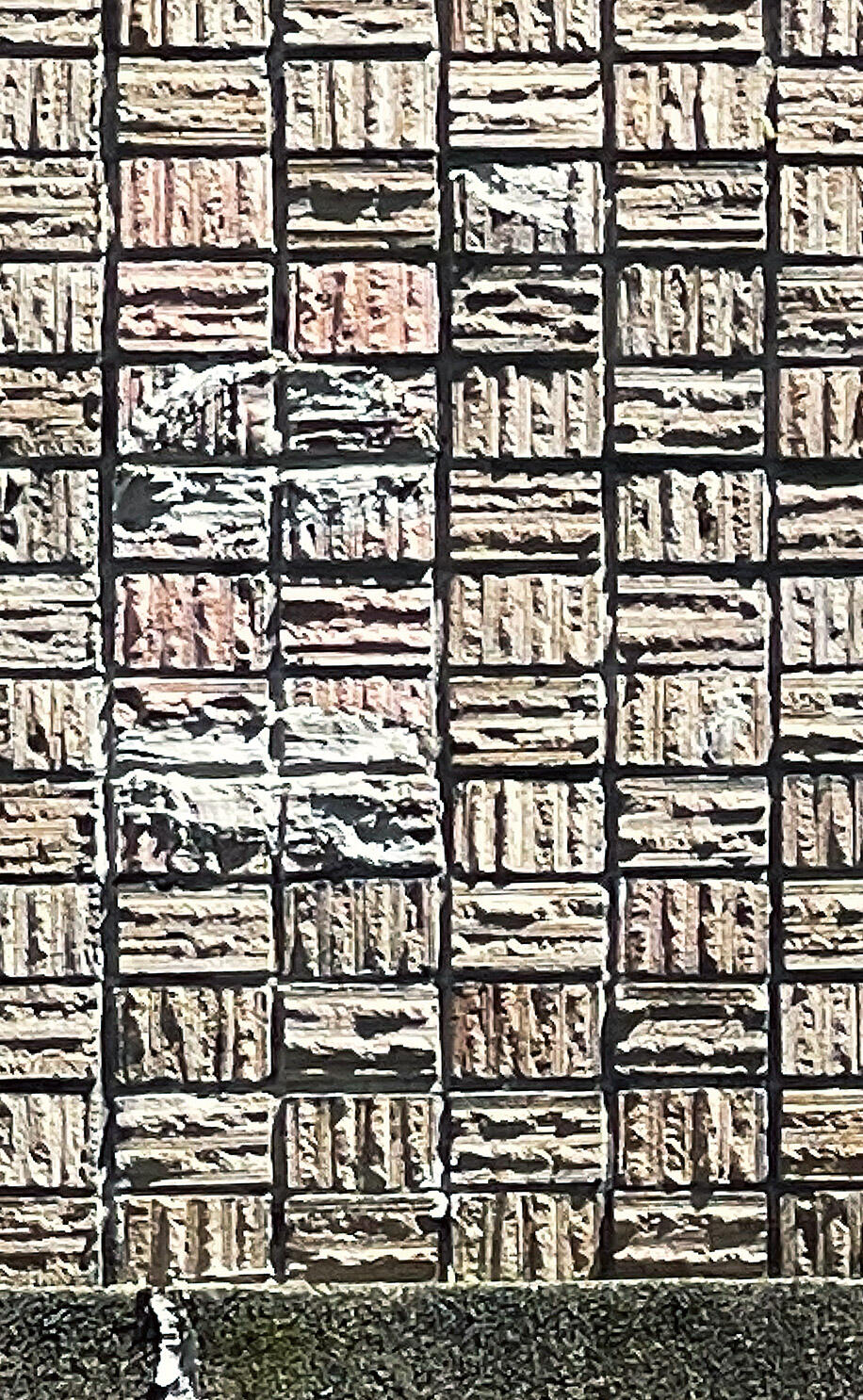

【写真資料】綿業会館(1931年、渡辺節、大阪府大阪市)

綿業会館は、渡辺節が設計を行い、村野藤吾が担当所員。1932年元日に日本綿業倶楽部の施設として開業し、同年にはリットン卿を団長とする国際連盟日華紛争調査委員会メンバー(リットン調査団)が来館するなど、戦前の日本外交の舞台にもなった。2003年に国の重要文化財に指定された。

外壁には水平方向と垂直方向に線状の割肌面をもつ小口タイルが、市松状に交互に張られている。1枚ずつ手作業によって加工されたものと推測する。

地階グリル奥壁面には人造石トラバーチンにガラスモザイクが嵌め込まれている。それぞれかたちが異なり、目地部分を跨いでいるため、人造石の施工後に手仕事で嵌め込まれた。

談話室のタイルタペストリー。5種類の浮き彫り文様に、唐三彩や華南三彩といった中国古陶磁に用いられる緑、茶、藍の釉薬を施した泰山製陶所製タイル。それぞれの色合いの鉛を含んだ釉薬が、焼成中に文様や置かれた角度によって流れながら混じり合い無限の綴れ織りを表現している。

倶楽部建築探訪──大阪倶楽部会館

次に訪れたのが、レンガ調外装タイルの壁と石の窓枠を用いて、陰影の深いロマネスク的な外観をもつ「大阪倶楽部会館」(1924年)。住友家が主唱した倶楽部組織は、交詢社(1880年)、東京倶楽部(1884年)、日本倶楽部(1898年)など東京につぎつぎと発足した社交クラブに次いで1912年に設立。大阪における社交クラブの草分けである。現在の建物は2代目で、設計者は安井武雄。各階の梁の架け方と、そこに施された漆喰の装飾により、さまざまな室がつくり出されている。当時は大広間、食堂、ビリヤード場の3つが揃って初めて倶楽部建築として認められたとのこと。玄関入って正面にバーラウンジ、右手に囲碁将棋室、奥に1段低くなった天井の高いビリヤード場があり、バーラウンジとの境にあるアーチ型の開口からは球の動きがよく見える。多くの高齢の社員(会員)が楽しんでいるのは「スリー・クッション」というルールだろうか、ワンショットごとにウグイス嬢がポイントを読み上げる声が響く。囲碁将棋室の壁には、同好会会員の総当たり星取表が掲げられている。クラブでは勝ち負けがはっきりする将棋より、相対的にしか勝負が決まらない碁の方が好まれるとのこと。他にも最上階のホールでの定期講演会、会議室での長唄や俳句などの各種同好会、屋上の小さなゴルフ打ち放しなど、同好の士が集う社交場となっている。今なら生涯学習センターと呼ばれそうな様相を呈している大阪倶楽部であるが、タイルの見どころは玄関入って正面の壁に埋め込まれた壁泉である。赤と青が入り混じる釉のかかった90mm角の鈞窯釉タイルで装飾され、中央の邪鬼の口から水が溢れ出す。野口孫市と長谷部鋭吉(住友本社営繕課建築係)らが木造で設計した英国城館風の初代の館(1914年)が火災で焼失しただけに、再建にあたっては火事を追い払う意味が込められたのだろう。他にも窓を網入りガラスにするなど、防火への配慮がよくなされている。竣工1年前の関東大震災で拡大した火災被害は、まだ記憶に新しかったのだ。地下に降りると、白い衛生タイルが張られた廊下があり、そこに開け放たれた床屋の扉を通して布目タイルの壁が見える。廊下は衛生タイル、馬目地、見切り役物なしなのに対し、床屋は布目タイル、芋目地、多様な役物ありと、対比が徹底している。人と会う前に身だしなみを整える時の、気持ちの昂りに寄り添う美術タイルである。

【写真資料】大阪倶楽部会館(1924年、安井武雄、大阪府大阪市)

日本銀行大阪支店の跡地に、大阪倶楽部設立後2年で初代会館が1914年に完成。その会館が1922年に出火焼失したこと受け、安井武雄により新たな会館が設計され、南欧風様式に東洋風様式を随所に配したデザインで1924年に完成した。第2次世界大戦中、耐震耐火工事が奏功して度重なる空襲に耐えた。

外装に用いられたタイルは、1924年の伊奈製陶創業の年に生産されたもので、ピアノ線による切断の跡が表面に残る柔らかいテクスチャーが特徴。当時の商品名はタペストリータイルで、「南欧風ノ様式ニ東欧風ノ手法ヲ加味」したと工事概要に書かれている。

エントランス正面の壁泉。壁泉背面のタイルは銅を顔料として加えた乳濁釉を還元焼成して得られる赤色が特徴の鈞窯釉かけ。

地下理容室の外側には、衛生指向が広まる大正時代末に普及した白い硬質陶器タイルが馬踏み目地で施工。コーナーや見切り部分の役物を使用した細部へのこだわりにも注目したい。また、布目模様で型押しされた表面に窯変釉がかけられたタイルは「布目タイル」と呼ばれ、大正時代に国立陶磁器試験所(京都)にて初めて開発された。

マントルピースには外装と同じタイルが使われ、台形や出隅の役物など設計に合わせたタイルが制作されている。

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年02月27日