INTERVIEW 015 | SATIS

シンプルだけど複雑な家

設計:古澤大輔/リライト_D+日本大学理工学部古澤研究室(自邸)

2階リビングからキッチンを見る。右手はテラス。

この建物は都心から20分ほどの郊外の駅からの商店街を抜けた住宅街にあります。商店街を抜けてその住宅街に入ると、広い敷地を5分割して分譲されたと思われる共有私道の奥に建てられています。建物は5.6m角。高さは9.7m、天井高を限りなく抑えた4層のコンクリート構造になっています。4本の柱だけで構成されていて、正面からはとても明快に、端正な建物に見えるのですが、少し違う角度から見ると梁の位置が天井面に接していないために、どこが床の面かわからなくなります。まるでスキップフロアのようになっていて内部の床面は多様に構成されているのです。一見単純に見える家が多様に見えること、実はこの辺りにもこの家の実験の意図が見えかくれしているのです。

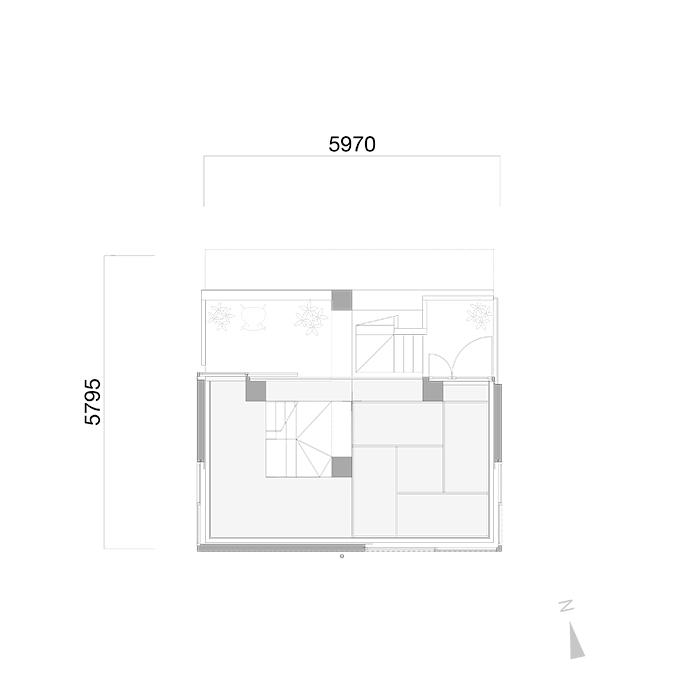

4本の柱が上から見て十字に見える位置に建てられ、建物はこの4本だけで支えられている。道路から近い部分は半外部空間の開かれた場所としてつくられている。4階部分は寝室に。他の部分とは違う仕上げがしてあり、まるで後から増築したようにも見える。

小さい家ではあるものの家全体の空間がつながっていて、居る場所によって様々な風景が見える。常にどこかに家族の気配を感じたり、隙間からも視線がつながっている。

3階の和室

正方形の敷地

この敷地は正方形です。正方形の敷地は通常あまりありません。特に小さくなれば短冊に切られているのが普通です。古澤さんは正方形の敷地を探していたと言います。しかも小さな予算の範囲内で可能な正方形です。それは正方形が純粋なかたちであることに加え、今から思えば普通はなかなか見つからない正方形の敷地に設計することで、あえて制約をつけていきたいという気持ちもあったようです。なかなか理想の敷地に出会えなかった古澤さん。しかし2008年、ついにこの敷地に出会います。不動産屋から情報をもらい、現地を見た瞬間に即決されたそうです。すぐに設計をはじめ、基本案ができたのは2011年、その年のSDレビューの入賞作品にもなったのですが、それから完成するまで8年、敷地を購入してから10年以上の時間が経ちました。建築家の自邸というのはどうしても自分のしたいことをしてしまう、そうではなく設計に対して純粋に向き合うためには制約条件が多い方が良いと言います。そしてその8年間、一旦作った案を何度も作り直していきます。その作業を「転用」と古澤さんは名付けていますが、自分の作った設計を既存の建物になぞらえ、そこへ何度もリノベーションをしていくような感じだと説明していました。実はこの「転用」ということに深い意味があったのです。

階段室からリビングを見る。

階段室からの風景

両義性ということ

古澤さんは建築家と同時に建築の手法に関しての研究者です。この自邸を通して転用をもちいた建築手法の検証としてその論文で博士(工学)の学位を取得しています。彼の興味は両義性という概念にあります。社会のあらゆるものは両義的であり、ひとつの側面で捉えることは不可能です。我々の暮らしも同様ですし、もっと言えば多様であることが豊かさとも言えます。建築も同様です。多様な暮らしを包む建築でなければなりません。しかし建築とは構造的に明快に解析されることを、また合理的に作られることを前提にしているので、先の多様性と矛盾してしまうのです。彼の追求は多様でありながら単純なもの、近代的でありながら土着的なもの、といったように対立する概念の両方を満足させるものでなければならないと言うのです。それはどこかでバランスをとったものではなく、コインの裏表のように同時に満足させるものをどのようにして手に入れて行くかということなのです。そのために彼は転用という方法で自らの作品を何度も手を入れていきます。手を入れて行くというよりは解体して行くといったほうが正しいかもしれません。答えの方向からより遠くへと向かって、迂回すればするほど、この両義性が生み出されるというのが彼の取り組む転用なのです。実際にこの家の中に一歩入ると、空間は多様的に作られています。4本の柱が支えながらも視点の高さは半階ずつずれて螺旋状に上がっていきます。その間に壁はなく、空間と空間は緩やかにつながっています。また床と梁はつながっていなく、柱と梁で構成されたフレームにスラブが刺さっているような構造です。建築の構造を純粋に見せようとする行為とそこでうまれる多様な空間が入り混じります。建築のディテールには一定のルールを見出して作っているのですが、それはよく見ていかないとわかりません。スラブと外壁のラインの設定の仕方、スラブと柱との取り合いなど、部分を見て行くとそこにはルールが存在するのですが、空間を見るととても多様的なのです。

それもそのはずで、古澤さんはわざわざ明快に理解できないように作っているのです。たとえば内装でつかっているフレキシブルボードというセメント板(強化セメント板)ですが、「躯体と仕上げ、つまりスケルトンとインフィルを明確に分離させつつ、分離させないようにしたかった。」と言います。躯体は柱と梁、そして床で、全てコンクリート打ち放しという「強い」ものです。この住宅においてそれ以外の要素(壁など)は全て非構造ですので、本来「弱い」ものです。ですが、この強弱が簡単に決着がついてしまうのを避けています。強さと弱さの同居を目指しました。そのために、腰壁をわざわざコンクリートでつくっています。本来腰壁はインフィルですので乾式工法で作るべきところをコンクリートにしているのです。

そのためにこの壁の作り方として次のように考えたそうです。

1. 腰壁をコンクリートにして強くして、80mmにして弱くすること。

2. ラワンべニアという木の弱い素材をグレーに塗って強い躯体に似せたこと。

3. セメント板というコンクリートっぽい強い素材を5mmに見せて弱くしたこと。

4. その極薄のセメント板の中に、コンクリートっぽい断熱材をぎっしり詰めて、密実な感じに見せたこと。

さらに、これらを「層」のように見せることで、隣の家の外壁まで重なって感じるような空間をつくろうとしました。(古澤さん談)

このように仕上げの素材やディテールにおいても意味があり、そのひとつひとつに思考の過程が詰まっているのです。

そしてその思考のプロセスが結果として見る人に多様性として写ってくるのでしょう。たしかに説明を聞かなければわからない複雑な内容ですが、そのプロセスを飛ばして、結果としてそう感じられるということがこの実験の大きな成果だとも感じます。

梁の交点とスラブの交点の位置を変えている。またスラブの交点もスチールでつないでいるものの構造的には独立している。柱、梁、床といったそれぞれの部位を安易につなげず、それぞれの機能を意図的に分解している。

お子さんがつくった建築レゴ模型。

4階の寝室

開かれた場所

こうした建築への取り組みとは別に、古澤さんは様々なプロジェクトでコミュニティー運営と建築を組み合わせた活動を長くしています。商店街の活性化や高架下の新しい商業スペースなど建築と合わせてその運営も行うのです。この家でも家の前の路地を使って、餅つき大会をしたそうです。建築的に開くという行為、そして実際にイベントなどを通して開くという行為、これもまた古澤さんにとっては両義的な、そして大事なことのようです。建築の中にある両義性、素材の中にある両義性、空間の中にある両義性、そして行為の中にある両義性、それらの中にある一見、対立するものを同時に満たして行くということ、建築家として、そのことにチャレンジし続けています。古澤さんの自邸はそうした思考や実験を繰り返した10年の歴史が詰め込まれていることを感じさせる作品でした。それが単なる机上の研究でなく、実際にかたちとして確実にそのチャレンジを見ることができました。建築家として、また研究者としての執念のような建築でもありました。

屋外でイベントする風景

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年03月25日