住宅をエレメントから考える

外を引き寄せる素材──都市的な解像度でタイルの価値を再考する

藤村龍至(建築家)×増田信吾(建築家)

『新建築住宅特集』2022年7月号 掲載

『新建築住宅特集』ではLIXILと協働して、住宅のエレメントを考え直す企画として、その機能だけでなく、それぞれのエレメントがどのように住宅や都市、社会に影響をもたらしているのか探り、さまざまな記事を掲載してきました。

2022年は、日本で「タイル」という名称に統一されてちょうど100年目にあたります。それを記念した企画の第2弾として、気鋭の建築家が手がける住宅作品にLIXILのタイルを用いてもらうことを提案。それを受けてくれた建築家が、タイルをどこにどのように使うかを実際に設計してもらいました。そこには、これからのタイルの可能性と、その先の暮らしの思考が見えてきます。

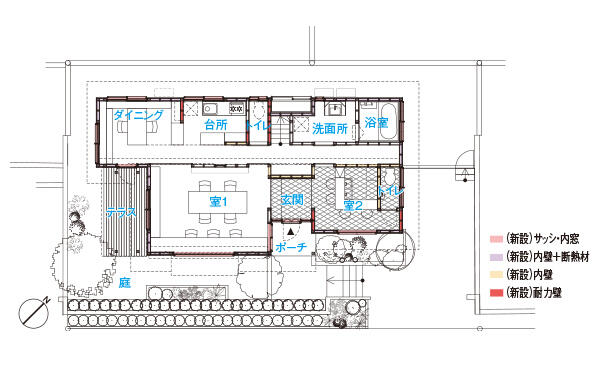

今回は、藤村龍至「母の家」(JT2204)のパブリックキッチン、増田信吾+大坪克亘「庭とチャボと家」(JT2209予定)の動物と人の接点ともなる窓辺を取り上げます。タイルを用い設計したプロセスと、それに至った思考について藤村氏と増田氏に議論してもらい、それをまとめ記事にしました。

- ※文章中の(ex JT1603)は、雑誌名と年号(ex 新建築住宅特集2016年 3月号)を表しています。(SK)は新建築です。

母の家(HAHA・NO・IE)

藤村龍至/RFA

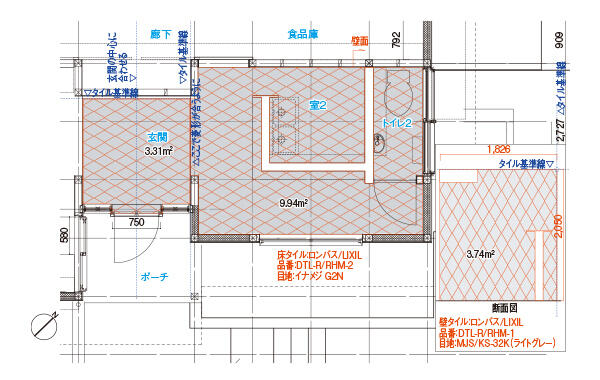

藤村龍至氏が「母の家」にタイルを用いたのは玄関から繋がるパブリックキッチン(室2)。玄関から室2の土間床と一部壁面にグレーベージュでひし形のロンバスタイルが用いられた。*(*撮影:千葉顕弥)

住居に「公的領域」を取り戻す──藤村龍至

タイルを使った今回の企画で完成した「母の家」は、郊外住宅地の築40年の住宅を改修し、独居高齢者となった母が住む私の実家です。まちづくりに役立つ活動をしたいという母の意志をかたちにするためスタディを続けた結果、玄関のすぐ横にある和室をキッチン付きの土間にするプランが生まれました。キッチンは喫茶店の営業許可を取り、将来的に希望者が飲食物を出店者として提供することができるように設計しています。同じく玄関脇にあるリビング(室1)はワークショップやコワーキングなどにも使えるようにし、全体では玄関土間と横方向からの視線が抜けるように改修しました。

縁側的なものがあり、コンクリートのたたきが住宅の中へ入りインターフェースを形成するという一連の空間のつくり方は、2010年代の住宅作品の間でも流行になりましたが、伝統民家のエレメントである土間が、最近の住み開きのクリシェになっていることに違和感がありました。

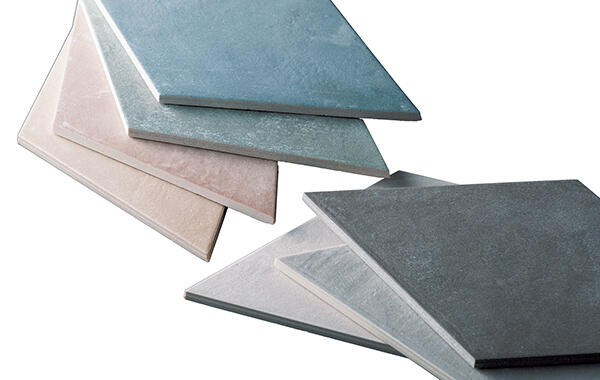

「母の家」に用いられた、LIXILロンバスタイルのサンプル。 提供:LIXIL

「はとやまハウス」(SK2002)でも「母の家」でも、リビングにある掃き出し窓の引き違いサッシを撤去し、小さなフィックス窓に置き換えるという設計をしていますが、疑問に感じる人や、店舗寄りになってしまうのではないかといった意見もありました。しかし私は、単なるソーシャルネットワーキングの空間としてコンクリート土間と構造用合板でできたインテリアをただ再現することにためらいがあり、違うかたちで外部を内部へもち込む方が、「母の家」で本当にやりたいことが自然に伝わると感じました。そんな時、タイルという素材がヒントになったのです。

築40年の藤村龍至氏の実家を改修した「母の家(HAHA・NO・IE)」(JT2204)。単身の母の住まいに、新しい世代の母親たちを支援する公的な領域を追加した。

室2。 *

特記なき撮影:新建築社写真部

1980年代と2020年代から等しく距離を置く

室2を見る。左から藤村氏の母、藤村氏、増田氏。*

改修前の家は、玄関にオレンジ色のタイルが敷き詰められていました。1980年代の日本の郊外住宅地では、地中海地域に広く見られるオレンジと白の壁面のような意匠が人気でした。それらがミックスしたようなニュータウンの街並みを当時のディベロッパーがつくってきましたが、時間の流れと共に近隣の家々も色を塗り替えていき、当初のモチーフが次第に薄れて街並みが乱れてきました。他方で近年の流行である濃いグレーのボーダータイルを使って「和モダン」化することにも抵抗がありました。

そうした今、改修する「母の家」で再度どのような意味をつくり直すか。近隣の住宅に多く見られる1980年代の「地中海」と2020年代の「和モダン」のどちらにも寄せず、どちらからも距離を置き、かつインクルーシブでセミオープンな家のかたちをつくっていく時に、外観の色彩計画で協力下さった加藤久枝さんが「両者を繋ぐ」というスタンスで街並みを再構築する色彩としてグレーベージュのコーディネートを提案してくれました。

「イタリア産のグレーなひし形のタイル」というのは、同じようにその両者から等間隔な距離を置く仕上げとして活用できると思いました。既存の建物の玄関ドアに嵌め込まれたステンドグラスがひし形ということも思い出し、これまで蓄積された記憶を紡ぐ意味で適切なモチーフだと感じ、取り入れるに至りました。

1990年代に妹島和世さんや青木淳さんが試みていた、端部に枠を付けずに切りっぱなしにした石やレンガを用い表層性を強調したデザインがありました。増田さん大坪さんの「庭とチャボと家」で試みるタイルの用い方はそれらの発展系という印象で、モザイクタイルがもつ独特の立体感を用いて住宅の窓回りに絵を描くようにタイルを貼るというものでした。「母の家」のタイルもエッジの切り取り方は表層を強調した1990年代的な納まりですが、複数の意味を繋ごうとしている側面もあるので意匠論としては1980年代的なの試みなのかもしれません。

2020年代の今、建築にタイルを用いる可能性のひとつは、土という「その場にある素材」を循環させるというような機能論的な役割でしょうか。イギリスの建築家集団Assembleが、2015年にターナー賞を受賞したきっかけとなったのが、廃屋の素材を用いてその場でタイルへと焼き直してファサードに応用する作品でした。それぞれの土地に眠る記憶を色に織り込んで焼かれていくプロセスを描くアウトプット自体が美しく、その過程に含まれる大量生産と大量消費の社会を批判するメッセージも明快でした。

住居に「公的領域」を取り戻すタイル

「母の家」がここで試みようとしているのはAssembleのような大量生産、大量消費への批判というよりも、ドイツの哲学者ハンナ・アーレントがいうように、母が女性として近代化によって「私的領域」化した家に閉じこもらなければならなかった20世紀の「大都市」システムの批判だと感じます。母は非常勤で高校の教員をしていましたが、子育てと介護を終えた今、仲間と共に創造的な自由な行為を展開できる「公的領域」を家の中につくろうとしているのだと感じました。

今も飲食業で働いていた女性が子育てでキャリアを中断していたり、子育てを終えて飲食業での起業に興味をもっている女性がニュータウンにはたくさんいて、鳩山ニュータウンでRFAが管理運営している公共施設「鳩山町コミュニティマルシェ」のシェアキッチンはそのような女性の出店者で賑わっています。彼女たちは労働のためというよりはスキルを通じた自己実現のために出店している人が多く、公共施設が「公的領域」の再構築に関わっているように思います。

かつて原広司は、「住居に都市を埋蔵する」と論じました。当時はかすかな自然を取り込むことで都市に奪われた「公的領域」を取り戻すとされていましたが、現代では核家族や高齢者の孤立というかたちで課題がもう少し明確になっています。そのような課題の中で「私的領域」となってしまった住居に再び「公的領域」をもち込む試みに、より明確な輪郭を与えるのが今回のタイルの役割だったのではないでしょうか。

このコラムの関連キーワード

公開日:2022年08月24日