パブリック・スペースを提案する 5

Circular Publicness──個人の表現により再編される生態学的情報の循環

津川恵理(建築家、ALTEMY代表)

思考の活性化によるパブリック・スペースへの能動的な関与

初めに下の画像を見ていただきたい。

この画像を黄色と思った人が大半だろうか。

色の知覚は人間の眼や脳の活動による主観的な心理応答に基づくものなので、客観的・定量的に取り扱うことは至難ではあるが、じつは上記の色は「マンセル値5YR 6.5/13」という歴とした橙色なのである。

このように私たちは身の周りの事象を無意識に判断し、違和感がない日常をつくりあげている。

しかしそれは同時に、与えられる環境に慣れ親しんだ結果、能動的に物事を考える機会を失っているとも言える。美術家である荒川修作の思想を借りるとすれば、人間を不自由な環境へあえて置くことで不死を手に入れることを目指したように、脳の活性化を促すような仕掛けは人に新たな気付き(息吹)を与えうる。

では、現代のパブリック・スペースについてはどうだろうか。

公共空間の定義を、不特定多数の人々が利用する場と仮定し、唐突ではあるが、そこを利用する人々をバラバラの数字に見立てるとする。〈2,3,4,5,6〉というすべての数字で割ることができる最小の数字が〈60〉であるように、違う感性を持った人々に合う環境というのは、まるですべての要素を持ち合わせた最小公倍数のような、大らかに全体を包含することが一見大切な気がする。

しかし、ここでひとつの疑問が浮かび上がる。

公共空間を利用する不特定多数の人々は、身体寸法も快適性を判断する基準もばらばらであり、そのような人々の間にパブリック・スペースは介在する。そこに滞在する人々は無限に想定することができ、そのすべての人が快適と思える環境は存在するのだろうか。

青木淳『原っぱと遊園地──建築にとってその場の質とは何か』(王国社、2004)にある「原っぱのように、何をすべきかが予め定まっておらず、利用者自身が使い方を生み出していく空間」という概念が、前述の疑問に答える一種のヒントになりえるだろう。原っぱといっても、まるで個々の数字を満たす最小公倍数のようなただ広大な場所を用意するよりは、むしろデザインによって思考力を活性化させ、個人によって本来違うはずの快適性を引き出せる環境を、公共性の高い場所にこそ見出していきたい。

設計者も予期できない連続する都市実験

そんな想いから、2018年にニューヨークに滞在している際、共通の知人のホームパーティーで知り合ったデータアナリストの中川直美氏と意気投合し、自主的にマンハッタンで都市実験を始めることにした。現実の公共空間において、いかに個人の感性を基にして行動を引き出すことができるのか、実験的な実装を通して探究してみようと計画したのだ。

近年、Webサービスを基本としていたAmazonが出店した実店舗「Amazon Go」をはじめ、スマートフォン向け位置情報ゲームサービスの「Pokemon Go」など、リアルな世界で展開されている人間の行動データは、データの世界でも着目されている。

当時、日本から距離を置くことで独自の建築論と睨み合っていた日々のなかで、都市計画とインテリアデザインの狭間にある建築のスケールに、都市的文脈をもつマクロな視点と身体的側面をもつミクロな視点の、両義的な意味をもたせることができないか熟考していた。それは、外と内をどう隔てるかを設計する建築というよりは、都市から身体にまで繋ぎうる建築を示す。都市に開く操作や中間領域という建築の手法を模索するのではなく、もっと概念的な視点から建築を捉え直してみたかった。そのためにはクライアントを待ち小さなスケールから設計するというより、海外では自ら街に仕掛けていくしかなかったのだ。移民が多く、背景の違う人々が集まるニューヨークは、実験的な建築を仕掛けるには都合がよかった。

まず私たちは、街のどこに仕掛けていくかを議論していた。マンハッタンもしくはブルックリンなのか、公園や駅のコンコース、いくつも点在している広場も選択肢に挙がった。そのなかで着目したのが、マンハッタンの歩道で幾多も目にする「足場」であった。

マンハッタンに点在している足場の風景

ニューヨークの街中で足場とよく出くわすのには理由があった。数十年前、ビルのファサードのレンガが歩道に落下したことにより少女が亡くなり、法改正が行われ、5年に1度のビル検査の報告書を市へ提出することがニューヨークでは義務付けられていた。そのため、検査結果によりビルのファサード修復が施される場合、歩行者を落下物から保護するために足場が歩道に組み立てられるのだ。また面白いことに、通常歩道は市が管理するが、足場が組み立てられた内部はビルの管理会社の管轄下となる。そのような独自の文脈をもった場所で、私たちは実験を始めた。

私たちが最も大事にしたことは、設計者が意図した範囲で人々が行動するのではなく、いかに潜在的に眠っている個々の感性を基に、さまざまな行動を引き出せるか、という点である。

そのようなコンセプトを体現する形を生み出すのは容易ではなかった。

まず初めに、25mに渡る足場内に2本のリボン状の布を張り巡らせてみた。

歩道がもつ機能は目的地までの最短距離を通る場所であるが、そこにあえて人に選択性を与えることで道を選ぶという意思が加わり、個人の趣向が歩行経路となって引き出されるように試みた。また、透過性のある素材を重ね合わせることで、遠くから見た際には実態が掴めないものの、内部を歩いていくことで徐々に把握していく環境を都市にインストールしてみたのだ。

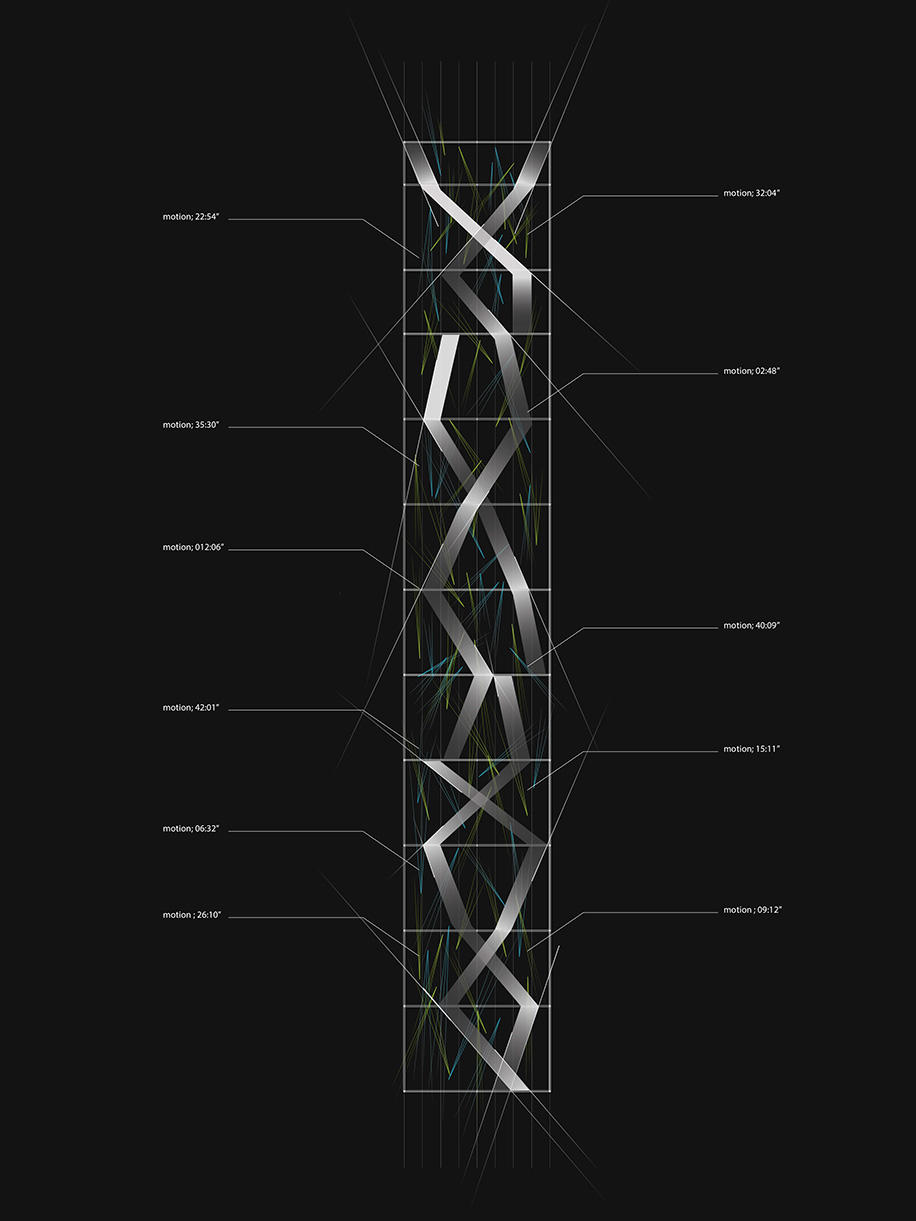

実際の都市実験の様子(筆者撮影)

都市実験により創出された人の方向パターン(筆者作成)

結果は大失敗であった。

歩行するための都市空間においてそれ以外の要素は「障害物」として捉えられ、時折面白そうに観察する人や飛び跳ねる子どもはいたものの、不快そうな表情で通行していく人が大半で、しまいには「30分以内に撤去しなければ警察に通報する」とビルの管理会社に通告されてしまったのだ。私たちはこの都市実験をゲリラ的に行っていた。

失敗から学ぶため、なぜ不快感を与えてしまったのかを考察した結果、人に明らかな選択肢を与えることが公共空間には向かないことがわかった。「場」だけが与えられ、ただ歩くだけの環境に、それ以外の要素は求められていなかったのだ。

いくつも考案した結果、次の提案は、“風船”を利用する方針へと行き着いた。重力と切り離されて存在する風船は、時に構造体と化し、茶室などの設計に転用される事例(隈研吾建築都市設計事務所《浮庵》[2007])もあるが、私たちは予測不可能な動きをする点に着目した。風の抵抗を素直に受けるため、風船の動きはつねに予測不可能で、設計者が設計しきれない領域を含んでいる。その予測不可能な動きに対して、人は何かを強制的に選択するのではなく、自然と風船に対してリアクションを取りながら歩くのではないかと考えた。さらに、周りの風景や通行人をテクスチャに取り込むよう、素材が鏡面仕上げの風船を選んだ。

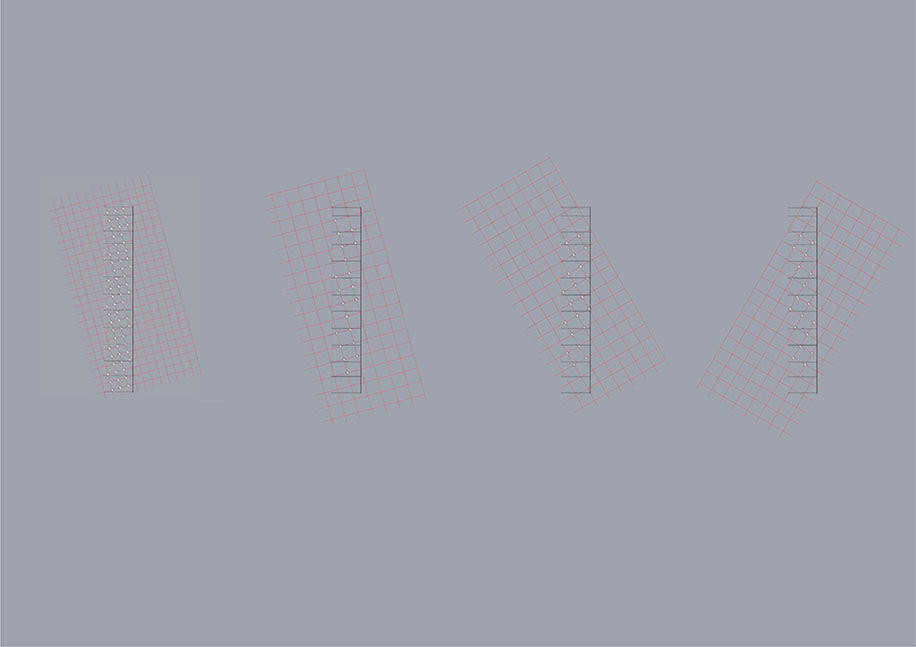

まず、平面配置をスタディする。通行方向に向かって視線の抜けができてしまうと、その動線上に人が集中してしまうため、角度を振って配置することで、自然と人が蛇行し、風船とインタラクティブな関係性を築きながら歩めるよう配置計画をする。

Balloon Plot Study(筆者作成)

次に、高さを大人の身長の肩〈+1,200〉、お腹〈+900〉、太もも〈+600〉の3段階の高さで展開し、人の行動がどのように変化していくかを考察した。

実際の都市実験の様子(筆者撮影)

実際の都市実験で起こった動き

実施は2時間と短かったにもかかわらず、風船を触る人、写真を撮る人、風船に映る自分を撮影する人、反対方向へ風船を飛ばす人、私たちに話しかけてくる人など、多くの反応を見ることができた。そして何より、笑顔で歩く人が多く見受けられ好感触を掴むことに成功した。

AI解析から導かれる、人の行動と場の価値との新しい関係性

ニューヨークでの都市実験から半年経った頃、驚くことに、兵庫県神戸市の都心に位置する「三宮本通商店街振興組合」から連絡があり、ぜひこの都市実験を商店街で展開してほしいと依頼が来た。今までは自主制作であったため小規模に抑えてきたが、ニューヨークの6倍にもなる全長約150mの商店街で都市実験を実施することとなり、規模だけでなく、実験全体を通して構築される文脈においても発展しうるチャンスが到来した。

ここでチームにコンピューターサイエンティストの鈴村豊太郎博士とGehry Technologies社所属の戸村陽氏を迎え、コンピューターの技術による解析を試みた。

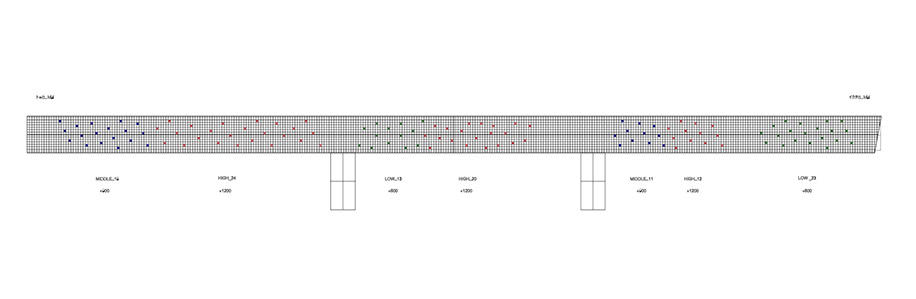

まずは、敷地となる三宮本通商店街を徹底的に分析し、床のタイル目地を基準に、風船の配置予定と両側に展開される店舗との関係性を探る。また、東西約150mに展開される商店街の途中、南北に貫通する通路付近には風船を設置しないルールを設け、東から西へ、まるで音楽を奏でるようにリズミカルな体感を誘う、風船の高低差を設計していく。避難経路の確保や車椅子・ベビーカー、搬入荷台の幅員に配慮した風船の設置間距離のルールをパラメーターとして設定し、ランダムな風船の配置をプログラミングにより自動生成する。進路方向に対して視線の抜けをつくるとそこに人が流れ、溜まりをつくればそこに人が溜まってしまう。個々の感性による行動の差異を自然に引き出せるよう、ランダムな配置パターンに通行人の流動シミュレーションを行うことで、最も人が均等に分散して流れる配置を他律的にスタディしていった。

Balloon Layout with Crows Simulation(戸村陽氏[ALTEMY]作成)

Circulation Studyの一部(戸村陽氏[ALTEMY]作成)

Balloon Plot Plan(筆者作成)

Balloon Plot Elevation(筆者作成)

商店街内の通路は公道となるため、事前に警察協議を重ね道路占用許可を取得し、2019年12月20日(金)、21日(土)、22日(日)の3日間、12:00〜19:00の時間で、ついに国内で初めて都市実験を実装することに成功した。

実際の都市実験の様子(三宮本通商店街振興組合提供)

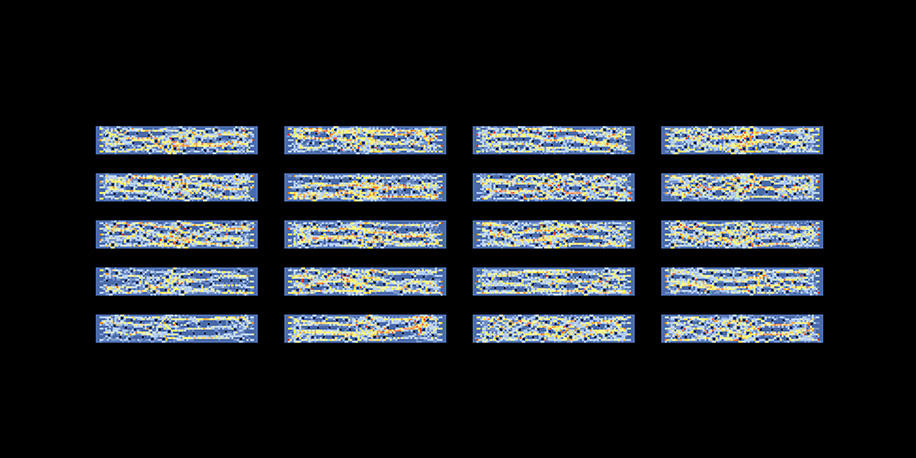

そして新たな試みとして、事後に、通行人の行動特徴を検出・分析する可能性について探った。今回の都市実験が、いかに個々の違う行動パターンを生み出したかを検証するためのプロトタイプを考察した。具体的には、AI技術の深層学習と映像認識技術を用いて人間の検知を行い、骨格推定することで、通行人の歩行軌跡や行動分析を行った。つまり、マクロな視点で設計された都市空間にミクロな身体スケールをもったオブジェクトを配置することにより、いかに個人の感性に基づいた行動パターンを多彩に引き出せたかを検証することが可能になるのだ。

これは意外であったが、実際はニューヨークで実施した時よりも人が活発になり、場の活性化が顕著に見受けられた。商店街のゲート内は風船を叩く人、蹴る人、写真を撮る人等、風船を介して多方面に行動を展開していく人々の音で響き渡り、通常営業の日と比較しても、商店街を通り抜ける人々の歩行速度は落ち、動線の蛇行性は増していた。

骨格推定による行動分析の一部(鈴村豊太郎氏作成)

この試みはあえて具体的な想定のなかで行わず、繰り返し検証することで新たな気付きを模索しているため、意図的に「実験」と呼んでいる。都市実験の目的や行く末を人に訊かれることは多々あるが、それがわかりきっていては実験をする意味がないので、今後どのような展開になっていくかは私たち自身が一番期待していたりするのだ。

アフォーダンス(Affordance)からリカーランス(Recurrence)へ

冒頭に、色の知覚の話を介して、私たちが普段どれだけ常識に囚われて過ごしているかを少し記述した。都市実験において、予定調和のない環境にこそ各人が個別解を見出せたように、既成秩序が一度破綻してしまう現象は、人の思考回路を活性化させ、能動的な場所への関わり方を模索し、新たに独自の過ごし方を見出せるカギとなるだろう。

ジェームズ・J・ギブソンが唱えた生態心理学(エコロジカル・サイコロジー)の基底にあるアフォーダンスでは、動物の周囲にある環境には行為を特定する「生態学的情報」が存在していると唱えられた。間違いなく、私たち人間がとる行動と環境が密接な関係にあることは言うまでもなく、アフォーダンスでは、環境から生態学的情報が与えられることで人の行動は特定されると唱えられていた。しかし、私が考えるこれからのパブリックスペースには、環境から与えられる(アフォード)行動が完全に特定されず、余地の部分に個人の特性や他者との差異性が交わることで、そこから生まれた事象がもう一度環境へと回帰する(リカー)ことが可能になると考える。環境から生態学的情報が与えられて導かれる人の行動は、一方向の流れをもち受動的であったが、人を介すことで生まれる能動的な行動には、独自性が生まれ、そこから生まれた新たな事象は、今一度環境へ回帰し循環するという質のサステイナビリティを創出する。つまり、身の周りにある環境によって人が何かしらの行動をし、表現という意を含むことによって想像のできない新たな環境を創出した後に、それを受け取った別の人が、またその人独自の行動をとることにより、未知なる新たな環境へと繋がっていくという連鎖が発生する。それこそが人と環境(都市)がより密接に、よりサステイナブルに関わっていける次世代のパブリックスペースの在り方だと考え、個人から生まれた行動が環境へと戻るためのデザインアプローチは何なのか、これからも模索し続けていきたい。

最後に、私たちに貴重な機会を与えてくださった三宮本通商店街振興組合の皆さま、協賛としてご協力いただいたAMEX/JCBの担当者様、広報や支援をして頂いた神戸市の職員の方々、各メディアの記者の方々に感謝の辞を述べて、今回は論を締めくくらせていただきたい。

津川恵理(つがわ・えり)

建築家、ALTEMY代表。2013年京都工芸繊維大学Erwin Viray研究室卒業。2015年早稲田大学院古谷誠章研究室修了。2015-18年組織設計事務所勤務。2018-19年文化庁新進芸術家海外研修員としてDiller Scofidio+Renfro(ニューヨーク)勤務。越後妻有トリエンナーレ「方丈記私記」展出展(2018、飯澤元哉と協働)。ニューヨーク市内都市実験(2018)。神戸市三宮駅前「さんきたアモーレ広場」コンペ最優秀賞(2019/2021年竣工、飯澤元哉と協働)。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年02月27日