社会と住まいを考える(国内) 10

動物の住まい考──ピッグシティからチキンビレジへ

吉村靖孝(建築家、吉村靖孝建築設計事務所)

この1年猛威を奮った新型コロナウイルスによって、数々の耳慣れない専門用語が日常化した。語彙が増えたことも関係しているのか、片耳で聞いていたニュース番組の鳥インフルエンザの話題が妙に耳に残った。2020年の11月以降、香川県の一例目から急速に広がった今季の高病原性鳥インフルエンザウイルスはH5N8亜型とされ、感染から死亡までの日数が2004年に発生したH5N1亜型の3倍、2018年のH5N6亜型の2倍かかるのだという。どこかで聞いたような話である。人間を襲う新型コロナウイルスと同様、症状が比較的軽いことによって発見が遅れ、その間にどんどん感染が広がってしまうのだ。結果として今季2021年3月現在の防疫殺処分数は1,000万羽に迫っており、過去最大値の183万羽をすでに大きく上回る事態に発展した。

また、もうひとつ気になった鶏関連のニュースが、元農水相の収賄事件である。鶏の飼育環境を低水準にとどめることで収益性を維持したい業界大手の鶏卵業者が、役人に金を渡して規制緩和を誘導した構図だが、その背景には「物価の優等生」とも称される低廉な卵価がある。日本は、戦後75年の長きに渡って卵の価格を200円/kg前後に維持しており、特に2015年以降は過当競争の末に200円を割り込み、季節によっては100円近くまで価格を落としているのだ。低価格化のカラクリは極端な大規模集約である。実際、1965年に320万戸以上あった採卵養鶏事業者は約2200戸にまで集約が進み、逆に飼育総数は約9,000万羽から1億4,000万羽へと増えているのだ。この異常な安価を維持したままの規制強化は事実上困難であり、消費者としてわれわれの選択が問われていると言ってもよいだろう。

鳥インフルエンザと収賄事件。一見すると無関係なニュースだが、じつは同じ問題から切り出した異なる2つの断面でしかない。切断面から浮かび上がってくるのは、鶏の過酷な飼育実態である。日本の大規模採卵養鶏場においては、ほぼすべての鶏がバタリーケージと呼ばれるワイヤー製のオリの中で飼われており、一羽あたりの飼育面積が極めて小さく設定され、生産上の利点はあっても、飼育環境として動物福祉に反するとされる。たとえば、鶏は本来とまり木で寝る動物だがケージ内にとまり木はなく、巣づくりも巣の中での産卵もできず、砂の地面がないことによってクチバシやツメを研ぐこともできない。そういった本能的行動欲求を満たさない時点で鶏のストレスは高まるが、それらに加えて、狭隘な環境下で互いに傷つけ合うことを防ぐためデビークというクチバシの切断処置を施したり、換羽休産期を短縮するため絶食で飢餓状態をつくって強制換羽を行うなど、鶏の体に直接負荷をかける飼育方法が主流になっているのだ。

そして、ひとたび鳥インフルエンザが見つかれば大量の殺処分が行われることになる。今季の流行では、一度に100万羽を超える殺処分を行った養鶏業者も出ているが、その大半は健康な鶏である。一カ所に集約してしまうと、たとえ感染していない個体でも防疫の観点から殺処分を免れないのである。もっとも、問題の根源は、本来なら5から10年は生きる鶏を500から700日のサイクルで屠殺しながら産ませた卵の安値を有難がる私たち自身である。私は菜食主義者でも過激な動物愛護者でもないが、せめてこういった奴隷的畜産を止める道筋を探りたいと思った。

件の収賄の成果として、OIE(世界動物保健機関)が提示したバタリーケージを容認しない新しい動物福祉基準の撤回を求めわざわざコメントを出してしまうなど、日本は流れにまったく逆行しているのだが、しかし世界を見渡せば明るい兆しもある。基準策定を待たずとも、欧州ではすでに1999年にはバタリーケージが禁止され、カナダやインドでも段階的廃止が決まっているのだ。規制強化の動機は単なる動物愛護ではない。バタリーケージによる工場型畜産の弊害として、病原の拡大、たとえばサルモネラ菌による汚染率が上がり、人獣共通感染症のリスクが高まることへの懸念が共有されているのである。それは2020年の7月にUNEP(国連環境計画)が出した以下のような声明からも読み取ることができる。

動物性食品の需要の増加は、集約畜産と工業化を促し、特に畜産の集約化により遺伝的に類似するたくさんの動物を作りだしたが、これらは多くの場合、高い生産性を求めて飼育され、その結果、多くの場合過密飼育になり、理想的な状態ではなくなる。そのような遺伝的に均質な宿主集団は、遺伝的に多様な集団よりも感染に対して脆弱である。貧しい国では、畜産は都市の近くで行われることが多く、バイオセキュリティや家畜排泄物の管理も不十分で、抗菌薬がこれらをカバーするために使用されるという追加のリスク要因もある。1940年以来の、ダム、灌漑プロジェクト、工場型畜産などの農業集約策は、ヒトに発生した感染症の25%以上、人獣共通感染症の50%以上に関連する★1。

ジェームズ・C・スコット『反穀物の人類史──国家誕生のディープヒストリー』(立木勝訳、みすず書房、2019)は、定住生活こそ文明の証という常識、あるいは、狩猟採集に対する農業の優越性という神話から目を覚ませと挑発する刺激的な書物だが、ここでも第3章が動物原生感染症に割かれている。たとえば、現在わかっているヒトの病原菌1,400種類のうち800〜900種はヒト以外の宿主が起源という事実を見れば、動物の感染症がけっして対岸の火事ではないことがわかるという。前述の鶏インフルエンザにしても、集約が変異の確率を高めるため、いつまたわれわれ人間を脅かす存在になってもおかしくはない。もし今後も動物原生感染症が頻発するとなれば、農業や畜産によって動植物を飼いならしたつもりでいる人類は、実際には「飼いならされている」のだという著者の主張に誰もが同意せざるをえなくなるだろう。

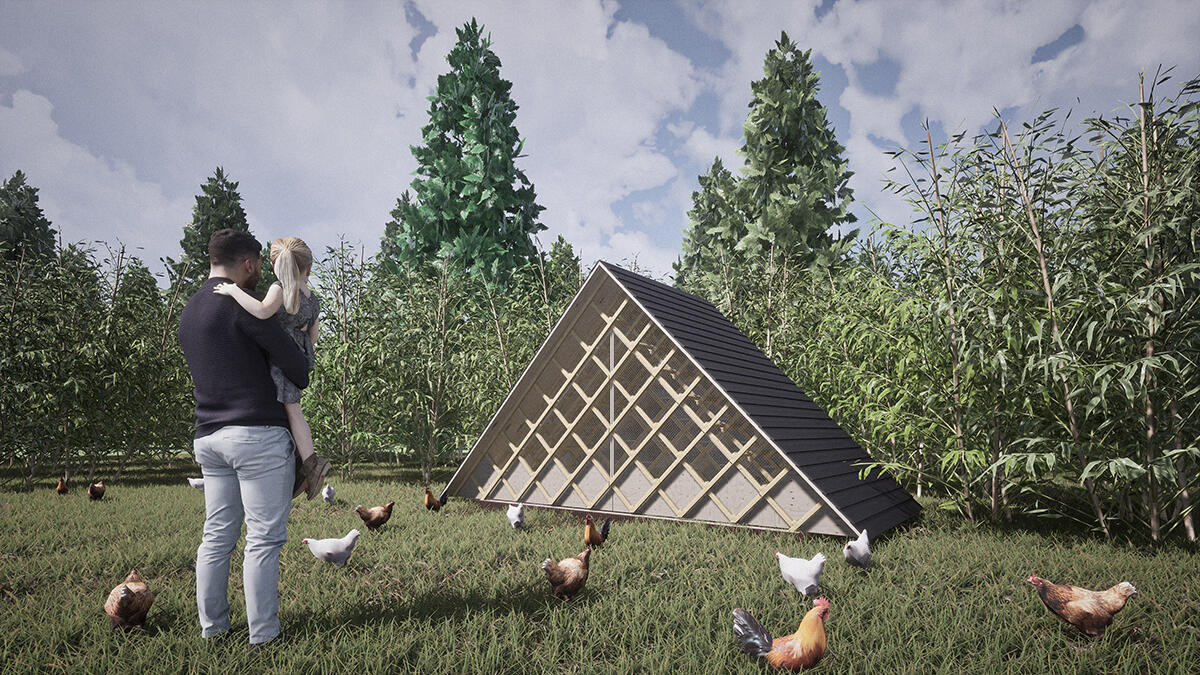

さて、随分と前置きが長くなってしまったが、そんな報道が気になっていた折も折、早稲田大学吉村靖孝研究室で小さな養鶏施設をデザインする機会を得た。東京青山のファーマーズマーケット等を運営する流石創造集団の黒崎輝男氏が、石川県小松市内にある人口わずか200人の小さな里山集落で「TAKIGAHARA FARM」という自律循環型の拠点づくりを進めており、そこに平飼い可能な鶏舎をつくると言うのだ。そこで、それぞれ20〜30羽を飼育する小ぶりな鶏舎3棟を平飼い用のフェンスで囲う鶏の村「チキンビレジ」のマスタープランを行い、鶏舎に関しては研究室内でデザインコンペを行って「個室群鶏舎」(河野茉莉子/吉村靖孝研究室)と「傾斜鶏舎」(Guang Yang/吉村靖孝研究室)を選び、トルコ人建築家Ilgin Ezgi Tunc氏による一棟を加えて現在建設中である。

デザインを概説すると、「個室群鶏舎」は文字通り鶏の一羽一羽に巣箱を提供する提案である。フェンス内の平飼いエリアから鶏舎1階のパブリックスペースを通り抜けた2階と3階に一つひとつ形や大きさが異なった産卵用の個室が載る。産卵の頻度は低く抑えられるため巣箱の数は飼育個体数より少なく、そのかわりに、大型鶏舎なら接触NGとなる野鳥のための鳥小屋も紛れていて、畜産化以前の共生状態が暗示される。それらが人間のための建築をモチーフにデザインされるのは、まるで「人が鳥の巣(たとえば北京スタジアム)をつくるなら鶏は人の巣をつくる」と言わんばかりである。

すべて図版提供=吉村靖孝研究室

もう一方の「傾斜鶏舎」も文字通り格子状の鶏舎を傾けた提案である。傾けることによって鶏舎内のあらゆる場所に砂場直上のとまり木をつくりだすことができる。とまり木を上下に重ねないのは、フンの落下による鶏同士の汚染を回避するための実用的配慮と言えるが、一方、廃鶏処理場で死を待つ鶏の最後の居場所に用いられる稠密な格子をあえて「傾ける」デザインから象徴的な意味を見出すこともできるだろう。

これらは手の届く範囲のささやかな実践にすぎない。とてもではないが1億4,000万羽のための鶏舎にはならない。しかしながらむしろ小さいことによって、かつてMVRDVが提唱した超大型養豚場「ピッグシティ」に対する違和感をようやく乗り越えられたと感じたのも事実である。ピッグシティは、口蹄疫など豚の動物病対策として、一頭あたりの飼育面積を広げるために生まれた超高層養豚場で、飼料の生育環境や食肉加工場、ポーク・レストランまでが垂直に集約される。計画が発表された2001年当時、オランダが飼育する豚の数は人口とほぼ同数の1,520万頭で、飼育環境を改善しながら出荷頭数を維持するためには国土のじつに75%を養豚関連施設にしなければならない計算になった。そこでMVRDVは、飼育面積低減のために賄賂を贈るのではなく、飼育面積は広げたうえでかつ国土も維持する超高層化を提案したのである。たしかにこの方法なら、人間の食習慣を変えることなく動物病の発症件数を減らせるかもしれない。ただし、どれだけ衛生管理を徹底したとしても、外から感染原因が持ち込まれる可能性を排除できないのが畜産の宿命である。そしてもし1頭でも感染がみつかれば、一夜にしてオランダの全人口に匹敵する大量の豚を殺処分せざるをえなくなってしまうのである。ピッグシティの弱点は集約そのものであり、小型分散化はそのオルタナティブになりえる。それが「チキンビレジ」の仮説である。

小規模鶏舎の村「チキンビレジ」は雪解け後に工事を再開し、竣工すればすぐ鶏が飼育され始める。そこに鶏の楽園が生まれるのか、あるいはジョージ・オーウェルの小説『動物農場』(1945)よろしく鶏自身が自由を居心地悪く思いはじめるのか、結果はまだ誰にもわからない。またたとえ規模を小さくしたとしても、これも結局農業に変わりはないのかもしれない。しかしこのささやかな実践が、農民(=百姓)でも都市民でもない柔軟な生き方の手がかりになり、広い生業を営む江戸時代以前の百姓や、さらにそれ以前の単に庶民を指していた漢語百姓(ひゃくせい)と呼びうるほどまで一般化して、飼いならされた私たちの自立につながる一歩にとなればと願う。

注

★1──Environment, U. N. (2020年5月15日). “Preventing the next pandemic - Zoonotic diseases and how to break the chain of transmission” (英語). UNEP - UN Environment Programme. 引用出典=https://ja.wikipedia.org/wiki/バタリーケージ

吉村靖孝(よしむら・やすたか)

1972年生まれ。建築家。早稲田大学教授。1999〜2001年文化庁派遣芸術家在外研修員としてMVRDV在籍。主な作品=、《NOWHERE BUT SAJIMA》(2009)、《ベイサイドマリーナホテル横浜》(2009)、《中川政七商店新社屋》(2010)、《窓の家》(2013)、《フクマスベース》(2016)など。主な著書=『超合法建築図鑑』(彰国社、2005)、『EX-CONTAINER』(グラフィック社、2006)、『ビヘイヴィアとプロトコル』(LIXIL出版、2012)ほか。「https://www.yasutakayoshimura.com/

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年03月29日