インタビュー 4

ポスト・コロナの住まいとワークスタイル

山下正太郎(コクヨ株式会社ワークスタイル研究所所長) 聞き手:浅子佳英(建築家、プリントアンドビルド)

山下正太郎氏

浅子佳英氏

浅子佳英

一昨年(2019年)に発生した新型コロナウイルス(COVID-19)の影響は、今後も私たちの住まいに大きな影響を与えるだろうと言われています。実際、昨年は多くの社会人や大学生が在宅での仕事や学習を経験し、その環境について考えさせられる年でもありました。

しかし、いきなり「住まいはどう変わるか」という問いに答えるのはとても難しい。そこで今日は私たちの生活のなかで大きな時間を占める「働き方」がどう変化していくのかということを通して、いわば働き方から逆照射するような形で住まいについて、コクヨ株式会社ワークスタイル研究所所長の山下正太郎さんとご一緒に考えてみたいと思います。

というのも、先日別の仕事で山下さんのレクチャーをお聞きしたのですが、日本だけではなく海外の事例も含めてとてもていねいにまとめられており、感銘を受けたんですね。というわけで、まずは山下さんのレクチャーをお聞きし、その後、議論に移りたいと思います。

山下正太郎

よろしくお願いいたします。「コクヨ」といえば文具のイメージが強いと思います。しかし、じつは売り上げのうち文具の割合は25%程度で、半分近くを占めるのは、オフィス家具の販売や空間デザインになります。私が所属する「ワークスタイル研究所」は、働き方や働く場所の変化をリサーチしている機関で、特にトレンドが先行する欧米の仕事環境を多く調べ、それを国内やアジアに紹介するという活動を続けています。オフィス動向の研究といえば市場の統計データをもとにしている研究者が多いのですが、私たちは実際のオフィスでどんな変化が起こっているのかを重視してリサーチする現場主義を自負しています。

今日は働き方から住まいを考えるというテーマをいただきました。まずは、コロナウィルス発生前の社会におけるワークプレイスの認識とはどのようなものだったのか、というところから押さえていきたいと思います。

プレ・コロナのワークプレイス

山下

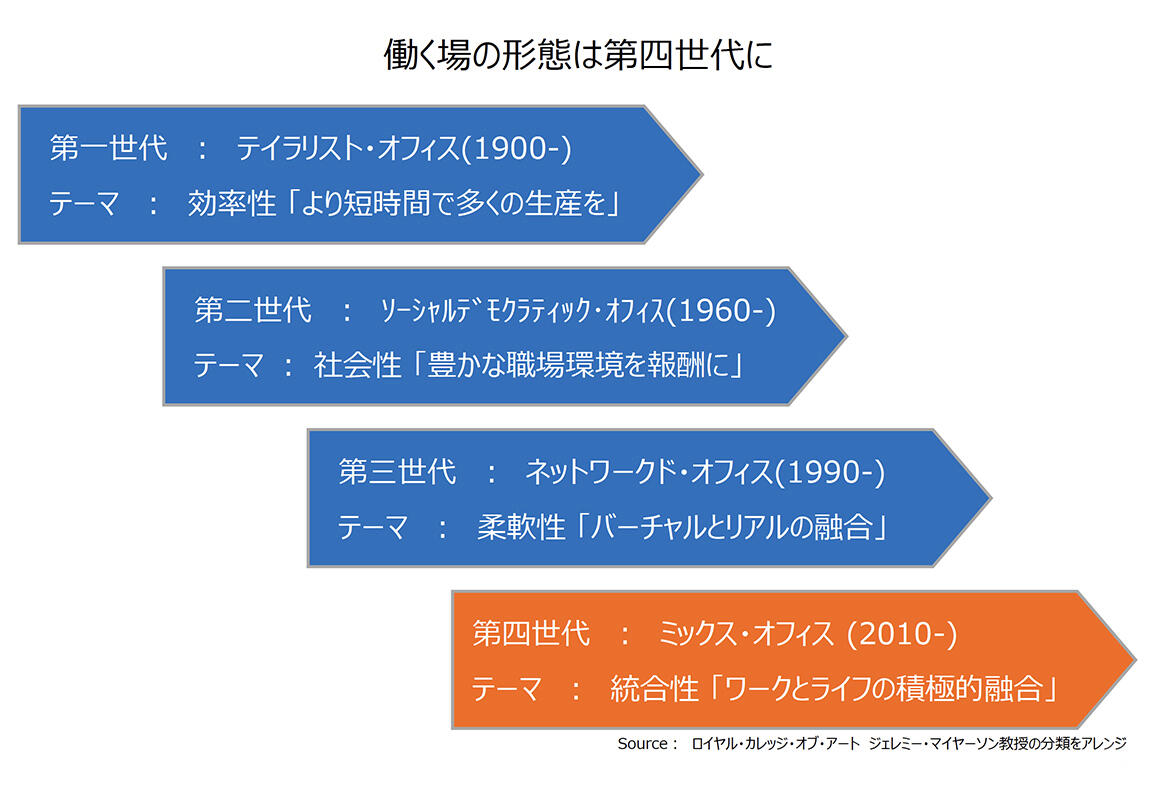

イギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アートという大学に、ジェレミー・マイヤーソン氏という、ワークプレイス研究の権威がいます。彼の見立てによると、現在のワークプレイスは第4世代と位置づけられます[fig.1]。

作成=山下正太郎(以下すべて)

ワークプレイスの第1世代は、産業革命期の工場の事務作業室です。事務室には、製品の伝票をタイプライターで打ち込む女性たち、それをチェックする男性たちが目一杯に詰め込まれて作業をしていました。これが近代オフィスの最初期のかたちで、科学的管理法を発案したフレデリック・テイラーの名前をとって「テイラリスト・オフィス」と名づけられています。第2世代が「ソーシャル・デモクラティック・オフィス」と呼ばれるものです。1960年代、ヨーロッパの好景気な時期につくられたワークプレイスで、金銭的報酬の代わりに設備の豊かさや良質な職場環境で働き手を呼び込みました。職場内に公園の設置や食事を提供するなど、初めて人間的な仕事の場がつくられます。第3世代「ネットワークド・オフィス」の時代に入ると、モバイルツールやインターネットが仕事に入ってくることで、労働がオフィスで完結しない時代になりました。オフィスを出てもバーチャル上に仕事が残るので、ワークとライフのバランスをどうとるかが課題になりました。そして第4世代は、さらにソーシャル・メディアの発達時期とも重なります。第3世代で問題となった、ワークとライフのバランスを別々にとるのは不可能だという前提に立つようになり、むしろ積極的にワークとライフを融合させる「ミックス・オフィス」の時代に入ります。働いている場にライフ的な要素を盛り込み、自宅にも積極的に仕事環境を取り込んでいく。自宅に限らず、都市のなかのあらゆるところで働くなど、労働と生活の環境がシームレスに混ざり合っているのが特徴です。そして現代に至るわけですが、私たちはコロナウイルスの影響を受けて急速にライフ重視の思考に転じたわけではなく、むしろ前から進んでいた状況が加速したと考えられます。

浅子

ひとつ確認したいのですが、すべてのオフィスが第1世代から第4世代に移行してきたというわけではありませんよね。

山下

もちろん、どんなオフィス形態をとるかは企業によってじつにさまざまで、経営方針に合わせて選択されています。第1世代のオフィスは今やもうないかといえばそうではない。むしろ、私たちの統計によると、日本の9割以上のオフィスが今も第1世代型です。いわゆる「対向島型」のオフィスは、特に役所などに顕著です。

第4世代のワークプレイスのポイント

山下

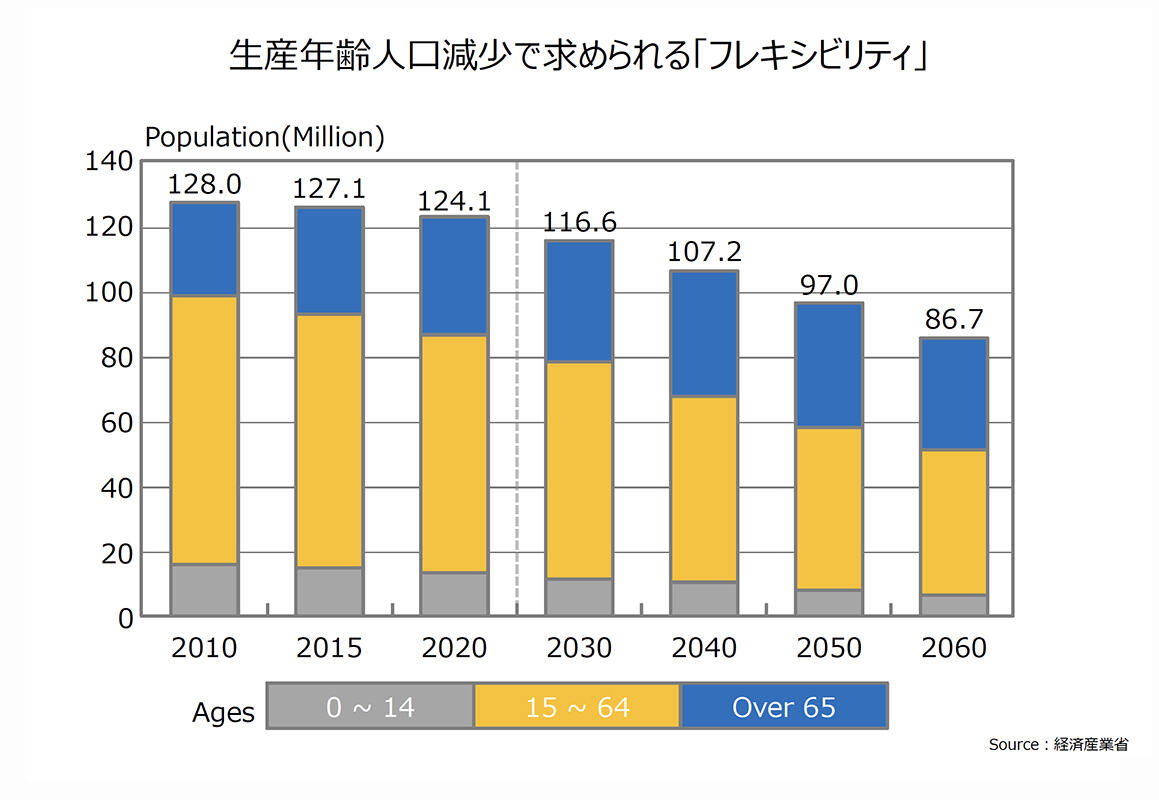

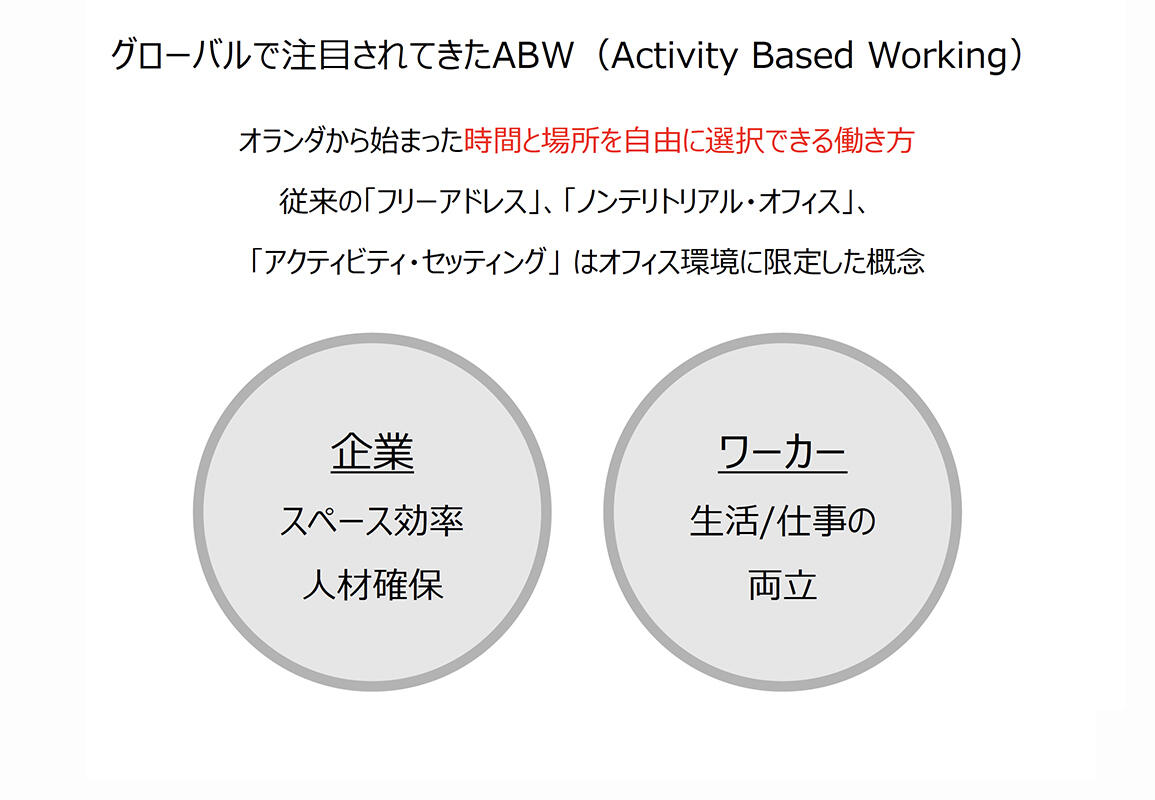

最も現在に近い、第4世代のワークプレイスにはポイントが2つあります。ひとつはフレキシビリティです。日本の働き方改革のベンチマークとなるオランダやオーストラリアなどの先進国では人口減少と少子高齢化が同時に進むため[fig.2]、なるべく若い人が働きやすい環境をつくろうとし、加えて、リタイアした人も週に1回でも働けるような環境にしていこうという考え方になっています。例えば、オーストラリアのメガバンクNABでは、あるビルだけで6,000名が働いているというのに、そのなかの誰ひとりとして自分の席を持っていません。自宅で働いても、カフェで働いてもよいという方式を採っている。これが、ABW(Activity Based Working)=自分で自由な時間と働き方を選択できるという方式です[fig.3]。オフィス内での場所選択にとどまらず、もはやオフィスですら選択肢のひとつになっています。この働き方のメリットは、企業はスペースを節約でき、ワーカーは生活や趣味の時間を確保しやすい点です。

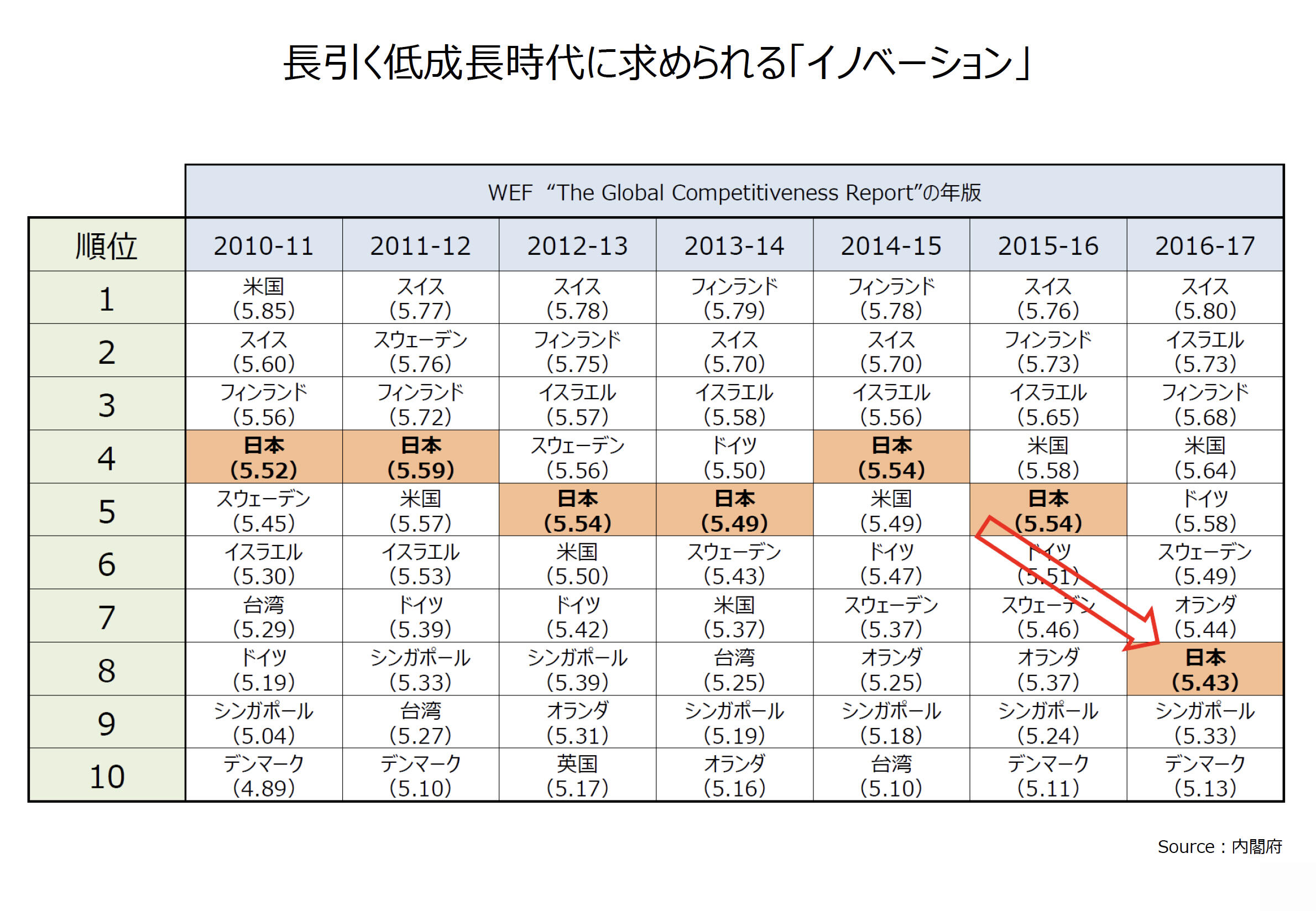

もうひとつはイノベーションです。企業は新しいものをつくり、都市も創造性を向上させていかなければならない、というのが昨今大きなテーマになっています[fig.4]。しかし、イノベーションを推進しようとすると、フレキシビリティとは反対に、労働者は「長時間」「同じ場所で」「一緒に作業をすべきだ」、というのがこれまでの定説です。これは、アメリカのテック系の企業に顕著です。例えば、シリコンバレーにあるFacebookのオフィスでは、会社が朝昼晩の3食の提供、ジムやさまざまなレクリエーション設備を充実させ、労働者が家に帰る必要がなく、一分一秒でも長く会社にいてコードを書くことができるような環境をつくっています。ワーカーの近接性を高めて、長時間いさせればコミュニケーションが増えるため、イノベーションにつながるセレンディピティが起こりやすいのです。さらに言えば、イノベーションを起こすには、あまりきれいすぎるオフィスをつくってはいけないというセオリーもあります。人間は、ある程度散らかっているほうが空間を無意識に再編集=ハックするようです。当然、体がアクティブに動けばコミュニケーションも加速し、創発的な動きが生まれ、イノベーションが起こりやすいわけです。こうしたハックしやすい=ハッカブルな空間にも注目が集まっていました。

浅子

たしかに、隅々まできれいに整っているよりも、少しごちゃごちゃした街のほうが新しい文化や芸術などが生まれやすいというのは実感としてもありますよね。今後は堂々と事務所を散らかしていきたいと思います(笑)。

日本から見ると、アメリカのテック系企業は進んだ働き方改革をしているように思っていました。しかし、今のお話を聞いた限り、会社が社員のためにさまざまなものを用意し、帰宅させずに長時間オフィスに詰め込んで働かせるというのは、一昔前の日本の企業を思い起こさせます。社員食堂や社員寮といった施設だけではなく、社員旅行といったイベントまでが用意され、社員の家族もひっくるめて会社で面倒を見る。その代わり、社員にはどんどん出社させて仕事をさせる。あのFacebookが今そのかたちをとっているのであれば、生産性だけを見れば、日本の当時のやり方は合理的だったと言えるかもしれません。

ワークプレイスのカギは「文化的コンテクスト」

山下

おっしゃる通りです。その点をもう少し詳しく見ていくために、次に「文化的コンテクスト」に着目してみます。「文化的コンテクスト」とは、アメリカの文化人類学者エドワード・ホールが提示した概念のことです。コンテクストが高いほど、言葉よりも雰囲気でのコミュニケーションが成立するようになると言われています。その指標のもとに各国を分類すると、スイスやドイツ、アメリカなど主に欧米諸国がロー・コンテクスト型、日本をはじめとしたアジアやアラブ諸国、南米がハイ・コンテクスト型に位置づけられます。先ほど、第4世代の2つの価値観は「フレキシビリティ」と「イノベーション」だとお話ししました。この文化的コンテクストの視座に立てば、フレキシビリティを求める働き方はロー・コンテクスト型のほうが適していることになります。お互いが空気を読まず忖度し合わないので、分散しようとするからです。反対に、ハイ・コンテクスト型は、お互いがつねに状況を見合って確認しなければ不安になってしまう。そのため、分散型のフレキシビリティの高い働き方は苦手ですが、逆にイノベーションを創発しやすい近接性の高い働き方に適している、ということになります。

しかし、ここで疑問になるのは、アメリカのテック企業が、ロー・コンテクストであるのにオフィス環境をつくることでイノベーションを誘発していた点です。彼らが食事を3食提供するなど、手を替え品を替えて社員をオフィスに長時間留めようと苦労しているのは、まさに文化的コンテクストの観点からそれが難しいからなのです。逆に、ハイ・コンテクストの日本であれば、社員を朝から晩までオフィスに留まらせることは容易になります。しかしながら、日本ではイノベーションが起こりづらい状況がつづいています。当然のことですが、オフィスに人を留めれば必ずしもよいわけではなく、人が集まったその先でどうすればイノベーションが生まれるのかを考えなければいけません。

ポスト・コロナのオフィス

山下

集団免疫獲得までのウィズ・コロナの時代では、結局「ソーシャル・ディスタンス」を保つことしか対処のしようがありません。だからこそ、ポスト・コロナの労働環境はどのようになるのかは非常に興味深い課題になります。明らかに変更を迫られるのは、イノベーション型です。これについては、オフィス偏重を貫いていたGAFAやマイクロソフト社といったビッグテック企業でさえも、暫定的ではありますがオフィスワークにスタッフを100%戻すことは難しいという認識のようです。

浅子

テック系の企業は、経営者の思想によって環境が大きく違いますよね。管理型の性格か、もっとドライでオープンな性格なのか。今後さらに議論になる、労働者のプライバシー問題に対する考え方も、会社によって対処は異なりますし。

山下

はい。テック系の企業は、一般企業以上に経営者の意向が強く反映されます。Facebookの創業者マーク・ザッカーバーグ、Googleのサンダー・ピチャイなどは、オフィスを完全には捨てきらないコメントを出しています。さらに、各社のリモートワークのポリシーを見ていると、遠方に住んでいる人ほど給料を下げるなど待遇が悪くなっています。リモートワークをさせたくないという意思が垣間見えますね。

ポスト・コロナを考えると、さまざまな調査でビッグテックの社員はもはや毎日オフィスに通うことを否定しており、リモートとオフィスを併用する「ハイブリッドワーク」が主流になると目されています。オフィスが共通のプラットフォームになりえないため、社員の活動やコミュニケーションの基盤を新たにつくる必要がでてきます。働く場所を確保したり、人と出会ったりコミュニケーションをとるための場を、現実世界ではなくデジタル上に移行させる必要が出てくるわけです。こうした、アプリケーションがワークスタイルのプラットフォームになる働き方は、イギリスのワークプレイスのコンサルタントであるフィリップ・ロスによって「Appセントリックワーク」と呼ばれています。何をする際にも、行動の起点がアプリになる。オフィスにもさまざまなセンサーが設置され、行動を把握、ユーザーの好みを学習し、デジタルツインでシミュレーションを行い、空間を最適化していくのです。

また、アプリが行動の起点になるので、オフィスだけではなく街のなかのさまざまなスペースを使って働くことが一般的になっていきます。すでにホテルの日中の時間帯や、レストランのランチ終了後からディナー開始までのアイドリングタイムをワークスペースとして貸し出すサービスも登場しています。自分の好きな時間、必要な時間に適切な場所を調達していくWaaS(Workplace as a Service)の世界観が今後のスタンダードではと予想されます。

浅子

新しい場所をつくるのではなく、時間帯によって余っている場所をうまく使うという考え方は面白いですね。しかし、実際にはどうなんでしょうね。個人がこんなに自由に働けるものでしょうか。

山下

こうしたフレキシブルな環境の整備と同時に、一方では、監視のシステムも急速に構築され、コロナ危機に乗じてショック・ドクトリン的に入り込んでいます。欧州では、GDPRのように労働者の就労時のプライバシーについて規定がありますが、アメリカではそれが弱い。コンピュータの前にいるかを確認するため、10分に1回、自分の姿が撮影されて送信されるシステムや、サイトの閲覧歴やパソコンの使用履歴を解析し、タスクの処理効率を評価するアプリまで登場しています。

浅子

それはヤバい……。知らない間にかなり危険な状況に突入しているんですね。もはや完全にSFの世界で描かれてきた監視社会です。しかし反面で、批判ばかりもしにくいなと思うのは、ぼく自身が小さいながらも設計事務所の経営者だからです。昨年はコロナ禍に対応して在宅ワークの日を実験的につくってみました。しかしそうすると、スタッフがちゃんと働いてくれているのか、不安になる時もある。もちろん、監視したいわけではないけど、気になる気持ちはわからないでもない。

山下

監視の面ではたしかにきつい部分がありますが、一方で、在宅ワークで問題となっている孤独をケアするAIのサービスにも注目が集まっています。AIに相談するようになるなんて、まさに未来的な感じもしますが。

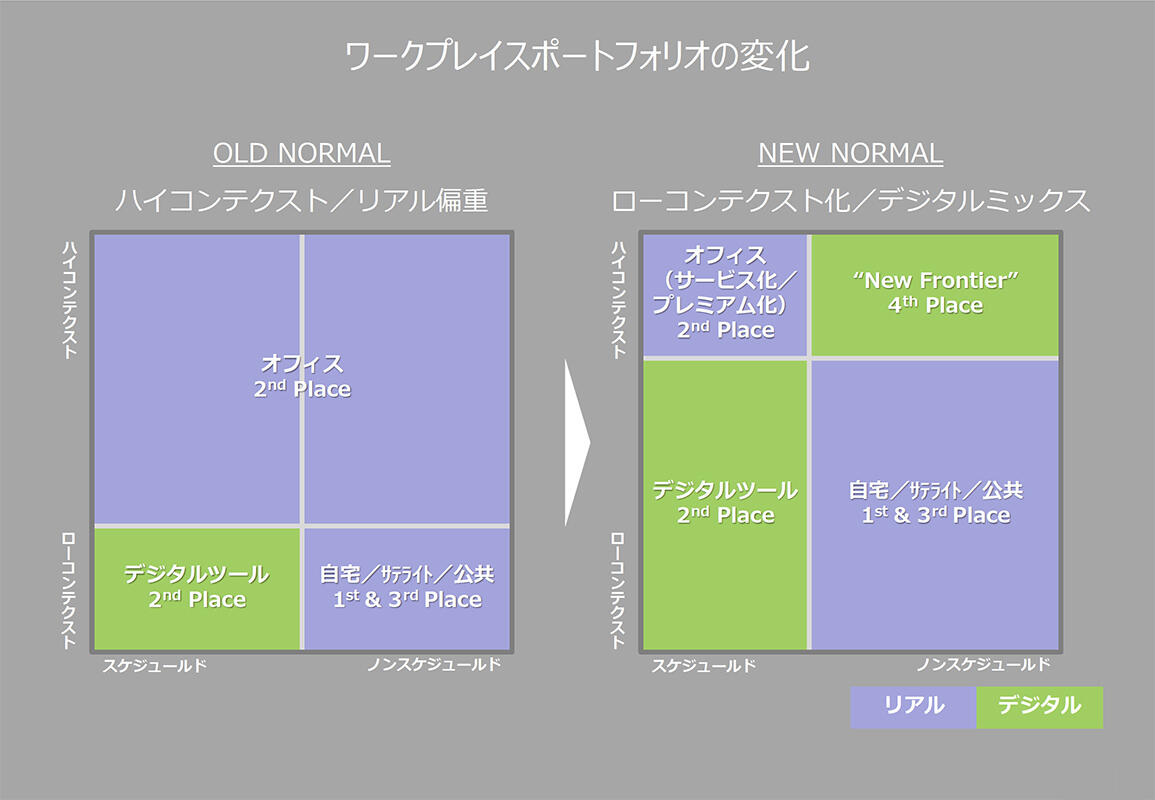

ここまでは海外の動向が中心でしたが、少し日本に話を引き寄せましょう。今までの「オールド・ノーマル」では、会社員として企業のメンバーに入り、企業に職務内容を管理されて仕事をしていたのが、これからの「ニュー・ノーマル」な世界においては、一人ひとりが役割を担い、自律して達成した成果が重視されるようになっていきます[fig.5]。いわゆるジョブ型の導入です。当然、それに伴って、オフィスや自宅を含めたポートフォリオも変化する[fig.6]。今までは仕事をなんでもハイ・コンテクストでこなさなければならなかったため、その場所はオフィスが大前提でした。せいぜい、ひとりでできる一部の業務を自宅でやる程度でした。しかし「ニュー・ノーマル」な時代では、ハイ・コンテクストの部分がかなり減少します。リモートでの業務遂行が可能になるよう、一人ひとりの役割がきちんと設定され、かつてのように横目で他人の進捗を把握しながら自分の業務内容を調整することは減少します。会議や打ち合わせも減り、出社頻度が激減する。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年02月24日