インタビュー 4

ポスト・コロナの住まいとワークスタイル

山下正太郎(コクヨ株式会社ワークスタイル研究所所長) 聞き手:浅子佳英(建築家、プリントアンドビルド)

使われなくなるオフィスに残る「BASIC」

山下

すると、オフィスを使う時間も限定されます。対面で開催すべき会議や、物理的に人が集まらなければ不可能な作業のために、時間を決めて出社するようになる。しかし、現実世界のオフィスでは、業務には直接関係のないちょっとした雑談や喫煙所での数分の会話から、コミュニケーション上の問題が解決したり、イノベーションのきっかけが生まれるといったことが多々ありますが、こうした偶然を誘発する人為は歴史的には失敗続きで、特にデジタル上では成功しているとは言い難い。そのような行為が可能な場や仕掛けをデジタル上につくることができるかは、これからのワークプレイスを占う大きなターニング・ポイントになりそうです。

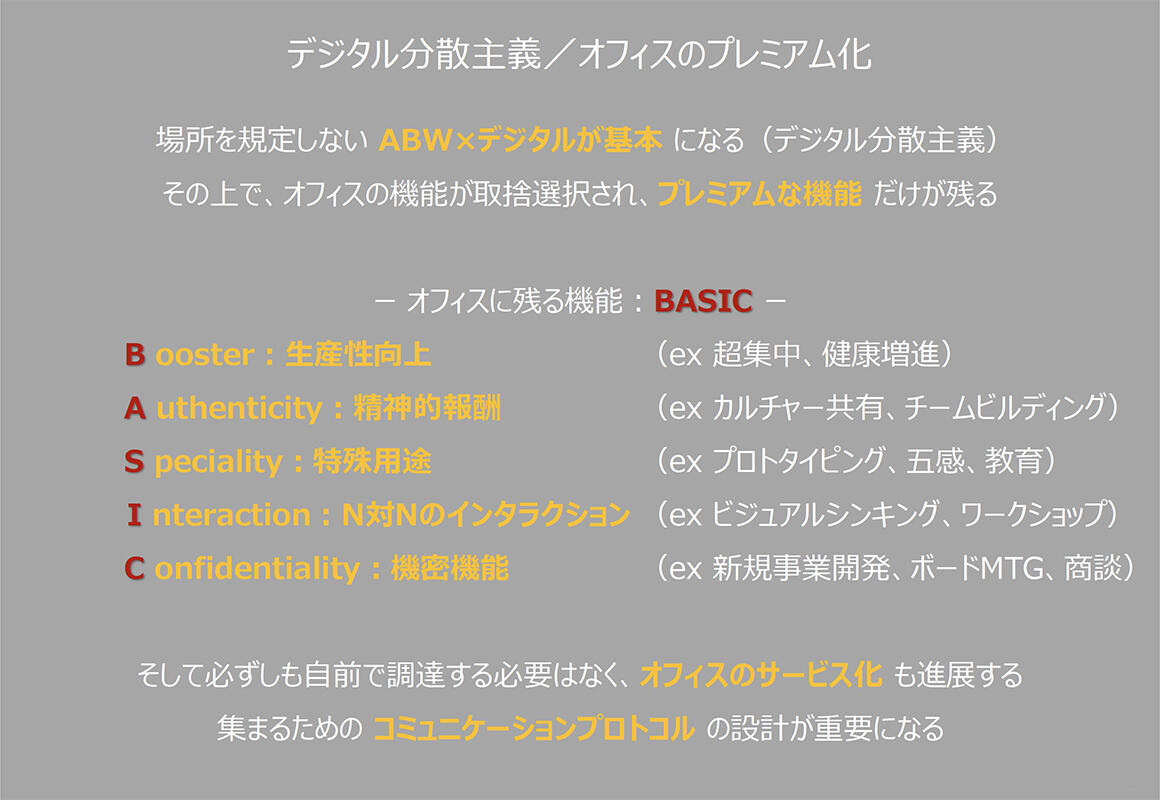

就業時間のほとんどにおいて、会議もなく個人作業をするのであれば、自宅や公共スペースで過ごすことが圧倒的に増えると予想されます。当然、住まいも変わってくる可能性が非常に高い。反対に、オフィスは縮小すると考えられますが、そのとき何が残るのか。私の予想では「BASIC」という5つの機能に集約されると思います[fig.7]。5つとは、「B(Booster:生産性向上)」=日本の住宅が仕事に向いていないため、企業に集中できる空間を求めるようになる。「A(Authenticity:精神的報酬)」=会社の文化やチームの一体感を感じるため、リアルの世界で時間を共有することが求められる場合がある。「S(Speciality:特殊用途)」=食品メーカーなどが行う、試食を伴った商品開発会議や、上司について学ばせるような教育の機会のため。「I(Interaction:N対Nのインタラクション)」=ともに手を動かしながら進めるワークショップや、壁一面に掲示した図面・資料を見ながら行うブレイン・ストーミング会議など、オンラインでは進行が難しいもの。「C(Confidentiality:機密機能)」=機密に関わる会話や商談など、場を整えることで緊張感を生むことが効果的な場合。以上のような機能が選択されると思います。

オフィスと住まいの立地は変わるか

山下

また、オフィスと住まいの立地についても言及したいと思います。在宅ワークが普及したことで、多くの労働者が都心から地方に移住するのではないかと言われていましたが、特に日本においては、実際に移住する人は限定されているようです。日本では都心の住宅価格が欧米ほど高くなく、住宅ストックもたくさんあるので、郊外や地方に脱出する必要性がやや低かった。また、一部の企業が、都心のオフィスでは実現することが難しいような理念や構想をかたちにするために、地方に飛び出していくという事例はありますが、世界的に見ても都市圏が大きく、アクセスしやすさを考慮すれば職場を都心に置かなければ仕事がしづらい構造になっている。

浅子

最近、人材サービス会社のパソナが本社機能を淡路島への移転を発表したり、出版やデジタルコンテンツ事業のKADOKAWAが所沢に移転したりしましたね。しかし、こうした大企業が社員を引き連れて移転するというスタイルは、新しい働き方のように報道されていますが、じつはそうでもないんじゃないか。本社と同じ地域に住まわせて働かせる手法は冒頭でお話のあったFacebookや旧来の日本企業の働き方そのものだし、都心よりも生活コストが下がるという理由で、全体的に給与がカットされるという話を聞くと、本当にこれが未来のオフィスのかたちなんだろうか、と思ってしまいます。

山下

今まで、労働者は四六時中オフィスにいました。満員電車に揺られ、オフィスで朝から晩まで会社の仕事をし、家に帰っても仕事のことで頭がいっぱいだった。そんな人たちが、今回のコロナウイルスの影響でオフィスに通うという慣習が断絶し、突然会社から引きはがれたため、たくさんの人のなかでリフレクションが起こっているのです。そもそも自分は、この仕事が本当に好きだったのか、ほかにやりたいことがあったのではないか、今住んでいる地域はここでいいのか……など、自分自身にとってどのような働き方が理想的なのかを振り返り、ある意味で我に返ったわけです。そんな時に、企業が理想郷をつくるからついてこいと言ったところで、これまでのように無条件に同調するのは難しいでしょうね。

地方移住する人は、日本では限定的だと言いましたが、特にアメリカでは「Zoomタウン」という第2の都市が増加しつつあります。立地としては、都心から車で2時間圏内に多い。都心から少し離れ、ゆっくりとした郊外に居を構え、週に1回あるいは月に1、2回は都心に出るといった働き方です。自治体も減税などの施策を打って、都心からの労働力を活発に誘致しています。

また、新たに社会変革を生み出す原動力となると思われるのは、会社から離れることで新たに取り戻したやる気や情熱です。今まで企業に絡めとられていたこれらが、自分でコントロールできるようになった。趣味や将来的にチャレンジしたかったこと、あるいは地域の活動に携わる時間が圧倒的に増えました。すると、もちろん経済ベースに乗らないものもたくさんありますが、一部はパッション・エコノミー(情熱経済)として新しいビジネスにつながっていくものもあるでしょう。

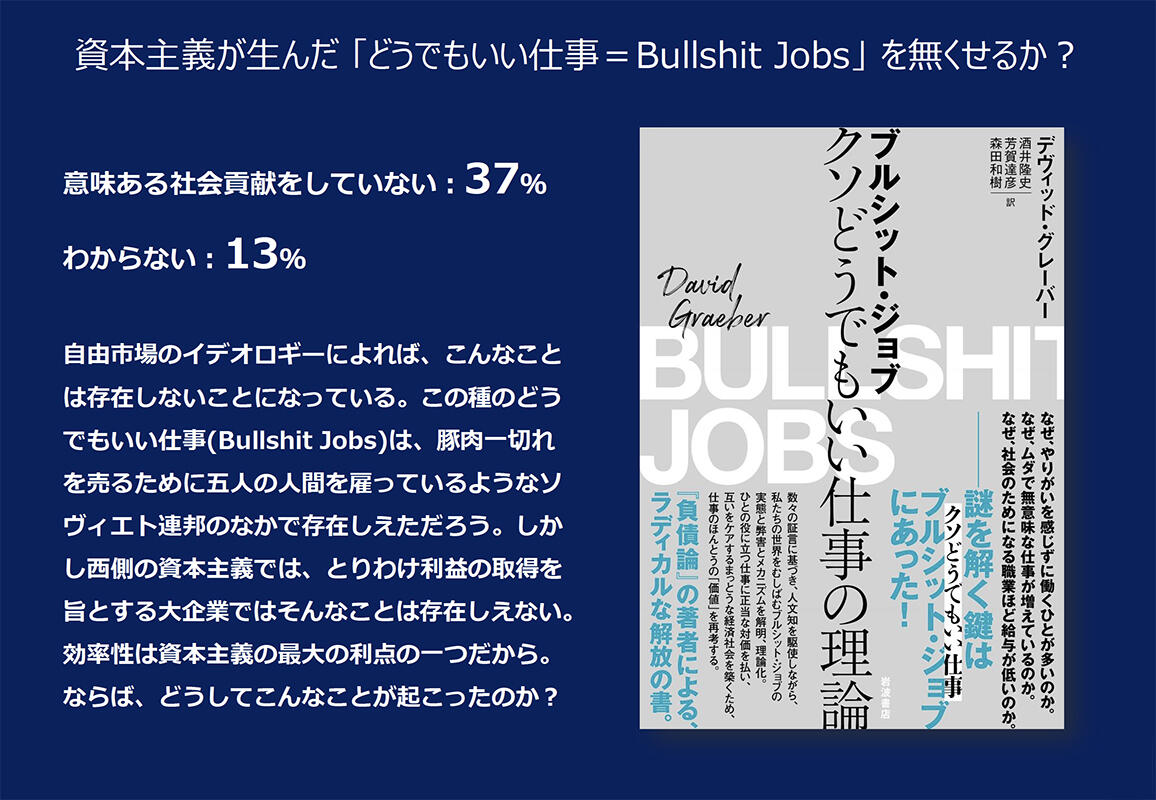

あとは、文化人類学者・アクティヴィストのデヴィッド・グレーバーが明らかにした「ブルシット・ジョブ」が今後どのように変化するかも、大きなテーマです[fig.8]。不思議なことに、高給取りであるほど、自分の仕事の意義が見出せなくなってしまう。こうした、失われた労働意義、あるいは仕事の「手触り」とでも表現できるようなものをどう回復していくかということは、大きな課題でしょう。

そして何より、自宅ベースで仕事をするようになって最も問題となっているのは、燃え尽きと孤独の問題です。評価が成果ベースに移行するため、数字や見える結果を出すべく頑張りすぎて燃え尽きてしまう。また、孤独の問題については、もともとオフィスでソーシャルネットワークが弱い、特に女性や若者に多いと言われています。実際に、女性の自殺率も高まってきていることは大きな問題です。ABWが社会に浸透しているオーストラリアでミレニアル世代の心をつなぐという目的で住宅地につくられている「パラマウント・ハウス」という事例があります。「現代の教会」をコンセプトに、カフェやスポーツクラブ、ホテル、レストランといった機能の入った複合施設です。ここで知らない人と出会って積極的に会話をするわけではありませんが、これだけの人が同じ気持ちでここにやって来ているのだと共通体験を得ることで、自分だけが孤独なのではないと感じられる。こうした断絶された郊外住宅地に新しい精神的な拠り所をつくるニーズが高まっています。

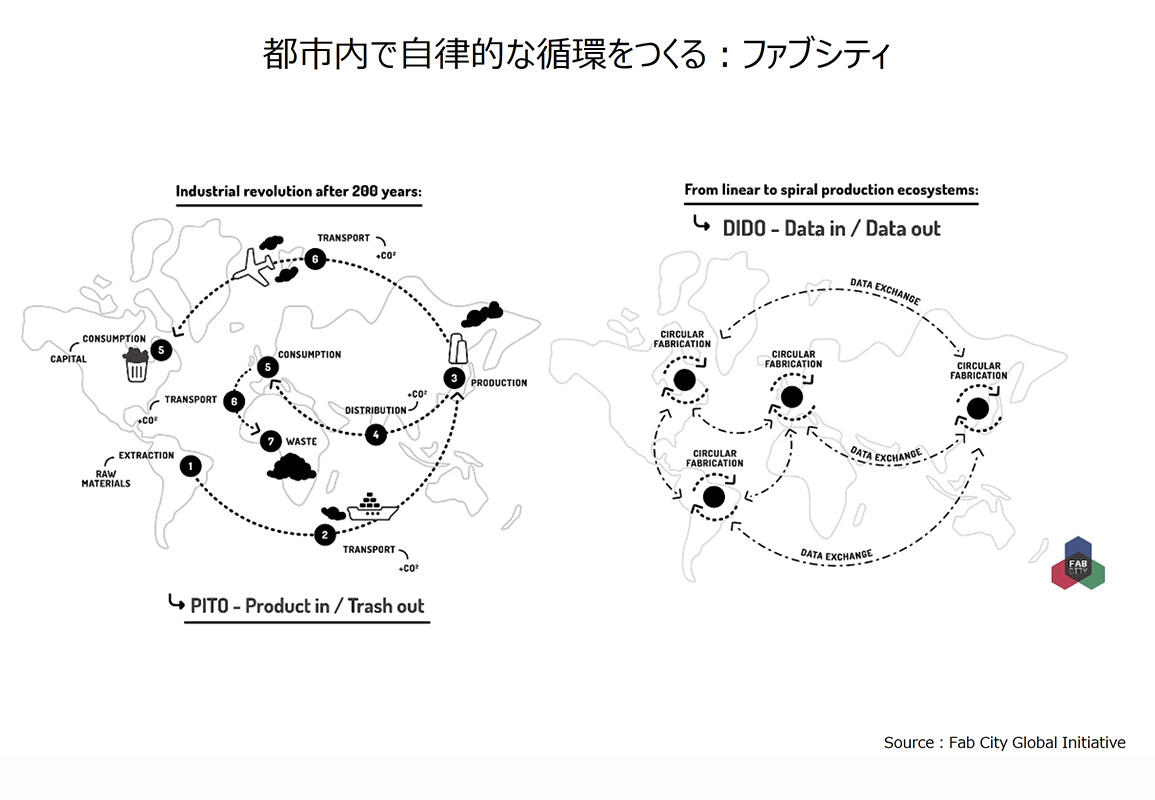

最後に、都市についても触れておきたいと思います。都市構造もやはり大きく変わってくることが予想されています。今までの世界は、ネットワーク理論でいうところの「スケールフリー・ネットワーク」で、重要なハブをつないで効率的に運用していく構造でした。しかし、このネットワークには、重要なハブがひとつでもダウンしてしまうと全体が止まってしまうという脆さがあります。例えば、中国がダウンすると、世界中の流通がストップしますよね。これからはハブが分散的に自律し、かつ重なり合いながら機能する「ランダム・ネットワーク」の社会になっていくだろうと考えられています。

例えば、新しい都市構造として「ファブシティ」という概念が登場しています[fig.9]。グローバルにものをつくる、ものを消費する、ものを捨てる、という大きなサプライチェーンから、もう少し小さな地域ごとに循環をつくり、都市間を移動するのはデータだけ、という自律・分散的な社会への転換です。こうした社会像に対しては、サステイナブル性だけではなく、住民たちに強い創造力を喚起させるのではないかという期待が持たれています。従来であれば、都市における市民はサービスやモノのただの消費者でした。しかしファブシティでは欲しいものは近隣のファブラボで自ら製作し、廃棄・分解も自分たちで行う。つまり消費者でありながら生産者・分解者でもあるというように役割が多義化することで、生産性とクリエイティビティが強まると言われているのです。

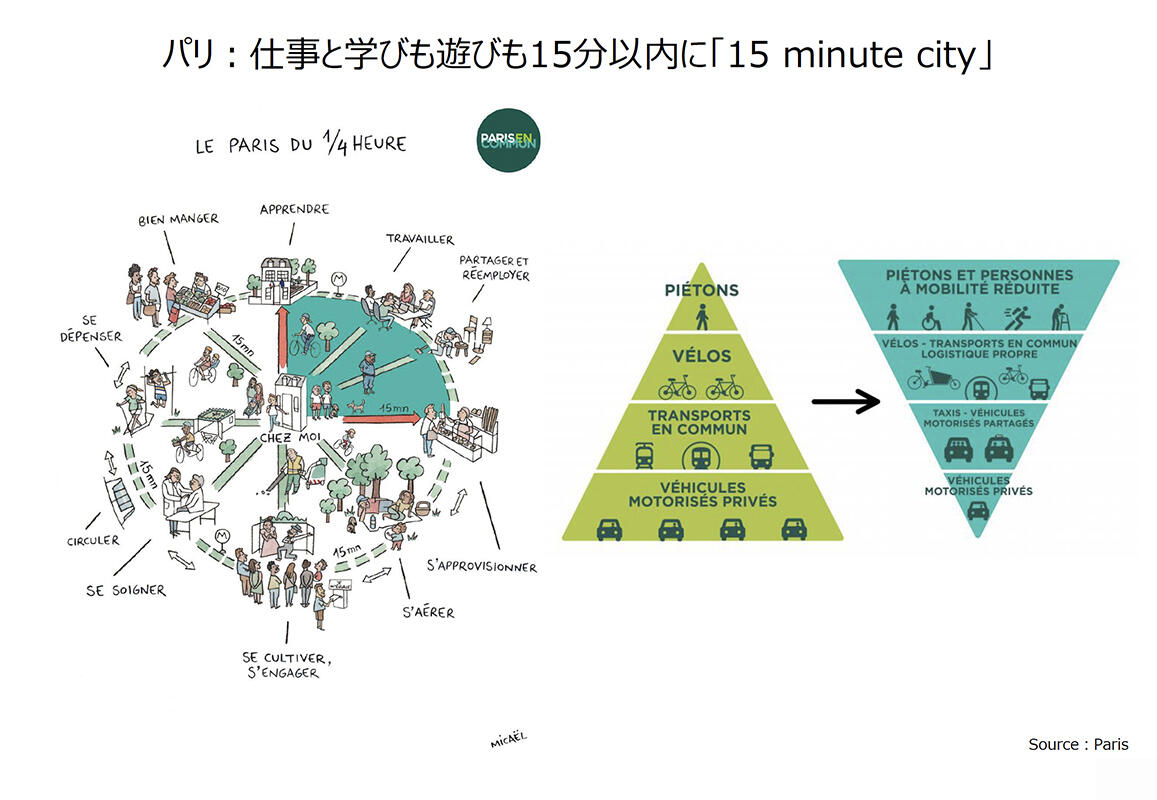

また、パリではアンヌ・イダルゴ市長のリーダーシップのもと「15-minute city」というアイデアが実行されつつあります[fig.10]。今まで都市の巨大な構造に人間側が合わせて活動していたため、満員電車、渋滞や公害などを受け入れざるをえませんでした。パリはそうした都市構造を改造し、住まいから15分圏内で食べる・働く・学ぶ・買う・遊ぶといったあらゆるアクティビティが可能になる分散的かつ人間的な都市を目指しています。

このようにリモートワークの浸透は、単にオフィスと自宅のバランスをどうとるかという意味を超えて、ワーカーの意欲や労働力を社会に再配分し、従来の都市構造を変化させるインパクトを秘めているのです。

日本の住まいを見つめ直す

浅子

ありがとうございました。オフィスを専門でリサーチされているだけあってとても濃く面白かったです。ともかく、オフィスが近年大きく変わろうとしているというのがよくわかります。ここからは、オフィスが変わっている現状を受けて、「これからの住まい」がどのようなものになるのか、山下さんとさらに議論を深めていければと思います。

ひとつ補助線を引かせてください。1968年に「個室群住居」という居住形態を提案した建築家の黒沢隆さんが、90年代に『住宅特集』で「集合住宅原論の試み」という連載をしていました。この連載のなかで黒沢さんは、標準家族が文化的に住みえる3LDKをいかにして実現するかというところから話を始めます。ところが連載を続けるうちに、現代社会が抱える課題は、先進諸国においてパブリックハウジングから後退しているという現実であり、公共住宅から社会住宅へ、標準家族から欠損家族や独身者へと論点が移動していく。そして連載の最後から2回目に連載を振り返るようなかたちで

「深読みすると、再び日本は一周遅れのトップランナーに立った。(…中略…)狭すぎる住戸は、いま見たように「現代家族」にはちょうどよいかもしれない」

という話をして終えるのです。これは非常に示唆的です。たしかに、僕も当時は、少子化の時代にこんなに大量のワンルームマンションをつくってどうするんだろう、と思っていました。しかし他方で、現在のように標準家族を基本としない暮らし方が当たり前になってくると、標準家族ではやや狭いかつて「うさぎ小屋」だと揶揄された小さなファミリータイプや、ワンルームマンションがある日本の状況は、案外アフター・コロナの働き方にマッチするような気もしています。

山下

そうですね。住まいから機能をどんどん外部化していった結果が、現在の都心の単身者マンションのかたちなのだと思います。仕事や遊びの機能が外にあり、外食化でキッチンがミニマムになることで、無駄がなく身動きしやすい環境をつくっていった。まさにそれが、日本の住まいと都市の関係だったと思います。しかし、新型コロナの影響により、家の外で機能を調達することが以前と比べて突然難しくなった。ミニマルな家のなかに、外で調達していたどの機能を再度取り入れ直すかは人それぞれです。個人の価値観が多様化した現代においては、集合住宅をつくるとしても、紋切り型のプランではもはや難しいでしょう。個室群住居の個室のようにミニマムな要素と、シェアできるキッチンや浴場、リビングといったコモンズがどう組み合わされていくのかというのは現代的なテーマだと思います。

特に日本で問題となるのは育児や介護といったケア労働の確保や共同体意識の醸成です。それが公助に頼りきれないのは日本だけではありません。先ほどご紹介したパリの事例も、自治体が住民すべてをケアすることが難しいため、地域内での共助を誘発しようとしています。アメリカでは、シェアハウスやコ・リビング(Co-living)への入居者が増え、またこれまで高福祉を推進してきたスウェーデンでも、高齢者と若年層の多世代共同生活実験「S?llbo:セルボ(スウェーデン語で「交際+生活」の意味)」が始まっています。感染のリスクを考えれば短期的には不利なことなのですが、これもやはり多くの人が不安を感じていることの現れではないでしょうか。

そして究極的ですが、そもそも家そのものがどこまで必要なのかも疑っていい時代なのかもしれません。近代以降、職住分離が進み、住まいは休息や生殖など、労働の再生産の場としての機能が中心でした。そこに昨今、都心の人口集中によって住環境が悪化し、まして家が職場を兼ねるようになってくると、今まで家に求めていた安らぎや居心地に影響が及んできています。2018年にIKEAが提出したレポート「Life at Home」によると、アメリカの45%の人が、くつろげる場所は「車のなか」と言っています。ちょっと驚く数字ですが、こういう流れがもはやできている。続く21%は「ソーシャルメディア」と回答し、「家は居心地が良い」と答えた人は半分にも満たなかった。考えてみれば、たしかに自分自身を振り返っても、リラックスしているときはたいていスマートフォンで音楽を聴いたり、電子書籍を読むなどしていて、空間はあまり関係ないことが多い。最もパーソナルでいられる状態こそが「ホーム」であると概念をアップデートしてもいいかもしれません。

現在の労働環境が抱える問題

浅子

近代は、世界観や考え方を共有できた時代で、同じフロアを積み重ねていくようなオフィスや集合住宅、もしくは学校や病院が代表的なビルディングタイプだった。他方で、多様な価値観が共存することを求められる現代のビルディングタイプは何になるのだろうかと考えてみると、ショッピングモールや公園、遊び場のようなもの、あるいは病院だとしても、単なる治療のための施設というよりはケアの場所に変わってきていると思うんですね。車のなかが一番くつろげる場所で、その次がソーシャルメディアだというアンケート結果は、いわば家族も実際はバラバラの個人の集合でしかなく、その他者である家族と一緒にいることはどこかで我慢を強いられていたということが、明らかになってきたということなのかもしれません。

このような時代に住まいはどのようになるのかを考えてみるのですが、どうしてもあまり新しい「ビジョン」が見えてこない。山下さんは「次の住まい」のモデルや、都市の風景はどのようなものになるとお考えですか?

山下

職住分離という、現代の住まいのかたちができたのは産業革命以降といってよいでしょう。それ以前は、男女ともに家のなかで仕事、家事を行っていました。しかし、科学技術史の研究者ルース・シュウォーツコーワンの名著『お母さんは忙しくなるばかり──家事労働とテクノロジーの社会史』(法政大学出版局、2010/原著=1985)に詳しいのですが、不思議なことに男性の仕事ばかりが外に出ていき、女性の仕事は家に残っていった。つまり産業革命は、結果的に性別分業社会を決定的に確立したわけです。自宅と労働環境にジェンダーが強く反映されてきたのがこれまでだったとすれば、もう一度、男性が家に戻り、家で仕事するためにはどういった場所が必要になるのか、今後再定義が進むのではないでしょうか。仕事に家事に育児にとあらゆるタスクを住まいでこなしていく「家庭の職場化」が進んだ先に、家がもう一度安らぎの場所・人間的な感覚でいられる場所になりうるかは、大きな課題だと思います。

浅子

それはかなりの難題ですね。ワークプレイスのフレキシビリティは圧倒的に向上したけれど、それは単に女性の負担の上に成り立っていた。しかも、在宅仕事が標準になったせいで四六時中働いているような気持ちになって自宅ではリラックスできないとなると、いったいなんのための住まいなのか、またなんのためのフレキシビリティだったのかということにもなりかねない。それこそ「教会」のような場所に癒しを求める人が増えるでしょう。ひとつの解決策は、家事のアウトソーシングなんでしょうね。

また、在宅ワークが可能になるよう仕事を切り分けていけば、究極的には終身雇用の社員は必要なくなります。その業務ができる人を派遣社員として雇うという方向に、会社はシフトしていくでしょう。すると、給与や保険、休日など、現在は終身雇用の社員とそうではない派遣社員では待遇が大きく違いますが、今後はそれも問題になる。法制度を含め、解決していかなければならない問題になっていくと思います。

山下

リサーチによると、皮肉なことに格差がある社会のほうが共働きしやすい環境になっているんですよね。アメリカがそうで、子持ちの男女が共に仕事をしようとすると、子どもの面倒を見てくれるベビーシッターは多くの場合不法労働者や移民なのです。そういう格差を利用しなければ仕事ができないのがアメリカ社会なのです。一方、それとは反対の北欧型のシステムを目指せば、法的に支援を受けられる反面、税金が非常に高額になります。日本はどちらに進みたいのか、現状ではまったく曖昧ですね。

また、ベーシック・インカムもコロナ禍を受け再度注目されています。すでにベーシック・インカムを導入しても、それが労働意欲の低下を招くことはないことが多くの実験で報告されています。社会的に物質的欲求が下がり、高収入を求める人が圧倒的に減ってきている現状を考えれば、現実的な方法のひとつだと思います。最低限の生活保障と、低賃金あるいは無報酬であってもやりがいのある仕事で成立しているミニマムな社会というのが、ひとつの未来像かもしれません。

浅子

よくわかります。現代社会の大きな問題のひとつが、自分の能力や評価の度合いを測る指標が給料でしかないことだと思うんですね。社会の評価軸が金銭でしかないせいで、より金銭に群がってしまうというような悪循環が起こっている。ほかにも評価軸がきちんと用意されていれば、賃金の多寡はここまで大きな問題にならないかもしれない。その時に重要なのが、宗教や信仰だと思います。以前は無駄なものだと思っていたのですが、その人の存在意義や仕事、一見成果が見えない地域活動などを共有するために、宗教や信仰は大きな力を持つように今は思っています。もちろん、使い方は注意しなければならないですし、さまざまな宗教が共存するにはどうしればいいのかという問題もありますが。

ただ、労働時間の見直しは今すぐにでも着手できますね。毎日きちんと出社していても、一日のうち集中できている時間なんて実際は3、4時間程度ですよね。それでも今は会社に8時間滞在させることが暗黙の了解になっていて、それどころか法もそれを前提にできている。雇用側にしてみれば踏み切るのは難しいかもしれませんが、長時間働かせてもロスが多いのもまた事実でしょう。成果主義だけで評価するのは労使ともに難しいけれど、短時間の拘束で済み、自由な時間が増えるのなら、そのなかでの成果主義は労働者にとっても悪くないんじゃないか。働きながら学んだり、教えたり、趣味に没頭したり、あるいは起業できるのなら、実験やイノベーションが起りやすくなり、社会全体の生産性も上がるのかもしれない。

山下

そもそも一日8時間労働というフォーマット自体、工場労働に由来していますし、理論的な裏付けはありません。すでにマイクロソフトやユニリーバなどの企業では、週4日勤務の実践が始まっていますし、生産性は下がっていないこともレポートされています。またコロナ不況の雇用対策としてイギリスやスペインの政府が、積極的に週4日勤務を推進しようという動きも報じられています。ホワイトカラーは仕事のタイプから言って、頭数と時間で成果が特定できるものではありませんので、労働と時間の関係については今が慣習を疑ういいタイミングでしょう。

浅子

本当にそう思います。週4はリアリティがありますね。一方、例えばメールの返信や問い合わせへの対応など、とにかく職場でスマートフォンやパソコンの前にいることだけが求められる仕事もある。逆に、デザインや原稿執筆といった、個人で集中しなければならない仕事もあります。ぼくもそこで苦労しているんですが、後者の最大のポイントは、モチベーションをどうやってコントロールするかなんですよ。8時間かけて1文字も書けなければ、働いたことにはなりません。しかし、外で遊びながら仕事をしていても、3時間しっかり集中できればそのほうがはるかに生産性は高い。だから、最近はあえて仕事中に遊びに行ったり、洋服を買ったり、モチベーションを上げるための環境づくりにコストを払うようにしています。周りからはふざけているようにしか見えないところが辛いですが(笑)。

しかし、これは多くの人が感じている問題だし、みんなで考えていきたいですね。

山下

これまで働き方というのは、企業によって働く場所がすべて用意され、そこに労働者がアジャストしていくやり方でした。しかし今後は、主導権が労働者側に移り、空間や時間を自分で選ぶようになる。そこで求められるのは、労働者の「空間のリテラシー」でしょう。自分にとってどのような環境が心地よいのか、あるいは集中できるのかを、自分で理解して空間を使いこなせることが条件になります。もちろんそれは、空間をデザインする側にも課題を突きつけます。ワーカーが移動を前提にさまざまな場所を使うようになるとすれば、彼らにとって初見でも使いやすい手がかりのある空間が求められます。こうした使い手に認識されやすく利用を促すデザインは「ナッジ」と呼ばれ、これからのワークプレイスのデザインの要素として求められるでしょう。

「個人=パーソナリティ」が空間を左右するのか

浅子

今年オープン予定の《八戸市美術館》は、まさに新たな使い方を誘発する美術館とはどのようなものか、ということを考えて単なるホワイトキューブではなく、さまざまな専門性をもった部屋が並ぶ構成にしています。この辺りの話は今、空間を語るうえでもっとも面白いテーマのひとつだと思います。

そして、今後はより個人が重要視されるようになるのでしょうね。建築とはまったく違う分野ですが、今僕は「ゴンゾ・カルチャー(gonzo culture)」に注目しています。これは「ノームコア(Normcore)」などを研究していた 元K-HOLEのショーン・モナハンが設立した8-Ballというトレンドコンサルティング会社が最近Webで公開したテキストです。聞き慣れない言葉ですが、ニュー・ジャーナリズムのひとつの潮流で、ファクトを重要視するよりも個人の主観的な記述に基づく報道スタイルである「ゴンゾ・ジャーナリズム(gonzo journalism)」に由来しています。

「The internet has broken our brains.(インターネットは私たちの脳を壊してしまった)」という一節から始まるとても興味深いテキストで、SNSや動画配信サイトを中心に、まさに個人が主観的な情報を発信し、場がリアリティ・ショーと化している現実を分析しています。

ひとつ例を上げると、アメリカのアメフト選手のコリン・キャパニックが、試合前の国歌斉唱の際に立ち上がらず、起立を拒否したせいで炎上した事件がありましたよね。その際、ナイキ(NIKE)社は早々に彼を支持すると表明し、キャパニックを擁護するために多くのファンが店に押し掛けました。しかしよく考えれば、売上はあくまでナイキではなく、キャパニックに触発されている。その事実を歪めるなとここでは書いています。

つまり、人間はある閾値を超えるとブランドになりますが、ブランドは逆に人にはなれない。これはとても面白いことで、ナイキは有名人に飛びつき、それを自身のメッセージにしようとしている。しかし、ナイキ自体が、そうしたカリスマになることは不可能なのだと。

つまり何を言いたいかといえば、昨今の情報発信においては、個人がかつてないほど大きな力を持つようになったということなんですね。個人がブランドになり、多くのファンを持つ。そんな時代の企業ブランドは一体どのような存在であるべきか。これはナイキのようなブランドだけではなく、一般の会社にも同じことがいえる。従業員やファンをまとめる何かを打ち出す必要があるのに、今日のようにこれだけバラバラの個人が勝手に発信していく状況では、それはおそらく難しい。その次の状況をみんなが模索しているのだと思います。客観的な事実よりも、主観性に意義がある。まさに「ゴンゾ(事実を歪めた)」という価値観をみながそれぞれ持っているとき、社会としてどう折り合いを付けていくのか。

山下

主観的な思いを重視する傾向に加えて、いわゆる「ミレニアル世代」以降は、社会的な正しさにプライオリティを置いた「Woke Generation(目覚めた世代)」と言われていますね。それが今という時代の空気であり、価値観になりつつある。つまり従来の「多少理不尽でも納得しようよ」という世界観は通用しなくなっていく。コロナ禍という状況がそれを加速し、労働者は従来とは比べものにならないくらい企業を客観的に見る視座に立ちつつある。実際に、ワーカーのアクティビスト化は進んでおり、労働運動のみならず消費者運動にまで発展してきています。企業が「自分たちは社会でどういう立場にいるのか」をきちんと表明しアクションをとらなければ、働き手の気持ちをつないではいけないでしょうね。

しかし、日本の企業は強いメッセージを発するのがことさら苦手です。組織のつくり方からして、人材の流動性が低くボトムアップの現場の改善に強みを有してきた。また空気や文脈を理解するハイ・コンテクストなカルチャーがあったため、将来の大きなビジョンを明確に掲げる必要がなかったとも言えます。しかし、ワーカーが目覚め、空気・文脈を伝えるオフィスから離れたいま、企業は新しく強いビジョンを表明し、社員とどのようにエンゲージメントを結び直すのか。これからの大きな課題でしょうね。

浅子

社会的な正しさ、特にポリティカル・コレクトネスに関しては、最近はSNSでの炎上のきっかけにさえなっていて、正直どうなのかと思うところがあります。社会を変えようとする時に、選挙や政策や法ではなく、炎上しているかどうかで決めてしまって本当にいいのか。もちろん、働き方が旧態依然の状況のままでは駄目なので変えないといけないというところまでは賛同するのですが、その方法が炎上でいいのかと。その意味で、ゴンゾ・カルチャーはとても示唆的だったので時間がある時にでもぜひ読んでみてください。

さて、今日はまずは働き方から話をはじめてきましたが、最後は会社という組織から目覚めた個人とそれを束ねる会社という組織がどうやってまた結びつきを取り戻すのか、という話に到達したのはとても興味深かったです。中盤にもお話したように、家族といってもじつはバラバラの個人の集合であり、一旦まずはその事実を前提にして考えないといけないのでしょうね。そのバラバラの個人があえて集まって住むのはなぜなのか。そして、どのような住まいならそのバラバラの個人がだれも我慢を強いられることなく、また心からくつろぐことができるのか。それはシェアハウスのようなものかもしれないし、教会のようなものかもしれない。もしくはオフィスのようなものかもしれません。ともかく、働く場所という、住まいとは違う場所から考えることで、住まいは根本的な部分で見直さないといけないんだということを思い知らされました。本日はありがとうございました。

[2020年12月18日、LIXILにて収録]

山下正太郎(やました・しょうたろう)

コクヨ株式会社ワークスタイル研究所所長。『WORKSIGHT』編集長https://www.worksight.jp。「コクヨ野外学習センター」企画・制作(黒鳥社と共同) @kcffr。京都工芸繊維大学特任准教授。ニュースレター「MeThreee」発行人http://methreee.com。

浅子佳英(あさこ・よしひで)

1972年生まれ。建築家、デザイナー。2010年東浩紀とともにコンテクスチュアズ設立、2012年退社。作品=《gray》(2015)、「八戸市新美術館設計案」(共同設計=西澤徹夫)ほか。共著=『TOKYOインテリアツアー』(LIXIL出版、2016)、『B面がA面にかわるとき[増補版]』(鹿島出版会、2016)ほか。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年02月24日