インタビュー 2

未知の家、未来のコミューン──社会と共同体の死と生

中谷礼仁(早稲田大学建築学科教授) 聞き手:須崎文代(神奈川大学工学部建築学科助教)

中谷礼仁氏

須崎文代氏

第二部

「化モノ論」とは

須崎

『未来のコミューン』では、聖なるものと俗的なもの、理性と本能といった、永遠に解決することはできない相対性を克服しようとする、人間の思考と生活の矛盾が描き出されています。それらを踏まえて、1章の「ケモノ論」は、人間の本性というか、地球上に生まれた以上、生物として生きるための建築のあり方が論じられた部分として大事なのかなと感じています。とくに家の始原論的な視点から論じられた土間や納戸についての指摘が印象的です。これらについて少しお聞かせいただければと思います。

中谷

紹介していただいた「化モノ論」は、人間の生きもの的部分が必ず作り出してしまう「家」の部分を論じたものですから、まさにその問いにぴったりの章です。その骨子を整理してお話ししてみたいと思います。

まず「化モノ論」とは2008年に、今和次郎の民家再訪調査の一環として書いた、中間まとめ的な論考でした。これを書き終わった時は、自分でも、すごいものを書いてしまったと、恐怖のようなものを感じたのを覚えています。『未来のコミューン』は、この「化モノ論」がベースになっています。竪穴式住居から現代の住宅に至るまで、あらゆる家に通底している根源的なものとは一体何か、を考えたのです。それでは、私が学生指導用に用いているプレゼンテーションを使って説明します。

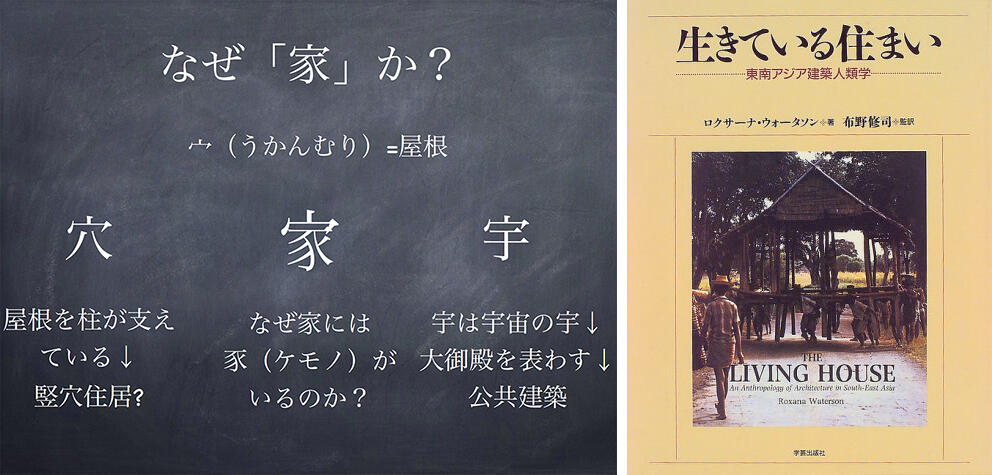

まず、「穴」「宇」「家」という漢字に着目します[fig.15]。うかんむりは屋根を表します。すると「穴」とはまさに、屋根を2本の柱が支えているかたちです。つまりこれは竪穴式住居のかたちだったことが判明します(本当です)。一方でおなじうかんむりを持つ、宇宙の「宇」は、昔は上流階級の御殿や、政治的公共建築のことを表していました。それではその中間にあたる普通の「家」のなかには豕(ケモノ)がいるのか、とても不思議に思ったのです。そんなとき、ロクサーナ・ウォータソンが書いた『生きている住まい』(布野修司監訳、学芸出版社、1997/原著=The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia, Oxford University Press, 1990.)という、インドネシアの少数民族の住宅を紹介した本の内容に、たいへん啓発されました[fig.16]。まずタイトルに深みがありますよね。普通、家とは人のためにあるものですが、ウォーターソンは逆だと言います。生きている家のために人間や共同体が構成されるのであり、現に、インドネシアの少数民族の家はみんなそうなっている、と。これは日本の「〜家」などで表される伝統的家社会でも同じではないでしょうか。

fig.15──「穴」「宇」「家」

fig.16──ロクサーナ・ウォータソン『生きている住まい』

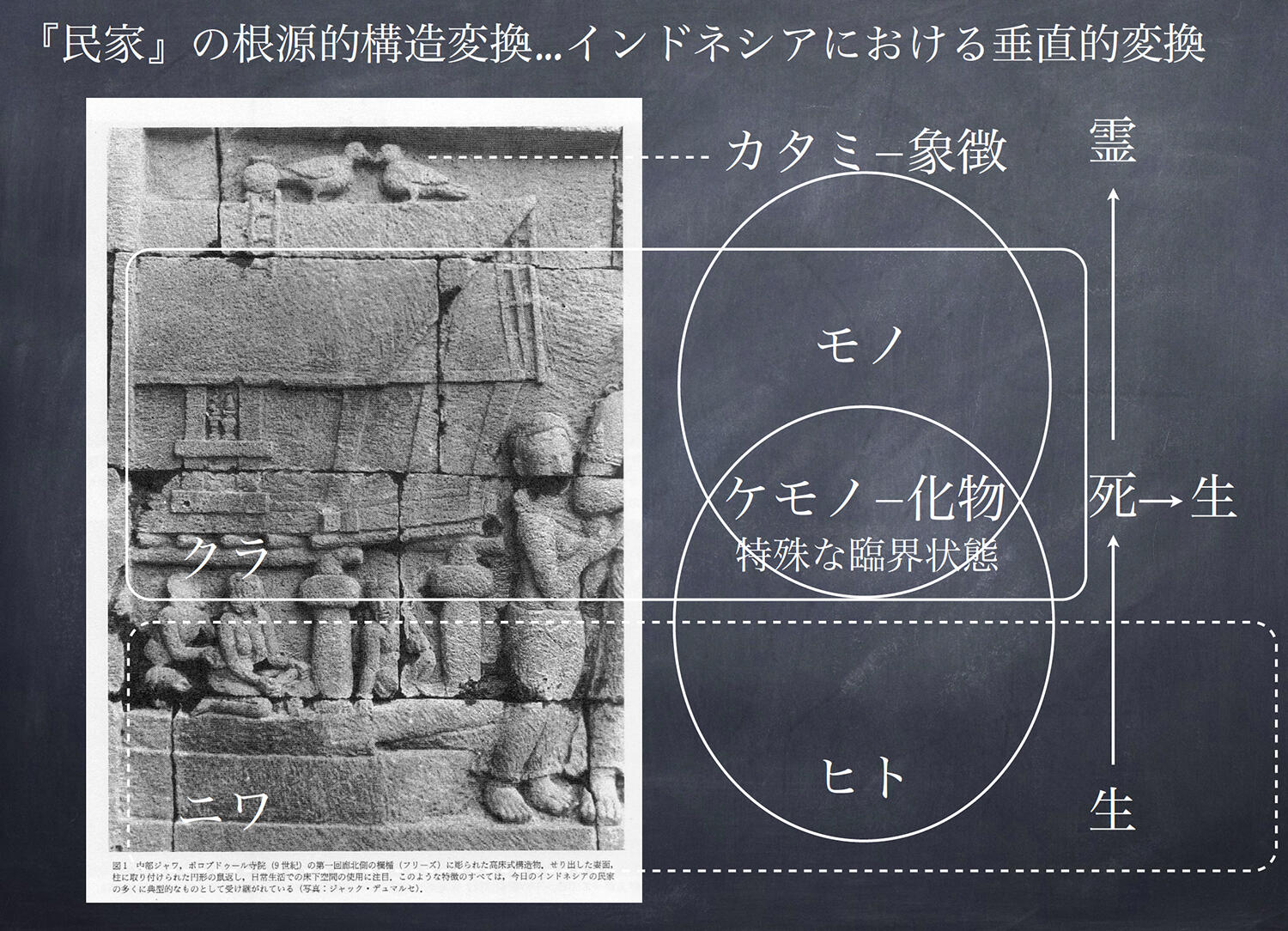

ここで一枚の写真に注目します。ジャック・デュマルセという、アンコール・ワットやジャワの調査で知られる著名な研究者が撮った、ジャワのボロブドール寺院のレリーフの写真です。ウォーターソンは『生きている住まい』のなかで、彼が撮ったこの写真を引用し、これがインドネシアの一般的な住宅の構造だと説明しています[fig.17]。詳しく見てみましょう。まず、高床式住宅の床下にヒトがいて、そこで日常生活が営まれている。その上部の家の部分には窓がない。つまり、そこはクラになっているわけです。そして、さらに上にはハシゴがあり、なぜか最上部にトリとその横につぼらしきものがあります。こういう3層構造をしている。そこで実際に『生きている住まい』に掲載されたインドネシアの民家の写真を見てみると、それが非常に似ていて面白い[figs.18-21]。層ごとに違う意味があり、屋根の上の装飾などは本当に家が生きているように思えますよね。私が2013年にインドネシアに行った際にも、こうした民家がまだ残っていました。

fig.17──ボロブドール寺院のレリーフの写真

引用出典=ロクサーナ・ウォータソン『生きている住まい』

figs.18-21──『生きている住まい』に掲載されたインドネシアの民家の写真

引用出典=ロクサーナ・ウォータソン『生きている住まい』

なかでも、特殊な存在の家があります。これは民家ではなく、殯屋(もがりや)、つまり死体のための家です[fig.22]。遺体の腐敗汁を高床から地面に流して白骨化させてから墓に埋めますが、これはそのための家なのです。その屋根にはトリの装飾がついています。さらに、その後白骨が収められたであろう墓を見てみると、1層目の部分が明らかに消滅して、浮いています。くわえて、屋根上のトリ部分が異常に展開し、ほとんど芸術作品のようになっていますね[fig.23]。遺体が白骨になってモノになり、最後に霊がトリに運ばれていく図式が見出せます。トリとは、人間が霊になったときに自らを運んでほしいモノのモチーフなのかもしれません。

figs.22, 23──殯屋と墓

引用出典=ロクサーナ・ウォータソン『生きている住まい』

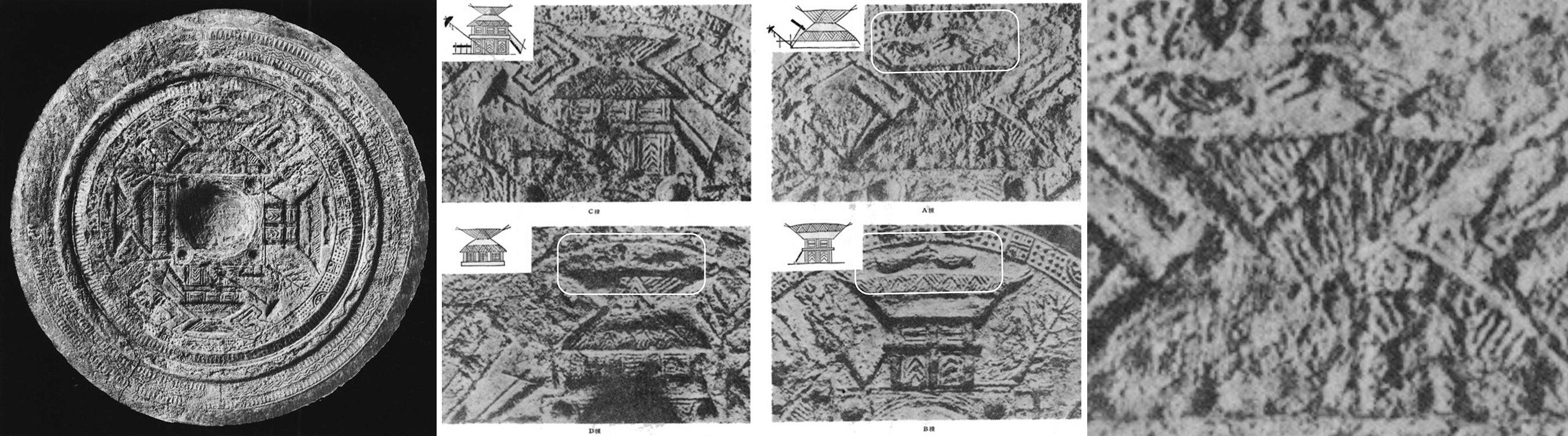

ここから、日本の場合を考えていきます。まずは「家屋文鏡」(奈良県北葛城郡の佐味田宝塚古墳から出土した4世紀のぼう製鏡(倭鏡))を見てみましょう[fig.24]。ここには、4種類の家屋が描かれています。堀口捨己が描いた復元図を見てみると彼は家に傾注していたために屋根の上にいる存在を捨象してしまっている[fig.25]、驚くべきことに、そこにもトリらしきものが描かれています[fig.26]。これに気づいたとき、冗談みたいですがトリ肌が立ちました。そこで、日本の住居においても、先ほどのインドネシアの住宅の3層構造が当てはまるかを考えてみようと思いついたのです。

figs.24-26──4世紀のぼう製鏡(倭鏡)、堀口捨己が描いた復元図、屋根の上に描かれたトリらしきもの

引用出典=日本建築学会編『日本建築史図集』(新訂第三版、彰国社、2011)

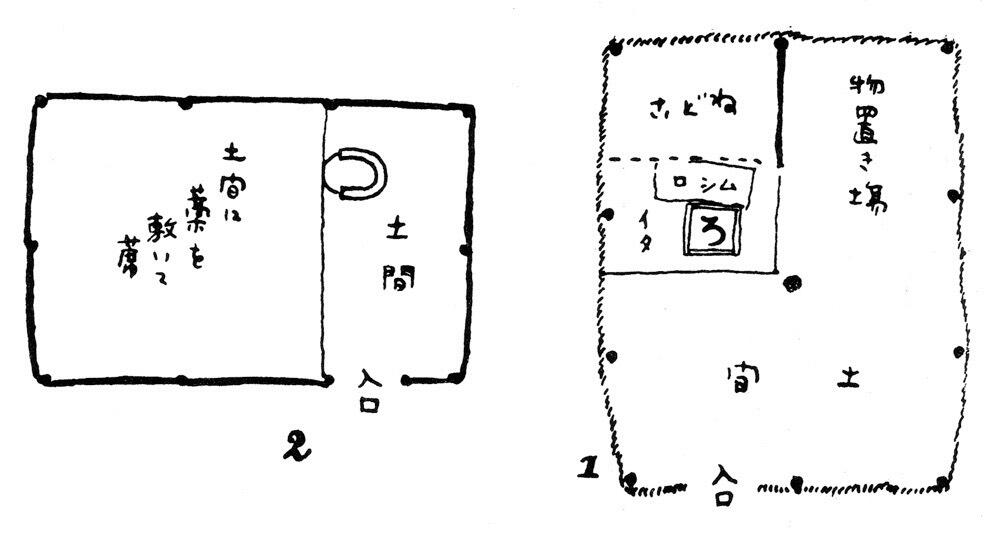

まず、日本の庶民住宅は竪穴式住居から始まります。原始ではまだ壁をつくれなかったため、穴を掘って自然の壁をつくり、そこに屋根をかけました。そこから徐々に壁を組める構法が生まれ、その結果茅葺の民家になると一般的には言われています。さらに時代を下って、今和次郎の『日本の民家』に掲載されている開拓小屋を見てみます[fig.27]。空間が2つに分節されていますね。土間と生活空間があり、さらに生活空間が分節されて寝床もつくられています。これは時代は新しいけれども、最小限の生活空間の分化を示した例として原始的であるとも言えます。

fig.27──開拓小屋

引用出典=今和次郎『日本の民家』(岩波文庫、1989)

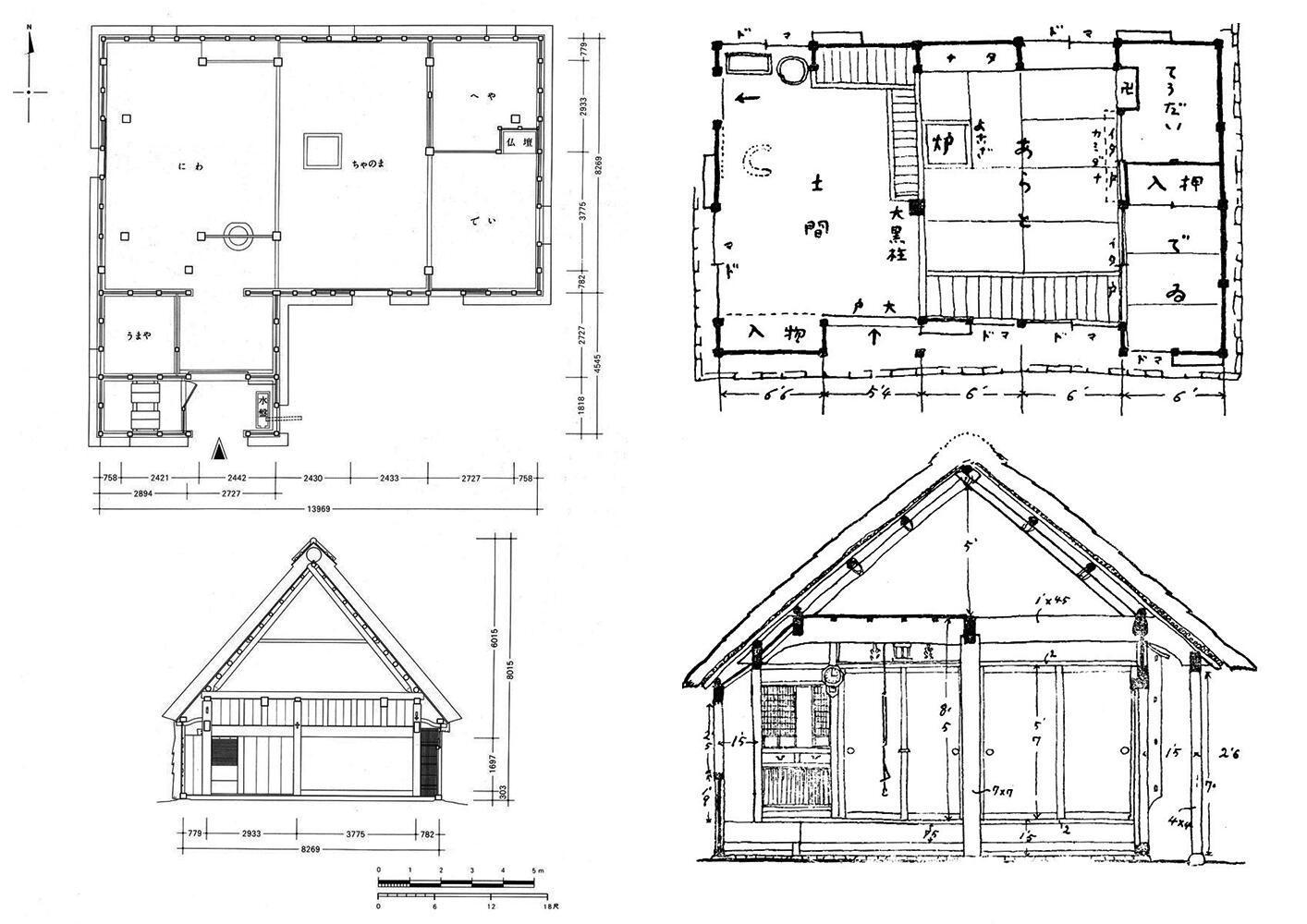

日本にはあまり古い住宅が残っていませんが、伝統的民家に一般的な四つ間取り平面の前段階の広間型の例からお見せします。これは1700年代に長野県につくられたとされる《旧山田家住宅》です[fig.28]。重要なのは、日常的生活空間としての「ちゃのま」と「でい」と「へや」の関係です。

「でい」とは、仏壇が置かれているように、ここは客人や僧侶を迎えるための座敷で、客人が外から直接入れるように設えられています。「へや」はその奥にありますが、これはほかに「なんど=納戸」とも呼ばれる空間です。つまり、大事なものを収容する場所であり、同時に夫婦の寝室でもありました。つまり、「でい」が表の空間であれば、「へや(なんど)」は裏の空間です。四方を板壁に囲まれ、まるで外部から防御されたような空間になっています。このような奥まった場所に「なんど」があるのは、何か重要な意味があるのではないか……。そこでほかの住宅も調べてみると、ほとんどが同様の関係になっています[fig.29]。

fig.28──《旧山田家住宅》

引用出典=関野克監修『日本の民家 農家II』(学習研究社、1981)

fig.29──伊豆大島の民家

引用出典=今和次郎『日本の民家』(岩波文庫、1989)

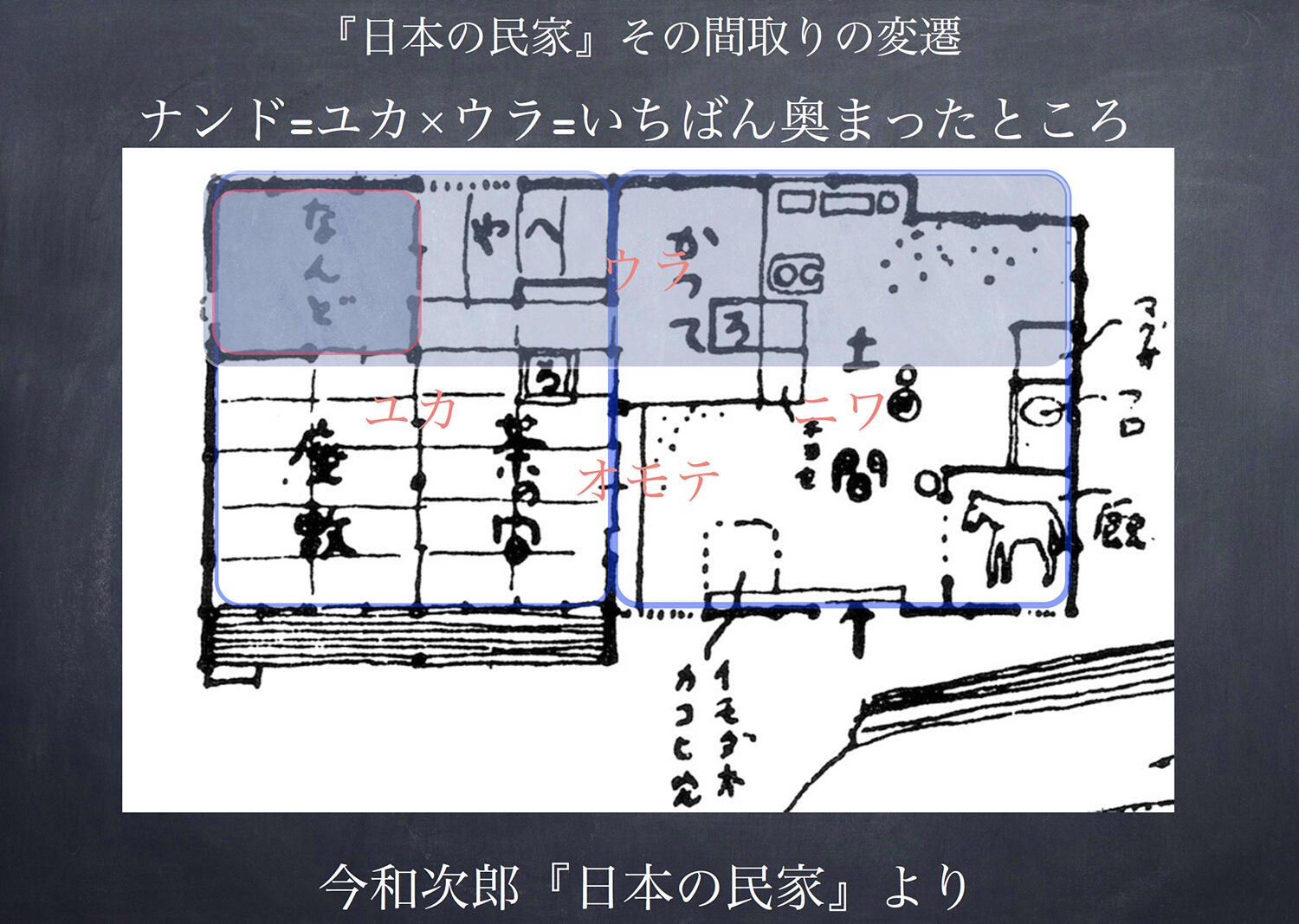

それらを整理し、日本の民家構造のマトリクスを作成しました[fig.30]。「ニワ」という土間の作業空間と、「ユカ」という土間より一段高くなった生活空間が基本モジュールとなり、ここに直行するマトリクスが入ります。それが、「オモテ」と「ウラ」となる。「ウラ」と「ユカ」が交差するエリアの最奧に、「ナンド」が置かれるのです。一般農家の間取りは、ほとんどがこのようになっています。

fig.30──日本の民家構造のマトリクス

今和次郎『日本の民家』をもとに中谷礼仁作成

では、民家の最も奥に設えられる「ナンド」とは、いったい何か。「ナンド」の性質は4つあります。

(1)大事なモノを収納する

(2)夫婦が寝る

(3)お産をする

(4)死をみとる

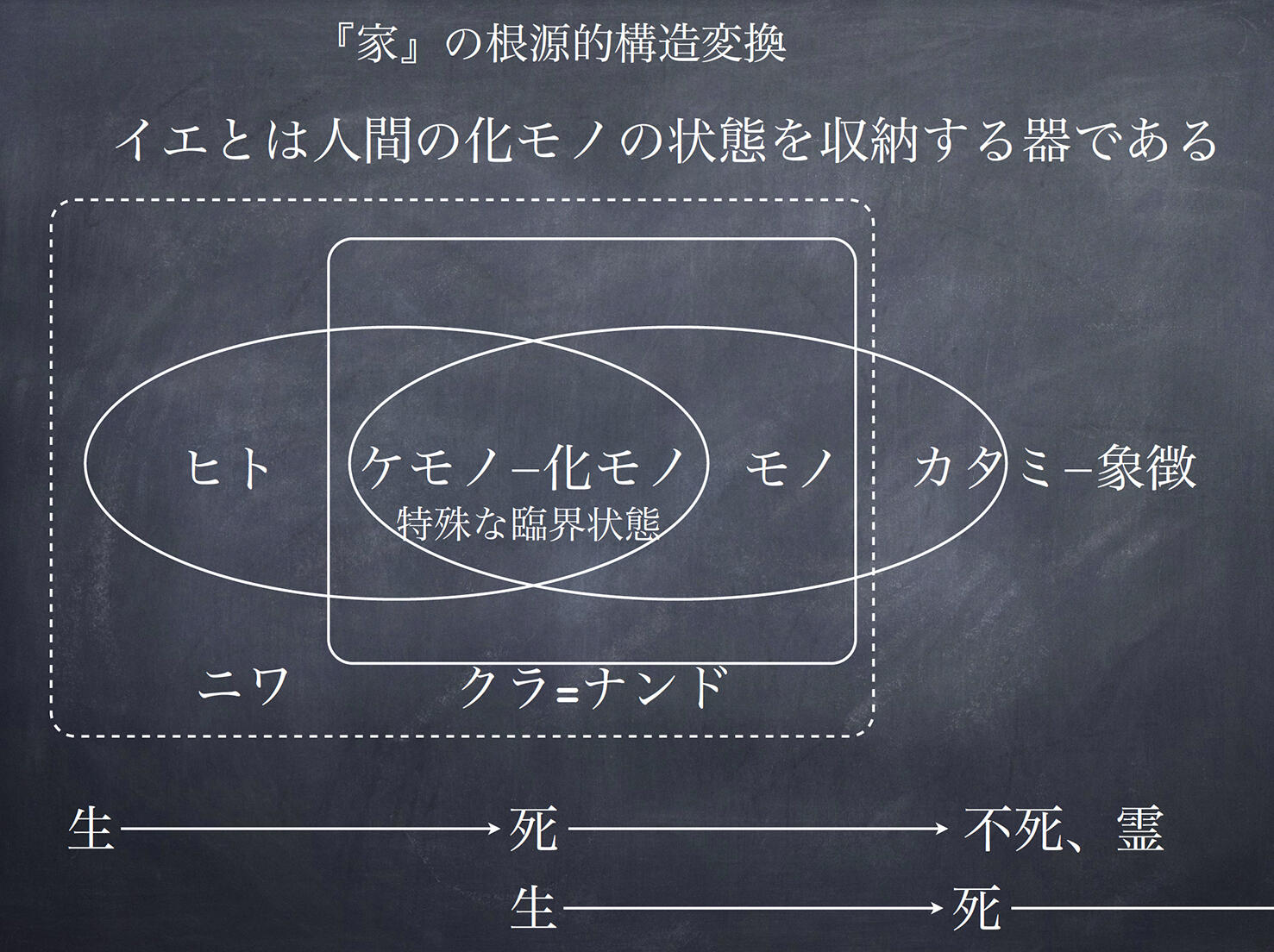

これらに共通するのは、人間が自分で統御できないモノ・行為の状態を示していることです。つまり「ナンド」とは人間がオブジェクト化する場所なのです。これをものに化けるという意味で「化モノ」と言っています。だからそんな時の人の状態は弱いですから守られなければいけない。そのために板張りの堅牢なつくりにする必要があるわけです。以上のことから、家、とくに納戸とは人間がモノになれる場所だと言うことができる。モノとなった人間を安全に保持することこそが家の役割ではないか、と考えたのです。言い換えれば、家とは、人の「ヒト─ケモノ─化モノ─モノ─カタミ」、そして最後に霊となるまでの生死のサイクルを促す空間構造を持っています[fig.31]。これを先ほど見たインドネシアの住宅構造に戻って当てはめても、まさに同じことが言えました[fig.32]。

fig.31──「家」の根源的構造変換

作成=中谷礼仁

fig.32──「民家」の根源的構造変換

作成=中谷礼仁

さて、かなり広い範囲で考えてきましたが、ここからは「ナンド」の機能のみに焦点を当てて考えてみます。「ナンド」は、表にいるヒトと裏にあるモノの間にある「化モノ空間」であることは先ほど指摘しました。生きること、生殖すること、そして死ぬことという、人間にとって大事な行為の場所です。そこにもういくつか重要な働きを加えるとすれば、創造活動をし、夢も見ることも、じつはここに属すのではないか、と私は読んでいます。例えば『鶴の恩返し』という昔話を思い出してください。そこでは、なぜか女が男に結婚を迫り、納戸で機を織ることになります。そして、機を織る最中は絶対に襖を開けるなと男に言ったにもかかわらず、その姿を見られてしまったために、女は鶴に戻って飛んでいってしまう。納戸における創造的行為とは夢に近いもので、日常的なコンテクストが入ってはいけない場所なのではないかと思うのです。

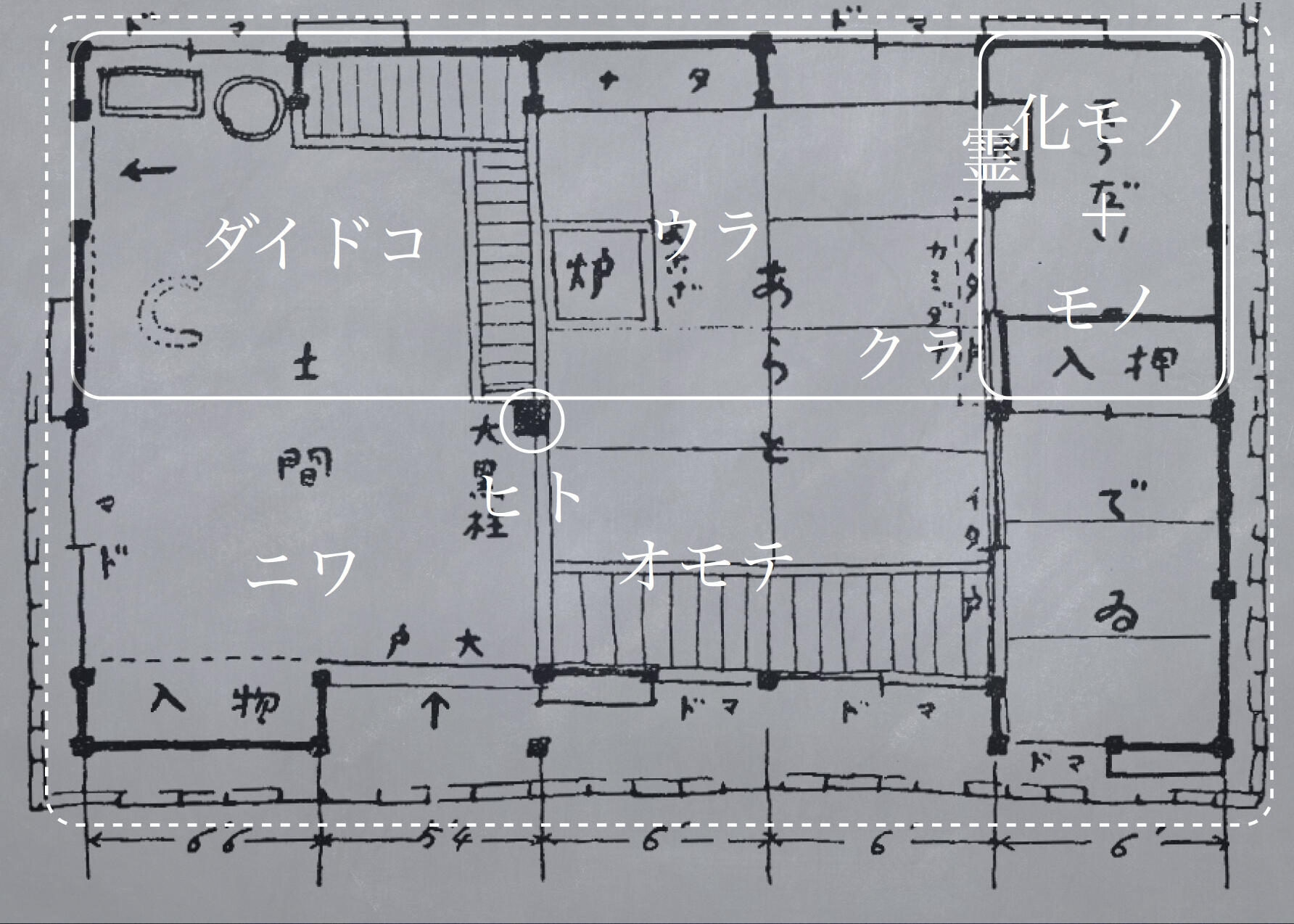

こうした観点をもって2007年に調査を行った伊豆大島の民家に立ち戻ってみると、たしかに納戸のところだけ板張りで非常に暗い。意識しなければ、納戸なんて暗いものだろうと当たり前に思っていたと思いますが、この佇まいと暗さが異質に見えてきます[fig.33]。家という空間において最も大切なのは大黒柱です[fig.34]。大黒柱は人身御供の象徴でもありますね。そして、その周囲に「ニワ」という境界ができる。そこがオモテとウラに展開され、その一番奥にはクラができ、そこにはケモノとモノ、霊がいるという、非常にきれいな構図を、伊豆大島の民家に見出すことができる。インドネシアの住宅では垂直に見受けられた構造が、日本の民家では、平面上にマトリクス構造で展開していたのです。

fig.33──伊豆大島の民家の納戸(写真中央)

撮影=中谷礼仁

fig.34──伊豆大島の民家の平面的マトリクス構造

今和次郎『日本の民家』をもとに中谷礼仁作成

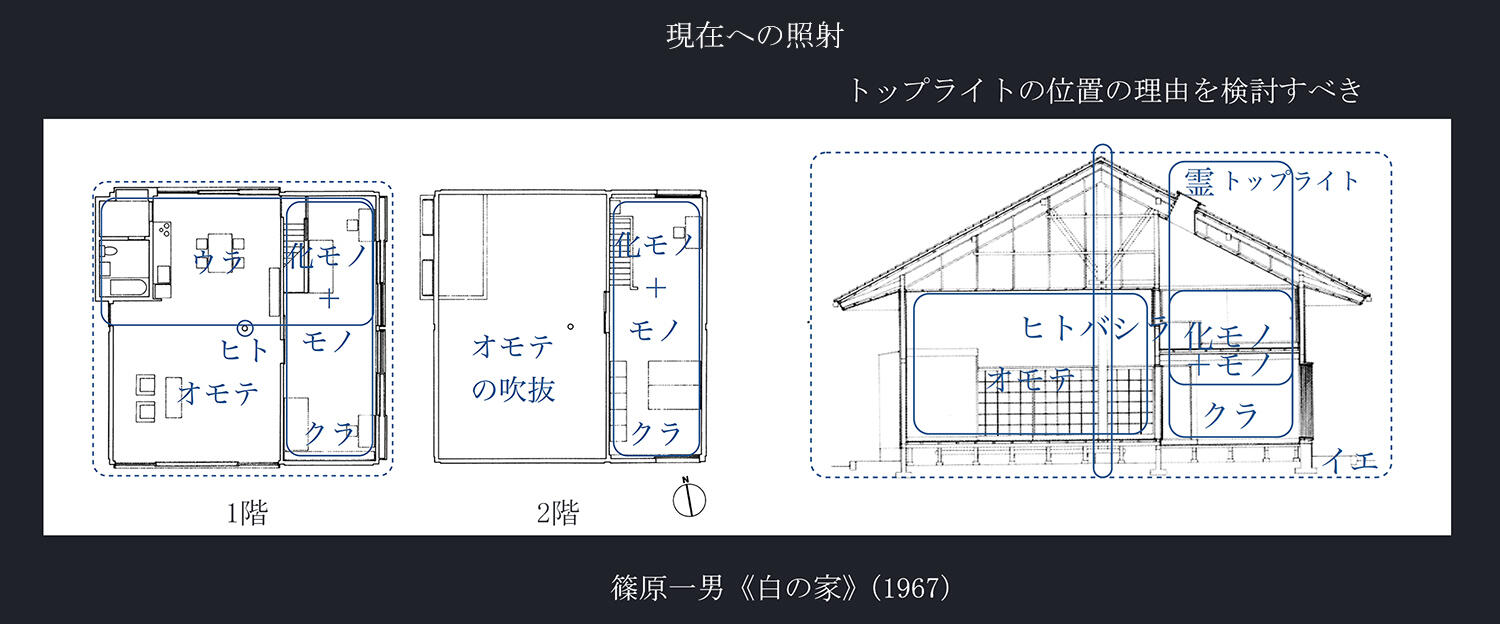

ここで篠原一男が設計した《白の家》(1966)を見てみましょう。篠原は近代住宅の建築家としてたいへん著名ですが、彼が《白の家》で「民家を見切った」という内容の発言をしています。それはどのような意味なのか、分析してみたいと思います。平面図を見てみると、これは非常に深みがあることがすぐにわかる。平面図、断面図ともに、まさに私が指摘した民家の構造を体現しているのでした[fig.35]。

fig.35──篠原一男《白の家》における民家の構造

今和次郎『日本の民家』をもとに中谷礼仁作成

最後に、さらに現代の住まいに触れて「化モノ論」を締めたいと思います。都築響一さんの『TOKYO STYLE』(京都書院、1997)には、いろいろな家というか一人暮らしの部屋が出てきます。よく見ると、この本は納戸部屋特集とも言えますね。人間が家の機能をすべて外に出した結果、最後に家には何が残ったかといえば、モノと自分が寝るところだったというわけです。単身者の賃貸住宅、つまり極限まで面積を切り詰めた家はナンドだけが残った。『TOKYO STYLE』はそうしたものがしっかりと捉えていたわけです。以上が、「化モノ論」でした。

死を受け入れ、人間論に組み込む

須崎

おもしろいですね。ワンルーム=納戸という同一性が見られるのは、なるほどと膝を打ちました。以前どこかで聞いたのですが、団地の使い方調査の結果がとても面白かったのです。これは単身者ではなく家族世帯向けの調査だったと思いますが、「団地のキッチンをどれくらい使うか?」という質問に対し、半数前後が「使用しない」と答えたそうで、私は非常に驚きました。つまり、生きることと住まいに機能として求めるものの間に、(現代の社会的な変化を経て)大きなギャップが生まれてきているのだなと感じたのです。そこで、「これからの社会、これからの住まい」を考えるにあたって拠り所になるのは、納戸も含めた人間の根源的な部分や、身体性にもう一度立ち戻ることと、その対極である、社会との関連を考えることだと思っています。

中谷

須崎さんの今のお話を聞いて、そこにもうひとつ考えるべき重要な位相を考えたいと思います。学校教育的に考えると、「個人的・生物的なもの」対「社会」という対立構造になりがちです。しかし、シェーカー教徒たちやインドネシアの住宅の例を見てみると、それらは、基本的に生物的なものから神霊的なものが一貫して繋がっていくような思考、あるいは構造を有している。本来、この連関性のデザインこそが人類やその営みのベースなのではないでしょうか。霊という問題を入れて考えなければ、その射程は著しく矮小化されてしまいます。だから、私は付け加えて霊的な問題を論じたいと思うのです。

現在の世の中は、明らかに健常者、つまり死を前提としていない状態を主体として考える社会になっています。ですから、どうやって死ぬか、死後はどのように埋葬すべきかという問題が語られていかなければ、まさしく「すばらしい新世界」になってしまう。死について表立って語ることは、まだまだ受け入れ難いのかもしれません。しかし、それを人間論として加えておくべきだと思います。死がなければロボットと変わらないし、社会構成物のひとつに成り下がってしまいます。それだけ死という問題は人間にとって大きい。実際に、死とは仕事(Work)に対して非常な重要な意味を持つのです。同じ例を用いれば、ジミ・ヘンドリックスはいつか死んでしまうし、そのプレイが見られるのは永久ではない。人間の有限性を感じるからこそ、記録が生まれたわけだし、それが誰かの活動(Action)にもつながっていく。そう考えれば、誰しもが向き合える問題ではないでしょうか。ある物事がいつか終わると思ったときに、それが創作行為につながる。何か事件やすばらしい出来事があった際に、それをどのように記録するかと考え、動いてしまうのは、きっと人間のひとつの特質なのだと思うのです。そうでなければ、私もこんな本を書いていないでしょう。それくらい、「死」とは人間の創作に大きな影響を与えるものだし、そのように捉えたうえで、今後の社会や共同体は考えられるべきだと思います。記録と死の問題もまた新たに考えてみたいテーマですね。

須崎

例えば、レヴィ=ストロース(1908-2009。文化人類学者。「構造主義」を主唱。著書に『親族の基本構造』『悲しき熱帯』『構造人類学』『野生の思考』など)は著書『悲しき熱帯 I』(川田順造訳、中央公論社、2001/原著=1955)で自身の民族学研究の視座として「マルクス主義」「精神分析」「地質学」との関係性が重要であることに触れていますが、中谷さんの思考も同じ世界観から生まれているように思いました。

中谷

レヴィ=ストロースがそんなことを言っているなんて、初めて知りました。私が言っていることはすべて彼が言っていたかもしれませんね。

須崎

レヴィ=ストロースとは異なり、中谷さんは建築史や具体的な生活のデザインとして、このような観点も包含して検討されていることが、ことのほか意義深いのではないかと思われます。

中谷

やはりかたちの話を含めて論じたのが、建築有形史、ひいては『未来のコミューン』の特性だと思っています。

須崎

そのあたりで、「かたちとコンテクストの境界線が再定義できる」はずですね。

中谷

そういうことをより実践的にやることがプロパーに求められるし、デザイナーはそれをやっていかねければならないと思います。

須崎

最後に、中谷さんの今後の展望をお聞かせください。

中谷

「かたち三部作」という理論ができたので、ここからは実践をレポートしたいと考えています。どこに住むか、どう生きるかを考え直すというのは、一見非常に個人的な試みですが、それは同時に必ず社会的な意味をも持っていると思います。

須崎

今後の活動もたいへん楽しみです。今日はどうもありがとうございました。

[2020年9月3日、Zoomにて収録]

須崎文代(すざき・ふみよ)

神奈川大学工学部建築学科特別助教(2022年4月建築学部開設予定)。神奈川大学日本常民文化研究所所員。日欧政府国費留学(フランス、ポルトガル)、日本学術振興会特別研究員(DC1)、米田吉盛教育奨学金大学院給費生、非文字資料研究センター・フランス国立高等研究院(CRCAO/EPHE+College de France+UPD)派遣研究員を経て、同大学院工学研究科建築学専攻博士後期課程修了、博士(工学)。日本生活学会第1回博士論文賞。専門は近代住宅・建築史、生活史。

「便所の歴史・民俗に関する総合的研究」http://jominken.kanagawa-u.ac.jp/research/toilet/

「渡辺甚吉邸サポーターズ」https://jinkichihouse.wordpress.com/

中谷礼仁(なかたに・のりひと)

1965年生まれ。建築史、歴史工学(アーキオロジー)、生環境構築史(Habitat Building History)。早稲田大学創造理工学部建築学科教授。著書=『セヴェラルネス+──事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2011)、『動く大地、住まいのかたち──プレート境界を旅する』(岩波書店、2017)、『時のかたち──事物の歴史をめぐって』(鹿島出版会、2018)、『未来のコミューン』(インスクリプト、2019)。共著=『近世建築論集』(アセテート、2006)、『今和次郎「日本の民家」再訪』(平凡社、2012)ほか。共訳=G・クブラー『時のかたち──事物の歴史をめぐって』(鹿島出版会、2018)ほか。

「千年村プロジェクト」http://mille-vill.org/

「生環境構築史」http://hbh.center/webconference/

「早稲田大学 中谷礼仁建築史研究室」http://www.nakatani-seminar.org/

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年10月28日