インタビュー 2

未知の家、未来のコミューン──社会と共同体の死と生

中谷礼仁(早稲田大学建築学科教授) 聞き手:須崎文代(神奈川大学工学部建築学科助教)

中谷礼仁氏

須崎文代氏

須崎文代

本日のゲストは中谷礼仁先生です。中谷先生は、一貫した鋭い切り口で、建築史の通説に一石と言わず二石、三石を投じる論客として知られています。近年では、『今和次郎「日本の民家」再訪』(共著、平凡社、2012)や『動く大地、住まいのかたち──プレート境界を旅する』(岩波書店、2017)、『未来のコミューン──家、家族、共存のかたち』(インスクリプト、2019)[fig.1]といった、人間の営みや、家をかたちづくるコンテクストから家の原理を読み解いた著作を発表されています。『未来のコミューン』は、2020年日本建築学会著作賞を受賞されました。

中谷礼仁先生の研究対象は非常に多岐に亘っていらっしゃいますが、まずはじめに、そもそも近年「家」を研究されるようになったきっかけや狙いなどからお聞かせください。

fig.1──中谷礼仁『未来のコミューン』

中谷礼仁

今日はよろしくお願いします。まず、私が広範囲の事物を研究対象にするのは、広範のみならず具体的な事象を拾いあげることで、自分の頭のなかにある地図を広くする目的があります。これによって、事象の持つ意味が独自に展開していくわけです。この方法は平面だけにとどまらず、垂直的な関係性にもあて嵌めることができます。つまり理念や思想を扱う上部構造と物質自体に近づくような下部構造との連関においても同様です。だいたい私たちが常日頃社会的に扱っているのは蒸留された上部構造です。一方、問題の発生源そのもののような下部構造にはあまり触れられません。「家」とは、じつはそんな下部構造に多く属した領域だと思います。また後で触れますが、住宅とは人間における「抑圧された生きもの性」が集う場所なのです。人間が同時に生きものでもあるにもかかわらず、それが主役となったテーマは、社会において語られることはほとんどありません。むしろ十分意識的に忌避されます。私はこうした特性を無視することそのものに興味を持ちました。それで家の問題と向き合うことにしたのです。

須崎

なるほど、人間社会の下部構造との関連性から「抑圧された生きもの性」を見出されている点は、民俗・民族学や哲学をも包含する視座ですね。例えば、震災や現在のコロナ禍のような危機に面した際、多くの人が家や住まいへ立ち戻ると思います。中谷先生が家というテーマに着目された背景は、今日お話を伺うまでは、阪神大震災や、関東大震災を転機に活躍した今和次郎の研究、そして東日本大震災などがきっかけとなったのかと思っていました。

中谷

ええ、そうした経験も大きいと思います。国破れて山河あり、そして小屋が残っていた。90年前以上に今和次郎(1888-1973。民家、住居、生活、家政、服装などの研究を続けた。考現学の創始者)が描いたバラックが10年前の再訪時点で数件残っていた事実は、私に希望を見出させました。

さて家における「抑圧された生きもの性」について、もう少し詳しく話しましょう。例えば、いくら自宅から参加しているとしても、誰かがオンライン会議中に暑いからと言って、突然シャツを脱ぎ始めたら驚きますよね。家では自然に行うことでも、会議中だとそれが不自然に感じられる理由は、生きものとしての行為が調整、抑圧されているからなのです。このように、パブリックな場所で禁じられた人間における生きものとしての行為があり、それが家という場所に抑圧的に留め置かれたと考えると、非常に面白い。反対に言えば、家という隔離空間がなければ、きれいな社会は成立していないはずなのです。家とは社会を成立させるために設けられた、対照的な場所だった。『未来のコミューン』に通底しているのが、こうした問題意識です。

須崎

『未来のコミューン』では、人類史とさえ呼べるような視点から人間の営みが語られています。ただ、内容が非常に複雑、難解なので、今日は中谷先生からレクチャーをしていただきたいという聲があがり、インタビューの機会をいただきました。本日の第1部では、『未来のコミューン』の概要を教えていただきます。そして第2部では、特に住宅と関連する『未来のコミューン』第1章の「化モノ論」の詳細をうかがいます。また、そうした既存の枠組を超えた著述に至る経緯などもお聞かせいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

これまでの仕事──「かたち三部作」

中谷

最初に、私の過去の仕事についてお話しさせていただきます。一言で表せば、私は建築の「有形史」を研究してきました。当然ですが、建築は「かたち」がなければ成立しません。つまり、建築論とは、建築のかたちを扱っているはずです。そしてそのかたちの変遷を歴史的に捉える学問が建築史です。したがって、建築史の本質を強調すれば、それは建築有形史であると言えるのではないでしょうか。

さて、そんなかたち=有形としての建築を支えているのが「大地」です。建築有形史の下部構造には、大地、つまり地球という物理があります。まず大地がかたちを規定します。そしてかたちは私たちの生活を規定します。私たちの生活とは、つきるところ社会、共同体のことです。よって大地・かたち・共同体はそれぞれを規定しつつ、深い連関を持っています。この連鎖を描こうとしたのが、私が「かたち三部作」と自称して、結局20年以上かけてようやく書き上げたシリーズです。

主要である「かたち」は、建築史研究者としての私の根幹をなす対象部分です。それは著書『セヴェラルネス+──事物連鎖と都市・建築・人間』(鹿島出版会、2005、2011増補)[fig.2]や、ジョージ・クブラー(1912-96。アメリカの美術史家、考古学者)の『時のかたち──事物の歴史をめぐって』(共訳、鹿島出版会、2018/原著=1962)[fig.3]の翻訳を通して描いてきました。この作業に取り組みはじめた当時は、自分の仕事を三部作として構想していたわけではありませんでした。しかし、2011年の東日本大震災を機に、第二部「大地」、第三部「共同体」を書く必要が生まれました。かたちとしての建築は、大地の自律的な動き──それを人は震災というのですが──よってまさに揺るがされ、その存在基盤を危うくしました。建築を支えるものとは何か、という問いが自然と湧き上がってきたし、と同時にあの震災では、壊れかけた共同体をいかに治癒し、持続させるかという問題に多くの人が直面しました。その結果、建築の位置付けの捉え直しから始まり、大地と建築の関係、さらに形としての建築が共同体形成に寄与する力を書く必要が生じたわけです。

figs.2-4──左から、中谷礼仁『セヴェラルネス+』、ジョージ・クブラー『時のかたち』、中谷礼仁『動く大地、住まいのかたち』

第二部「大地」の成果となったのが『動く大地、住まいのかたち』(2017)です[fig.4]。ユーラシアプレートとほかのプレートが接するプレート境界地帯におもむき、そこでの居住環境のあり方をレポートしました。インドネシアから、インド、イラン、地中海を抜けてアフリカに到達する旅行記でもありますが、そのなかで動く大地と建築のかたちの密接な関係を、体系的に論じました。これから建築を志す高校生に読んでもらいたいと思って書きました。

そして第三部の主人公は「家」、それは人間の生存と社会を調停するかたちなのですが、その成立過程を超・歴史的に検討してみたのが『未来のコミューン』です。なぜ家は存在するかの種明かしから始まり、建築にとどまらず、人類史的な側面、SFを用いた近代建築および近代都市計画の未来、そして生きるための家の可能性を考えるために、通常、病理と言われる状態に置かれた人々が試みた可能的な動きについて再検討をしました。

幅広い研究対象が登場します。民俗学者の柳田國男(1875-1962。日本民俗学の創始者。著者に『遠野物語』『蝸牛考』など)、考現学者の今和次郎や建築家のアドルフ・ロース(1870-1933。チェコ、オーストリアの建築家。「装飾は犯罪」とするモダニズム建築を提唱した)が検討した人と建築の関係、精神医学者のR・D・レイン(1927-89。精神医学者、思想家。反精神医学運動を主導した。著者に『ひき裂かれた自己』『狂気と家族』など)、小説家・思想家のオルダス・ハクスリー(1894-1963。作家、神秘主義研究。著書に『ルーダンの悪魔』『知覚の扉』など)、アメリカの原理宗教団体シェーカーズ(シェーカー教)、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』にも登場してきたカルト集団、チャールズ・マンソン・(1934-2017。カルト指導者。シャロン・テート事件、テート・ラ・ビアンカ事件などを起こした)ファミリーらによる実験的住居……。こうした、多様な人々の共生の動きを扱いながら、その中にあるはずの「家」の普遍について論じていきました。

その結果、あとがきにも書きましたが「生きることとデザインをすること」のつながり、より正確にいうと、「生きることを続けようとすることと、身の回りのかたちを調整し、そこに適当な役割や意味を与えようとすること」をリアルに明らかにすることができたと思います。そしてその最もみじかな人類の成果が、「人間を守る器としての家」(『未来のコミューン』p.300)ということでした。また、加えて重要なのは、家、社会がそれぞれに含む要素の境界は注意深く再定義しうることでした。家のしきいをほぐし、新たな境界線を見いだし、再び集合すること。これが未知の家、そして未来のコミューン」です。家と社会の間には奥深い断絶が横たわっています。その変更可能性を示唆することができたのは、私にとっても非常に嬉しいことでした。

第一部

『未来のコミューン』で論じたこと

中谷

今日は、「これからの社会、これからの住まい」というテーマを鑑み、『未来のコミューン』の第二部「近代家族」から、シェーカー教についての考察を中心にした「家」をめぐる結論部分を紹介したいと思います。

最初に、共同体の条件とは何かを考えてみましょう。まず、共同体とは有限集合です。だから必ず、成員と非成員が存在します。また、(1)共同体が存続するには、成員が生存可能でなければなりません。それと同時に、共同体の再生産も必要です。出産したり、外部から新しい成員を受け入れたりすることも必要不可欠です。次に、(2)共同体の成員は、外部との関わりの中で経済的交換活動を行います。そして、(3)共同体は自分たちを集合として峻別させるための独自の目的や性格を持っています。これらが、共同体の存在およびその存続上の基本的条件になります。

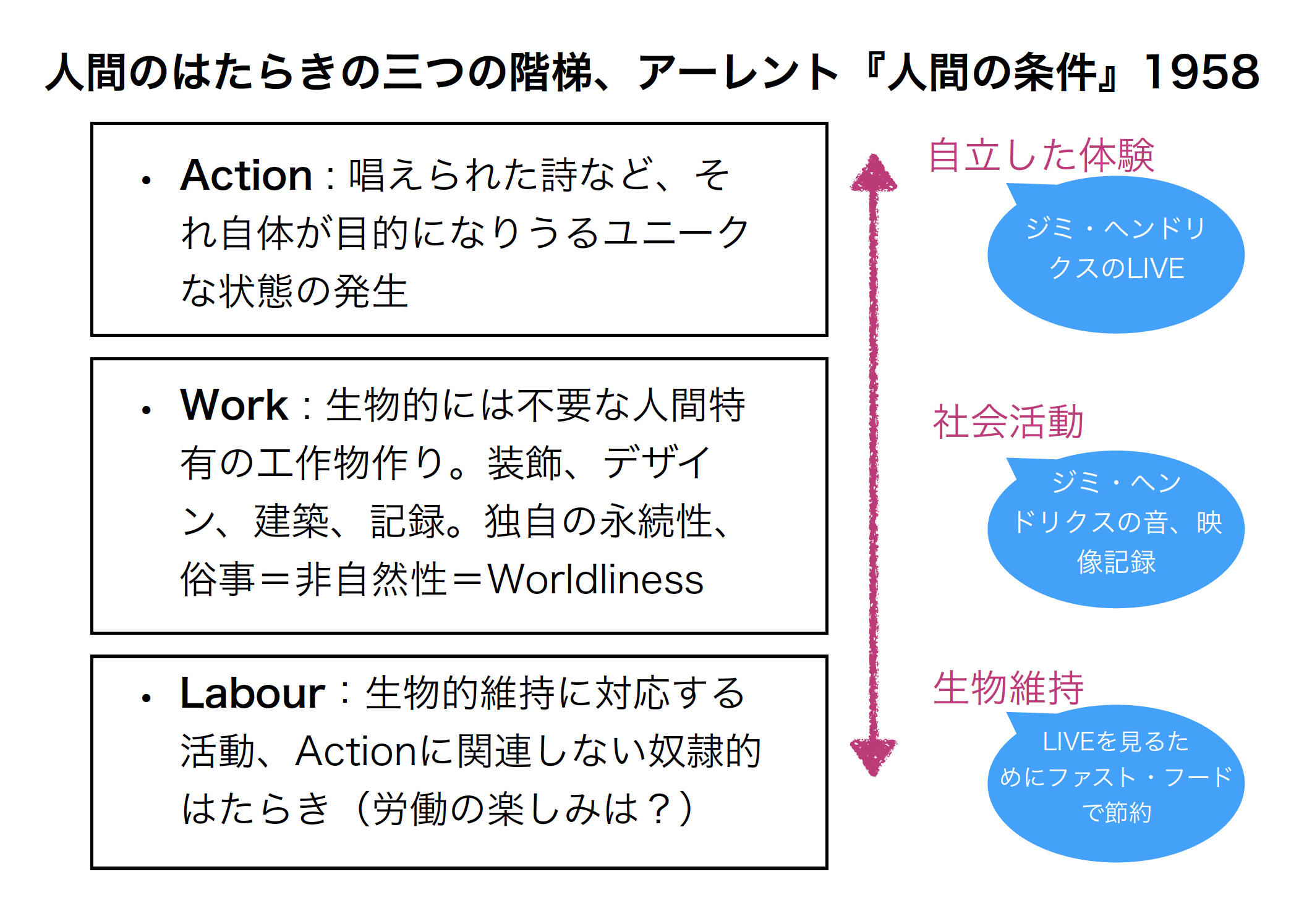

哲学者のハンナ・アーレント(1906-75。哲学者。著書に『全体主義の起源』『人間の条件』『暗い時代の人々』『暴力について』など)は、著書『人間の条件』(1958)において、すでにこの3つの活動特性を定義しています[fig.5]。アーレントは、人間の活動を(1)労働(Labour)、(2)仕事(Work)、(3)活動(Action)という3つの段階に大きく分類しました。労働(Labour)とは、単なる摂食のような、肉体の生物的維持に対応する活動です((1)に相当)。その上位に置かれているのが仕事(Work)ですが、これが非常に興味深い。生物学的には不要な、人間特有の工作物づくりを指します。ほかの生物は、基本的にものづくりをしませんから、人間が大切に思っている、創作、デザイン、装飾、記録という行為は、非常に人間的な行為です((2)に相当)。これをアーレントは、Worldlinessと呼んでいます。世界性と訳されていて何かとても良い意味のようですが、人間特有の俗事という側面で考えた方がいいかもしれません。そして、より高次の段階が活動(Action)です((3)に相当)。ふと口をついてこぼれた歌や、唱えられた詩といった、それ自体が目的となるような状態の発生のことです。要はものごとの芸術的段階ですね。

fig.5──ハンナ・アーレント『人間の条件』における3つの活動特性

作成=中谷礼仁

次に、これらの階梯を前提として、人間の宗教的共同体は何を目指そうとしたか。それは一言でいえば「労働(Labour)を揚棄し、その多くを活動(Action)に転換しようとしてきた」と表現できます。つまり、誰かを働かせたり、強要して子どもを産ませたりするような労働的生産形態をやめて、みんなが生きていること自体が目的であるような世界を目指そうとするのが、宗教的な基本原理だと言えます。

そのように考えると、先の共同体がもつ原理的桎梏と、キリスト教の主たる教えである原罪が、非常に酷似していることがわかります。キリスト教における原罪、つまりアダムとイブが禁断の果実を食してしまったことで、人間には、産みの苦しみ、恥じらい、そして自由意志が生まれました。その結果彼らは楽園を放擲されるのですが、産みの苦しみはLabourに該当し、恥じらいは、装飾的な社会性をうむ俗事という意味でworkに、そして自由意志はactionにほぼそのまま適用されます。そして、近代主義を標榜する新しき家族は、これらを克服しようとしてきた存在であったことが見て取れます。まずは自由意志。これはつがい(=一夫一妻制)からの脱却として現れます。次は恥じらいの克服です。「自分には隠すものなど何もない」という、透明性ですね。最近のガラスを多用した都市住宅にその倒錯が典型的に現れています。そして最後に労働的生産、つまり労働者からの脱却です。家における労働的空間(例えば日本の民家では土間は労働空間でもありました)の廃止ですね。

こうした近代主義的家族の目標を最も体現した建築物が、ミース・ファン・デル・ローエ《ファンズワース邸》(1951)[fig.6]でしょう。この住宅作品では、先の原罪のすべてを克服したかのように見えるのです。まず独身女性のために作られた家であり、ガラス張りで透明性を高くし、そして人間の生きもの的側面をサポートするユーティリティはコアに収納されて、外からは見ることができません。ミースの目指した近代建築像には、生きものとしての人間を捨象したい強い欲求がみて取れます。

fig.6──ミース・ファン・デル・ローエ《ファンズワース邸》

出典=「ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ」『Wikipedia 日本語版』

URL=https://ja.wikipedia.org/wiki/ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(最終アクセス:2020年10月28日)

それでは、近代以降のさまざまな共同体はどのように彼ら自身をデザインしたか。これがじつにさまざまで面白いのです。例えば、作家オルダス・ハクスリーが描いた小説『すばらしい新世界』(1932)[fig.7]の舞台となったディストピアです。彼が描く未来は数百年後ですが、ここでは軋轢なき全体主義が巧妙に達成されています。まあ、ソーマという一種の麻薬が最後の救いなのですが。あるいは社会主義を標榜したフリードリヒ・エンゲルス(1820-95。社会思想家。『共産党宣言』『ドイツ・イデオロギー』[ともにマルクスとの共著]『反デューリング論』『空想より科学へ』『家族・私有財産・国家の起源』など)の家族史観は、資本主義における一夫一妻制の揚棄を目標としています。では労働者の家からどうやって人間を解放するか。ここでもその最後の手段となる子供の共有制度はほとんどSFの世界に近くなります。アメリカの18世紀から20世紀にかけて活動した原理的新興キリスト教団体であるシェーカー教や、イギリスでは1960年代末期にR・D・レインが創設したグループ・ホームであるキングズレイ・ホールや、同年代のカルト指導者によるチャールズ・マンソンと彼のファミリーといった、特異な閉鎖的なコミュニティについても検討していきました。

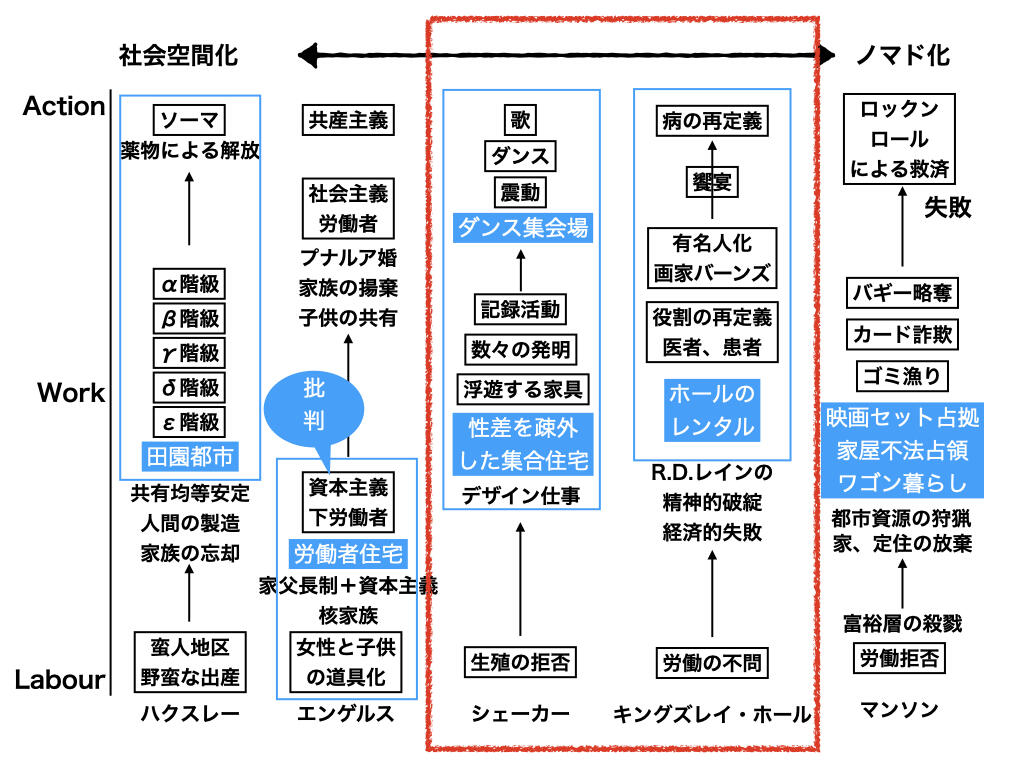

このなかで、私が特に希望ある対象として興味を持ったのが、シェーカー教と、最終的には失敗に終わったキングズレイ・ホールでの実践でした[fig.8]。

fig.7──オルダス・ハクスリー『すばらしい新世界』

fig.8──オルダス・ハクスリー、フリードリヒ・エンゲルス、シェーカー教、R・D・レインが創設したキングズレイ・ホール、チャールズ・マンソン・ファミリーの特異な閉鎖的なコミュニティのあり方

作成=中谷礼仁

近代主義は、近代の問題を解決しようとしたものではない

須崎

「抑圧された生きもの性」としての家には、アーレントの定義する人間の意味的階梯に応じた拘束からの解放のかたちが読み取れるということですね。たいへん興味深いです。たとえば、個別の共同体の具体例に注目してみたいと思います。図8の横軸は、左がより大規模で社会的な空間的枠組み、右がより小規模で私的な空間的枠組みですね。その中間にシェーカーがある。一方で、シェーカーの建築的な空間やデザインとはどのようなものなのでしょうか。

中谷

私は「かたち」をきちんとデザインしようとした、具体的な生産性を有しているという点で、シェーカーの人々に対して好意的なのです。極端に言えば、シェーカーの教義は人間なんて滅びればいいと考えています。しかし生身から滅びるには具体的なデザイン操作が必要になってきます。そこから集団生活のあり方から家具の脚といった細部に至るまでを、「解脱」のためにデザインしました。その工夫は驚くべきもので、モダンデザインの発祥の一つがシェーカーであるという指摘は大きく賛同するところです。このような側面も興味深く、引き続き研究をしています。

須崎

ヨーロッパ社会におけるキリスト教の原罪と、それを克服しようとする取り組みの蓄積が、住居建築における計画、あるいは椅子や日用品の構造と細部のデザインに表れているというご指摘も、徹底した生活思想のふるまいの体現として興味深く拝見いたしました。たしかに《ファンズワース邸》は床を浮かせて大地との接触を最小限に抑え、かつキッチンやトイレ、浴室といった生物的機能に関する設備を見せないようにしていますね。原罪の克服はもちろん、それ以上に、人間をより理性的な生活空間に基づく生き物だと考えようとしたのではないか、と思いました。

そうした意図の究極の表現が、ハクスリーの描いたユートピア(ディストピア)でしょうか。労働や出産など、生命が人間に押しつける苦しみ、つまりアーレントのいうところの労働(Labour)を、かなり理性的・科学的に解決・克服しようとした結果できあがる世界が、ハクスリーの『すばらしい新世界』(1932)だと私は考えております。

中谷

ハクスリーが描いた新世界で重要な点は、人間が試験管のなかで製造管理されているということです。知的階級から労働階級まで、あらかじめ階層が異なった人間が出荷されるため、そこでは妬みや嫉み、差別も原理上消えています。皆自分の階級が一番いいと思って暮らしているのです。社会を安定させるために、産めよ増やせよではなく、人間を科学的に製造すればいいという世界です。小説の中では、女性がお腹を痛めて出産することは、汚らわしく忌むべき行為だとさえされています。

くわえて興味深いのは、ハクスリーが、人間の生殖機能以外の生物的機能もすべてデザインしているところです。物語では、この新世界を統べる総統の一人が登場します。ところが、彼はまったく独裁者らしくない。「蛮人地区」という、いまだ母体からの出産を行う人々を収容した地域に住んでいた男が、あるきっかけで「すばらしい新世界」に入ってきて総統と出会います。その時、総統は男にこのように話します。「今では戦争などというものはない。人がだれかをあまり愛しすぎないように最大の注意が払われている。いずれに忠誠を尽くすべきかなどということは起らない。人は為さねばならぬことをせずにいられないように条件づけられている。そして為さねばならぬことは概して愉しいことであり、たいていの自然の衝動を自由に発揮することが許されているので、じっさい抵抗すべき誘惑など少しもない。そしてまたもし何か不幸な偶然からたまたま不愉快なことでも起こったところで、そのときには、いつもちゃんとソーマ〔引用者注:人間の感情がたまに呼び起こす、心配や羞恥心、不快感を抑えるために新世界で配給されている合法的ドラッグのこと〕というものがあって人に事実から逃避させてくれる。(…中略…)涙を交えぬキリスト教──ソーマはまさにそれなんだよ」と(『すばらしい新世界』[松村達雄訳、講談社文庫、1974]pp.275-276)。本当によく練られた小説だと思います。私は住むなら蛮人地区に住みたいですね。

須崎

出産、月経あるいは労働の一部は「穢れ」として伝統社会のなかで忌避された歴史があります。現在でもそうした慣習が強く残り、月経時に過ごす小屋がいまでも使われている地域もありますね。私は住まいにまつわる衛生論を研究しているのですが、『すばらしい新世界』を読んでいると、社会を構成しようとする原理が衛生的な問題にあるように思われてなりません。「科学的」あるいは「合理的」であることを第一義とする時代性の反映──あるいは技術決定論のような視座に通底するものとも思われるのです。衛生=新しい時代のものなのだ、というような考えが通底しているように感じるのです。その対極にあるのが、例えばインディアンの世界など、より土着的な生活様式を採っているものです。シェーカー共同体における大地の捉え方も、自身が生物として生来有する「穢れ」から脱却しようとするふるまいでしょうか。土から離れようとする衛生感や、生殖の考え方、構築した共産的システム、あるいは精神をコントロールする方法といった、さまざまな部分で『すばらしい新世界』とかなり共通点があると思いました。シェーカーもハクスリーも、イギリスからアメリカへと渡った人たちです。いずれもが、イギリスにおいて、近代という時代が直面した産業や都市の問題を克服するための方法だったのかもしれない、と思いました。

中谷

まさにシェーカーズは、イギリスで最も発達した、つまり最も労働者の生活環境が悲惨だったマンチェスターで発足し、新天地を求めてアメリカに渡った集団です。さらにひとつ指摘しておくと、近代都市計画や近代主義建築は、近代の問題を解決しようとしたものではない、ということです。これは大事なことです。近代都市計画も近代建築も、近代ではなく、そもそも人間の条件としての問題を克服しようとしたものであり、その克服性が近代性と呼ばれるもの自体であることです。ですからそれを捉え間違えると、近代は近代の問題のみに閉じてしまい、過去と接合ができません。しかし、ミースやロースの考えたことを検討するには、それ以前の根源的問題を知る必要があります。『未来のコミューン』は、まさにそのような視座で書きました。そのなかの最も重要なデザイン運動、有形運動のひとつが、シェーカー教なのでした。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年10月28日