インタビュー 3

『BRUTUS』と『Casa BRUTUS』が建築にもたらしたもの ──専門誌はどこへ向かう?

西田善太(『BRUTUS』編集長)浅子佳英(建築家、プリントアンドビルド)

浅子佳英氏(左)、西田善太氏(右)

90年代後半、『BRUTUS』の胎動

浅子佳英

本日は『BRUTUS』編集長で、『Casa BRUTUS』の副編集長もつとめられていた西田善太さんに、建築と雑誌の関係性についてお伺いしたいと思います。建築というジャンルにはさまざまな雑誌があります。それらは「専門誌」と分類されるもので、読者は設計者やゼネコンなどのプロであるという構図があります。

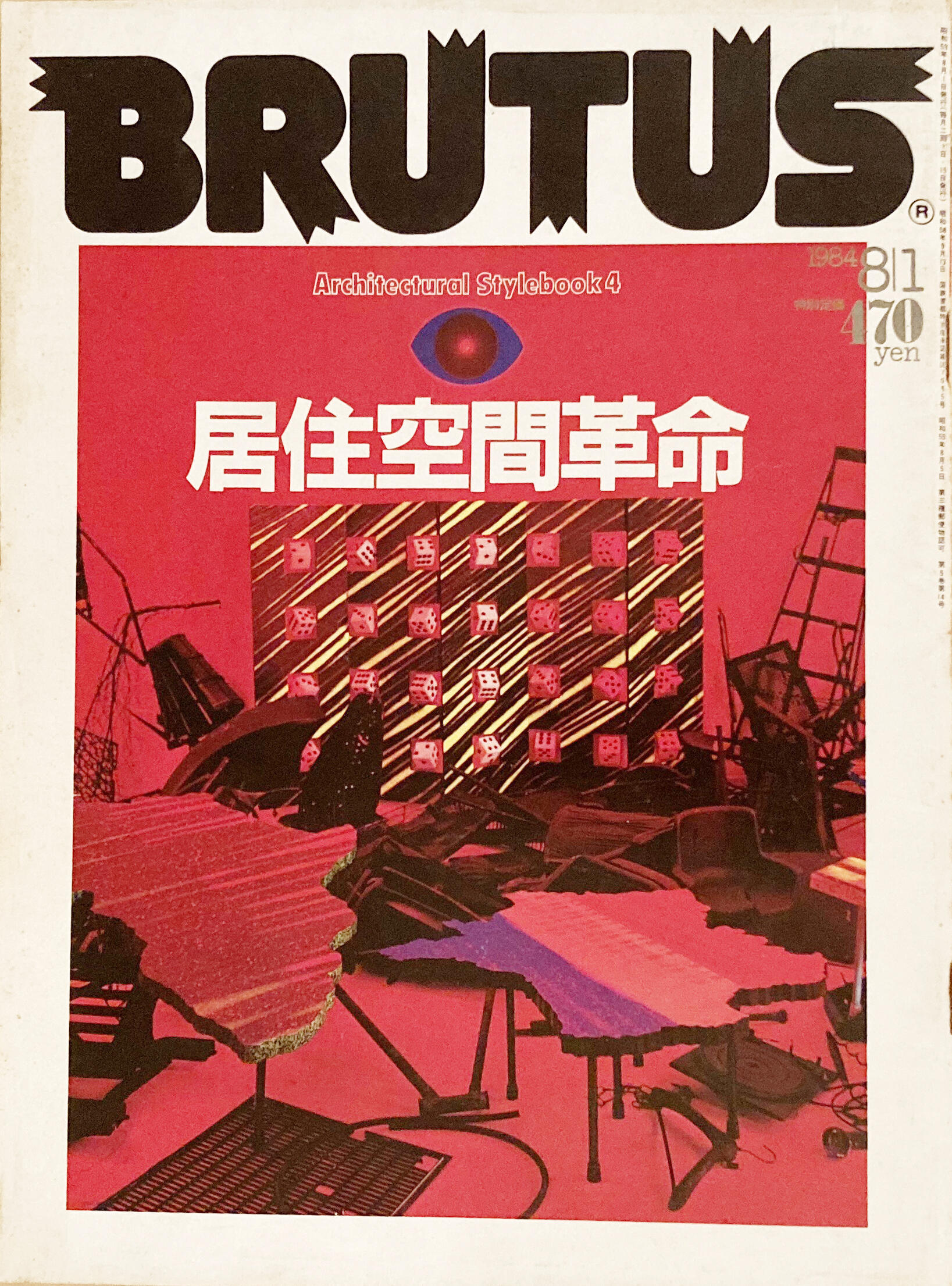

対して『BRUTUS』はカルチャー誌、専門誌に対して「一般誌」と呼ばれ、建築の専門知識がない人々が主な読者層です。にもかかわらず『BRUTUS』は映画や音楽、ファッション、アート、食と同列に建築を取り上げ、特集「居住空間学」(1982)、「居住空間革命」(1984)、をはじめ、1990年代後半には「イームズ/未来の家具」(1995)、「ハッピーなインテリア」(1996)、「グッドデザインは、もう要らない?」(1997)、「ペリアンを知っていますか?」(1998)などインテリアを切り口とした特集が組まれます。そして「東京23区に家を建てられますか?」(1999)、「安藤忠雄があなたの家を建ててくれます。」(2000)では、一気に現役建築家の特集が組まれ、いずれも大ヒットしました。これらは西田さんが担当された特集でもあり、その後『Casa BRUTUS』に移られてから、「安藤忠雄×旅」(2002)という斬新な企画も手がけられます。

僕は今年出版社を立ち上げたこともあり、今回のインタビューでは、「建築という専門的で閉じてしまいがちなものを、どうやって一般の人々に届けていくか。そして、それがいかに重要なことか」というお話しをお伺いできればと思っています。まずは西田さんと『BRUTUS』とのかかわりをお聞かせください。

西田善太

よろしくお願いします。前職は広告会社でコピーライターをやっていたのですが、雑誌がやりたくなって1991年に転職をし、マガジンハウスに入社しました。まずは『BRUTUS』編集部に配属され、モード誌『GINZA』(1997年創刊)編集部を経て、2000年からは『Casa BRUTUS』(1998年創刊)の月刊化に伴い同編集部に移りました。副編集長を経たのち『BRUTUS』に戻り、2007年12月から現在に至るまで編集長をつとめています。

浅子

14年間も『BRUTUS』の編集長をされているのですね。

西田

時代の変化のスピードが速すぎる分、まだまだやることがたくさんあると思っています。『BRUTUS』はご紹介に預かったように一般誌ですが、浅子さんが話題に挙げられた90年代は、馬場正尊さんが編集長をつとめていた『A』(1998〜2002)など、ハイカルチャーと建築を結びつけた面白い建築誌がありましたよね。ほか、『新建築』や『住宅特集』『a+u』『ja』などで建築の現在を知りました。

ともあれ、そのような状況に一般誌として乗り込んで行ったのが『BRUTUS』と『Casa BRUTUS』でした。なぜライフスタイル誌で建築を取り上げたかというと、僕らにとって、建築は大事な鉱脈のようなものだったんですね。1990年代と2000年代にやっていたことは、いまだに見直しても自信をもてるものです。

浅子

僕は95年に大学を卒業したのですが、ちょうど『BRUTUS』が建築をよく取り上げるようになった時期だったので、それこそ専門誌とともに夢中で読みふけりました。

たとえば特集「ハッピーなインテリア」(1996)では、当時はほぼ無名だったニューヨークの建築事務所LOT/EK(ローテク)が取り上げられていました。建築誌に先駆けて日本で初めて紹介したのは、この特集だったのではないでしょうか。このポップでアバンギャルドな表紙の中に、そんなコアな建築家が取り上げられているなんて思わないですよね。きちんと本人たちのインタビューも掲載されている。入口は入りやすいけれども、中身が非常に濃かった。またシャルロット・ペリアンも今でこそ周知されていますが、当時はインテリアや建築業界の人しか知らなかったんじゃないでしょうか。

西田

取材当時は存命で(1999年10月没)、パリのアパルトマンの自邸を取材していますね。ペリアンのキッチンには柳宗理デザインのカトラリーがあるんですよ。

「ハッピーなインテリア」(1996)

なぜ一般誌が建築を取り上げるようになったのか

浅子

なぜテーマとして建築を取り上げるようになったのでしょう。

西田

まず『BRUTUS』の発刊の経緯からお話ししましょうか。1976年に若者向けのファッション誌として『POPEYE』が創刊されましたが、チームの一部がもうすこし大人向けの雑誌をつくりたいと1980年に立ち上げたのが『BRUTUS』で、2020年で創刊40周年を迎えました。

僕が入る前の『BRUTUS』は、スノッブでハイコンテクストな大人のカルチャー誌で、例えばフランスの哲学者の食事をスノビッシュに取り上げたり、セックスにしても文学的な見地から論じる、といった風潮でした。

建築に関する特集は、「居住空間学」(1982)、「居住空間革命」(1984)などがあり、これは後に木村伊兵衛賞を受賞する写真家・編集者の都築響一さんが、当時まだ20代の頃に手がけたものです。視点はややインテリア寄りですね。けれども居住するっていうことはなんだろう、という問いを掘り下げる号でした。まだ日本では田の字型のプランや北側片廊下などのお決まりの設計しかなかった頃に、海外ではこんなに面白く大胆に住んでいるんだ、と見せたのはこの特集が初めてだったのではないでしょうか。

90年代になって『BRUTUS』の建築的な面に火をつけたのは、1997年の特集「有名建築家が作った集合住宅情報」だと思います。日経新聞でもデザイナーズマンションという言葉が生まれましたが、これまでの集合住宅のように画一的なプランがあるのではなく、自由な設計でファサードもかっこいいし、エレベーターを降りるとすぐに自分の部屋にアクセスできて人に会わずに暮らせたり、壁のなかが街のようになっていたり建物へのアプローチが印象的につくられていたり……。谷内田章夫さんや早川邦彦さんなどが手がけた集合住宅特集で、この「有名建築家が作った集合住宅情報」は大ヒットしました。ここで建築だけではなく「建築家」が題材となったのです。

「居住空間革命」(1984)

なぜこの頃にデザイナーズマンションが流行ったか。調べてみると東京の中野区に傑作が集中していたんです。おそらく、ちょうど世代的に代替わりと相続が頻繁に起こっていた時期で、土地を相続すると税金でもっていかれてしまう、かといって外階段のある2階建てのアパートではない個性的なものをつくりたい。ただ大手組織事務所に頼むまでのことでもなく……という理由で、独立した建築家が手がけるようになり、すこしずつ成功し始めていたのだと思います。成功例が生まれると、銀行がお金を貸してくれるようになるわけですね。こうした素地があって、建築家が手がける集合住宅が産業として成り立つようになったのだと思います。

浅子

なるほど、そういう社会的背景があったのですね。

西田

ですので僕らが特集したから、突然、東京に建築家による集合住宅が現れたのではなく、あくまで先行して“デザイナーズマンション”というジャンルがビジネスとして成功していたんですね。取り上げたくなるような物件も増え、2年間で2回、同趣旨の特集を組んでいます。

この特集のあと、連載「BRUTUS不動産」が始まり僕が担当することになりました。『BRUTUS』は隔週誌なので月に2件、実際に居住者がいるデザイナーズマンションを一部屋紹介するのですが、建築家と住まい手それぞれに話を聞いて、住み心地が生まれるプロセスをテキストに起こし、生活空間の写真を載せました。誌面としても、いわゆる専門誌の、人の気配のない竣工写真と建築家による解説文だけとは趣が大きく異なり、住んでいる空気感を伝えるものでした。この連載を通じて編集部は数多くの建築家と出会うことができ、その後の『Casa BRUTUS』の創刊へとつながっていきます。

ただ僕はすぐに『Casa BRUTUS』に携わったわけではなく、まず女性誌の『GINZA』編集部に異動して、また『BRUTUS』編集部に戻ることになりました。その時、「In & Exterior」というデザイン系の連載で建築を取り上げていたので、また建築の特集をやりたいと思って。それが1999年の「東京23区に家を建てられますか?」です。サブタイトルは「小さくてわがままな家」。もう集合住宅を特集するのはやめよう、と意見してつくった狭小住宅特集で、タイミングがよかったんでしょう、大ヒットしました。

浅子

これはインパクトがありましたね。内容はもちろん、企画の切り口が鮮烈で今でも印象に残っています。

「東京23区に家を建てられますか?」(2000)

西田

『新建築 住宅特集』など建築誌を手分けして調べあげて、面白さで分類していくところから始めました。撮影は僕が大好きな藤塚光政さんです。全面協力してくださったし、一般誌なのに僕らを面白がって、とても可愛がってくれた。特集の中では増沢洵の自邸の《最小限住宅》を復刻した《スミレアオイハウス》も取材しています。あと、「センセイじゃない建築家リスト」というものもつくったんですよ。いわゆる身構えてしまうような大先生ではない建築家。竣工まで2年近くやりとりをするんだから、その建築家がどんな人かを見せたくて、「飼ったことのある動物は?」という質問も含む15項目のアンケートをして建築家を紹介しました。「有名建築家が作った集合住宅情報」も「東京23区に家を建てられますか?」も、都心で、デザインされた空間で生活したい、という欲望を刺激する企画でしたね。

建築という手付かずの鉱脈

浅子

このあと『Casa BRUTUS』が月刊化されて異動されるんですね。

西田

『Casa BRUTUS』は衣食住+旅をテーマにした月刊のライフスタイル誌で、はじめは『BRUTUS』の増刊号として食や旅、ホテルなどを追いかけていたのですが、3号目で「北欧デザインが気になる。」(1999)と題した北欧特集を企画し、手応えを得ます。この時はアルヴァ・アアルトやハンス・J・ウェグナーなどの建築家・デザイナーについても掘り下げ、建築やデザインをメインの題材として取り上げてみてもよいのでは、と考えるようになります。

そして「誰にでもわかるル・コルビュジエ」(2000)をなかば冒険のつもりで出したところ、完売したんですね。凝りだすと止まらない編集部でしたので中身のクオリティは高かったものの、はたして読者がどう受け止めるか不安でしたが、予想以上に大ヒットしたのです。その時、建築デザインという分野を掘り下げても、読者が受け入れる土台ができていることに気づいたんですね。僕たちつくり手も読者である受け手も、建築を楽しむ素地ができあがっていたのです。

そこで建築は鉱脈だという手応えを得て、以降『Casa BRUTUS』では月刊化第1号で「バウハウスなんてこわくない。」(2000)を皮切りに、「桂離宮は400年前のモダン住宅でした。」(2000)などにはじまり、ケース・スタディ・ハウス、フランク・ロイド・ライト、ミース・ファン・デル・ローエ、ルイス・バラガンなど、建築を積極的に取り上げていきます。

浅子

バウハウスの特集の「こわくない」という謳い文句は、『Casa BRUTUS』っぽくていいですね。

「誰にでもわかるル・コルビュジエ」(2000)

西田

バウハウスって理論的だから、一見小難しそうに見えるじゃないですか。読み解いていけば、建築の理想のなかに今も彼らの影響が残っているよ、ということを伝える特集でした。ただその時、僕は『Casa BRUTUS』からいったん離れて、『BRUTUS』で「安藤忠雄があなたの家を建ててくれます。」という施主募集の特集をつくっていました。こういうことをやれるのが、良い悪いではなく、建築誌と一般誌の違いです。

きっかけは、「東京23区に家を建てられますか?」を見てくれた建築評論家の淵上正幸さんが、「西田さん、大物建築家だって家を建ててくれるんだよ。彼らだっていい家を建てたいんだ」という話をされて。だったら次に手がける住宅の施主を『BRUTUS』の誌面で募集しようと、まずは名だたる建築家に依頼をしたところ、最初に返事がきたのが安藤忠雄さんでした。「この話、面白いからやってみます」って。安藤さんはご自分の似顔絵のハンコをつくっていて、それを手紙に押されるんですね。で、その手紙を当時の編集長の斎藤和弘さんのデスクに置いたんです。「住宅特集やらせてほしい」と付箋をつけて。「西田これホント? じゃあ10月15日!」と言われてつくり出したのが、この号です。打ち合わせなしです。

「安藤忠雄があなたの家を建ててくれます。」(2000)

浅子

編集部の熱が伝わってくる、とても興奮する話ですね。じゃあ安藤さんがきっかけで……。

西田

特集のきっかけは安藤さんでした。安藤忠雄さんとは、僕が入る前から『BRUTUS』編集部ではお付き合いがあって、連載もしてもらっています(『安藤忠雄の都市彷徨』マガジンハウス、1992)。この号では、ほかに伊東豊雄さん、岸和郎さん、北山恒さん、玄・ベルトー・進来さん、高松伸さん、内藤廣さん、難波和彦さん、早川邦彦さん、横河健さんに登場してもらいました。入口を一般に広げたいという趣旨で、特集タイトルで安藤さんの名前を出すことを、ほかの建築家の方々にはていねいにお願いをして、許していただきました。

これは2000年代初めだからできたことでもあるのですが、当時の雑誌ってアンケート用にハガキが差し込みで入っていたんですね。この号ではそれが、施主応募ハガキとしていきなり巻頭に入っている。ハガキに建てたい家と建築家を選んだ理由などを書くのですが、相当数の応募がありました。それを僕が選ぶというかたちです。安藤さんの物件で実際に建ったのが《4m×4mの家 I》(兵庫県神戸市、2003)ですね。これらの建築については2003年に「有名建築家10名による「約束建築」報告!」として掲載しています。

ここまでを振り返ると、まず90年代後半に建築家による集合住宅特集があり、背景には相続と建築家の存在というマッチングがあった。そして都内23区の狭小住宅特集では、土地が高い都内でも狭小敷地や斜面地や旗竿敷地などの変形敷地なら自分のスタイルのある家を建てられる、ということを証明した。その時には、「センセイ」ではない建築家リストもつくり、建築家が敷居の高い存在ではないことを謳い、その1年後に「安藤忠雄があなたの家を建ててくれます。」で、有名建築家に設計を頼むという……この節操のなさ、変わり身の早さが、一般誌の無責任かつ自由なところです。一方、『Casa BRUTUS』でも同時期にバウハウスや桂離宮の特集をやって両方成功したことで、建築というのはすごい鉱脈だと。鉱脈、と申し上げましたが、当時の編集部はある種の興奮状態にありました。これほどやり甲斐のあるトピックスが一般誌の世界では手付かずで放っておかれていたんですから。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年11月24日