パブリック・スペースを提案する 8

プライベート・スペースの前線に立つ

榮家志保(建築家、大西麻貴+百田有希 / o+hパートナー、EIKA studio主宰)

沈黙と目線の会話

新型コロナウイルスの流行は、国境や年齢を越えてあらゆる人々の日々の生活を、大なり小なりはあるが、おしなべて変化させている。筆者がパートナーを務めている設計事務所では在宅勤務に伴い、毎朝ビデオ会議アプリであるZOOMによる朝礼を始めた。「榮家、36.6度、元気です。今日はXプロジェクトのアイデア出しと……」というように体温の発表という少し馬鹿馬鹿しい感じで始まるからかどこか明るい。コロナ禍以前は週1回、午前中じっくり時間をかけて定例会議を行なっていたが、この朝15分ほどのさくっとした朝礼は、メンバーにとって日々のつぶさな動きを学び、1日に進めるべきタスクを把握する良い機会になっているらしい。

このようにリモートワークでも意外とコミュニケーションが可能だと感じる一方で、間に阿吽の呼吸で立ち上がる空気のようなものがないことが引っかかっている。それは、沈黙が沈黙しか意味しなくなってしまったことや(模型をただぐるぐると一緒に見たり、同じ料理をただ美味しいと噛み締めたり、言葉を尽くさなくてよい時間があった)、両者以外の介入がないこと(風で模型が飛んでいくこともないし、ひっくり返った模型を見て発見することもない)、けっして目が合わず、目線の先を想像できないこと(ミーティング中、目線で援護の合図をしていた)、などである。

人と人の間の空間

こうした最中、人と人との直接のコミュニケーションについて興味が沸いている。人間行動学者である細馬宏通氏の著書『介護するからだ』(医学書院、2016)に、著者が観察した介護福祉施設での人と人のやりとりがつぶさに描かれている。そのなかに、わたしたちが日常最も人と接近する瞬間のひとつかもしれない、「お釣りの受け渡し」についてのエピソードがある。そこでは、お釣りの受け渡しを完遂するには、お互いタイミングを見計らって手を差し出し、合流ポイントを見極め、レシートを差出し、その受け取り方に合わせて硬貨をレシートの上に置くなり掌に置くなり瞬時に判断している、というような、ほんの数秒の間に複雑なやり取りがあることが描写されている。一瞬のやりとりの間に、無限の広がりがあったことに気づかされる。

さらに著者は、この行為は「同時に」起こっているようで、それぞれのステップでお互い「ずれている」ことがおもしろい、と指摘している。相手の出方を受けて、自分の動きを決めている。それはつまり、他者によって自身が変化させられているということだ。

久しぶりに外出すると、お釣りの受け渡しだけでなく、横断歩道ですれ違うとき、エレベーターで居合わせたとき、曲がり角を曲がる瞬間など、目を凝らすと日常のなかでは目まぐるしく他者のことを想像し、自身を変化させていることに気がつく。そういった他者との相互作用のなかにパブリック・スペースの質が潜んでいるのではないか。改めてパブリック・スペースは、人と人の間に立ち上がるものだ、と感じる。

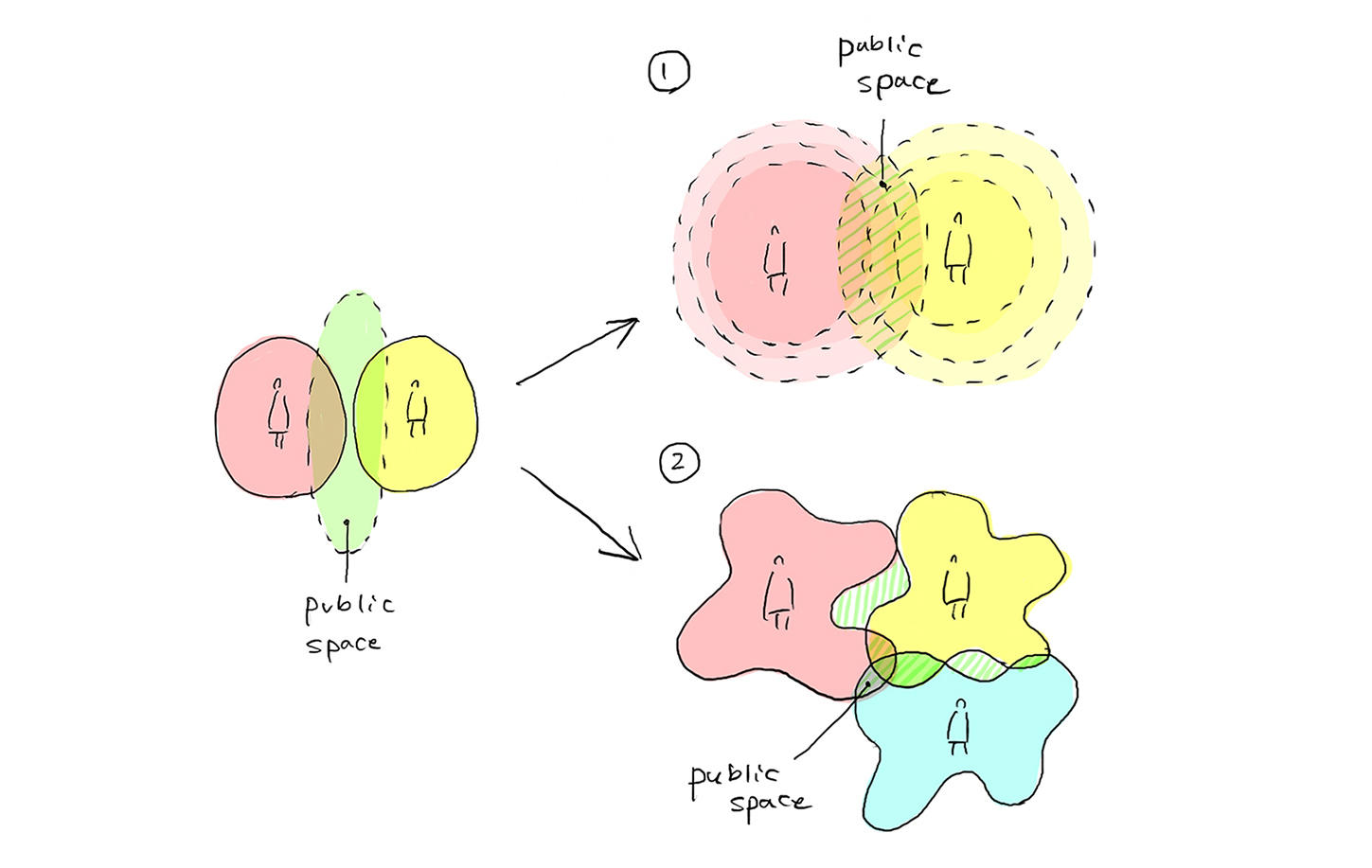

自分と他者との間から

前回の記事(パブリック・スペースを提案する 4「『ひとりの居場所』から『人々を巻き込む空間』へ」)では、「個人の居場所がほんの少し引き伸ばされ、他者を巻き込み始めたときに、新しいパブリック・スペースが生まれる」ということを提案した。今回は、それと反対方向の「他者が自身に介入し、自身が変化してしまうような空間」をパブリック・スペースとして捉え提案してみたい。

プライベート・スペースの変容によって現れるパブリック・スペース

以下すべて筆者作成

自分と他者の間を改変することで、自分自身をもつくり変えてしまうような空間=パブリック・スペースを自宅につくる、という架空のプロジェクトである。

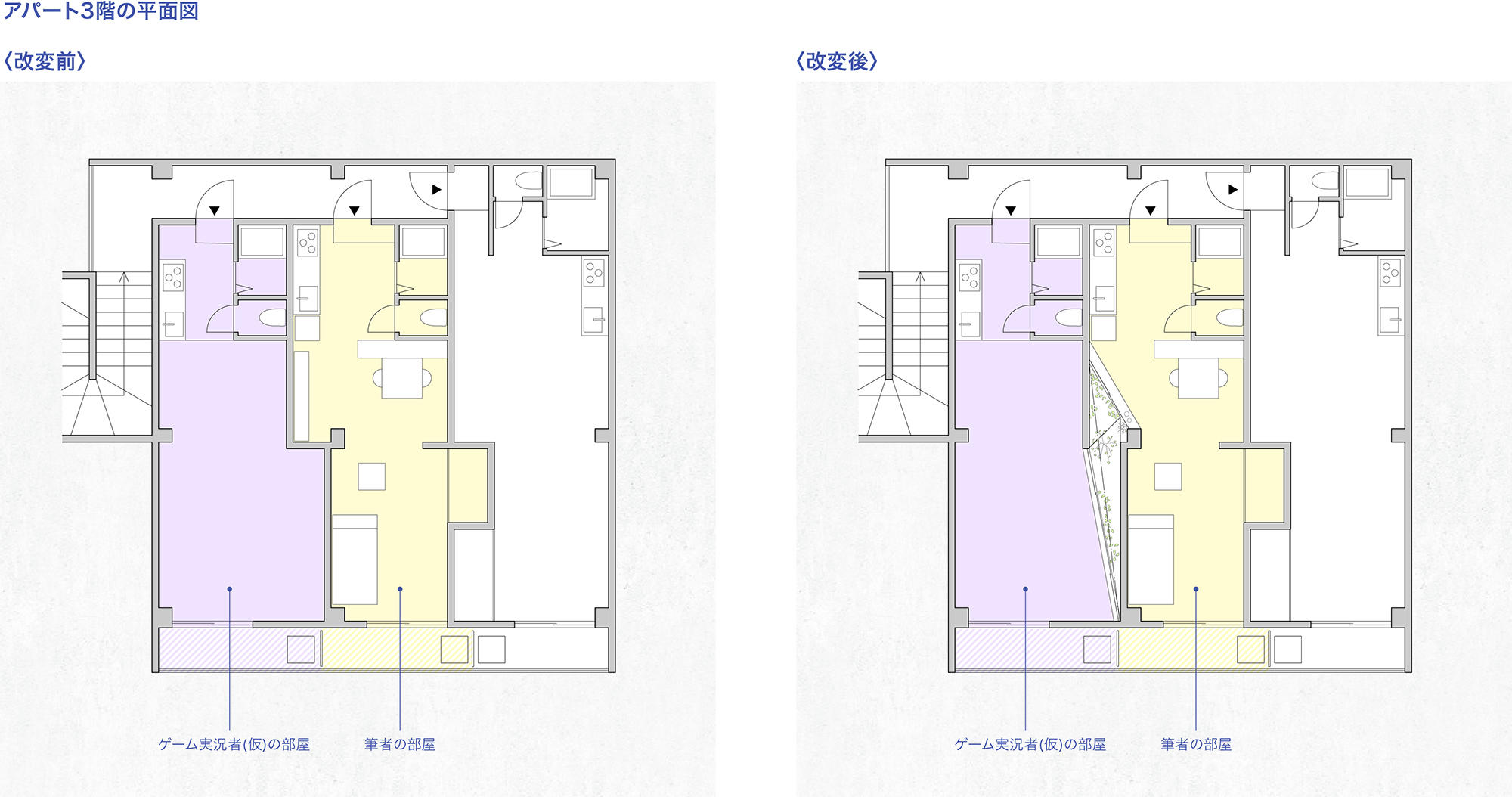

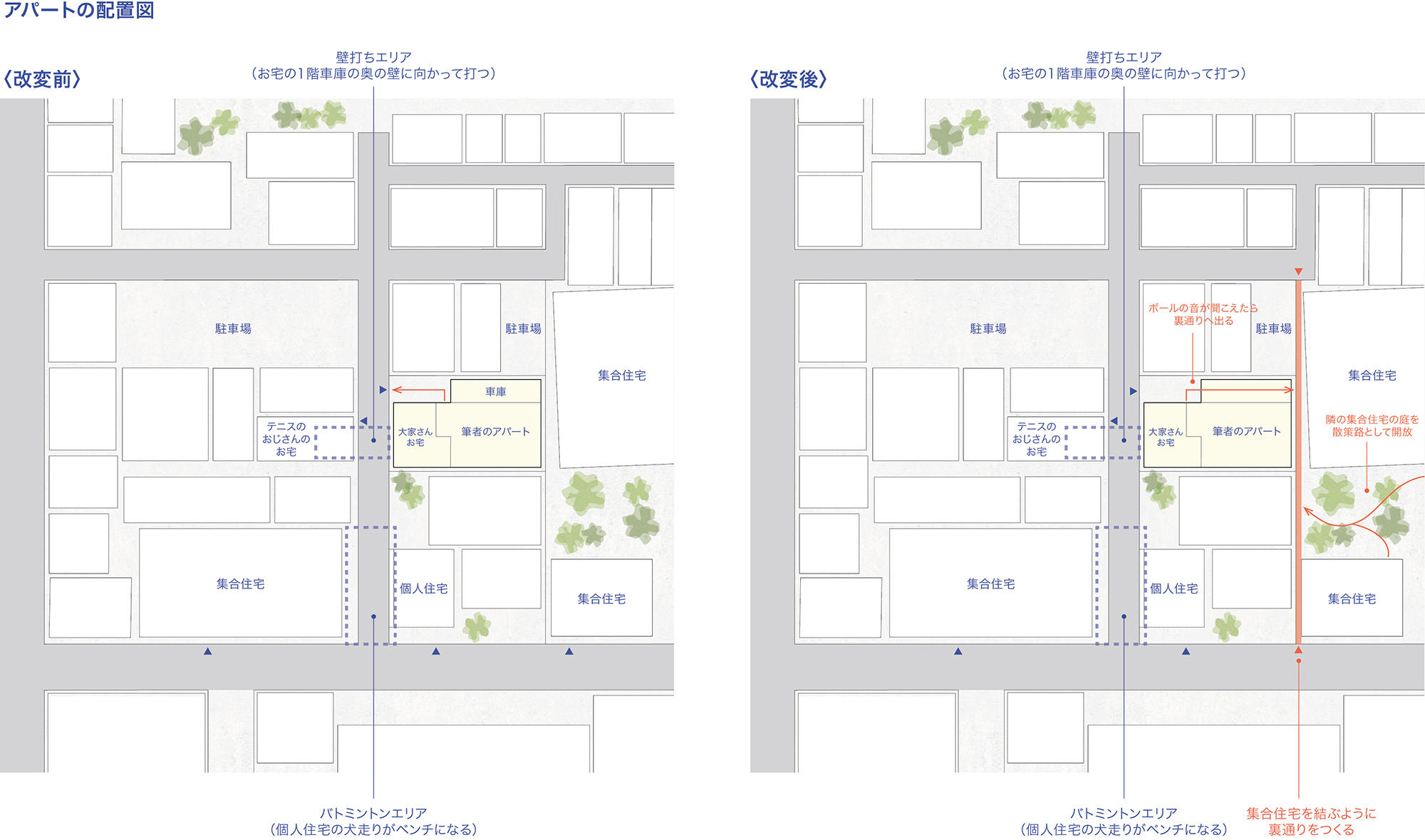

間の空間 その1──ゲーム実況者(仮)の隣人との間

私が住んでいるのは、鉄骨造3階建て、1フロアに3部屋だけの小さなアパートである。その3階真ん中の部屋が自宅である。

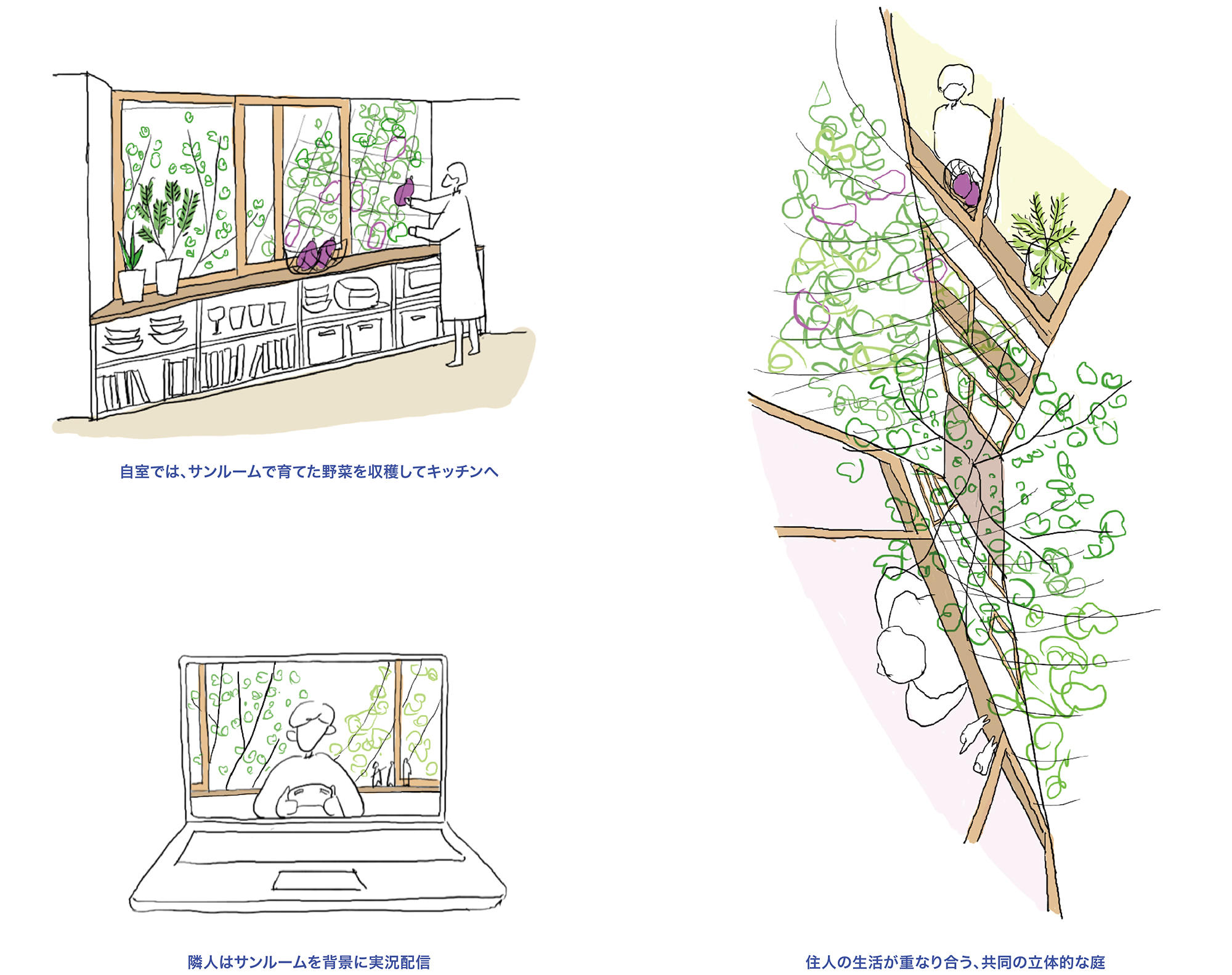

「ひゃっほー!」と隣人の声が響く。隣室との界壁が薄いのか断熱材が入っていないのか、大きな音は筒抜けで、それがふっと笑えて心地良いときと、なんだか無性に腹が立つときと、両方ある。聞こえるのは本人の声のみで、テレビや話し相手の声が聞こえないので、その盛り上がり様から勝手にゲーム実況者と想定している。そこで、隣人と私との間に「隣人の声に腹が立たなくなる私に変化する空間」を計画する。

界壁を2重にし、薄い吹抜けをつくる。植物を育て、野菜や花の実る共同のサンルームとする。隣人以外の雑音が入り混じった界壁となる。

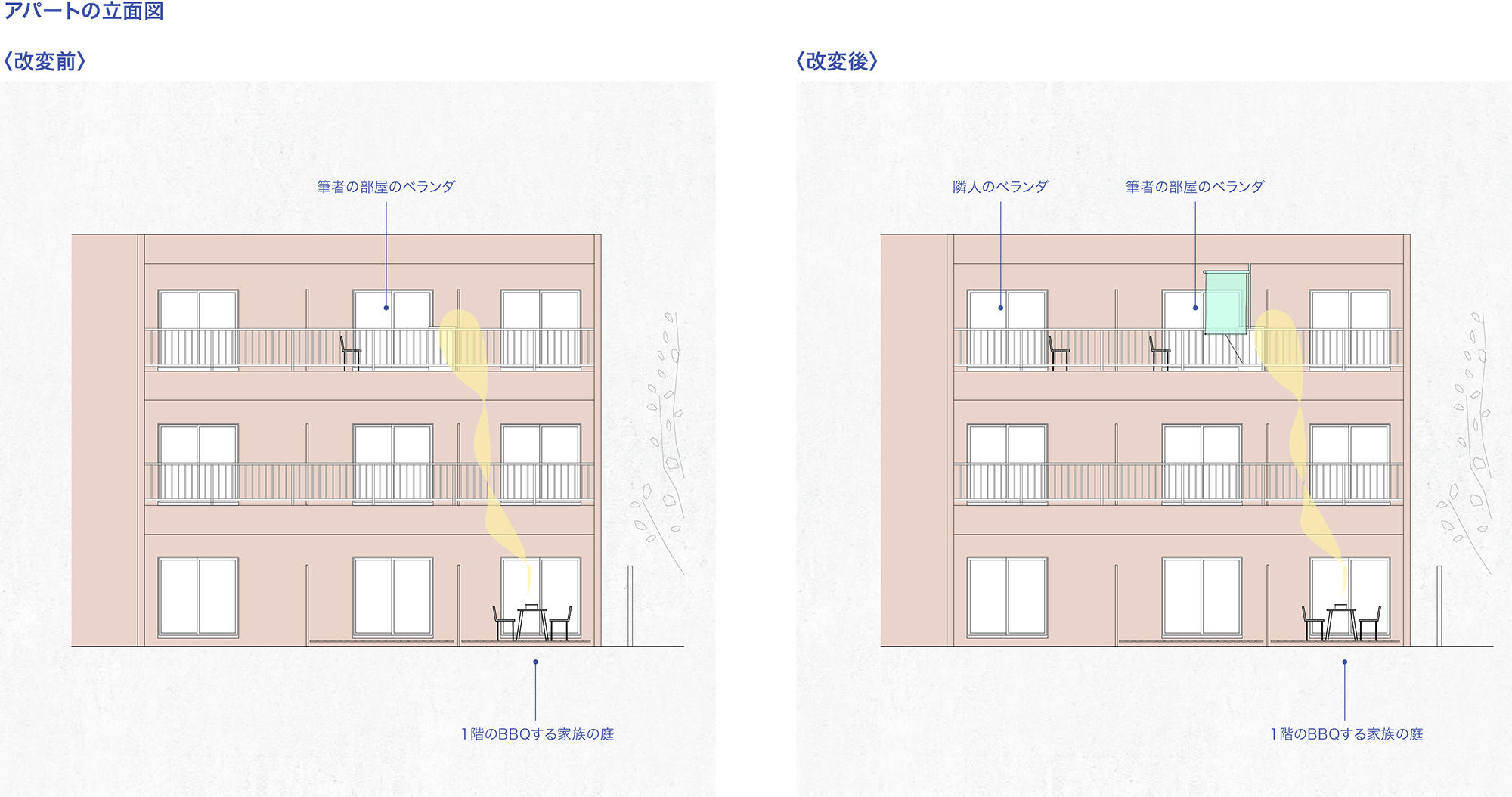

間の空間 その2──週1でBBQをする1階のファミリーとの間

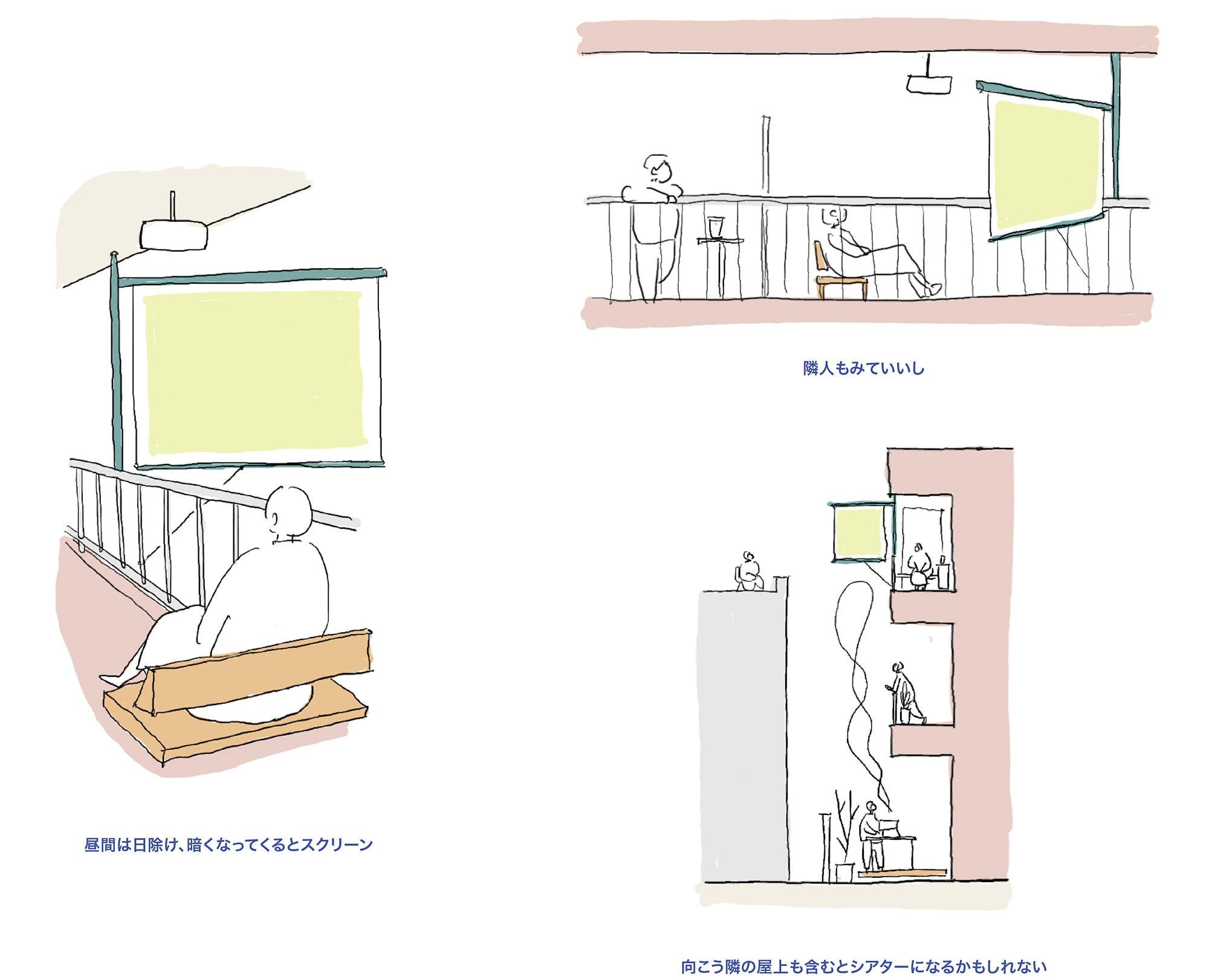

在宅勤務が続き外の刺激を求めて、自宅の最も奥の空間であるベランダに居場所を求めるようになった。椅子を持ち込んで、膝の上で簡単なPC作業をしてみている。すると同じように自宅の中の奥庭のようなその場所を発見した人たちがほかにもいた。同じアパート1階のファミリーである。1階はベランダというより小さな庭となっていて、私のベランダより500mmほど奥行きが広い。奥行1500mmほどあるので、アウトドア用のテーブルを置いて4人で囲むことができる。週末、BBQのいい匂いが3階まで立ち上ってくる。とても羨ましい。そこで、BBQする1階のファミリーと私との間に「1階のファミリーが羨ましくならない私に変化する空間」を計画する。

私もこの場所で余暇を過ごして楽しんでいる、という空間にする。つまりは真似だ。

日中は日除けとなる可動式のスクリーンのを付けて、ベランダをシアター化する。隣人も見てよし。

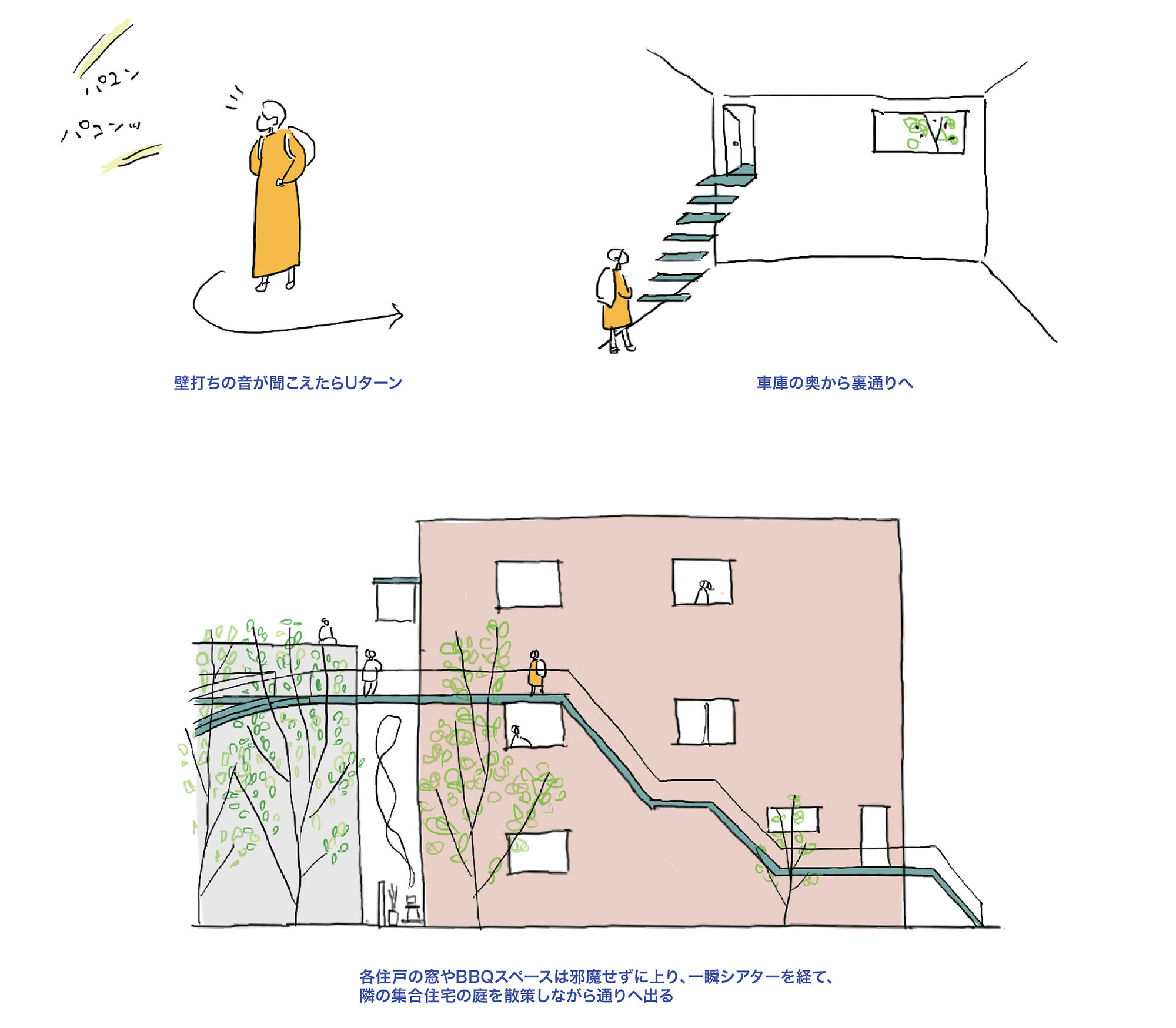

間の空間 その3──壁打ちテニスおじさんとの間

久しぶりに外に出ると、アパートの前の道路でテニスの壁打ちをしているおじさんがいた。私がアパートを出ると、壁打ちをやめてしまった。別の日には、同じ道でバトミントンをしていた少年たちと出会い、彼らも目が合うとやめてどこかへ行ってしまった。道路を広場のように創意工夫を凝らして使う様子は見ていてとても楽しい。そこで、壁打ちテニスおじさんと私の間に「壁打ちテニスおじさんを邪魔しない私に変化する空間」を考える。

例の道路に出ず、他の道へ出られるもうひとつの玄関をつくる。壁にぶつかるボールの音を聞きながら出入り口を選ぶことができる。そういった家が集まると、本当に道を広場とすることができるかもしれない。

ズレと欲求の折り合いの先

いずれの提案も素っ頓狂な設定だが、自宅にじっと佇むことで発見した、隣人たちと自分とのズレが始まりである。駆け抜けるような日々の生活では、他者とのズレに気がつくことさえなかった。そしてズレに対してどう応答するかには、無限の選択肢とささやかだけれど切実な自身の欲求が潜んでいたのだ。

自分をつくり変えるこの提案は、きっと次にまた別の誰かをつくり変えることになるだろう。そういった相互作用が連鎖する空間こそ、パブリック・スペースと呼びたい。わたしたちは、自分の一手が他者に影響する感覚や、他者が自分を更新していく感覚なしには、どうやら生きにくい。 他者へ目を凝らし、変化した先の自分を想像して、変化そのものの掛け合いが生み出す空間を模索していきたい。

榮家志保(えいか・しほ)

1986年生まれ。建築家。大西麻貴+百田有希 / o+hパートナー。EIKA studio主宰。京都大学工学部卒。Mimar Sinan Fine Arts University(トルコ、イスタンブール)留学。東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻修了。主な担当作品=《Good Job ! センター香芝》(2016)、《尾道市御調支所庁舎》(2019)、《秋本邸》(2020)など。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年05月29日