パブリック・スペースを提案する 1

個の表現から生まれるパブリック・スペース

津川恵理(建築家、ALTEMY代表)

トレンドから見る公共性

最近、建築業界だけでなく「公共」という言葉をありとあらゆる場面で目にするようになった。シェアハウス/ライドシェアサービス/クラウドソーシングサービスといったシェアエコノミービジネスの拡張により生まれたソーシャルネット上の環境が、人に公共性をより強く意識させているのだろうか。そのようなビジネスが身近になったのは、パソコン同等のインターネット閲覧機能を搭載したスマートフォンの普及も関係している。平成30年度の総務省の調べによるとスマートフォンの世帯保有率は75.1%に及び、スマートフォンを通じて親族から友人、見ず知らずの人といったさまざまな距離感の他者と容易に繋がることができる時代となった。インターネット上の他者との交わりは現実の都市空間よりも顕著にパブリック・スペースとしての生態を表現している。建築家として社会に広く開かれた場を考えるにあたって、昨今の世の中の動向を加味しながら公共空間を考案していきたい。

そこで現実の都市におけるパブリック・スペースに着目する。パブリックな場が有効的に活用されている例として、コペンハーゲン(デンマーク)、メルボルン(オーストラリア)、ニューヨーク(アメリカ)、オスロ(ノルウェー)等の都市が挙げられ、共通して「人間中心の都市デザイン」という点が見られる。都市計画家ヤン・ゲールの著書『人間の街──公共空間のデザイン』(北原理雄訳、鹿島出版会、2014/原著=2010)でも提唱されているように、自動車交通が開発されてから100年が経過し、モータリゼーションに対応する都市デザインの時代から人のアクティビティに焦点を当てた都市デザインへと公共空間は変わりつつある。人のためといっても、都市のなかでスペースを広く設け、まるで原っぱのような広い場をただつくればいいというわけではない。人の“何”のためのパブリック・スペースが求められるのか。そのことに留意しながら、2019年の3月にコンペで最優秀賞をいただいた《神戸市三宮駅前「さんきたアモーレ広場」》を軸に持論を展開していきたい。

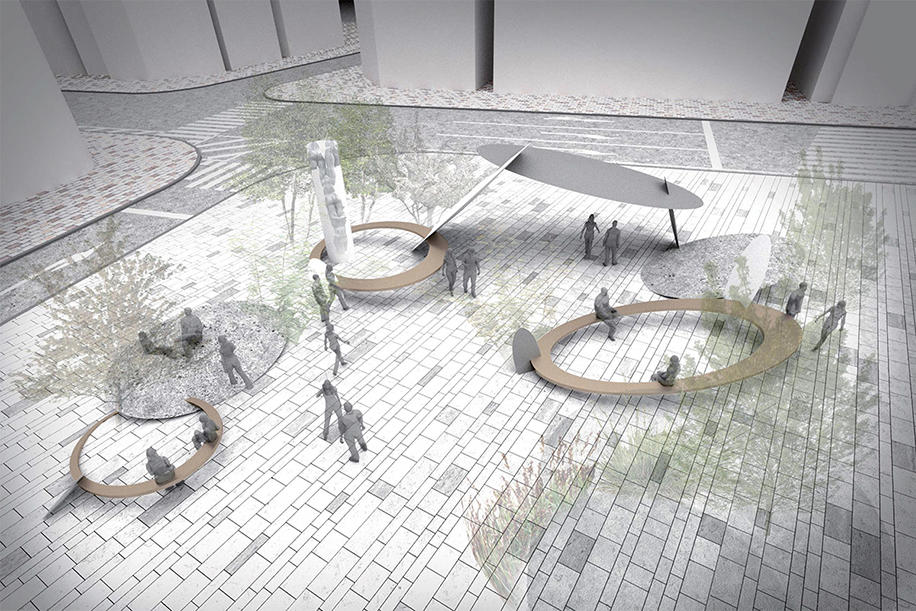

広場パース

筆者作成

「個/寸法/振舞い」からなるパブリック・スペース

社会に広く開かれている場所は不特定多数の人々が利用する。どのような人が訪れるかわからない、つまり予想できない他者との関わりのなかで公共性が生まれるのであれば、パブリック・スペースがもつ性質には“各人がもつ幾多の感性を如何に包容するか”が要となってくる。人それぞれの身体寸法、年齢、ジェンダー、滞在目的、滞在時間等の異なる需要に合うデザインとはどのようなものなのか。エドワード・T・ホール『かくれた次元』(日高敏隆+佐藤信行訳、1970/原著=1966)で示される心理的距離“Proxemics”における他人との最適な距離感は、心理・声量・他人との関係性等に依拠すると書かれている。訪れる人それぞれの条件が異なるなかで、公共性における快適性というのは一概に定義できないのかもしれない。

では、どうやって不特定多数の人の快適性をひとつの敷地に統合し、デザインするのか。

ここで私はデザインが完成された状態で存在するのではなく、まるでSNS(Social Networking Service)のようにフォーマットだけを用意することで他者性が展開されていくようなデザインを生み出すことを考え、ISSEY MIYAKEの「MADAME T」という一枚のストールに着目した。

「MADAME T」着用例

筆者着用、撮影

これはプリーツ加工が施された2,800×820mmサイズの大判ストールなのだが、十寸の幅(303.03mm)のスリットが布の一カ所に施されることで、多彩な形態の変化を見せる。このスリットに身体のどのパーツを通すかで巻き方を無限に見出すことができ、独自の着こなしを魅せるような現象が起きる。限定された箇所にだけ寸法を与えたことで複数の人の差異をデザインに関与させる余地を残し、振舞い/着こなしを演出した見事な衣服だと思う。

「MADAME T」は衣服のため、デザインは衣服単体で完結しているが、パブリック・スペースにおいては、滞在方法や他者との関わり方を自由に選択できるヒントがあるように感じた。つまり明確に着方を定義せず各々がどのように着るかを考え、その意向が反映されて最終形が完成するという点を倣い、各人にとっての最適な居方により能動的な建築との関わり方を考えられる余地を残す。そのような建築がパブリック・スペースに相応しいのではないかと考えた。

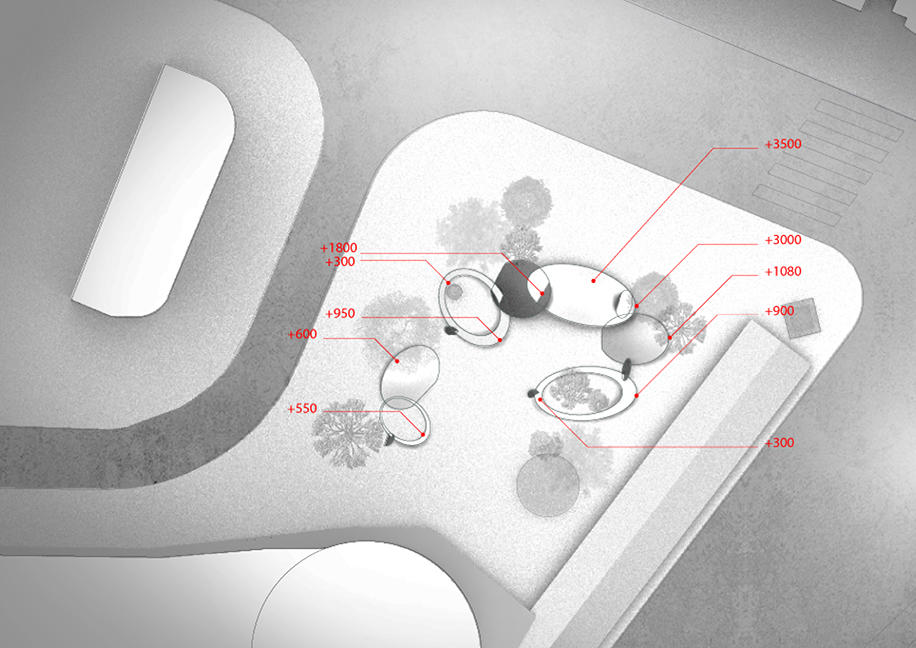

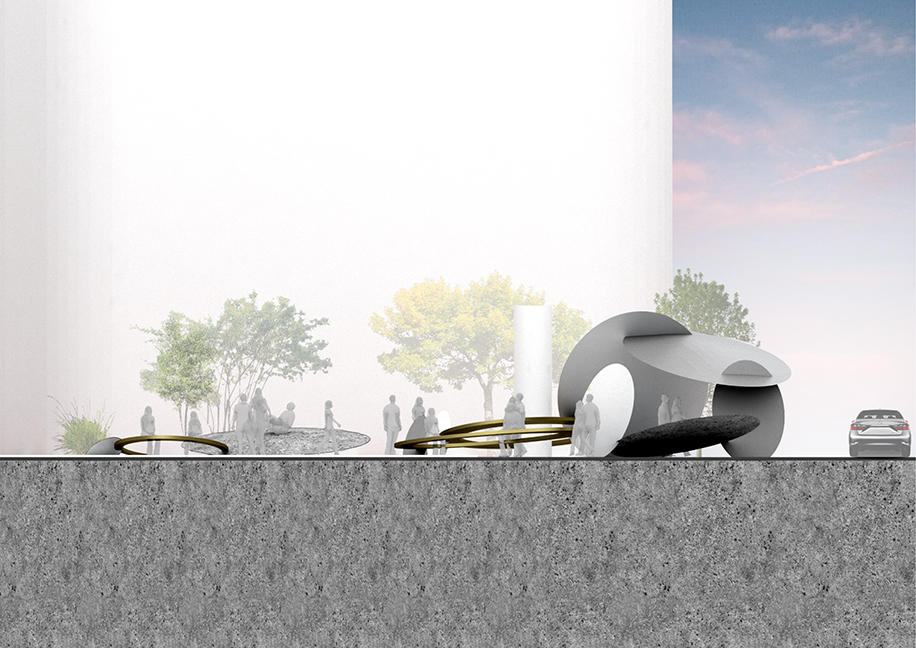

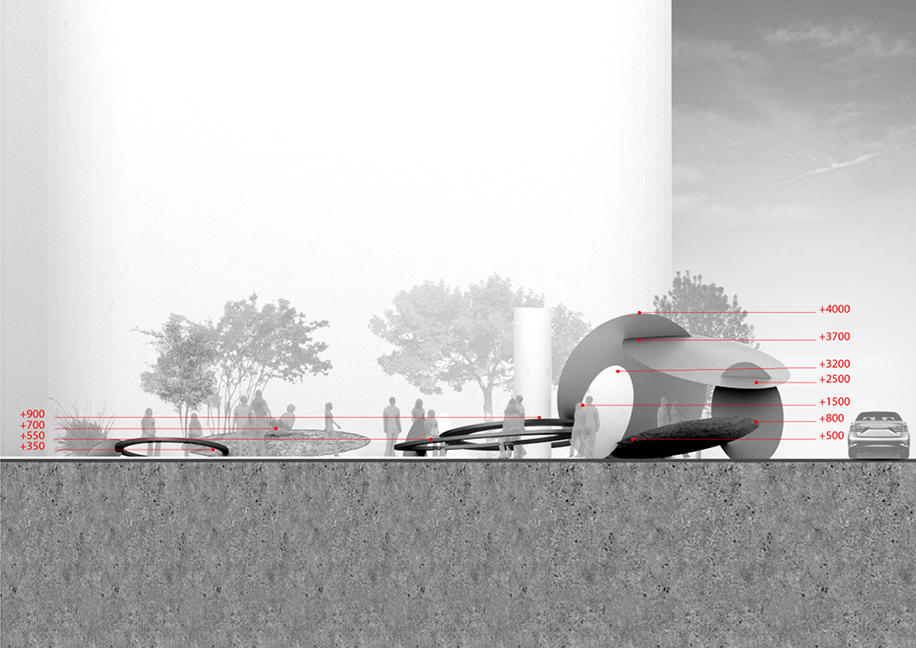

そこで、抽象的な複数の形態を用いて傾倒しながらそれらが構築されることにより、さまざまな高さの寸法が建築全体に散布されるよう設計した。

平面・立面図・寸法が散布された《神戸市三宮駅前「さんきたアモーレ広場」》

いずれも筆者作成

ここでは人々は一見どのように過ごしたらよいのかわからない。幼児にとっての机の場所が高校生にとってのベンチとなり、高齢者の方の腰かける場所がサラリーマンの寝転ぶ場所になるかもしれない。コンビニで買ったお酒を置いて井戸端会議が開かれ、円盤の上に座り大学生が青空ミーティングを始めるかもしれない。この「かもしれない」という予測不可能性と他人同士の「見る/見られる」という関係性こそが、使われ方を定義しすぎず個人の快適性を自らの意思で考え、その行為が他者との関係性を生むというような空間原理を生み出すのだろう。人によって認識に違いが生まれ、その差異によって表現される行動が異なるような空間原理。そしてこのような空間原理がパブリック・スペースに求められる環境に繋がると考える。

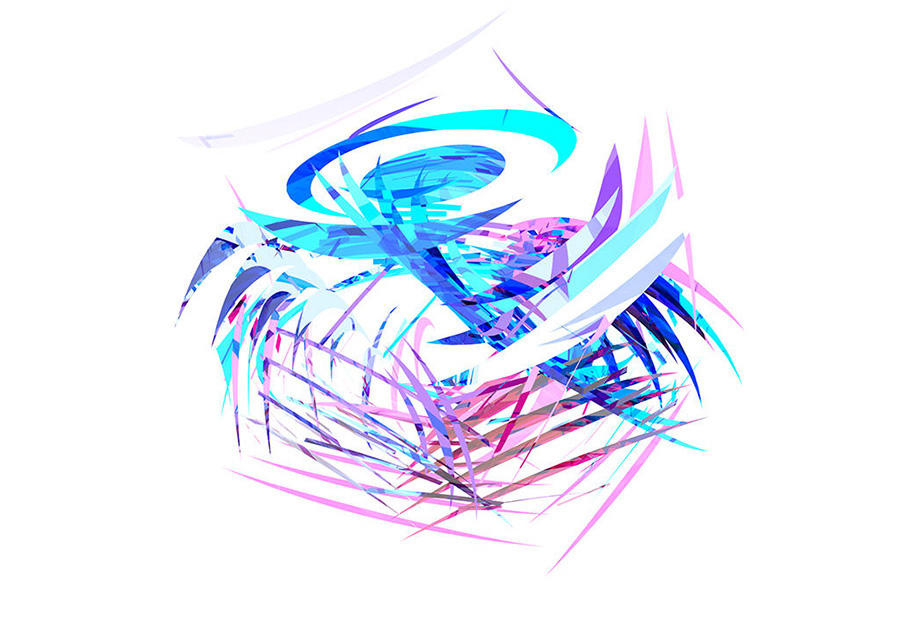

空間原理を表現するNotation。人の動き、知覚、時間の流れといった従来の図面では記譜されなかった建築内部に取り巻かれた情報を記譜する。各人の空間に対する認識の差異を表現するため、人の動きを基にした時間軸で建築を切り取り重ね合わせる。建築が3次元空間を充填するかのように構築され、身体のさまざまな関節にあらゆる方向から訴えてくることを表現している。

協働制作=戸村陽(Gehry Technologies所属)

プライベートからパブリックへ、またその共存

かつてフリードリヒ・ニーチェが「各人にとって自己自身が最も遠い者である」と唱えたように、私たちが普段自己を認識することは難しい。前段では衣服を扱ったが、さらに皮膚を通して得られる感覚は意識することが難しい自らの外郭を感じることができ、例えばシャワーを浴びたり、布に包まれたり、好きな人に触れられたりすることが個人の快適性に繋がっていく。一方で感覚を他者に向けてみると、誰かと会話をすることや他人の観察等をすることは、他者を通して自己を再認識し新しい自分を発見したりもする。「自分」という存在は果てしなく自分になりきれていないのと同時に、自己の快適性において他人は重要な存在になる。そんななかで他者と関わることが容易にネット上でできる時代となった。自由に自己を表現し、他者に対して見て見ぬ振りをすることもリアクションをすることも含めて自由に関係性を築くことができ、会ったことのない地球の裏側にいる人と一瞬で知り合いになれてしまう。けれども現実はそう簡単にはいかない。前述したように、他者との関わりのなかで公共性が生まれるのであれば、公共空間は個人がもつ独自の感性が放出されるきっかけに満ち、その差異を楽しめるようなパブリック・スペースが都市にあってほしい。 隣にいる人や知らない他人との距離感を自由に選べ、過ごし方を考察し独自のパフォーマンスを展開するような演劇性を含んだパブリック・スペースだ。

冒頭に書いたシェアエコノミービジネスなどにも繋がってくるのだが、プライベート→パブリック→プライベートという流れをつくる公共性は、他者と交わることにより、個人が所有していた価値が社会に一度放出され、また別の個人のところへと転換されることで、新しい価値を生み出しうる。そしてそのようなポテンシャルをもった公共空間こそ、人の快適性にも場の価値向上にも繋がる、これからのパブリック・スペースといえるのだろう。

津川恵理(つがわ・えり)

建築家、ALTEMY代表。2013年京都工芸繊維大学Erwin Viray研究室卒業。2015年早稲田大学院古谷誠章研究室修了。2015-18年組織設計事務所勤務。2018-19年文化庁新進芸術家海外研修員としてDiller Scofidio+Renfro(New York)勤務。越後妻有トリエンナーレ「方丈記私記」展出展(2018、飯澤元哉と協働)。ニューヨーク市内都市実験(2018)。神戸市三宮駅前「さんきたアモーレ広場」コンペ最優秀賞(2019/2021年竣工、飯澤元哉と協働)。

このコラムの関連キーワード

公開日:2019年09月26日