INTERVIEW 029 | SATIS

普通さを追求した、普通でない家

建築家:中塚博之/中塚博之建築事務所|建主:Yさま

建主は建築分野に精通したとある研究者です。この建物は、彼が基本構想を作り、またかなり細かな要求も出したそうです。それを具現化したのはこの地域で活動をつづけてきた建築家である中塚さんです。今回は、建主のYさんと建築家中塚さんのおふたりにお話を伺いたいと思います。東京と神戸を行き来するYさんはマスターアーキテクトとして、そして、この地域で活動する中塚さんがローカルアーキテクトとしてコラボレーションしました。それは、専門家同士がゆえにできた高い水準でのコラボレーションといえます。

普通さを極め、その中に普通でない精度を求めていく

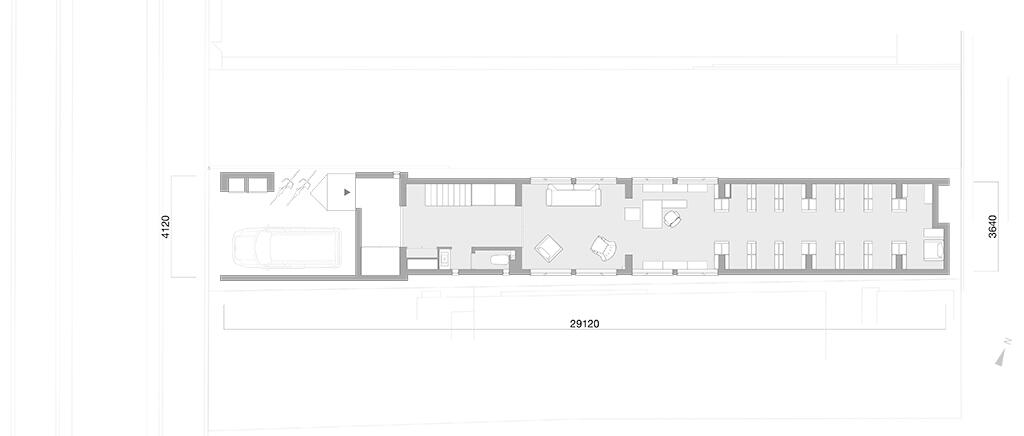

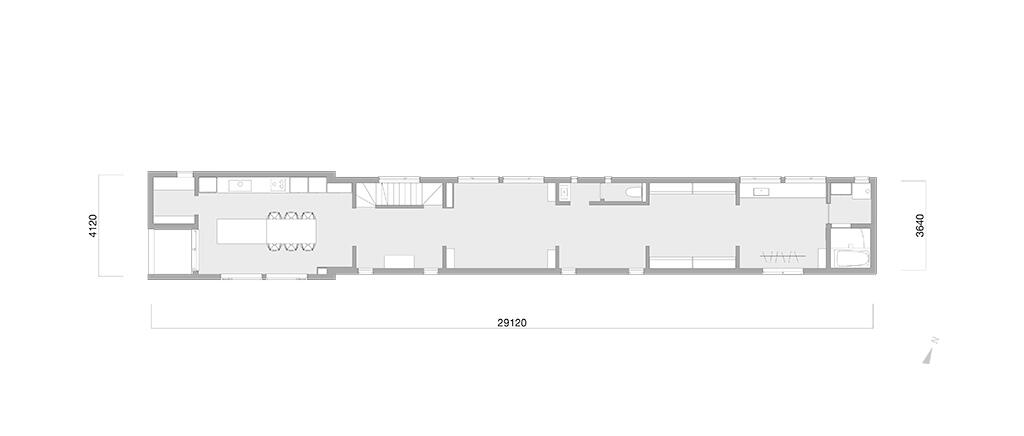

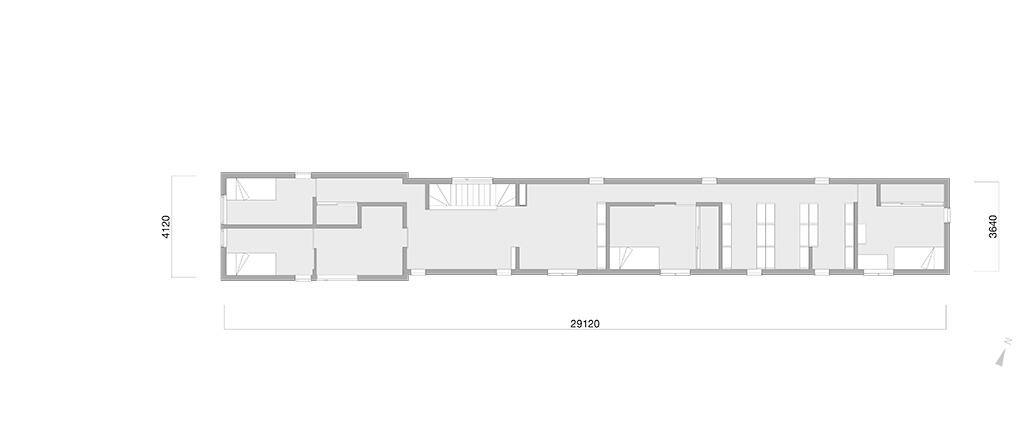

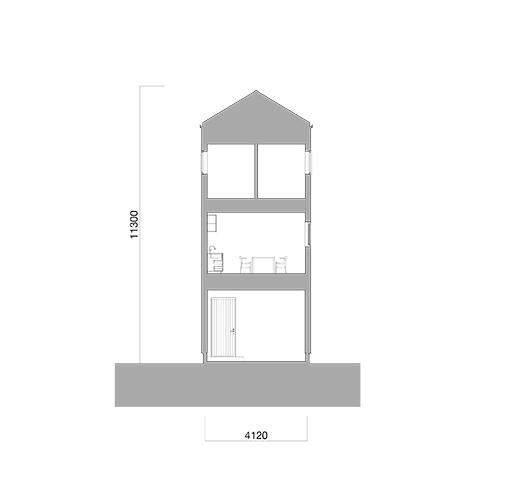

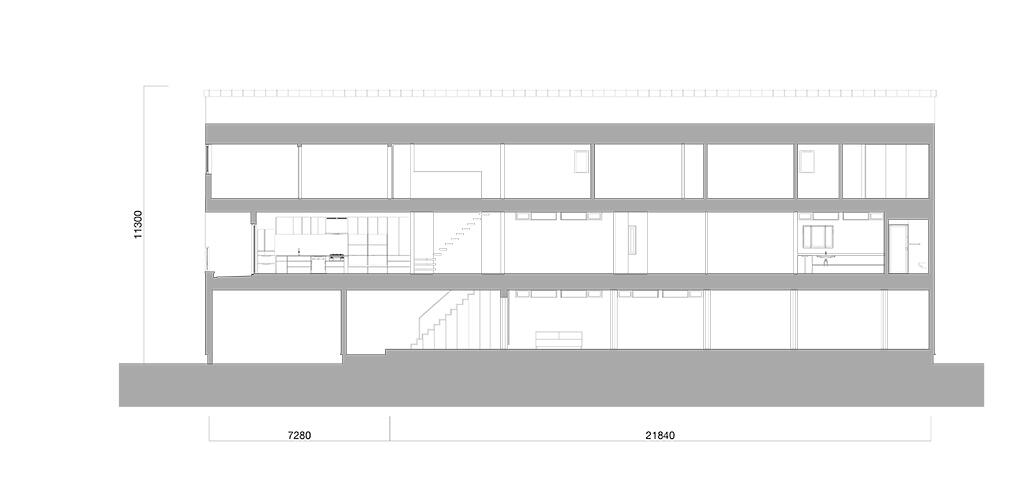

この建物は間口5m以下奥行き30mという、いわゆるうなぎの寝床のような建物ですが、それはこの場所が商店街で、この地域にこうした奥行きの建物が多くあったのだと連想させます。こうした建物は町家と呼ばれたもので、かつては中庭を作ったりしながら彩光を取り入れたりしたものです。しかしこの建物では、そうした細工はせずに矩形の形を保ち、トンネルのような家になっています。段差もありません。これも建主であるYさんの要望で、できるだけ単純に、余計なことをせずに、普通の家を考えて欲しいとのことでした。とは言え、間口5mで門型のフレームで行うには、間口方向に体力壁をつくることが難しく、構造的には従来の在来工法ではうまく解けず、金物工法(SE)を採用しています。結果的に下がり壁もつくらず梁も天井内におさめることができ、この30mの空間が途切れることなく一体の細長い空間が実現できたと言います。

初めに少し触れたように、建主は建築家ではありませんが、建築分野の研究者です。その人が求めたものは、建築家の作品ではなく、ごく普通の無理のない建築でした。しかしそこには精度として高い水準のディテールや素材の扱い方、また温熱環境など、基本性能を担保したもの、また時代の変化にあっても飽きのこない長く使える快適な家を求めたのだそうです。

また仕事柄多くの人と接する機会が多いそうですが、家は一人になれる空間を大事にしたいこと、さらにはたくさんの蔵書がいつでも取り出せるような図書館であり、また好きな美術品に囲まれた美術館のような家にしたかったそうです。それを反映して、1階は入ると広い少し暗めのホールがあります。まさに美術館の入り口のような空間です。そしてその奥には扉があり、そこから書斎、書庫へとつながります。扉を閉めてしまえば、全くの一人の空間です。照度が暗めなのは、蛍光灯の光では仕事の後、眠れなくなるからだそうです。この膨大な蔵書の本はカテゴリーごとに分類されていて、それぞれの本には線と付箋がついて熟読されているのがわかります。ここは図書館といってもYさんが原稿を書くときに、すぐに取り出してその引用箇所がわかるようになっています。そして2階は、キッチン、ダイニング、リビング、奥は家事室やサニタリー、3階は寝室とジム、そして広い収納庫になっています。どこも行き届いた管理がされていていつでも必要なものが取り出せるようになっており、同時に部屋の中には、ものが散在されるようなことはありません。

取材の中でもとても印象的なのが、コンセントについての話でした。コンセントの役割として常に抜き差しするコンセントと、ほぼ接続状態のままのスタンドのようなものに対応するコンセントの2種類があります。ほぼ接続状態のままのコンセントは露出させたくないので、コンセントボックスの工夫をしています。例えばスタンドの場合、コンセントを床に埋め込み、蓋をしています。床からコードだけが出ていて、差し込み口が見えることはありません。これはコンセントとは何かと、再度そのもののあり方を問い直していく態度です。

このようにこの家は一見普通に見えることに、普通さを極め、その中に普通でない精度を求めて出来上がっています。

本棚の間には椅子が置かれ、座ってその場所で本が読めるようになっている。

本棚の一部はコレクションの棚となっている。右の動物の焼き物は自作のもの。

1階の書斎に置かれた置き物。

2階キッチン、ダイニングから奥のリビングを見る

2階ダイニングキッチンからリビングを見る。カーテンの奥が水回り。

2階のワードローブ、一目で全てのものがわかり取り出せるように。

3階ジムから寝室方向を見る

3階ジムから倉庫を見る、倉庫の裏には個室、そして倉庫、個室とつながる。手前も寝室になる。

ローカルアーキテクトという役割

この建築を実現させたのは、地元でコツコツと丁寧な仕事をしてきた建築家・中塚さんの存在です。もちろん普段は建築家として空間設計からディテールまでを設計する建築家です。しかし今回は、ローカルアーキテクトに徹しました。普段から高い水準で設計を追求してきたからこそ今回の役割をこなせたのでしょうが、しかし同時にこうした役割に今後もっと光があたるようにも思います。どうも日本の建築家教育は作品性を求め、気を衒(てら)ったものに、または新しいという概念に心が奪われがちですが、住宅においてはなるべく普通に、しかし丁寧に作っていくというのは自然な向き合い方とも言えます。そしてこの家もまさにそうしたことが求められていました。

Yさんは、現場に近く、そしていつでも飛んでいってみにきてくれる人、現場の隅々まで目の届く人が必要だったと言います。本来建築家の職能というものの一面には、技術者として間違いのない納まりや材料を選択していくことがあるのは間違いないでしょう。多くの建築はごく普通であって良いのでしょう。Yさんは中塚さんとは面識がなかったとのことですが、土地を仲介してくれた不動産屋さんからの紹介で中塚さんを知り、その仕事を見て迷わず選んだそうです。そして中塚さんもそのことを全うしたと言えますし、彼の細やかな管理があったからこそ実現できたと言えます。

中塚さんにとってはいくつか初めての経験もあったそうです。特に高気密高断熱ということについてはたくさんの参考書を借りて勉強したり、専門家に会いに行ったり、また細長い空間の温度を一定に保つための送風ダクトの方法の検討など、多くの勉強をしながら取り組んだそうです。

民藝ということについて

Yさんは普通であることについて、民藝について触れながら話をしてくれました。民藝とは長い時間の中で多くの人に使い続けられた、名も知れぬ人の作品ですが、その裏側には高い技術と経験があり出来上がった作品といえます。実は、それを運動とした民藝には3つの側面があったそうです。1.作る人、2.配る人、3.支える人の3つです。作る人がいてもその良さを伝える人、またその良さを理解して支える人がいなければ存続できません。作る人以外にこの2つの役割を担(にな)う人を生み出していくために民藝運動★があったそうです。また民藝では、まずは作家の名前の前にその作品がどうなのかを見極める能力を高めることが目的にあったのだそうです。つまりこの配る人と支える人です。しかし戦後大量生産の時代に入り民藝運動は低迷時代に入ります。そして次の時代に起きたのが、大量生産の中にも美は存在しうるということで良質なプロダクトデザインというものが生まれるのですが、そこで見落とされるのが、作り手の喜びです。ここに現代の産業の高度化の落とし穴があったようです。結局工場での大量生産は、作り手の喜びを取り戻すことができなかったようです。

今回の建物では、そうした大量生産では扱われなくなった古材や焼き物、古くから使われてきた佐官材料などにも焦点を当てて、作る人の喜びも生み出そうと考えたのです。そしてここでも中塚さんの細やかな管理は、職人たちの心を掴んだに違いありません。

中塚さんは、古い民家の取り壊しの際に自ら出向き、使えるものを丁寧に解体して使っています。こうした古いものを今の生活の中に繋いでいくことは、使い続けたものに再び光を当てていくという民藝の精神にもつながっているように思えますし、同時に職人たちの喜びや楽しみともなっているでしょう。

取材中の中塚さん。

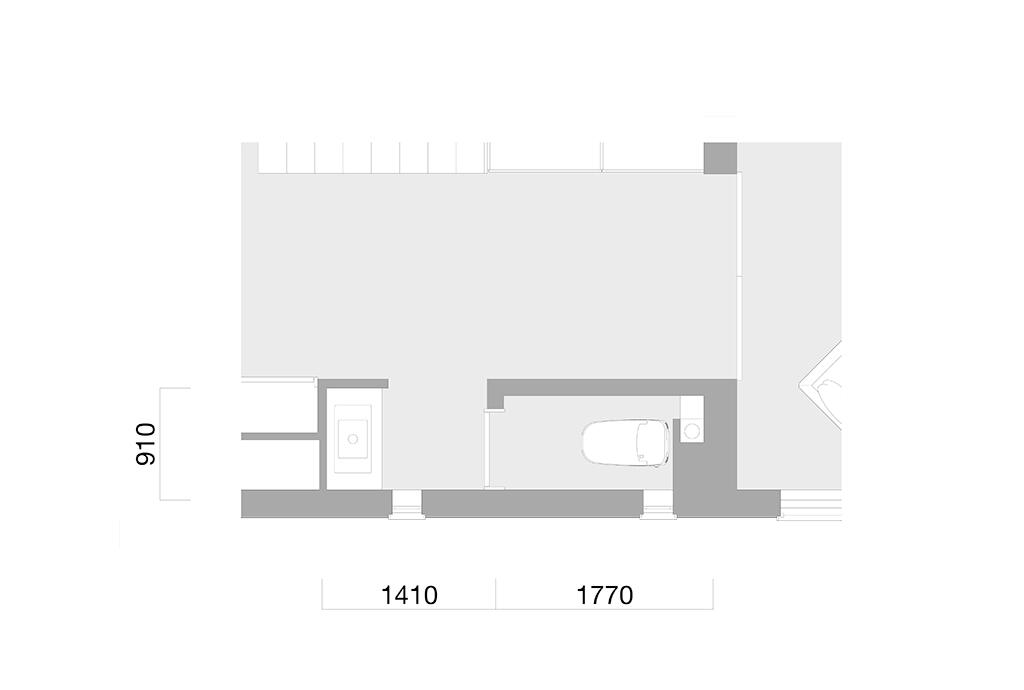

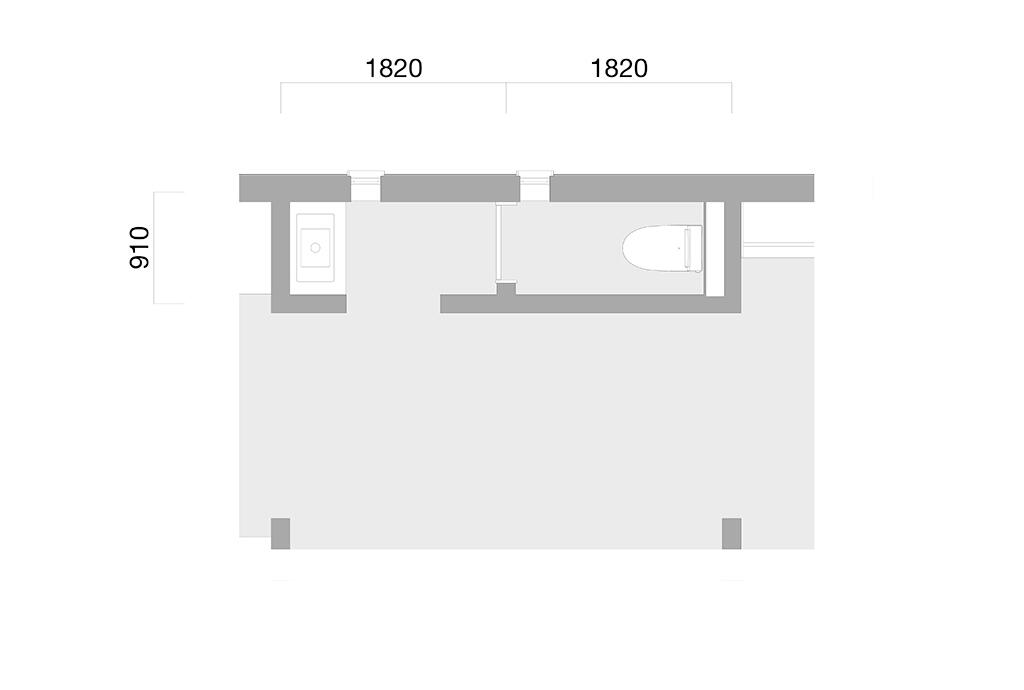

存在そのものが美しいトイレ

なんといっても形としていいなあと感じたそうです。趣味としてもかなりマニアックに焼き物をされているYさんだからこそ感じることなのでしょうが、その存在自体が綺麗だと思ったそうです。そして色については、1階は書斎に合わせて少し暗めにしたグレーを選び、2階は家族の集まる場所として明るくしたかったとベージュ系のオフホワイトを選びました。

もちろん掃除のしやすさや、機能面でも充実していますが、その形に惚れ込んだということが心に残りました。トイレこそ毎日必ず誰もが使うもの、そこに美を見出していくこと、工業製品といえども民藝と通じるかもしれません。

またトイレ空間の中で変わったタイルがありました。小さな面積でしたが、やきものならではの焼き色にムラのある土色のタイルは、この空間に暖かみを運んでくれていました。島根県にある亀谷窯業という屋根瓦の会社が瓦と同じ方法で焼いたタイルだそうです。この瓦は1350度で焼いているのだそうです。通常の瓦を焼く温度は1250度。そこから100度あげて1350度にするにはあげるのに1250度まであげるのと同じ熱量が必要な焼き方だそうです。

亀谷産業の瓦と同じ温度で焼いたタイル。

1階トイレ。「サティス Gタイ プ/ノーブルグレー」

2階トイレ。「サティス Sタイ プ/オフホワイト」

★──民藝運動

取材・文: 土谷貞雄

photo: 北村穣 ※特記なき写真全て

(2023年11月9日 Yさま邸にて)

中塚 博之(なかつか ひろゆき)

1975年 静岡県富士宮市生まれ

1998年 久留米工業大学 建築・設備工学科卒業

1998年〜建設業関連の企業に努めながら、独学で建築設計を学び続ける

2010年 中塚博之建築設計事務所 設立

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年01月29日