INTERVIEW 018 | SATIS

猛獣使いの家

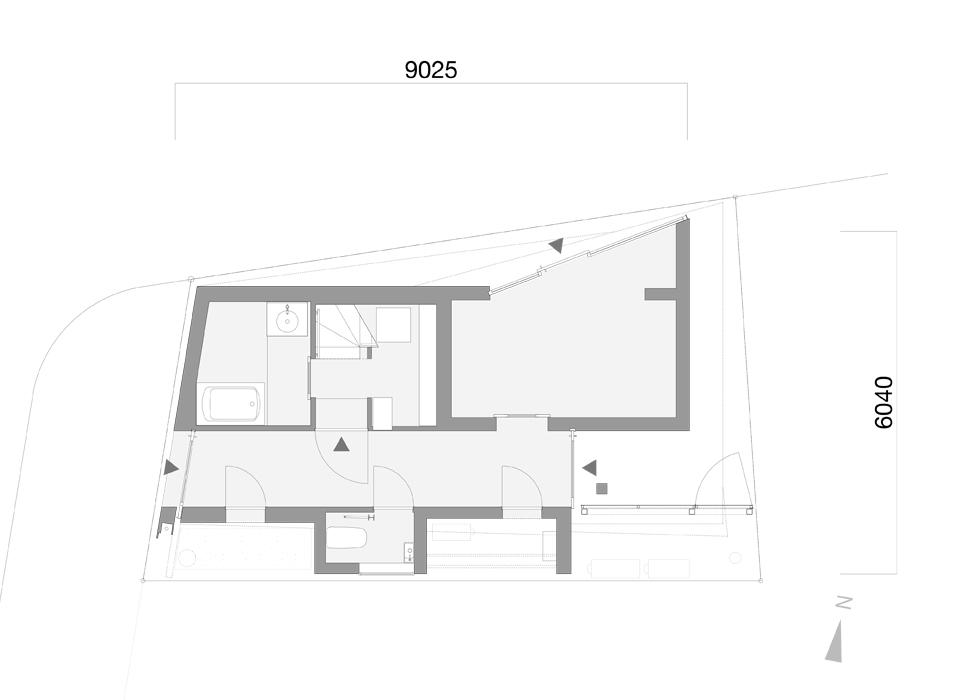

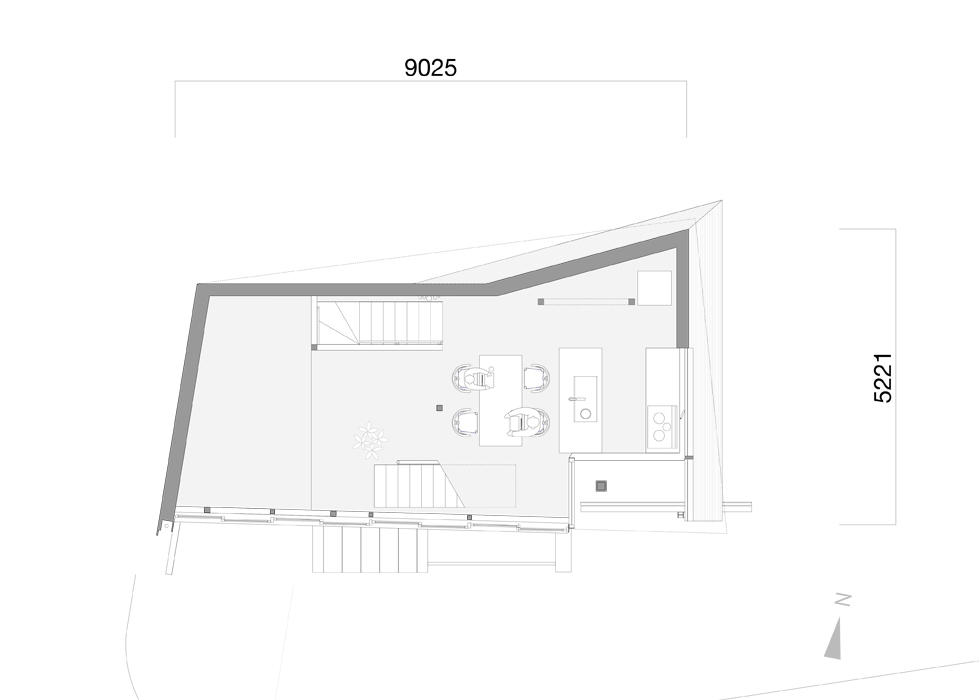

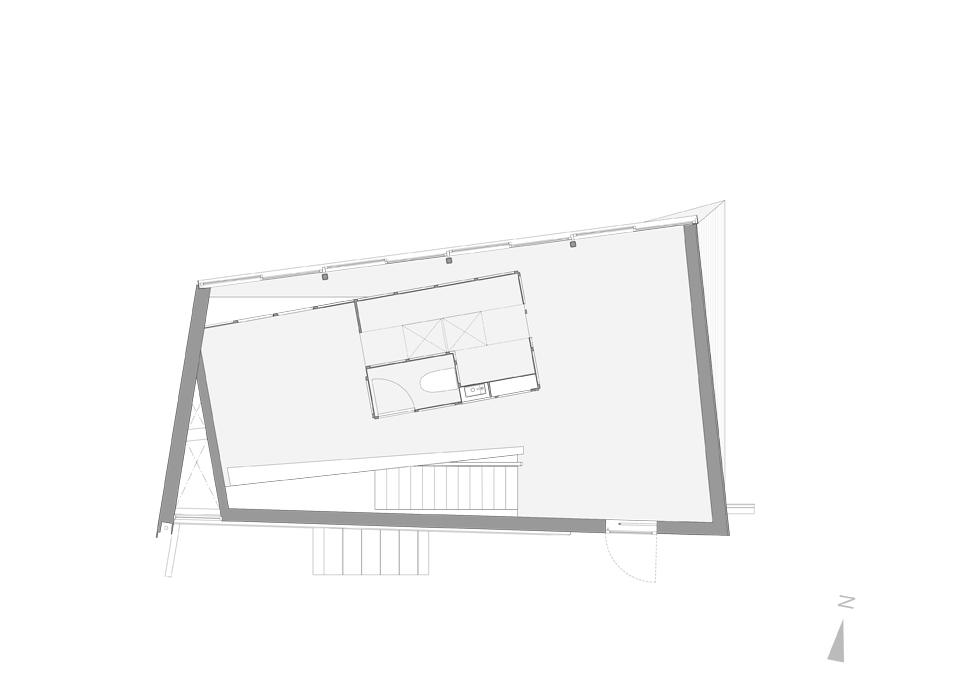

設計:門脇耕三/アソシエイツ+明治大学 構法計画研究室(自邸+アトリエ)

キッチン側からダイニングリビングを見る

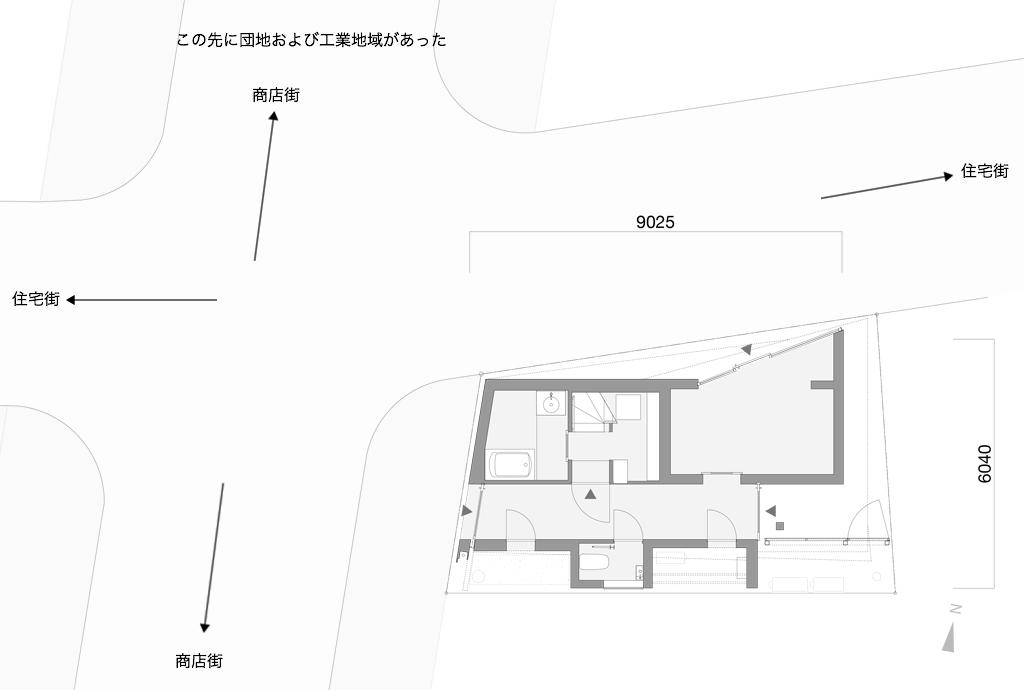

この建物は経堂と千歳船橋の間に位置します。このエリアは1950年代、公共の団体が開発した場所で、工場と団地、そして商店街をセットにした典型的な東京の駅と駅の間に位置する新たな郊外モデルとして作られた街でした。この家の前面道路はその名残の商店街だった場所です。現在では特別に賑わった場所ではありませんが、よく見るとその名残の看板建築が少しだけ残っていたりします。

門脇さんはこうした街のコンテクストを丁寧に読みながら、この建物に反映させています。

外観

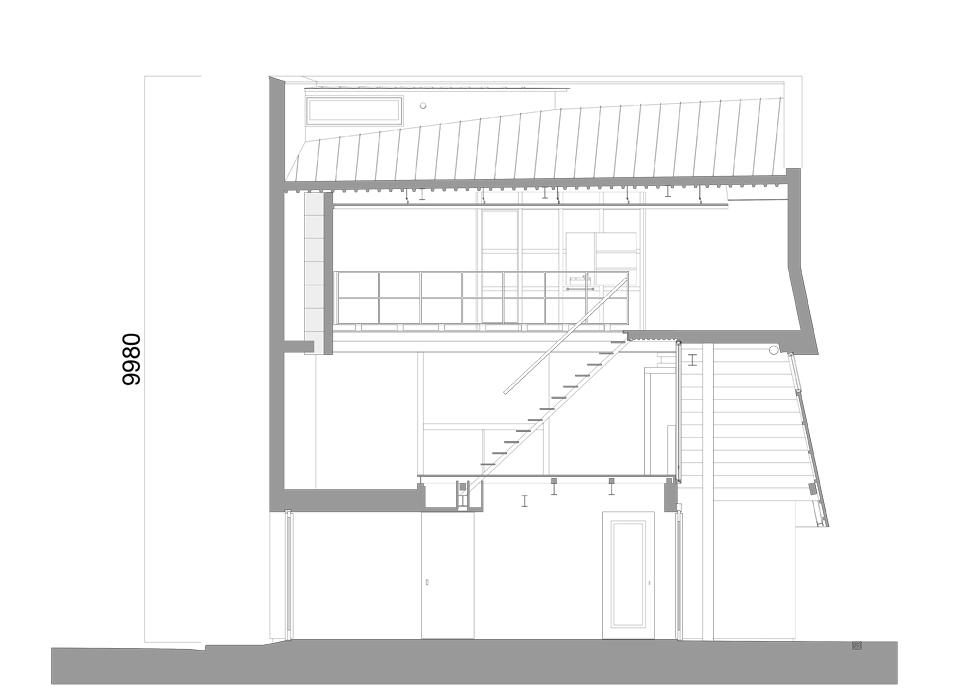

かつての商店街に面する部分は、その通りの家の特徴とも言える、看板建築と言われる家の前面だけを高く伸ばしてそこに店の名前を書くような建物の作り方を模しているそうです。他にも小さな商店の入口や窓の付け方、高さなど、周りの建築を読み込んでその建築的な要素を取り入れています。住宅街に面する側は住宅らしい建築のスケールに気を配りながら、屋根型の表現を取り入れながらファサードを構成しています。また建物の用途は1階が事務所で、2、3階が住宅ですが、一般の住宅のように外から見ると2階建ての住宅に見えるような外観となっています。特に興味深い点は隣地との関係です。雑然とした古い住宅街にあるアパートの外観やアプローチと隣合わせているのですが、あえてそうした隣地との間にエントランスをおきながら、その風景を遮断するのでなく、いかに自分の敷地に取り込んでくるのか、そこに大きなチャレンジがあります。作り込みながらもそれぞれの部位をその周りのコンテクストに合わせていくというこの方法は、全体をひとつのコンセプトでまとめて行くのとは全く正反対に見えます。家のかたちを解体すると門脇さんは言っていましたが、同時に街のコンテクストによって解体をして行くということが、今までになかった手法だとも言います。この解体というのはこの建物を理解していく大きな拠り所になります。

かつての商店街に面した道路から見る。隣の建物の高さにぴったりと合わせている。

住宅街側の道路に面したファサード

商店街(通り)を挟んで反対の住宅街から見る。見る場所によって様々な表情を見せる。それは街のコンテクストを参照して外観をつくっているからだ。

1階は事務所。2階、3階は住宅だが、周りの建物に合わせて3階建には見えないようにしている。水平窓は3階の子供部屋の地窓でありながら、2階へのトップライトにもなっている。

住宅の1階にある小さな店舗のようも見える事務所。2階部分の住宅とは用途が違うことが一目でわかる。

家の中に入ると一階は内部なのですが、あたかも街の路地の中にいるように作られています。セキュリティーは確保されているものの、空間的には外につながっている感覚をおぼえます。家への入り口も壁のテクスチャーと同じになっていて、目をこらさないと分からないように消されています。一方、家の中に入ると一転して住宅らしくなります。ところが、ここでもこの解体という手法が使われます。ただし街のコンテクストというよりは、建築部品のありかたによって解体していきます。それは部品それぞれのあり方を尊重して、空間から部品を規定していかないこと、またはひとつのコンセプトで空間ができないようにしています。この家の中のどの場所に居てもそこが楽しくなるように様々な仕掛けが潜んでいるのです。空間的な面白さのみならず、その場所にある建築の部材や部品の取り付け方やその接合部の処理などもそれぞれの場所で違っています。門脇さんは、それを人にたとえ、「個性がありながら、それぞれが自由になりたいカタチとして主張をしているようにつくった」と言います。「部品が自分のなりたいカタチになるようにしながら、しかしどれかが突出して見えないということ」を考えたそうです。そのためにもデザインや素材が違っていても強度のありかたを同じようにし、どこかに重心が引っ張られないように注意して配置したと言います。このあたりがこの建物に入った時に感じる居心地の良さなのかもしれません。また窓のつくりかたもユニークです。道路側は外から直接内部が見えないように再度トップライトをつくり、家の中のズレた軸線から生まれる小さな吹き抜けに、トップライトからの光が差し込むようにできています。一目ではわからない空間の構成は、全体として意図されたものでなく、それぞれの場所での意図が集合されたものとなっています。家のいろいろな位置から見える風景は、まるで謎解きゲームのようにどうしてそうなっているのか、その奥にはなにがあるのか、その部材はどこにつながっていくのかというように、それぞれの部位や空間と対話が始まるのです。建築の柱や梁、構造のありようも、明快には整合していきません。そして部位も家具もそれぞれがそれぞれの位置で最大限主張しているのです。門脇さんはこうも言います。何十年か経ってこの家を眺めた時に昔作ったコンセプトにあきあきすることのないように一つのコンセプトで空間を支配したくないとも言っていました。また途中で変更をしたい時も全体に気兼ねなく改変していくことも容易だとも言っていました。

2階の壁面と3階の床面の間に生まれた隙間を見る。

カーテンは窓に従属しない

これらの例えの中でとてもわかりやすかったのが、カーテンと窓の関係です。通常カーテンは窓に従属するものです。ここではカーテンの幅が窓の開口幅とあってはいません。そのことによってそれぞれが自立してくると言います。窓は窓として、カーテンはカーテンとしての在りようを考えています。カーテンは別のデザイナーに頼んだということですが、カーテンの素材も長さも違うものを選んで作ってもらっています。こうして行くことで、それぞれの細部のディテールを考えたりできます。全体性の中で考えるのでなく、細部のありようを追求していけるのです。こうした建築手法への興味は、門脇さんが「建築構法」という分野の研究者でもあることが深く関係しています。部材の個性を引き出し、それぞれの部位が饒舌に語りながらも全体でハレーションをおこさないようにしているのです。彼はこのことを、猛獣がひとつの場所に共存しながらも、それぞれが伸び伸びと過ごしているような状態と言っていました。

外部が仲間になっていくということ

このリビング空間から見える隣の壁や窓、そして扉は、通常であれば見たくないような風景です。しかしこの家の中からみると不思議と違和感を覚えません。それどころか愛着の湧くものとしてさえ写ってきます。それは現代アートをフレームで切り取ったようなものとは少し違います。自分のいる空間のあり方が、多様な外の要素を受け入れてくるのです。限られた狭い敷地で閉じるのでなく開いていく、開いていながら見えるものを自分の味方にしていくこと、そのあたりにこの建物の、または門脇さんが追求したい解体していくこと、それぞれの部品が自由であること、ひとつのコンセプトでまとめないことなど彼が目指すべき建築の在りようが示されています。

2階:リビングからダイニングキッチンを見る。右の奥がエントランスの上部、右側には既存のアパートがあり、壁面や窓も家の裏側として決して綺麗ではないものだが、それが風景の一部となっている。

3階の主寝室から階段吹き抜けを見下ろす。

3階子供室。正面は収納。右側は外からも見える連続水平窓。

主寝室側から通路を見る。左はトイレ。扉は壁と同じデザインで、閉めるとまるで壁と一体に見える。

通路に取り付けられた洗面と収納。本来仕上げている部分が下地のままになっていることで、この場所が際立って見える。

主寝室。内窓を開けているが、その先に見える窓が外から見える水平窓。

取材中の門脇さん

隣の家の壁が見える。雑多なものも異質に見えない。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年03月25日