住宅をエレメントから考える

〈キッチン〉再考──料理家と考えるこれからのキッチンのあり方(中編)

樋口直哉(料理家/作家)×浅子佳英(建築家)×榊原充大(建築家/リサーチャー)

『新建築住宅特集』2019年10月号 掲載

〈つくる〉と〈食べる〉を繋げる場

樋口直哉

ハーバード大学のR・ランガムは人類が進化できたのは、今からおよそ200万年前に火を使うことを憶えたからではないか、という仮説を立てた。加熱をした食事がとれるようになったことで、それまでの消化にほとんどエネルギーを費やす生活が一変した。火を囲み、集団で食事をとることで、社会性も育まれる。その結果として脳が発達し、今日の繁栄を築けたのではないか。この「料理仮説」には当初、懐疑的な見方もあったが、現在ではその説を支持する証拠も見つかっている。

つまり、人間は料理によって消化を一部外部化できたことで、ほかの動物とは違う性質を獲得した、と言える。未来の食を考える上で、この「外部化」は重要なキーワードになる。人間にとって食は〈生存〉の条件だ。もっと原始的な食のテクノロジーは鍋釜の発明である。穀類はそのままでは消化できないが、水と一緒に加熱することによって高エネルギーの食べ物になる。この発見によって人類は「食べ物を貯蔵する」ということが可能になり、それは拡大する人口を支えた。食のテクノロジーはかつて、食べものを保存するために使われていた。たとえば冬場、畑から食べ物が収穫できなくなっても、保存食によって生き延びることができるからだ。

20世紀に入るとテクノロジーは食そのものだけではなく、周辺にも使われるようになる。すなわち〈流通の進化〉である。道路が整備され、そこを車が走るようになると、郊外で食物を生産し、都市部に運ぶことが可能になった。つまり、都市は食料の生産を〈郊外に〉外部化することで発展したわけである。なかでも冷蔵庫の発明は画期的だった。冷蔵技術の進歩により、塩漬けあるいは瓶詰や缶詰といった保存食ではなく、新鮮で栄養価の高い食べ物がいつでも手に入るようになった。冷凍技術の発達によって国を超えた流通も可能になり、都市部では世界中の食べ物が入手可能になった。電子レンジの登場も大きかった。人びとは冷凍食品、あるいはコンビニエンスストアなどで購入できる加工食品を家で温めるだけで食事が済ませられるようになったからだ。私達は「料理をする」という行為までも外部化する選択肢を得たわけだ。その極端な例が前編(JT1909)の鼎談にも登場したソイレントのような完全栄養食品だろう。

その一方で生存がおびやかされない限り、おいしいものを食べることは人生の楽しみになる。つまり、食は〈快楽〉のひとつでもある。私達は栄養素を摂取するためではなく、楽しむためにも食べる。現代の食は〈生存〉と〈快楽〉という振り子のようにふたつの概念の間で揺れる存在と言えよう。「食を見直そう」というイタリアの「スローフード」やアメリカの「Farm to table」などの動きにも快楽的な要素は見出だせる。遠くから食べ物を運ぶのは環境に悪いのではないか、グローバル化にともなってファストフードが世界を支配すると、ローカルな食文化が失われるのではないか、という大義名分はあるが、運動の原動力になっているのは「地産地食の食材でつくる料理のおいしさ」である。日本のオーガニック運動がいまいち盛り上がらない理由は正しさばかりが強く主張され、快楽性に欠けているからではないか。合理的で正しい場所に快楽は生まれない。たとえば誰が一体、恋愛に合理性を求めるだろう?

ダイニングキッチン、あるいはシステムキッチンは不合理を排除した結果、生まれたものである。テイラーシステムが導入されたキッチンは家庭内で食品をつくる工場であり、家族を一単位とした社会システムの構築を助けた。しかし、結果として女性をキッチンに閉じ込めるような現状を生み出してしまった。現在、家事労働に参加する男性も増えつつあるが、依然として女性に負担を強いている状況は変わらない。

ペンシルバニア大学のルース・シュウォーツ・コーワンは『お母さんは忙しくなるばかり──家事労働とテクノロジーの社会史』(法政大学出版局、2010年)という本で、市場での技術革新が大きく進んだ1920年代半ば以降から40年間でも、女性の家事労働に費やす時間数は変化していないことを指摘している。その点についてフードライターのビー・ウィルソンは『キッチンの歴史』(河出書房新社、2014年)でこう言及している。「技術的な問題からいえば、アメリカ人が共同で調理場を利用して、複数の世帯で料理作業を分担してはいけない理由はない。それでも、このテクノロジーが普及しなかったのは、パブリックキッチンという思想が社会で受け入れられないためだ。たとえ合理的でなくても、イギリス人同様アメリカ人も一般に家族単位で暮らすのが好きなのだ」。

テクノロジーと比べて、人間の価値観が変化する速度は遅い。生涯未婚率が上昇を続けるなかでも、家族で過ごすことに喜びを見出す人は多い。その一方で、さまざまな人と個として繋がる〈新しい家族〉に居心地のよさを感じる人も増えつつある。現在はちょうど過渡期であるように思う。そのためキッチンに求められる要素は多様なのだ。ここに〈これからのキッチン〉を考える難しさと面白さがある。

ひとつだけ言えることは、〈快楽〉は世の中を大きく変える原動力になってきたということだ。資本主義が世界を制したのは、そこに快楽性が存在するからである。料理の本質は〈つくる楽しさ〉と〈食べる喜び〉にあり、料理を通じて人同士は繋がることができる。そして人間は誰かと繋がることで、これ以上ない快楽を得る。

LIXIL BOOKLET『台所見聞録──人と暮らしの万華鏡』

LIXIL出版

判型 A4判変型(210×205mm)

ページ数 72ページ

定価 1,800円+税

発行日 2019年3月

ISBN 978-4-86480-525-4

https://livingculture.lixil.com/publish/post-205/

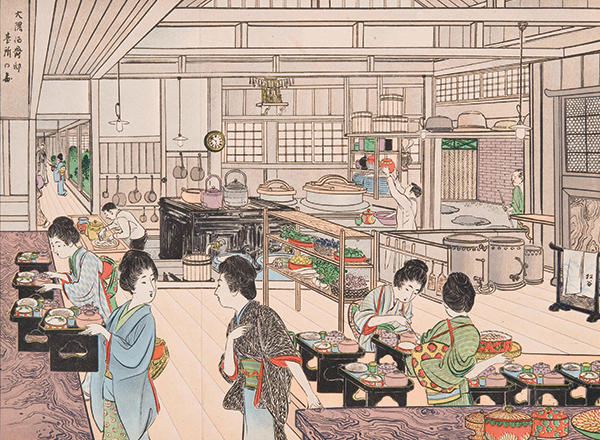

都市、建築、デザイン、生活文化をテーマにした書籍を刊行しているLIXIL出版から、LIXILギャラリーで開催された「台所見聞録──人と暮らしの万華鏡」展に合わせたブックレットが発売された。

住宅になくてはならない台所。食に関わる全般を担う場所であるため、掘り下げてみると地域性、暮らし、文化などが色濃く反映していることがわかる。本書では、世界の伝統的な台所を調査した建築家の宮崎玲子氏と、日本の台所の変遷を分析した神奈川大学工学部建築学科特別助教の須崎文代氏のふたりを執筆者に迎えて、人びとが求めてきた台所とはどのような空間なのかを詳細に紐解いている。

宮崎氏は半世紀にわたり50カ国以上の台所を調査して、北緯40度を境に火と水の使い方が異なることを見つけ出した。具体的な台所の使い方や暮らしについては平面図やスケッチ、さらに調査後に作成された1/10スケースの模型で紹介している。

須崎氏は明治から昭和初期の家事教科書を読み解き、変化の激しい日本の台所の変遷を分析した。また現代のシステムキッチンに通じる合理的な台所を実現した「フランクフルト・キッチン」をはじめ、著名な建築家がどのような台所をつくり出したのかも紹介している。

LIXIL出版

東京都中央区京橋3-6-18

tel. 03-5250-6571 fax. 03-5250-6549

https://livingculture.lixil.com/publish/

雑誌記事転載

『新建築住宅特集』2019年10月 掲載

https://japan-architect.co.jp/shop/jutakutokushu/jt-201910/

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年12月23日