住宅をエレメントから考える

〈キッチン〉再考──料理家と考えるこれからのキッチンのあり方(中編)

樋口直哉(料理家/作家)×浅子佳英(建築家)×榊原充大(建築家/リサーチャー)

『新建築住宅特集』2019年10月号 掲載

「これからのキッチン」:第4象限

コミュニケーション×充実

歓びとキッチン

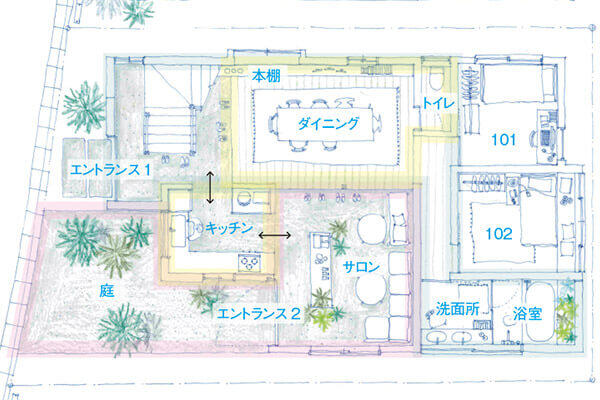

調理することや食べることを通じたコミュニケーション、その「歓び」や「エンターテイメント」性を最大限引き出すキッチンのあり方を探る時、シェアを前提としたキッチンは象徴的だ。2017年10月号の『新建築住宅特集』で、記事「家びらき住宅史」を執筆したtomito architectureによれば、他者とのコミュニケーションを旨とする住宅では、共有空間やそこに近いところにキッチンを置いていることが多いと言う。彼らも自身の設計において、もともと玄関だったところをキッチンにするという選択を取っている(事例4-1、4-2)。外から訪れる他者との「接点」をそのまま調理の場所とすることによって新たなアクティビティが誘発されることを狙ってのものだろう。

第2象限で登場した林氏によれば、東南アジアでは近年、ダブルキッチンが台頭していると言う。ハウスキーパーの雇用率が高い現地では、パーティーで「主人」が最後の調理を魅せるためのキッチン、そしてそれまでの下ごしらえをハウスキーパーが行うキッチンという、いわば「表裏」のキッチンがひとつの住宅の中に存在している。日本では横内敏人氏による「桜並木の家」(JT1608、事例4-3)のキッチンが同様の構成となっている。共に食べるだけではなく、その調理過程を開示することがエンターテイメントとなり、主催側の「歓び」となっている。皆で調理体験をシェアするのとも、シェフを呼んで調理をさせ、食をシェアするのとも異なる、キッチン所有者のある種の能動性がその背景にあると言えそうだ。

これは言い換えると、「主人」が「客」をもてなすという能動の歓びという言い方もできる。榊原節子氏による「六甲道の家」(JT1406、事例4-4)のように、ゆくゆくは飲食店を開業できるくらいの充実した設備を備えたキッチンもそのひとつである。潜在的なコミュニケーションを視野に入れた個人宅のキッチンは、住宅全体の構成にも影響を与えるはずだ。

設計:tomito architecture

進行中のシェアハウスの計画。シェアハウスとシェアサロン、ふたつのエントランスの接点に設けられたキッチン。カフェ営業の許可を取ることも可能な仕様になっている。

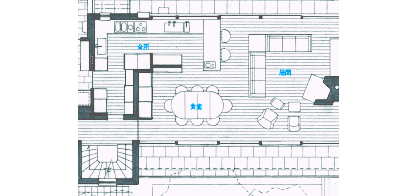

設計:tomito architecture

設計:横内敏人建築設計事務所

設計 榊原節子 / 榊原節子建築研究所

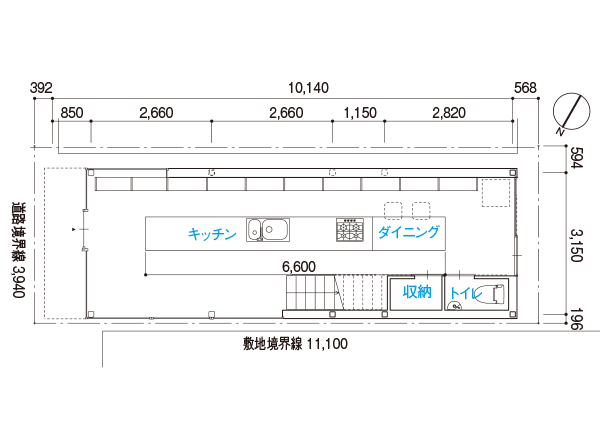

こうした能動性をまちへの貢献へと結び付けている例として、谷根千エリアで「HAGISO」や「hanare」を運営するHAGI STUDIOがつくった「まちの教室 KLASS」(事例4-5)を取材した。ここは彼らのオフィスに併設されるキッチン付きのレンタルスペースで住宅ではないが、シェアを前提としたキッチンから得られるヒントは多い。たとえば、キッチンの作業台とダイニングのテーブルのレベルが意図的に合わされており、複数人での調理と複数人での食事が行いやすい設計がなされている。また、システムキッチンに顕著なように、キッチンが収納のための「箱」化すると属人化せざるを得ないが、ここではオープンな棚によって何がどこにあるのか、誰にでも把握できる状態になっている。民間所有の施設でありながら、まちにとって公共的な存在だ。

設計:HAGI STUDIO

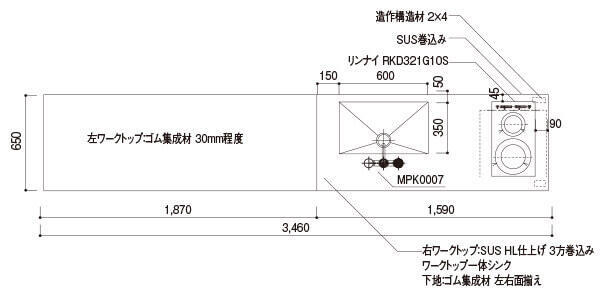

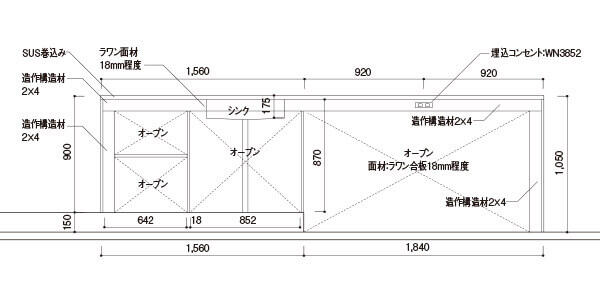

KLASSのキッチン。シンクとコンロ部分のみ床を上げ、高さを900mmとしている。残りの部分は下をオープンにして高さ1,050mmのテーブルとしている。テーブル部分は作業台、食卓、打ち合わせ机など多用途に使われる。 提供:HAGI STUDIO

KLASSのキッチン。シンクとコンロ部分のみ床を上げ、高さを900mmとしている。残りの部分は下をオープンにして高さ1,050mmのテーブルとしている。テーブル部分は作業台、食卓、打ち合わせ机など多用途に使われる。 提供:HAGI STUDIO

ここではスタッフが自らの食事をつくるだけでなく、彼らを中心に地元の有志が集い、本格的なカレーなど、自宅のキッチンでは不可能な手の込んだ料理をつくることを通じ、コミュニケーションを図る拠点にもなっている。

国土交通省も行政動向として「職住近接のまちづくり」を打ち出している現在だが、HAGI STUDIOに勤める人たちの中でも職住近接を実現している人は少なくない。彼らに聞くと、職場の方のキッチンが自宅のキッチンよりも充実していることの影響は大きいという。自宅キッチンでは簡単な調理のみ、職場キッチンでは有志とともに新たなレシピに挑戦するなど、食や調理の選択肢を増やしてくれる。それはつまり、働くことと暮らしが地続きになった主体的な歓びである。「キッチハイク」や「eatwith」のような、まだ見ぬ他者と食を共にするソーシャルダイニングサービスの充実も追い風となるだろう。「個×ミニマル」で想定された「個人」の暮らし方と対になり、響き合うものがある。

(榊原)

上:不特定多数の人が使えるようオープン収納とし、調味料も備えている。下:段差を解消する棚板兼踏み台。 2点撮影:新建築住宅特集編集部

上:不特定多数の人が使えるようオープン収納とし、調味料も備えている。下:段差を解消する棚板兼踏み台。 2点撮影:新建築住宅特集編集部

「これからのキッチン」:第1象限

個×充実

熱のコントロール、プロセスの公開

写真1-1:低廉化により料理好きの間で普及する低温調理器。細菌の死滅する温度以上、素材の収縮や食物繊維などが破壊される温度以下、というごく狭い温度範囲内に湯温を制御する。 2点提供:樋口直哉

写真1-1:低廉化により料理好きの間で普及する低温調理器。細菌の死滅する温度以上、素材の収縮や食物繊維などが破壊される温度以下、というごく狭い温度範囲内に湯温を制御する。 2点提供:樋口直哉

写真1-2:漫画『めしにしましょう』(小林銅蟲著、講談社、全8巻)

写真1-2:漫画『めしにしましょう』(小林銅蟲著、講談社、全8巻)

写真1-3:勝間和代氏のキッチン。コンロは使わず、自動調理鍋「ヘルシオホットクック」や超・低酸素調理が可能な「ウォーターオーブン

ヘルシオ」を複数台導入して調理する。 提供:勝間和代

写真1-3:勝間和代氏のキッチン。コンロは使わず、自動調理鍋「ヘルシオホットクック」や超・低酸素調理が可能な「ウォーターオーブン

ヘルシオ」を複数台導入して調理する。 提供:勝間和代

写真1-4:2019年秋冬の発売を目指して開発されている、厳密な調理温度と時間の管理を実現できるIoT加熱調理機器「Repro(リプロ)」。 2点提供:プロデュース・オン・デマンド

写真1-4:2019年秋冬の発売を目指して開発されている、厳密な調理温度と時間の管理を実現できるIoT加熱調理機器「Repro(リプロ)」。 2点提供:プロデュース・オン・デマンド

食材流通の発達、調理機器の進化、低廉化による普及によって、前編で言及したネイサン・ミアボルドの「The Cooking Lab」や、調理科学を取り入れた「エル・ブジ」のフェラン・アドリアのように、「調理そのものを極める」ような取り組みを個人レベルで実現できる状況が生まれつつある。その進化のポイントが、Kitchenの語源となっているラテン語co-quina(火を使うところ)が象徴する「熱」の完璧なコントロールだ。低廉化に伴って普及している低温調理器はその好例(写真1-1)。こうした技術は、自身も調理をする漫画家・小林銅蟲氏による作品『めしにしましょう』(講談社、写真1-2)にも頻出し、食事風景よりも「調理」そのものへの偏愛に裏付けられているように読める。一方、最新ガジェットを仕事や生活に取り入れている経済評論家・勝間和代氏のキッチン(写真1-3)が象徴的なように、テクノロジーを用いて調理を合理化することで充実させるという方向性もあり得る。

前編で、鍋やフライパンの役割を集約し、1度以下単位で温度を調節できる業務用の多機能調理器に言及したが、アメリカでは専用アプリのレシピと連動して調理温度や時間をコントロールしてくれる家庭用調理器「Hestan Cue」がすでに販売されている。日本でも温度と時間のコントロールが可能な加熱調理機器「Repro」(写真1-4)の販売が予定されている。こうした完璧な熱コントロールがICTと連動したときに、新たな調理法や料理人のレシピとの連動などが可能になるだろう。

調理の対象となる食材へのこだわりから、大きな魚をさばく、鶏をしめるなど、近代化の流れの中で暮らしや住宅の中からアウトソースされてきたプロセスを改めて家の中で行うニーズも生まれてくるかもしれない。食材の流通のひとつのノード、という視点でこれからのキッチンを考える方向性と言えるだろうか。

こうした調理そのものへの特化は、そのプロセスをオープンにすることで、魅せる対象となり、レシピ共有をはじめとした情報発信へと繋がりやすいだろう。YouTubeやニコニコ生放送などのプラットフォームを活用した料理配信は人気コンテンツのひとつとなっている。YouTubeで料理動画を配信する料理家YOSHIROのオンラインで読めるインタビューからは、調理風景を真上から捉える撮影用カメラ、調理時の音などを拾うマイク、配信のためのPCなどがしっかり備えられた、撮影・配信に特化したキッチンという、あたかもスタジオのようなキッチンの可能性も見えてくる。

今後、熱のコントロールや調理プロセスの公開が、ICTによって一層展開していくだろう。その時、キッチンは物理的にはそこにいる利用者という個を対象にするも、その先に利用者とバーチャルな「他者」との1対1のコミュニケーションの場となる。個人の充実の追求が最終的にその対極へと到り、ミニマルなコミュニケーションに開かれている、と言うことができるかもしれない。

(榊原)

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年12月23日