玄関から考える住宅の可能性(前編)

まちと繋がる玄関の未来形

畝森泰行(建築家)× 大西麻貴(建築家)× 門脇耕三(建築学者、進行)

『新建築住宅特集』2015年9月号 掲載

住宅は個人が所有するものですが、単体で存在するのではなく、街や周辺環境との関係において成立しています。その関係をどのように建築化するか考えた時、住宅において玄関は、内外を取りもつ重要な存在といえるでしょう。日本では、家を表象し、他者を応接するための場、民家のように生活を支えるものと共生する場など、さまざまな玄関があります。そして、人びとの生活が変化し、シェアハウスや住み開きなどの多様な住宅のかたちが現れてきた現代において、玄関にはどのような変化が見られるのでしょうか。この問いを今月号と来月号の2回に分けて議論します。初回は、建築構法を専門とする研究者で、建築家の門脇耕三氏を司会に、建築家の畝森泰行氏、大西麻貴氏に、これからの玄関、そして玄関を通した住宅の可能性についてお話いただきました。

日本の住宅における玄関の変遷

※文章中の(ex.『新建築』7808 )は、雑誌名と年号(ex.1978年8月号)を表しています。

門脇:

今回、玄関に着目して1925年頃から現在までの住宅作品を通覧してみました。それをまとめたのが下段の年表です。そもそも玄関には、ふたつのタイプがあったと思います。ひとつは、応接などを行う社会的儀礼としての性格が強い空間で、武家屋敷を起源とし、明治期以降も庶民住宅に受け継がれていった玄関です。この種の玄関には、家制度的な意味での「家」を表象する役割もあったでしょう。もうひとつは、民家の土間などに見られるように、地縁社会での交流を担い、同時に住まい手の生業の場としての役割を果たした玄関です。町家の土間は、この両者の中間に位置付けられるでしょう。しかし近代以降、住宅が「居住」という機能に特化するにしたがって、民家の土間のような玄関はいったん途絶えます。一方、武家屋敷系の玄関は、応接間とセットになった接客空間として、大正期中頃には平面的な形式も確立するのですが、戦後になると、新しい住宅のあり方を模索する動きと呼応するように、これまでにない玄関が出現します。たとえば、モダンリビングに見られる居間に直接アクセスする形式。面積的な制約もあったのでしょうが、清家清の「私の家」(『新建築』5703)では、外部とプライベートな空間が接客空間を介さずに繋がっており、儀礼的な存在としての玄関をなくそうとする意識を感じます。菊竹清訓の「スカイハウス」(『新建築』5901)でも、周囲に配された回廊が全方向型の玄関として機能しており、玄関の特権性は否定されています。こうした玄関からは、封建的な「家」を否定する意識も感じますが、その流れはさらに進み、山本理顕の「山川山荘」(『新建築』7808)を嚆矢として、自立した個人のための玄関という考え方が数多く実現するようになります。

これらは「家」のあり方を問う試みだと理解できますが、それとは異なる方向として、住宅を空間そのものと見なし、その空間性こそを創作の対象とするという態度が、住宅設計のまったく新しい流れとして生じてきます。ここでは玄関も一種の空間体験装置として位置付けられるわけですが、最初期の例は大正期の表現派の作品に認められるものの、一気に花開くのは1970年代です。石山修武の「幻庵」(『新建築』7506)や原広司の「粟津邸」(『新建築』7609)を思い浮かべると分かりやすいでしょう。ただ住宅に限らなければ、茶室の躙り口も同様の性格を備えたものなので、これも日本古来のものといえるかもしれません。

民家系の玄関はしばらく途絶えていましたが、最近では地域との交流の場としての玄関や、働く場と一体化した、新しい生業の場としての玄関などが見られるようになり、この系列は復活しつつあるのかもしれません。またシェアハウスなど、血縁家族を前提としない新しい「家」が生まれようとしているので、これまでにない共同体を表象するような玄関も、今後模索されていくのかもしれません。

また性能面から考えると、玄関は一種の開口部なので、環境因子の遮蔽装置として捉えられます。ただ、玄関戸で環境因子をオン・オフするのは比較的新しい考え方で、民家の土間のように、かつての玄関はむしろ環境緩衝帯でした。近代になると戸の性能が上がるので、環境因子を遮蔽しながら、さらに防犯性も担うといったように、玄関の性能が玄関戸に集約されてきます。

このような玄関の変遷を共有したうえで、まずは畝森さんと大西さんから、印象に残る玄関についてお話いただきたいと思います。

印象に残るさまざまな玄関

畝森:

まず、アントニン・レーモンドの「麻布の自邸・事務所」(JA33)が印象に残っています。奥行きのないガラス張りの小さな玄関ですが、その両端に母屋が分かれ、ガラスの正面に石畳の半外部空間「パティオ」があります。レーモンド夫妻がここで食事をする写真が印象的です。玄関と連続するこのパティオは室同士の関係を取りもつと同時に、外部と緩やかに繋がる場所でもあり、日本の古い民家に通じる空間的な奥行きを感じました。

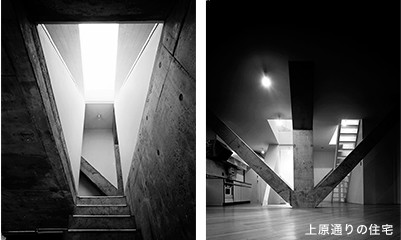

それとは異なるものとして挙げたいのが、篠原一男の「上原通りの住宅」(『新建築』7701)と原広司の自邸である「原邸」(『新建築』9106臨時増刊号 建築20世紀 Part2、『住宅特集』0911、0912)です。

「上原通りの住宅」は駐車場の階段を上った先に玄関がありますが、低く抑えられたピロティから階段を見上げると空があり、部屋の中を階段が貫いている。異物が即物的に拮抗する篠原が論じた第3の様式がそのまま玄関に現れていて、また「原邸」にも「都市を埋蔵する」という思想が、玄関に一歩踏み入れただけで感じられます。内部と外部が視覚的に繋がることに加え、建築家の思想がダイレクトに現れる大きな意味での透明性に僕は惹かれます。

以前、長野県小布施町で見た「オープンガーデン」という活動も印象的でした。個人の庭を一般の方に開放する取り組みで、家主と来訪者のコミュニケーションが庭先で生まれています。訪問客を迎える玄関としての機能が庭に現れていること、それが人びとの共感によって町全体に広がっていることに驚きました。今では100軒以上の住宅の庭が開放され庭同士を繋ぐ裏道が発達しています。街の構造をまるごと変えるようなこの取り組みに「玄関とは何か」と深く考えさせられました。

大西:

私の印象の残る玄関は、日本民藝館の向かいにある柳宗悦邸の長屋門です。もともと長屋門は武家屋敷や裕福な農家の玄関で、下働きの人が住んだり、農作業をするための場所なのですが、この長屋門は古い農家のものを移築し柳氏がつくり変えています。佇まいとしてはやはり「門」であり、くぐって中に入る場の境目になると同時に、ひとつの家くらいの大きさがあるので、なんだかいろんなことが起こりそうだと想像が膨らむ玄関です。また、長屋門が独立せず母屋に繋がっているので、入ってしまうとどこまでが玄関でどこからが母屋かよく分からないのも独特です。

もうひとつは、山本理顕の自邸である「GAZEBO」(『住宅特集』8609)です。訪れた時、街から連続する体験の中に位置付けられる玄関として、とても印象的でした。「GAZEBO」は3、4階が山本さんの自邸ですが、階段を上って共用廊下に出ると一般的なスチールのドアがあり、それを開けると家の中ではなく再び外に出るので、まるで異世界への扉を開けてしまったような感覚に驚きます。さらにそこから階段を上ると上の階にも共用廊下に出る別の玄関があるんです。中の階段、外の階段、共用廊下に面する玄関、中庭に面する出入口 ……と家の中にさまざまな玄関とルートがあって、体験が複雑で豊かに感じられました。

このコラムの関連キーワード

公開日:2015年09月30日