タイル探訪 その3:復原/復元からアーカイブまで

時を超えるタイル

塚本由晴(建築家)

『新建築住宅特集』ではLIXILと協働し、建築の素材やエレメントを考え直す企画として、機能だけでなく、それぞれがどのように住宅や都市、社会に影響をもたらしているのか探り、さまざまな記事を掲載してきました。今回はタイルです。

2024年は伊奈製陶設立100周年。それを記念し、この企画は3回の連載として、タイルの魅力を再考することを目的に、探偵団を結成。建築家の塚本由晴氏を中心に、INAXライブミュージアム主任学芸員の後藤泰男氏にも参加いただき、日本の建築史の中でタイルがどのような存在として共にあったかを、3つの視点で探訪していきます。

第1弾(JT2309)では、人の集まる場所にどのようにタイルが使われてきたか、その装飾性について大阪、京都の倶楽部建築を探訪しました。第2弾(JT2403)は熊本、佐賀、長崎を中心に、外壁にタイルに用いた近代建築を訪ね、それぞれの背景のもと独自の思想がどう育まれてきたかを考察しました。最終回の第3弾は復原タイルに焦点を当てます。明治村、多治見、瀬戸、常滑を中心に、復原の本質をタイルという素材から考察し、塚本さんに論考を、下段の写真資料を後藤さんに解説いただきます。

- ※文章中の(ex JT2212)は、雑誌名と年号(ex 新建築住宅特集2022年 12月号)を表しています。

観光業の拡大に伴い各地で存在感を増している歴史的建造物の保存と活用。元の場所でだけでなく、解体され別の場所に移築されることも少なくない。原物がオーセンティシティの根拠となるため、解体は丁寧に行われ、材料や技術の建築史学的検討も詳細に行われている。その際、木造なら腐食した部分を金輪継ぎで新材に置き換えればよいが、漆喰仕上げなどの左官は同じ方法でやり直すしかない。回収し再利用される煉瓦やタイルの場合、剥がす過程で割れたり、劣化した部分は焼き直しになるが、当時の製造者が廃業あるいは転業し、成分や焼成温度などの記録が失われていることも多く、地道な試行錯誤を重ねるしかない。そうした気の遠くなるような作業に取り組んできたLIXILの後藤泰男さん、芦澤忠さんと、今回は復原タイルを訪ね歩いた。

復原建築の中の復元タイル

まず訪れたのが愛知県犬山、入鹿池のほとりにある「博物館明治村」。建築家の谷口吉郎(当時東京工業大学教授)と、土川元夫(当時名古屋鉄道副社長)が、金沢四高の同窓会で「明治時代の素晴らしい建築物がみすみす破壊されてしまうことは実に惜しい」と話し合ったことをきっかけに構想され、約5年後の1965年までに15件(現在は64件)の明治時代の建築が移築され開村した明治建築の野外博物館である。初代館長を務めた谷口の明治建築への思いは鹿鳴館が解体された1940年に新聞に寄せた記事「明治の愛惜」にも綴られている。「明治に生れた人達が、自分の所持品を持ちよつて、それを小博物館にすることは出来なかつたらうか。それこそいい明治の記念物となったらうに。明治時代の人から、次の時代に贈るほんとにいい贈物になつたことと思ふ」。谷口の文化観、文明観が伝わる一文である。明治村には商店や便益施設のクラスター、別荘地のクラスターなどがつくられているが、これは移設に際し元の立地が見立てられているからである。これに市電やSL、園路、水路が絡み、湖畔の小さな町のように計画されている。2007年に移築された芝川又右衛門邸(1911年、武田五一)も、池に突き出した小高い丘の高低差を利用して空中にベランダを張り出す建ち方が再現されている。LIXILやきもの工房が復元にあたったベランダの床タイルは、現物がなく白黒写真を頼りに色が特定された。レトロな村内バスで移動し、帝国ホテル中央玄関(1923年、フランク・ロイド・ライト)へ。1923年竣工であるが、明治の様式建築からモダニズムへと至る筋道を物語るライトの傑作ということで、1976年に明治村に移築された。建築のアメリカ性を追求していたライトは、イギリスを想起させる赤煉瓦を嫌い、黄色の煉瓦を好み、大地に根差して水平方向に広がる壁によく用いた。水平性を強調する太めの横目地は要所で金色に塗られ、縦のスクラッチが縦目地を目立たなくした。この「スダレ煉瓦」250万丁、穴抜煉瓦150万丁、計400万丁が必要だったため、国産化の方針が決められたものの、当時黄色煉瓦は稀で、第1回で訪れた「長楽館」(1909年)や、「名和記念昆虫館」(1907年、武田五一)が先例としてあるくらいだった。そこでその製造にあたった常滑の陶工、久田吉之助に白羽の矢が立ったものの、病を抱えた久田はその期待に応えることができなかった。結局ホテル直営の「帝国ホテル煉瓦製作所」が1917年に設立され、半年後に求める黄色に辿り着いた。その時の技術顧問が、伊奈長三郎と父・初之烝。アメリカから製造機械を導入し、土管の大量生産工場を経営していたふたりは、そのノウハウを煉瓦製造に活かし、さらにテラコッタも受注した。全製造を終えた1921年「帝国ホテル煉瓦製作所」の設備と従業員を匿名組合伊奈製陶所が譲り受け、3年後に伊奈製陶株式会社に発展。これを契機に常滑では建築陶器製造の気運が高まり、スダレ煉瓦は薄いスクラッチタイルに引き継がれた。

明治村の建築担当部長、石川新太郎さんに玄関棟を案内してもらう。日比谷にあった帝国ホテルは煉瓦と大谷石を型枠としてコンクリートを打ち込む特別な工法を用いていたが、1976年の移築時に鉄筋コンクリート造になり、スダレ煉瓦はスクラッチタイルに、痛みが進んでいた大谷石は新材に取り替えられた。玄関キャノピーを縁取るレリーフを施された大谷石については、安全性を優先してコンクリート擬石に置き換えられた。これは歴史的建造物の真正性(オーセンティシティ)と、展示上確保すべき安全性が衝突するケースだが、そのせめぎ合いの中で生まれた工夫の数々は、妥協の産物というよりは、移築の中にしかない生きた建築性を宿していると見るべきではないだろうか。直近では2007年にINAXライブミュージアムにて開催された企画展「水と風と光のタイルー

F.L.ライトがつくった土のデザイン」にて「光の籠柱」などが彫り直された大谷石、焼き直されたスダレ煉瓦、テラコッタにより復原された。先述の「帝国ホテル煉瓦製作所」の系譜にあたるLIXILやきもの工房がその役を担った。

それにしてもロビーに入った時から続く洞窟にいるような感覚はなんだろうか。光の籠柱を回り込みながら緩やかに上がる大谷石の階段は、積み上げられたというより、削り出されたようだ。光籠をはじめ、開口部や手摺りの透かし彫りによって絞られた光は、自然光と人工光の違いを弱め、窓外の景色をホワイトアウトさせる。メザニンには展示があり、日比谷時代に使われていたスダレ煉瓦、移築時に焼かれたスクラッチタイル、テラコッタ成形の雌型などを見ることができる。公開されていない半地下の倉庫に案内してもらうと、そこには傷んだ大谷石ブロック、欠けたテラコッタやスダレ煉瓦、どこに使われていたか分からない紫色のガラスブロック、樹脂で試作したテラッコッタの代用品などが棚に保管されている。全体への再統合から逃れたこうしたカケラには、モノそのものの命というか、職人の魂を宿しているような迫力がある。

見学の前に、館長の中川武さん、主任学芸員の中野裕子さん、石川さんにお話を伺った。フクゲンにはフクハラ(復原)とフクモト(復元)があるという。復原は建物の原物を修復すること、復元は失われた建物の再現や複製、という違いである。明治村のように、解体された原物の移築は復原になる。タイルの場合原物の回収と、経年劣化や解体で失われたタイルの焼き直し、つまり復元のふたつの筋がある。回収では、タイルの壁面などを大きな範囲で解体(おおばらし)し、裏足についたモルタルを切除、酸洗いで溶かし、タイル1枚1枚に戻す。焼き直す場合は、原物のもつ色や質感に近付けていく過程で、粘土や釉薬の調合、焼成温度や時間の検討が繰り返される。すなわち当時の建築様式や社会を追体験する博物館である明治村は建築の復原技術アーカイブとしての側面ももち合わせているといえる。復原/復元に関わる希少な技術や工夫を横断的に総覧できる施設の必要性を、中川館長も次の課題として挙げておられた。実は64件目となる芝川邸の移築を最後に、明治村は建物を増やしていない。建て詰まりを避けるのと、移築できる明治建築がもう残っていないためである。経年劣化への対応、毎日の開け閉め、撮影への舞台提供など、マネジメントは多岐に渡るが、復原技術アーカイブもそこに加えてほしいものだ。

【写真資料】芝川又右衛門邸(1911年、武田五一、兵庫県西宮市、2007年明治村へ移築)

1911年に武田五一の設計により創建。1995年の阪神・淡路大震災による損壊を機に解体され、2007年に明治村へ移築。移築の方針は、外観は1933年刊行の『武田博士作品集』の掲載写真の姿に可能な限り復原し、内部は解体当時の仕様を参考としたうえで旧仕様が判明する部分はそれに基づき復原。タイル復原はLIXILやきもの工房にて行い、再利用を前提に解体、保存されたタイルの分析と写真資料の確認から復原した。

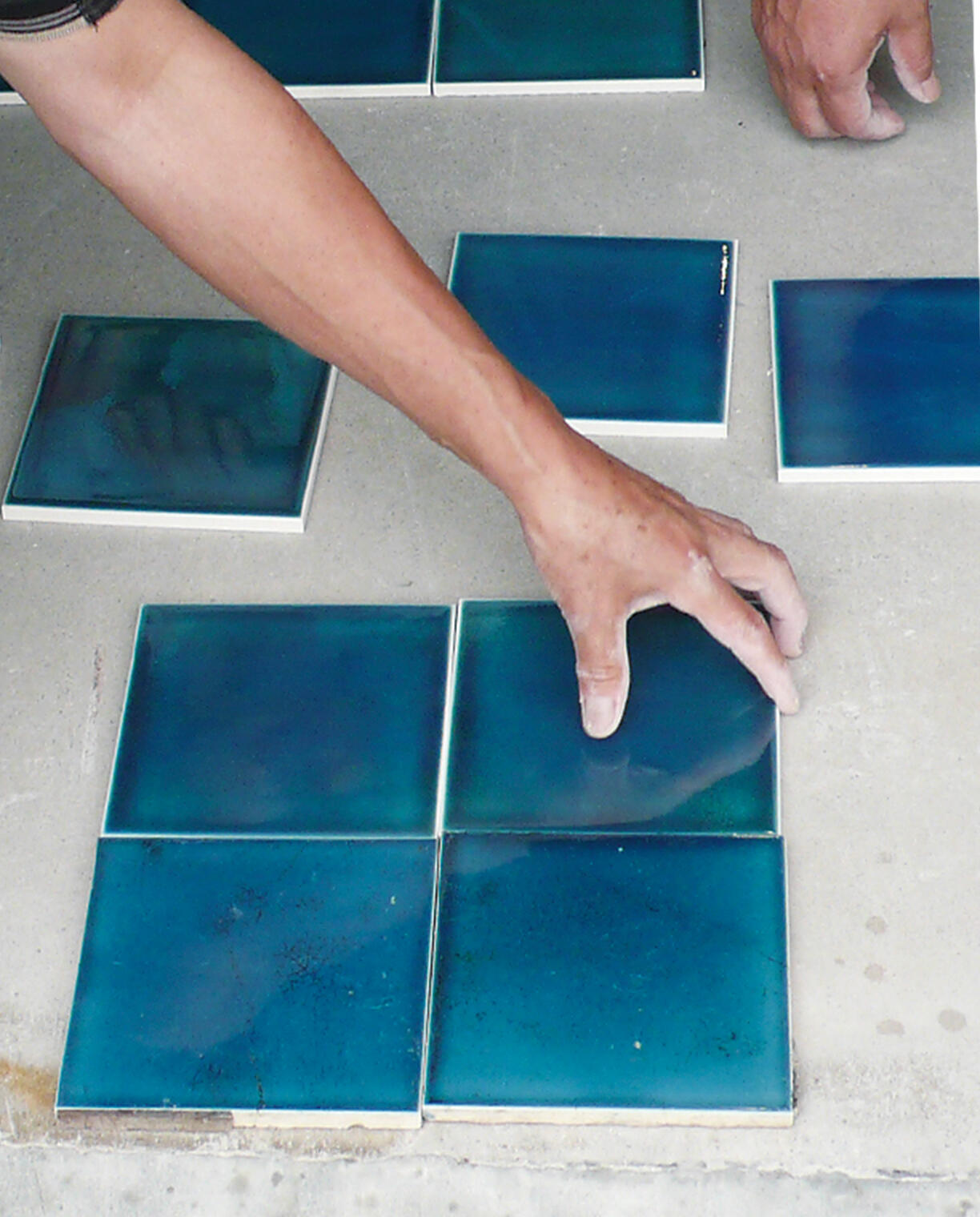

ベランダの床タイルは、当初オリジナル品を確認することができず、白黒写真から寸法や色合いを推測することになった。保存されていた他素材の色と写真の色を比べ、さらにイギリスから輸入された他現場のタイルの色合いを参考にしながら色を推定して試験し、明治村とLIXILやきもの工房で協議して生産された。生産後に見つかったイギリスから輸入されたオリジナルタイルが、生産したタイルととまったく同じ茶褐色であったという。(左から3枚目の写真はタイル裏面)

1階客室・食堂に設置されている暖炉のマントルピースや床のタイルには、イギリス製硬質陶器タイルが使われていた。マントルピースの装飾タイルは損傷が少ないことからオリジナルを用いることができたが、床タイルは一部損傷しており復原。分析の結果、釉薬に有害成分の鉛が使用されていたため、復原は成分をトレースするのではなく、鉛を使用することによって得られる高い光沢を鉛を用いずに再現。色合いと光沢の再現には多くの試作回数を要した。

【写真資料】帝国ホテル二代目本館中央玄関(1923年、フランク・ロイド・ライト、東京都千代田区、1976年明治村へ移築)

創建時1917年にホテル直営の「帝国ホテル煉瓦製作所」を愛知県常滑市に構え、5年かけ250万個のスダレ煉瓦と数万個のテラコッタを製作。スダレ煉瓦とはライトが設計のために来日した際に持参した表面にスダレ模様引っ掻き筋が入った厚さ約60mmの煉瓦のこと。帝国ホテルが関東大震災で倒壊しなかったこともあり、震災以降鉄筋コンクリート造の表面仕上げ材として厚さ約20mmでスダレ模様のタイルが多くの官公庁建築や大学建築で用いられた。

復原はライトが鉱山ごと購入した原料粘土を探すことから始めた。知多半島南に位置した鉱山は既になかったが、地元の陶芸家のために掘っていた内海粘土に遭遇することができた。

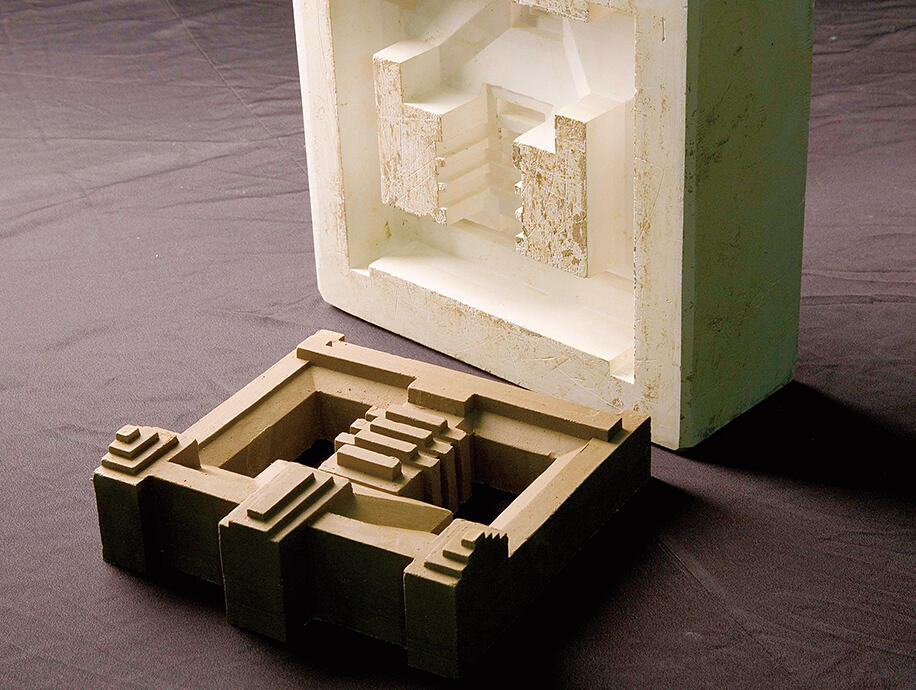

原料粘土の水分を調整したうえで木製型枠に入れて押し固めて成形し、その表面を釘を等間隔に打ち付けた棒状の治具を用いて表面を引っ掻いている様子が写真に残っている。復原では、量産のために押出成形機を用いて成形したが、同様の治具を制作して引っ掻き筋をつけた。

スダレ煉瓦の製造が軌道に乗ると、特殊形状の煉瓦(テラコッタ)を数種つくるようにと木製の原型が送り届けられたと記録に残っている。常滑陶器学校の先生の力を借りて、原型から石膏型を作成して制作。石膏型設計には脱型の容易さを考えた傾斜などのノウハウが必要で、試行錯誤を重ねて適切な石膏型を作成して復原。アメリカの財団に残るテラコッタの図面には、ライト直筆の図面に何度か変更されていた跡が残る。

タイルのアーカイブ

次に向かったのは日本における磁器モザイクタイル生産の発祥地であり、生産量日本一を誇る多治見市の笠原町。「多治見市モザイクタイル」(2016年、藤森照信)設立に奔走された初代館長の各務寛治さんにお会いする。3階の展示によると、この地でモザイクタイルの生産が始まったのは1935年頃。京都にあった国立陶磁器試験所で技術を学んだ山内逸三が、故郷の笠原町に戻って研究を続けて確立した施釉モザイクタイルの技術を、地元の製陶企業に公開したことで国内最大の産地が形成された。耐久性・耐水性・発色性に優れたモザイクタイルは、戦後復興期に水回り、外壁の装飾に重用され、輸出も盛んに行われたが、1990年をピークに出荷が減少に転じた。タイルの原料となる陶土を販売する「土屋」さんの立場からそのことを実感していた各務さんは、作品性すらあるモザイクタイル壁が続々と解体されることに心を痛め、タイル産業存続のために魅力発信の必要性を痛感し、解体される建物のモザイクタイル壁や、メーカーの死蔵品やサンプル帳を譲り受け始める。数年経った頃、近代建築のタイルについて語る建築探偵・藤森さんの記事を目にし、古タイル収集の協力依頼を兼ねて会いに行く。付き合い始めてまもなく、茅野市の神長官守矢資料館に連れて行かれ、タイル館の設計はこの人にと確信。2006年、笠原町の多治見市への編入合併に伴う合併特例債を活用した新施設として、モザイクタイルが町役場跡地に構想される。藤森さんの最初のスケッチは、陶土採掘場のように山の断面の上に小さな木が並ぶという驚きのものだったが、ほぼその通りに実現された。中央のドアに向かってすり鉢状のランドスケープを降りて行くと、土壁面を覆うダイヤ格子の交点でモザイクタイル群が光を反射する。一方白い円形モザイクタイルで隙間なく壁や床が覆われた4階には、モザイクタイル画や竈などが常設されている。屋根には大穴が開き、光も風も雨も入ってくる。耐候性の高いタイルならこれでいい。これはコレクションのごく一部という各務さんに残りはどこに?と伺うと、元クリーンセンターにあるとのこと。案内をお願いすると、まず事務室にはサンプル帳、モザイクタイルをシートにまとめる紙貼りの治具などがスチールラックにずらりと並ぶ。中には竣工写真を集めたアルバムもあり、タイルと建物の紐付けに役立ちそうだ。天井の高い倉庫には、おおばらしされたモザイクタイル壁や竈が床に置かれ、スチールラックに積まれたプラスチックのコンテナボックスにはモザイクタイルが分類されている。アクセシビリティを高める目録化が進めば、タイルをつくり、タイルにつくられた笠原町のコミュニティ・アーカイブとして輝くのは疑いのないことである。

タイルコレクションはすでに市民の活動にも波及している。町内各所にある鉄筋コンクリート造のゴミステーションに、モザイクタイル画で装飾が施されている。その第1号は以前コレクションを保管していた元保育園の前のもの。各務さんの妻の典子さんが中心になり「モザイク・プリンセス」という女性たちがコレクションから色やかたちを拾って、次々にモザイクタイル画を実現してきた。今井謙二のフェニックスモザイクと同じく、回収されたモザイクタイルを連ねた大きな絵は、コミュニティの力強い表現となる。

【写真資料】多治見(岐阜県多治見市)

岐阜県南部の中核都市多治見市は、7世紀初頭頃から続く美濃焼の産地として知られる。現在の美濃焼は瀬戸焼と区別されるが、古くは「古瀬戸」といわれる施釉陶器が美濃の窯で焼かれるなど、その区別は難しかった。また、2006年に土岐郡笠原町が多治見市に編入された。笠原町はタイル生産関連工場が多い町であり、現在多治見市はタイル生産量日本一を誇る。

元クリーンセンターに、地元で生産されたモザイクタイルを中心に、そのサンプルシートや見本帳がアーカイブされている。また倉庫には、解体されたりした建築からサルベージされたタイルが施された部品が収められている。

「多治見市モザイクタイル」4階展示室。地元を中心に各地から収集されたモザイクタイル画の壁面、銭湯の絵タイル、洗面や風呂などが展示されている。

笠原の女性たちを中心とする十数名の女性を中心としたボランティアグループ「モザイクプリンセス」地元のタイル業界の協力を得ながら、町内のゴミステーション(ゴミ置き場)をタイルで装飾する活動を続けている。3面のコンクリート壁にそれぞれにコンセプトタイトルをつけたストーリーのあるタイル装飾が施されている。

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年12月25日