タイル探訪 その3:復原/復元からアーカイブまで

時を超えるタイル

塚本由晴(建築家)

タイル、やきものの転用

耐候性に優れる焼き物は、実は屋外に野晒しにもできる。街中で目にするタイルやレンガ敷きの歩道や塀もストック法のひとつと見なすこともできる。そのグッドプラクティスを瀬戸、常滑に探しに行く。古窯の街は、陶土の採取、登り窯の設置、薪の入手などの条件を満たす山裾の傾斜地にあるので階段と坂が多い。一方、在庫処理品や古くなった窯道具など、市場に出回らないやきものも大量に発生する。だから石の代わりにやきものを使って垣がつくられた。山あいで輸送に不利なため、小さく軽い食器生産を得意とした瀬戸の場合、道と宅地の段差を解消するのに、エンゴロ(サヤ鉢)、エブタ(棚板)、ツク(支柱)などの窯道具を積んだ窯垣が発達し、海運を背景に大型のやきものを得意とした常滑の場合、大口径土管や焼酎瓶を積んだ擁壁と、土管焼成時に使用された捨て輪(ケサワ)を敷き詰めた坂が窯元を繋ぐ。街でつくられたやきものが、町のインフラとして町に一体化する風景が、やきもののまちのコミュニティ・アーカイブになる。

常滑ではINAXライブミュージアムの「なんとかせにゃクロニクル」展で地元の建築家、水野太史さんと合流。難題に直面するたびに「なんとかせにゃ」と頭を捻り、局面を打開してきた伊奈製陶、INAX、LIXIL100年を時系列で辿る原点に、「帝国ホテル煉瓦製作所」のスダレ煉瓦も展示されていた。水野さんの最新作が近所にあるというので案内してもらう。常滑のタイル製造を代表していた「杉江製陶所」のタイル見本室のモザイクタイル床をサルベージし、テラスに再利用したもの。社屋の解体に際し行われたタイル見本室の見学会に集まった有志に背中を押された現社長の杉江明子さんはクラウドファンディングを立ち上げる。その回収と移設を仕切った水野さんは、1枚1枚に番号を振って回収したタイルを、自身が設計していた福祉施設にテラスとしてスポリアした。元の建築から取り出した石材などを、所を変えて再利用するスポリアのタイル版である。水野さんの事務所がある実家の水野製陶園には、バブル崩壊で受注が途絶えた時に、当時社長だった水野さんのお父さんが会社の蓄えでつくり続けた煉瓦が野積みされた山がある。「杉江製陶所タイルテラス」はこの山を日々眺めながら設計する水野さんの懐の深さを感じさせる作品である。

常滑を後にし、2012年に岡崎市東公園に移築された「旧本多忠次邸」へ。本多忠次は旧岡崎藩主本多家の末裔で子爵家の次男。東京大学の哲学科で学び、36歳の時、敷地選定から基本設計まで自身で行い、スパニッシュ様式にチューダー様式を加味した木造2階建ての洋館を1932年に完成させた。丘の上に建つ館は、ベージュ色のモルタル仕上げのファサードに対し、1階にロッジアの掘り込み、左上に屋根の妻の突き出し、左下にボウ・ウインドウの張り出し、右側に2層に渡るボウ・ウインドウの張り出しなどの凹凸が賑やか。その縁に当たるアーチ部分、縦長窓の上端、バルコニーの笠木に用いられたタイルが、水切りの役目を果たしつつ凹凸を強調している。柱やアーチや窓周りなど垂直部分のスクラッチタイル、焼きプリンのシロップを思わせるバルコニー笠木の施釉タイルに対し、中央2階、妻面2階の開口は木製引き違いガラス框戸で、内側に引いた位置に障子が入っている。室内に目を移すと、玄関床と壁泉のモザイクタイル、浴室床と浴槽エプロンおよび洋式便所のモザイクタイル、サンルーム床のセメントタイルなどが、暮らしの中の洋風なふるまいの背景にタイルが積極的に用いられている。2階の半分と1階夫人室は和室で、夫人は和装を好んだようだ。元来様式というのは、ジュエリーからファッション、建築、そして土木構築物にまで応用できるもので、アール・デコまでは確かにそうだった。そうした様式観が色濃い時代のこの住宅には、和=木や畳と洋=タイルや家具が対比されている。でも、部屋を移動する度に着替えるはずもないから、和装と洋装が入り混じっていたのだろう。この建物の移築では、おおばらし→ウォータージェットによるモルタル部の切除→酸洗いという回収の行程と。土選び→釉薬の試行→焼成の試行を繰り返し、ひたすら原物に近づけていく焼き直しの行程でLIXILやきもの工房が貢献した。芦澤さんはバルコニーの笠木を何度もさすりながら、少し悔しそうに「もっとできたな」と漏らした。

【写真資料】瀬戸(愛知県瀬戸市)

やきものの原料となる良質な陶土や珪砂が豊富で、「せともの」という言葉は1000年前から続く瀬戸焼から由来。江戸時代後期からつくり始めた磁器は新製焼、古くからの陶器は本業焼と呼ばれる。

瀬戸市内にある珪砂・陶土の巨大な露天掘り鉱山は、その風景の雄大さから瀬戸キャニオンとも呼ばれている。また町並みには、せとものを焼く際に用いられる道具であるエブタ(棚板)、ツク(支柱)などが役割を終えて積み重ねられ、擁壁や塀となって独特の風景をつくり出している。

【写真資料】常滑(愛知県常滑市)

古くからこの地は粘土層の露出が多く、常滑の名前は「常」は「床(地盤)」、「滑」は「滑らか」という意味からきている説もある。この粘土を用いたやきものづくりが平安時代末期から行われ、常滑焼は日本六古窯(他は瀬戸、越前、信楽、丹波、備前)のひとつでもある。海に面していることを活かして、平安、鎌倉時代には大型の壺やカメを、明治以降は土管を日本中に海上輸送していた。

江戸時代から続いてきた東窯工業(戦前の名は杉江製陶所)が事務所として使ってきた「タイル見本室」解体に際し、「ワークセンターかじま」の前庭に移設。「杉江製陶所 タイルテラス」と名付けられた。見本室の床を彩った時と同じレイアウトで復元。

土管は明治期に焼かれたもので、割れなどがある不良品ではあるが、擁壁に利用されることでものづくりの町の活気を今に伝えている。

【写真資料】旧本多忠次邸(1932年、東京都世田谷区、2012年岡崎市へ移築)

本多忠次氏が岡﨑出身の徳川四天王のひとり本多忠勝の末裔であることから、東京世田谷に1932年に建てられた住宅を2000年に解体する際に、岡崎市が解体材を保存。2008年に復原工事の設計が始まった際に保存されたタイルを視察。復原を前提とした解体であったことから、壁面や床面のタイルが施工されたままで分割されて保存されていた。表面の汚れを洗浄してそのまま利用する部分と、裏面のモルタルを除去してタイル単体として再利用するものの量を把握し、不足分のタイルについて復原することになった。

復原に際し、解体でおおばらしされたタイルをすべて並べて、浴槽や壁泉など塊のまま再利用できるもの、1枚ごとに酸洗いして再利用するもの、さらに再生する必要があるタイルを分別した。

笠木のタイルは、薬液槽で裏面のモルタルを除去し割れや亀裂のないものを再利用。不足分の復原では、1枚1枚筆を使って釉薬を塗ることで釉薬の厚みの違いによる色の違いを表現。コーナー部分の役物の成形は、押出し成形直後に45度で切断し、ノタと呼ばれる水分を多く含む粘土で接着する生接着の技法を用いて成形した。

外壁のスクラッチタイルは、裏面のモルタルを除去したうえで酸洗いしてできる限り再利用し、不足分のタイルに関しては、同じ色調の標準品のスクラッチタイルを用いた。

タイル製造の行程

最後に訪れたのは早稲田大学の「大隈講堂」。1922年、創立者大隈重信の逝去を受けて記念講堂の建設が決まり、設計競技を経て当選案が選ばれたが、関東大震災が発災し計画は中断。1925年に寄付が集まり、改めて佐藤功一(建築)、内藤多仲(構造)、佐藤武夫(音響)の面々による設計で1927年に完成した。大学創立125周年に合わせ、2007年にはホール機能のアップデートと耐震補強並びに、外装の復原改修が行われた。単独塔やロマネスクな壁面が広場と連続アーチのコロネードで接するところなど、外部の佇まいはラグナール・エストベリのストックホルム市庁舎に通ずるものがある。塔についてはストックホルムが北方ルネサンス的であるのに対し、大隈はゴシック的、壁面についてはストックホルムが赤煉瓦であるのに対し、大隈はスクラッチタイルである。コロネードの内部のタイルは健全であったが、雨や日射に晒されてきたタイルは、剥離と落下の危険から全面的に撤去、復原された。LIXILは、壁から剥がした原物のスクラッチタイルを観察し、1個分の型枠を使って当時のつくり方を手づくりで再現。裏足がない裏面に白、茶色、茶褐色の斑が見られることから、施釉による発色ではなく、陶土の混合であり、製造記録より成分の異なる多色の粘土が層状に堆積する伊賀粘土と特定。ベースとして粒子の細かく滑らかな木節粘土、斑として発色する有色粘土を親指大の塊にして混合し、型枠成形後に釘を棒に打った櫛で表面を引っ掻き、粘土の境界を曖昧にする行程が確認される。数が限られる役物は治具に固定して定規と釘を使ってスクラッチする手づくりとするが、量が必要なタイルについては工程の機械化が図られた。するとタイルの寸法精度が上がり、原物の柔らかい印象や揺らぎが失われてしまう。そこでスクラッチ後のタイルを手で取り上げ、「わらび」と呼ばれ削りかすを押し付けるなど、手の痕跡が加えられた。コロネード内に現物と復元タイルが隣り合うところで比較すると、原物タイルはエッジが直線でなかったり、スクラッチが細く、端部が崩れ気味になっている。復元タイルの縁は直線的で、スクラッチは太く端部は崩れていない。原物はひとつひとつ成形してから手でスクラッチしているのに対し、復元は先に粘土板をスクラッチ台で引っ掻き、次にワイヤーカッターで個体に切り出している。スクラッチのストロークが長く抵抗が大きい復元は、釘が太いのだろう。機械化のために行程の入れ替えが生む細部の違いである。「当時の建築家は現代建築のような正確さを望んだができなかった。一方、正確さに慣れた現代人にはそれが味に感じられる。タイルは復原できても、当時の技術水準、当時の人間を復原することはできないのです。」と語る後藤さん、当時の人びとと現代人の間をタイルに乗って往来しているかのようだ。スクラッチタイルを堪能した後は講堂内部へ。亀の甲羅のような、繭のような天蓋で覆われていて、観客席と舞台の一体感がすごい。その一方で曲面の天井中央に、別の場所にある何かと各人が交感するような天窓が浮かぶ。天蓋に肌理を与えるヘリンボーン柄に縫い付けられたロープが、反響を和らげ意匠上の優雅さに繋がっている。

改修は健全化や機能性の向上だけでなく、大学としての時間の持続に、大隈講堂が目撃してきた活動が拍を打ち、共通感覚としてのリズムに編み上げる機会にもなり得ている。その共通感覚に自己同一化する同窓の面々は、早稲田大学を生き直すことができる。大学の講堂は、そうした繋がりの結節点に相応しい建物であるべきなのである。

【写真資料】大隈講堂(1927年、佐藤功一、東京都新宿区)

大学創立125周年に合わせ外装の復原を実施。タイルの裏側から数種類の色合いの原料の塊が不均質に混じり合っていることを確認。異なる色合いの原料の塊を混合して成形後、表面のスクラッチ加飾で境界を曖昧にしていることがこの外壁タイルの最大の特徴であると考え、復原タイルを製作。

三重県上野地区に産する伊賀粘土が使われた記録があり、復原でも原料として用いた。白、茶、茶褐色の色となる粘土を1~2cmほどの塊にして、一定割合で型枠に押し込み成形した後、釘を打ち付けた棒で表面を引掻くスクラッチ加工する方法で再現。大量生産のためには機械での生産が必要であり、湿式の造粒装置や振動プレス機を用いて成形し、直後に機械によるスクラッチ加工を施すという方法を用いた。また、手づくりであった創建時のバラツキを再現するために加工の一部などに手でコーナー部を押さえるなどの作業を取り入れた。

復原/復元、スポリア、アーカイブ

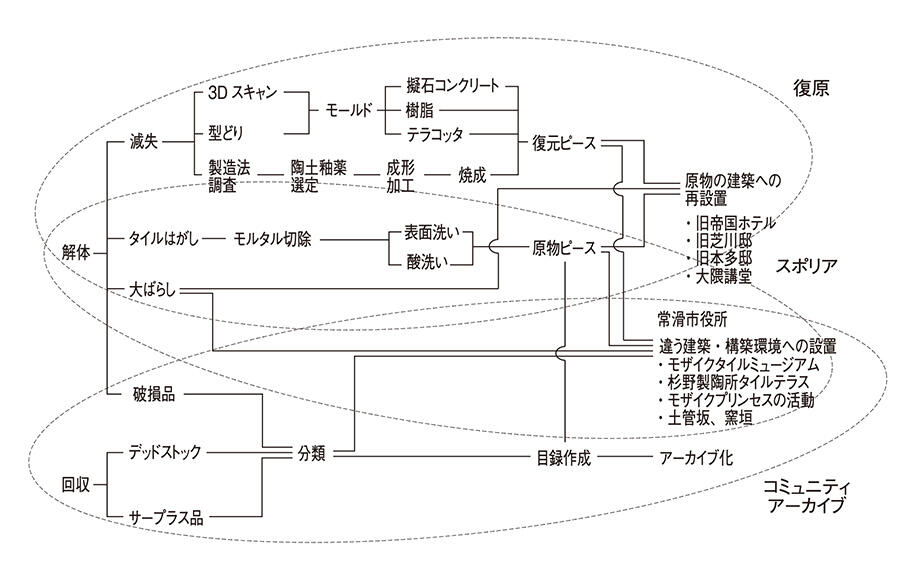

今回、復原タイルを訪ねて解体から復原/復元までの間にさまざまな経路があり、その行程に隣接して違う建物・構築環境への転用されるスポリアへの行程や、デッドストックやサープラス品の回収、保管、分類、目録作成よるアーカイブ化への行程、およびその重なり合いを見ることができた(下図)。こうした経路の豊かさは、成長を前提としたスクラップアンドビルドの社会ではまったく顧みられてこなかったが、縮退する社会においては建築文化の圃場としてさらに耕されていくことになるだろう。文化財としての建築を中心に実践されているタイルの復原/復元は、建設当時と現代というふたつの時代を往来せざるを得ず、結果的に技術水準や社会的共通認識や人間自体が、時代を経ることによっていつの間にかつくり変えられるという、見える化しにくく、対象化しにくい問題をその内側に抱えており、その間を埋めようとする試みの中には、技術的知見を元にした大胆な推論や、創造的工夫が込められている。これに対し、市井の建築や街角で実践されているタイルのスポリアや転用はもっと即物的で、昭和人気のような古い時代への憧れやゴミを出さない循環型の建築への関心に押されて、今後さらに増えることだろう。これに対してタイルややきもののアーカイブ化は、今のところタイル生産地における個人のコレクション、あるいは企業によるコレクションをで展示するかたちになっているが、回収されたタイルの製造や活用の記録を目録化するなど、アーカイブとしてのアクセシビリティを高めるにはさらなる作業が必要である。しかし「多治見市モザイクタイル」の4階展示室や瀬戸や常滑のやきものの垣のように、タイルややきものの耐候性の高さに着目し、さらに解体が容易な固定方法を工夫するならば、建築の外構や街路を資材ストックとしてリデザインし、まちの風景をアーカイブ化することもできるはずである。まちでつくられてきたやきものが、まちをつくる。それがコミュニティの存在証明となる。

注:ものづくりやイベントの流れを、いくつかの部分に分節したものを「工程」、それが遂行される順を「行程」として使い分けている。

図:復原、スポリア、アーカイブの工程

INAXライブミュージアム「建築陶器のはじまり館」

LIXILが運営する、土とやきものの魅力を伝える文化施設「INAXライブミュージアム」(愛知県常滑市)の一角に、近代日本の建築と町を飾ったテラコッタを展示する「建築陶器のはじまり館」がある。LIXILは、主に大正時代から昭和の初期(第2次世界大戦前)まで、鉄筋コンクリート造の建築に取り付けられた装飾のためのやきもの「テラコッタ」を譲り受け保存してきた。この「建築陶器のはじまり館」は、屋内と屋外の展示エリアで構成され、屋内展示では、関東大震災を契機に明治期の煉瓦造の洋風建築から鉄筋コンクリート造へと変わっていく建築の近代化の流れと当時の建築を彩ったテラコッタについて、社会情勢を紐解きながら解説し、近代建築の巨匠、フランク・ロイド・ライト設計の「帝国ホテル二代目本館(ライト館)」の食堂の柱など貴重な資料を展示している。屋外の「テラコッタパーク」では、長く建築物の壁を飾ってきたテラコッタを、本来の姿である壁面に取り付けた状態で展示し、ゆったりとした芝生広場で青空の下、日本の近代建築が花開いた時代の息吹や、人びとのものづくりへの熱意が伝わってくる。

左上:「建築陶器のはじまり館」展示風景、左は帝国ホテルライト館食堂の柱。左下:ライト館「光の籠柱」のテラコッタ。右上:「テラコッタパーク」屋外展示風景。風景。右下:大阪ビル1号館にあった愛嬌のある鬼や動物の顔のテラコッタ。

企画展

「なんとかせにゃあクロニクル―伊奈製陶100年の挑戦―」

会期:2024年4月13日(土)~2025年3月25日(火)

会場:INAXライブミュージアム「土・どろんこ館」企画展示室

およそ千年の歴史をもつ六古窯の町、愛知県常滑市で設立した伊奈製陶(INAX、現LIXIL)は100周年を迎えました。本展では、伊奈製陶からINAXに至るものづくりの歴史を、年表とエポックメイキングな製品や技術などの実資料と共に展観し、先人たちの創意工夫を紐解きます。

所在地:愛知県常滑市奥栄町1-130 tel:0569-34-8282

営業時間:10:00 ~ 17:00(入館は16:30まで)

休廊日:水曜日(祝日の場合は開館)、年末年始

入館料: 一般700円、高・大学生500円、小・中学生250円(税込、ライブミュージアム内共通)※その他、各種割引あり

web:https://livingculture.lixil.com/ilm/

雑誌記事転載

『新建築住宅特集』2024年9月号 掲載

https://japan-architect.co.jp/shop/jutakutokushu/jt-202409//

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年12月25日