社会と住まいを考える(国内) 6

建築と都市の「大きさ」について考える

川島範久(明治大学、川島範久建築設計事務所)

大きな建築と小さな建築

日建設計《NBF大崎ビル(旧・ソニーシティ大崎)》(2011)

写真=野田東徳(雁光舎)

大学院修了後、組織設計事務所に入社し、初めて設計実務に携わったのが都心の大規模超高層ビルだった。大学院では戸建住宅における環境・エネルギー制御をテーマに研究していたので、建築サイズの大幅なスケールアップに面食らったのをよく覚えている。戸建住宅(10m×10m以内のサイズをイメージしよう)においては、外部環境の影響を建築の外皮や空間構成の工夫で調整し、快適な内部環境を省エネで実現する、といった所謂パッシブデザインがテーマだった。しかし、大規模ビル(一辺100mを超えるサイズをイメージしよう)では、同様に外皮の工夫によって窓際空間の環境は快適・省エネにできるが、その効果が及ぶ範囲は全体のわずか一部なのだ。そのため、外皮の工夫による省エネ効果は、大きな割合を占める内部空間の環境制御をする機械設備の高効率化と比べれば、微々たるものとなる。ファサードデザインをどれだけ頑張っても、奥には自然光は届きようがない。自然換気には限度があるし、高層階では強風で窓を開けられないことが多い。まさに、レム・コールハースが著作『S, M, L, XL』(Monacelli Press、1998)における論文「Bigness or the Problem of Large」で指摘したことを実感することになったわけだ。

レム・コールハース『S, M, L, XL』(Monacelli Press、1998)

一方、大きな建築は外部環境に与える影響が大きい。大きな影を落とすことになり、ガラス面は反射光害も起こす。ビル風も起こせば、ヒートアイランド現象も増長する。だから、大規模・高層ビルを建設する際は環境アセスメントが求められるわけだが、ここでの経験を通して、内部環境だけでなく外部環境も快適にできるような(せめて外部に悪影響を与えないような)建築計画や外皮の在り方を考える、といった視点を得た。考えてみれば、これは大きな建築に限らず、小さな建築でも持つべき視点であり、「その地の環境ポテンシャルを周辺とシェアしながら最大限取り込む」といった考えのもと、建物サイズにかかわらず設計に取り組んできた。とはいえ、低密度な都市郊外における戸建住宅といった小さな建築において、周囲への配慮をしながら、十分な通風採光をすることに関して言えば、大きな建築と比べると容易だと感じた。そして、郊外の「良好な環境」の価値を改めて実感したのだった。

川島範久+佐藤桂火+高瀬幸造+平岩良之《Diagonal Boxes》(2016)

写真=鈴木淳平

中くらいの建築

川島範久建築設計事務所+日本土地建物《REVZO Toranomon》(2020)

写真=長谷川健太

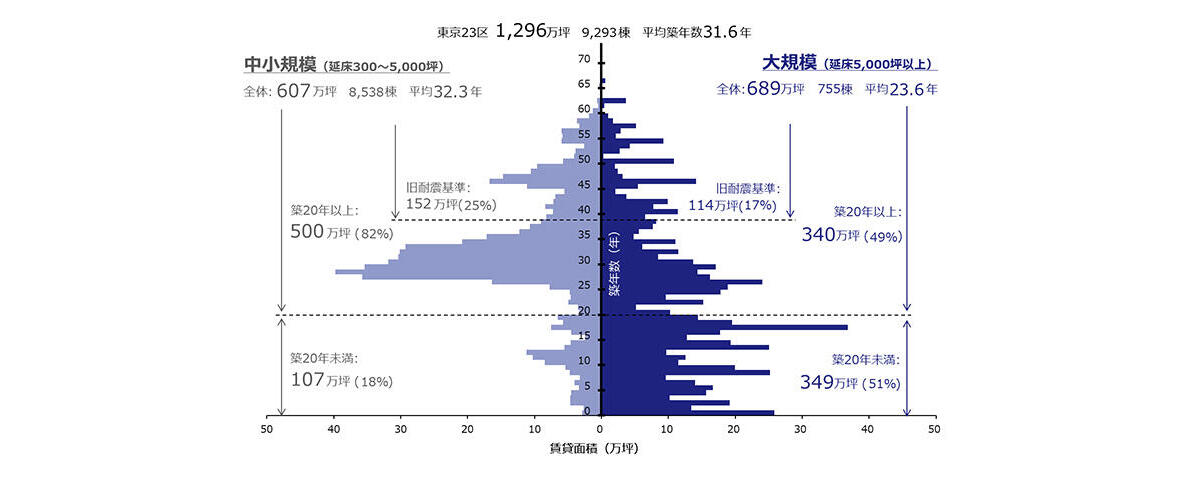

そんな中、都心の中規模ビルの設計に携わる機会を得た。近年の再開発ブームが象徴しているように、延床5,000坪以上の大規模オフィスは築浅のものが多く、上質なストックが充実してきている。また、近年は、コワーキングスペースやスタートアップオフィスも注目されてきた。一方で、延床5,000坪以下の中小規模オフィスはストックが少なく、ワークスペースの選択肢が限られている状況だった。そこで、企業がステップアップしていくうえでの、この抜けていた間のニーズに応えるべく、近年、複数の不動産が中小規模オフィスブランドを立ち上げてきた。今回のビルは、そのような中規模オフィスブランドのひとつの、プロトタイプ第1号として計画されたものだった★1。

東京23区オフィスストック賃貸面積ベース(ザイマックス総研研究調査)

このビルが竣工したのは2020年6月。COVID-19の感染症拡大が深刻化し緊急事態宣言が発令されたのは2020年4月7日だったが、それに伴い、多くの企業が従業員に対して在宅勤務を推奨し、働き方の抜本的な見直しをはじめた。2020年10月に発売された書籍のタイトル『さよならオフィス』★2に象徴されるように、「そもそもオフィスなんて不要なのでは?」といった議論さえも起きているわけであるが、本稿ではそのようなオフィス論には深くは入り込まない★3。ここでは「中くらい」という建築サイズについて感じたことを紹介したい。

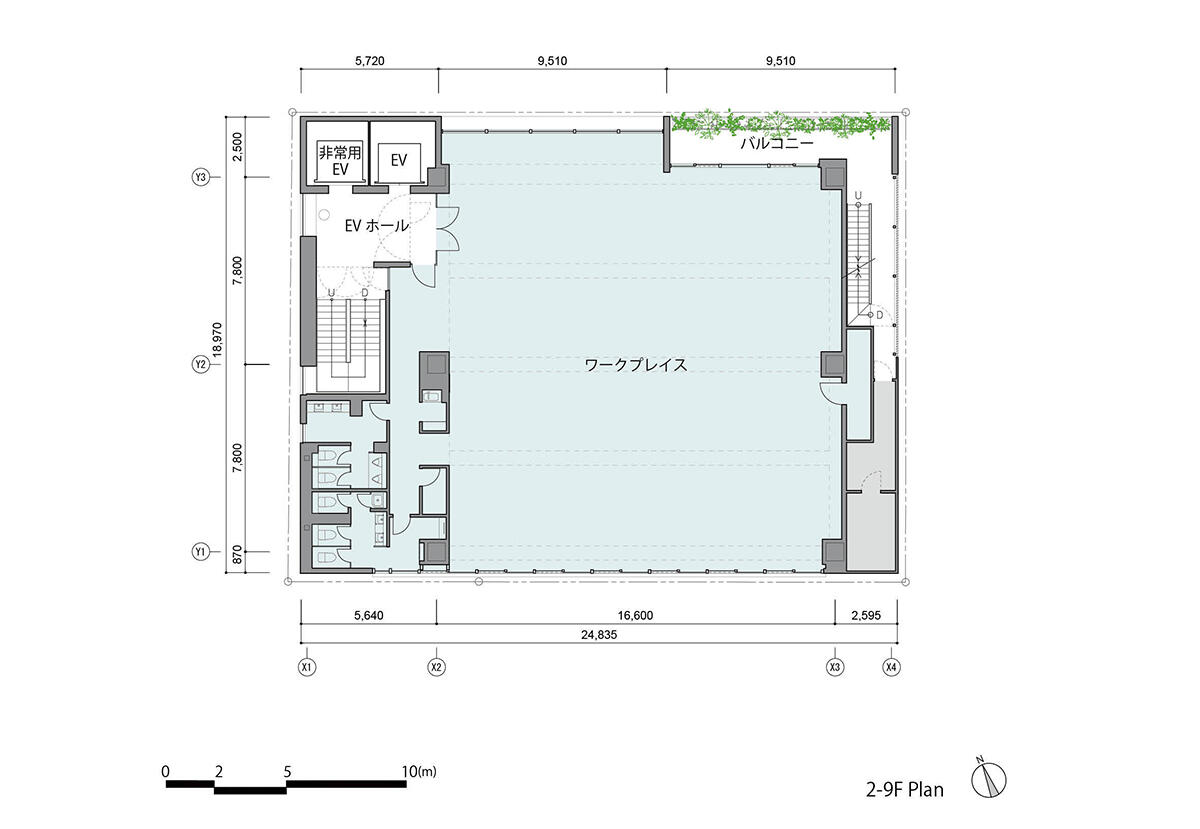

《REVZO Toranomon》 基準階プラン

このビルの平面計画の特徴は、両端コア形式とし、通り側と反対側の2面開口としたことで、ワークプレイス全体に自然光が届き、自然換気が可能である点だ。なぜ自然の光と風が届くかと言えば、ワークプレイスの奥行きは約17mで、両面採光だから窓までの距離は深いところで約8.5mだからだ。この奥行き17mは敷地起因だが、これ以上の奥行きだと苦しいと感じた。これ以上だと、光と風が届かなくなるだけでなく、単純に外の風景が遠くなることも大きな要因だろう。ドイツでは職場環境基準として窓からの距離は6m以内と定められており★4、アメリカの総合環境性能評価制度LEEDは、定常的に使用するフロアの75%で窓を通じた屋外への眺望を確保することが評価される仕組みとなっている★5。また、建築・都市計画の理論家であるクリストファー・アレグザンダーが『パタン・ランゲージ』で建物の奥行きは25フィート(約7.6m)を超えてはならないとしている★6ことなどを踏まえても、この私のスケール感は一般的ということだろう。

《REVZO Toranomon》基準階テナントスペース(左)と、通り側のバルコニー空間(右)

写真=長谷川健太

また、今回のビルにおける窓は、オフィスとしてはめずらしく、自ら開閉できるマンションのような引戸タイプの窓とし、通り側には奥行き2mのバルコニーを設け、手摺の先の植栽帯にはブルーベリーやハーブ類などのエディブルな植物や、オージー系のシルバーリーフなど季節とともに色が変化する植物を配し、収穫したり目で楽しんだりできるようにした。その先に設けたステンレスメッシュは、落下防止および植物の成長の拠り所となる。このように、自ら動いて、カーテンや窓を開けたりして環境を調整することができ、安心して外部空間に出て、自然の光や風、そして人間以外の生命に触れるといった、「他者との交感」ができることは、これからのオフィスの新しい付加価値などといったものでは本来なく、当たり前に満たされるべき条件のはずだが、日本におけるオフィスの多くはそのようになっていないのが現状だ。しかし、「わざわざオフィスに行く意味とは何なのか?」が問われるコロナ以降、このようなことは最低限満たされるべきことになるだろう。

《REVZO Toranomon》1階エレベータホール(左)と、共用階段(右)

写真=長谷川健太

このコロナ禍でエレベーターについても世界中で議論が巻き起こっている。超高層ビルにおけるエレベーターはボトルネックであり、もっとも感染リスクが高い空間だからだ。今回のビルにおいては、共用階段をオープンで自然光の入る風通しの良い空間とし、音響やアートウォールによって各階に変化を持たせ、昇り降りしたくなる階段とした。当初は主に健康増進を目的にそのような計画をしたが、このコロナ以降はこのような階段に対する配慮は必須事項となるだろう。しかし、今回の10階建て(高さ約40m)は、日常的にエレベーターを使用せず階段のみで昇り降りできる限界に近い、と私でも感じた★7。

先日(2020年10月)行われたArchi Future 2020の基調講演で、UCLA教授でロボット・テクノロジー会社のCEOでもあるグレッグ・リンが、「エレベーターなし」や「自動車なし」の建築・都市をテーマに行ったUCLAのデザインスタジオの紹介で、人が自らの足で歩ける、または自転車で移動可能な都市にするために、自動追尾してくれるキャリーケースによって荷物を持ち運ぶ負荷を減らしたり、自転車のまま昇り降りできる半外部空間としてのスロープをビルに巻きつける、といった学生らの提案を紹介していたのを興味深く見たが、そこで提案されていた建物もいずれも高層ではなく低層だった。

つまり、ここで言いたいのは、人間らしい生活ができる建物のサイズ(奥行き・高さ)には限度があるだろう、ということだ。それを受け入れるならば、都市の高密度化には限度があるということになろう。近代以降、機械設備の技術発展が建築の大規模化と高層化を可能にしてきたのであるが、今回のコロナは「建物サイズは本来どうあるべきか?」といった素朴な問いを、改めてわれわれに突きつけていると言えないだろうか。

都市のスケール

そんなことを考えているときに、ジェフリー・ウェストという理論物理学者による『スケール──生命、都市、経済をめぐる普遍的法則』(山形浩生+森本正史訳、早川書房、2020)という本に出会った。要約すると次のようなことが定量的なデータ分析に基づき述べられている。

『Scale: The Universal Laws of Life and Death in Organisms, Cities and Companies』(左、原著)と日本語訳版(右)

都市はこの200年で爆発的な成長を遂げてきており、「人新世」よりも「都市新世」と呼ぶほうが相応しいと言えるほど、地球は都市に支配されようとしている。都市は、犯罪・公害・貧困・疫病の温床で、エネルギーと資源を浪費する場であり、気候変動から世界経済危機までの複合する地球規模の問題を引き起こしてきた。一方、都市は文明のるつぼであり、創造的個人を惹きつける磁石であり、アイデア・成長・イノベーションを誘発する場でもある。

メタボリズム建築運動が象徴するように、これまで都市は生物であるかのように言われてきた。事実、都市と生物は「スケーラビリティ(拡大縮小性)」があるという共通点がある。生物のサイズ(体重)と代謝率(一日生きるのに必要なエネルギー量)のそれぞれの対数は線形関係にあり、都市のサイズ(人口)と効率(必要なインフラ数など)も同様の関係にあるのだ。すなわち、どちらもスケールメリットがある、つまり、大きければ大きいほど効率的になるのだ。この共通性は生物も都市もネットワークであることに起因する。

しかし、都市の社会経済の側面に着目すると、生物と異なる点が見えてくる。都市のサイズが2倍になると、賃金、資産、イノベーションが一人あたり約15%増え、犯罪、公害、疾患の総数も同程度増えるのである。先と同様に「スケーラビリティ(拡大縮小性)」があることは共通しているが、先の線形関係の傾きが4分の3程度(準線形)であったのに対し、ここでは1を超えて1.15程度(超線形)になるのである。つまり、都市は大きければ大きいほど、より一層、疫病の温床になるなど負の側面もあるが、エネルギーと情報を交感しあう私たちの相互的な活動により、それだけ革新的なアイデアや富が生まれる可能性も高くなるのだ。これが都市が爆発的な成長を遂げてきた理由なのである。

「準線形」の生物は、素早く成長した後、成長が止まり、死ぬ。一方、「超線形」の都市は指数関数的に成長することになる。しかし、資源枯渇などが起こればシステム崩壊することになる。では、なぜ都市が拡大し続けてこれたのかといえば、これまで人類は産業革命をはじめとする数々のイノベーションによってその崩壊を回避してきたからである。しかし、そのイノベーションは加速度的に次々と生み出されなければいけないという落とし穴がある。そのようなことは可能だろうか。

都市の新しい「大きさ」

先に私は、人間らしい生活ができる建物のサイズには限度があり、都市の高密度化には限度があるだろうと述べた。一方、ジェフリー・ウェストらは、都市は大きければ大きいほど、効率的であるだけでなく、革新的なアイデアや富が生まれる可能性も一層高くなることを示している。超高層ビルの集合体による大規模都市開発や、道路や鉄道、上下水・エネルギーなどの都市インフラシステムは、都市をより高密度に、そして大規模にするための革新的な技術だ。しかし、ウェストらも指摘しているように、都市における「人間的な相互作用」こそが、イノベーションと興奮を生み出し、経済・社会的な回復力と成功の源泉になっていることを忘れてならない。つまり、都市は「大きい」ほうが良いが、それは必ずしも「物理的」に大きい必要はなく、「建物やインフラ」だけの問題ではないのだ。多くの人が集まり、交流ができ、創造的な「人間的な相互作用」が発生するような都市の在り方とは本来どのようなものなのかが改めて問われているのである。

これまで日本においても、都市集中の限界と都市機能分散の必要性が叫ばれ★7、地方には新都市がつくられ、都市の周りには戸建住宅が延々と広がる郊外がつくられてきた。しかし近年、人口減少、少子高齢化、インフラの老朽化を背景に「選択と集中」が主唱されるようになり、コンパクトシティ化に向けた地方の中核都市、駅前拠点、郊外拠点などへの集中投資がなされてきている。

そこで今回のCOVID-19感染症拡大が起き、最近は自然豊かで人口密度の低い郊外や地方に移住する人が増えてきている。これまでは、低密度な都市は、自然は豊かでも、人との出会いをはじめとする刺激が少なかったかもしれない。しかし、現在では情報通信技術の進化によって離れていても世界中の都市における人間同士の強い結びつきをつくることができるようになってきており、創造的な「人間的な相互作用」が生まれるような、これまでとは異なる地方での暮らしの可能性が広がっている。

ここで、2つの事例を紹介しよう。

《六番坂の家 と 季の庭》(2017〜)

筆者撮影

小田急線沿線の郊外住宅地・岡上(鶴川駅から歩いて15分)の荒れていた傾斜地の土地を、買い足しながら、少しずつ開拓し、里山の景観に馴染むナチュラルガーデンにしていく試みが、建築家の杉浦伝宗さんと育庭家の杉浦百合子さんによって行われている。郊外住宅地開発の歴史のなかでつねに売り物となってきた自然環境の魅力が、市街化の波が押し寄せるなかでいつのまにか消えてしまった住宅地も少なくないが、空き家増加が深刻化する現在に、本来の郊外住宅地の魅力を取り戻そうとする試みといえるだろう。

釜沼北集落における「小さな地球」プロジェクト

筆者撮影

千葉県鴨川市の釜沼北集落には、千年続く棚田、美しい里山、茅葺屋根と土壁の民家があったが、ご多分にもれず少子高齢化により担い手不足に悩んでいた。そこで移住者である林良樹さんが中心となり、都市農村交流が継続的に企画されている。棚田の田植え、草取り、稲刈り、里山の管理・活用、古民家の修復・活用といった「しごと」が、移住(定住)だけでなく二拠点居住から一時滞在まで形態はさまざまながら、都市から訪れる人に担われることによって、新たな美しい地域に生まれ変わろうとしている。

つまり、地方で暮らすことは都市から切り離されることではなくなってきており、都市は新しい「大きさ」を獲得しようとしていると言えるのではないか。

技術はすでに十分にあり、問われているのは「どのような暮らしがしたいのか」ということだろう。それは人によって、そして、人生のフェーズによっても異なるはずだから、多様で魅力的な暮らす場所の選択肢が用意されているのが望ましい。そう考えると、都市・郊外・地方はどのようにバージョンアップするべきなのか、都市と郊外・地方の関係性はどうあるべきなのか、といったことも見えてきそうだ。

注

★1──日本土地建物による中規模オフィスブランド「REVZO」(https://www.revzo.jp/)

★2──島津翔『さよならオフィス』(日本経済新聞出版、2020)

★3──ちなみに、今回の事業主である不動産の方から次のような話を聞いた。これまではステップアップのたびにより大きなオフィスへ移転し、最後は六本木ヒルズなどの都心の大規模オフィスに入居するのがステータスだったが、このコロナ以降それだけがステータスではなくなってきており、大企業でもオフィスを分散化しようという動きもある。また、リモートワークの導入で必要なスペースが減ったけれど、オフィスのスケールダウンは対外的には業績不振だと心配されてしまうので、小さいけれどもハイクオリティなオフィスが求められるようになってきてもいるそうだ。

★4──「BGI / GUV-I 7007 02/2008職場の昼光─高まるパフォーマンスと健康─ 企業の実践のための実用的なガイド」(ドイツの職場規制ASRのA.3.4Beleuchtung[ライティング]の引用元)

★5──USGBC: LEED v4.1 Building Design + Construction (EQ Credit / Quality View / New Construction)

★6──Christopher Alexander: "#107 Wings of Light" in A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, 1977.

★7──なお、建築基準法では、高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならないと規定されており、旧建設省の定めた長寿社会対応住宅設計指針(建設省住備発第63号)では、6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3〜5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける、と記されている。

★8──政府の長期計画としての分散政策は、1960(昭和35)年の所得倍増計画に萌芽が見られ、1964(昭和39)年の全国総合開発計画および1965(昭和40)年の中期経済計画以降の各経済計画および国土開発計画において打ち出された。

川島範久(かわしま・のりひさ)

1982年生まれ。明治大学専任講師。川島範久建築設計事務所主宰。2005年東京大学卒業。2007年同大学院修士課程修了後、日建設計勤務。2012年UCバークレー客員研究員。2016年東京大学大学院博士課程修了。2017年より川島範久建築設計事務所主宰。2014年より東京工業大学助教、2020年より明治大学専任講師(地域デザイン研究室主宰)。2014年に《NBF大崎ビル(旧・ソニーシティ大崎)》で日本建築学会賞(作品)、2016年に《Diagonal Boxes》で第7回サステナブル住宅賞 国土交通大臣賞(最優秀賞)、2017年に《Yuji Yoshida Gallery / House》で住まいの環境デザイン・アワード2017 グランプリ、2018年に博士論文『日本における環境配慮型建築の設計プロセスに関する研究』で第25回前田工学賞等、受賞多数。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年11月26日