社会と住まいを考える(国内)5

空爆と建築──市街地が破壊されるとき

中村健太郎(モクチン企画)

社会の陰画としての建築

建築が特定の方法で世界から削り取られるとき、その残骸には、ちょうど写真のネガのように事象の手がかりが残される。この陰画としての建築を読み解くことが、社会を構成する不可視の要素を理解することにつながる場合がある。空爆は、その最たるもののひとつだ。

ふりかえってみれば、戦後日本社会のゼロ地点には200以上の日本の都市の焼け野原がある。こうした戦争行為としての都市空爆を正当化したのは、人々が暮らす空間を戦略的な攻撃対象とする、20世紀の新たな軍事理論だった。その命脈は世界を転々としながら、今日にいたるまでほとんど衰えていない。

社会はそれがつくり出すものと同じくらい、それが消し去るものによって規定される。本稿では住宅がつくり上げられるメカニズムではなく、住宅が破壊されるメカニズムに着目し、それが組み替えてきた、そして組み替えつつある社会のあり方について考える。

建築へのカウンター──対建築兵器の衝撃

史上初のUCAV(無人戦闘航空機)──武装した飛行型ドローン──による攻撃・殺害が行われたのは2001年、アフガニスタン紛争の最中である。タリバンとアルカイダを対象するそれは、対戦車ミサイル「ヘルファイア(AGM-114)」を装備した無人航空機プレデター(MQ-1)によって実行された。恐ろしいことに、CIAによるこの最初の攻撃から、すでに20年という月日が流れようとしている。この間、ドローン空爆にはひとつの変化が起きた。当初、主に車両を標的にしていた攻撃が、徐々に密集市街地の建築物を標的にし始めたのだ。

この変化には、攻撃に使われていたヘルファイアの特性が一部関わっている。もともと対戦車ミサイルとしてデザインされたヘルファイアは、衝突後に対象の装甲を融解させる指向性爆薬と、装甲を貫通したのちに爆発する弾頭が搭載されている。しかしこの機構は、建築物に対しては表層を破壊するだけにとどまってしまい、内部の標的に対する確実な攻撃手段にならないという課題を有していた。これにあわせてタリバンやアルカイダのメンバーは行動パタンを変え、移動の際にはなるべく市街地の中を行動するようになってゆく。いたちごっこの様相を呈しつつ、こうしてドローン空爆は市街地へともつれこんでいった。

ヘルファイアミサイルを搭載したMQ-1プレデター

出典=「RQ-1 プレデター」『Wikipedia 日本語版』

URL=http://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=262973(最終アクセス:2020年10月28日)

しかし変化に対応したのは攻撃側も同じだった。しばらくすると、空爆された市街地の建物に、以前は存在しなかった直径30cmほどの“穴”が空くようになる。その理由は、ヘルファイア自体に加えられたリデザインにあった。2010年から実戦投入された改良版の「R型ヘルファイア(AGM-114R)」は、弾頭が目標物と衝突してから、起爆までの数ミリ秒間を遅延させることができる。この変更がスラブを突き破る猶予時間をヘルファイアに与え、建物内で弾頭を炸裂させることを可能にした。“穴”はすなわち、スラブを貫通したヘルファイアの痕跡だったのだ。

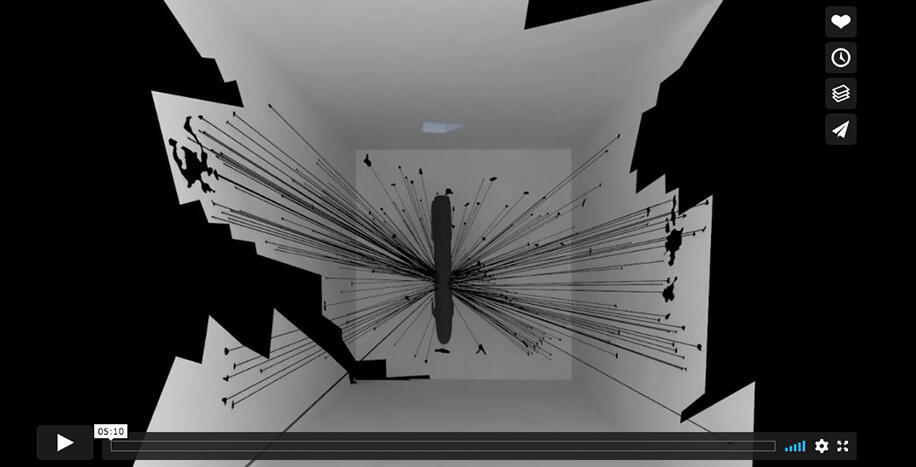

パキスタンにおけるドローン空爆の実態を調査し、以上の事実を明らかにしたForensic Architectureのエヤル・ワイツマンは、R型ヘルファイアをこう評する。“It was, in fact, a counterarchitectural technology.(実際のところ、それは対建築兵器だった)”★1。建物内部で攻撃対象を殺傷する技術は、建物ひとつを吹き飛ばすのに必要な爆撃のそれに比べれば、理論上は民間人の巻き添え被害(コラテラル・ダメージ)が少なくすむ。それはハイテク軍事技術の常なるとおり、“lesser evil(まだマシ)”で“人道的な”選択肢なのだと正当化された。

Miranshah Investigation(最終アクセス:2020年10月28日)

出典=Forensic Architecture

可能な限り早く、しかも効率的に敗北させる方法

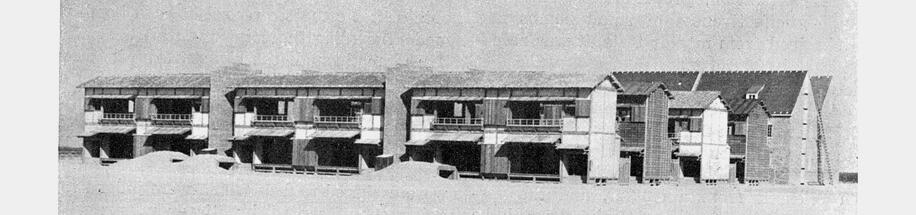

日本もまた、“対建築兵器”による市街地の破壊を経験している。1945年中頃から終戦まで続いた米軍による日本本土空襲、そこで用いられた新型兵器「M69焼夷弾」だ。のちにベトナム戦争において国際的な問題となるナパーム弾の一種である。焼夷弾の目的は、目標の物理的な破壊ではなく、内蔵された発火性の薬剤(焼夷剤)によって対象物を火災に追い込むことにある。とりわけ日本にとってM69が特別なのは、それが木造の日本家屋を効果的に焼き払うことを目的に開発された兵器だからだ。米国は1943年にユタ州の砂漠地帯に設置されたダグウェイ実験場に12棟24戸の木造長屋を建設、路地空間を備えた日本の都市単位を再現し、これを“日本村(Japanese Village)”と呼んだ。ここで研究されたのは、日本家屋に「消火困難な火災」を再現性を持って実現する方法である。このとき焼夷剤として採用されたのが、ガソリンに増粘剤を加え、ゲル化させたもの。よく燃えるうえ、ひとたび人体や木材に付着すれば、水をかけても消えづらかった。

B-29爆撃機から、38本を束ねたクラスターの状態で投下されるM69は、高度約700mの上空で散開し、木と紙でできた日本の都市に降り注ぐ。一つひとつのM69は、“木造家屋の屋根を突き破りはするが、建物は貫通しない程度の速度”に減速するようデザインされており、屋根を貫通したあと、小屋裏や床の上で爆発・焼夷剤を撒き散らすことで、消火困難な火災を引き起こした。日本の都市空間に最適化された日本本土空襲は終戦当日まで続き、200以上の都市が被災、死者は45万人に及んだ。1945年3月10日に行われた東京大空襲では32万発を超えるM69が投下され、死傷者の数はこの日だけで12万人にのぼっている★2。

日本村とドイツ村の航空写真、1943年

出典=「ダグウェイ実験場」『Wikipedia 日本語版』

URL=http://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=3150183(最終アクセス:2020年10月28日)

Japanese village 1943, German village in background

出典=「Japanese Village」『Wikipedia 英語版』

URL=http://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=26080673(最終アクセス:2020年10月28日)

焦土と化した東京

出典=「東京大空襲」『Wikipedia 日本語版』

URL=http://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=5300(最終アクセス:2020年10月28日)

この日本村の木造家屋は、日系人の多いハワイから木材を取り寄せたり、室内にちゃぶ台や畳を用意するなど、細部まで精巧な再現が目指されていた。その建設に、建築家アントニン・レーモンドが関わっていたことはよく知られている。彼は後にこう述べる。「日本への私の愛情にもかかわらず、この戦争を最も早く終結させる方法は、ドイツと日本を可能な限り早く、しかも効率的に敗北させることだという結論に達した」★3。いまやレーモンドの心中を推し量ることはできない。しかしこの理路は、現代のヘルファイアによるドローン空爆が自らを“人道的”だと唱える姿に重なる。

空爆の理論とその命脈

半世紀の隔たりを持つ、2つの“対建築兵器”による空襲。それらは奇妙に似通っている。いずれも市街地を躊躇なく破壊する。しかし同時に、いずれも“人道的”な方法を自認する。それはなぜか。

そこに伏流しているのは、泥沼の地上戦の経験のうえに登場した空爆という軍事技術そのものが持つ、“人道的兵器”としての自己正当化の論理だ。吉田敏浩は、第一次世界大戦で航空部隊に所属し、のちに戦略空爆の代表的な理論家となったイタリア軍のジュリオ・ドゥーエ、アメリカ軍のビリー(ウィリアム)・ミッチェル、イギリス軍のヒュー・トレンチャードの3名に共通する空爆正当化の論理をこう要約する。「爆撃で敵国の工業生産力を破壊し、敵国民を殺傷し、恐怖を与え、その士気を挫けば、敵国は戦争継続に耐えられなくなる。それは敵国に早期降伏を強いることにつながる。結果的に戦争を終わらせることで、戦争の犠牲者は少なくて済む。だから、従来の陸軍による地上戦力中心の戦争よりも流血が少なく、より人道的ともいえる」──。そののち、すぐさま吉田は糾弾する。こうした正当化の論理とは裏腹に、航空戦力こそが流血の拡大、より非人道的な戦争への激化をもたらしたのではないかと★4。

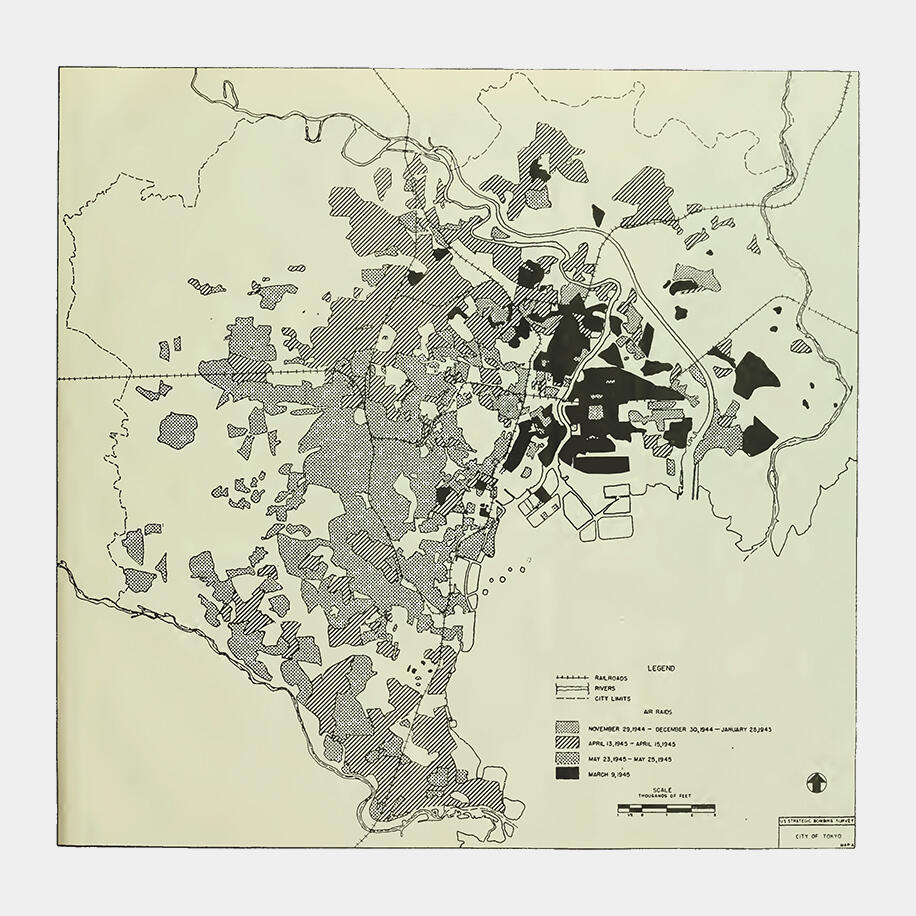

そこに疑いの余地はない。日本本土空爆にあたり、米軍は日本の人口統計や火災保険の格付けデータを駆使して市街地ごとの燃えやすさを推定し、空爆の優先順位をつけるための計画図を都市ごとに作成した。爆撃対象としての日本家屋の都市的な分布は、M69にとって、そのまま戦闘空間の分布、あるいは“スケール”を意味するものであっただろう★5。

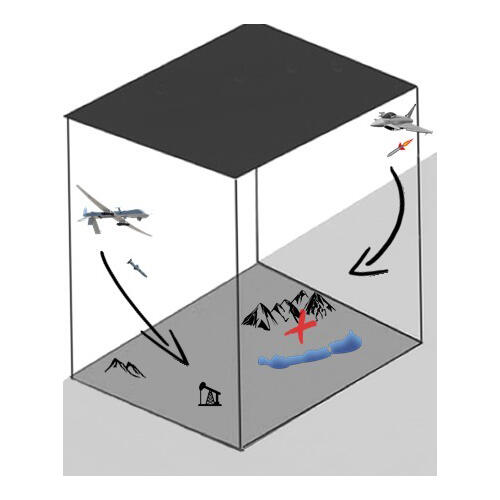

いまやそれは、ヘルファイアを用いた一方的な遠隔攻撃へと精緻化され、必要に応じて座標空間上に展開されるヴァーチャルな戦闘空間、「キル・ボックス」のなかで行われている。『ドローンの哲学』の著者グレゴワール・シャマユーによれば、直接的には戦闘行為の意思決定の合理化を目的とするキル・ボックスは、予め可能な戦闘行動が承認済みの官僚主義的な空間であり、武器使用手続きを簡略化する機能を持つ。戦況に応じて臨機応変に開かれ、目的が達成されれば閉じられるそれは、「理想的には、敵の身体だけを目指して縮小される」★6。軍事技術の革新に呼応する形で、移動する敵の身体を中心に規定される戦闘空間という新たな概念もまた精緻化されつつあるのだ。

アメリカ軍による空襲計画の地図

(米軍報告「東京-川崎-横浜都市複合体に対する空襲攻撃の効果」)

出典=「東京大空襲」『wikipedia 日本語版』

URL=http://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=5300(最終アクセス:2020年10月28日)

キル・ボックス

出典=Por Foooxz - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45640175

参考=「Kill box」『Wikipedia ポルトガル語版』

URL=https://pt.wikipedia.org/wiki/Kill_box(最終アクセス:2020年10月28日)

占領にテクノロジーが取って代わった時代に

実際に、すでに技術革新によって権力の空間的な性格は変化を遂げている。問題は、「領土を占領することではなく、制空権を確保することで、領土を上からコントロールすること」へと移行した。それはエヤル・ワイツマンに言わせれば、「地上のどんな些細な出来事ですら監視され、警察の措置に従い、あるいは空から攻撃される」状態の常態化であり、一部の地域では実質的にそれが成立してしまっている。

こうした一連の新たな軍事技術と戦闘状況は、”軍事的紛争地域は、これまでどおり地理的に確定されると考えるべきか、あるいは新たな軍事技術が可能にしているところに従って、軍事的紛争に参加する者たちの居場所によって動的に確定されると考えるべきか”という、困難な問いを呼び込んでしまっている。後者の主張に従い、国際的に了解された紛争地域の地理的範囲にとどまらず、「世界のどこにおいても、正当なターゲットとみなされる個人の場所を特定しさえすれば、その時点の情勢に応じて、致死力のある一時的なマイクロ・キューブが例外的に開かれる」というかたちでの極端な(しかし技術的には可能な)キル・ボックスの理論的拡張が許容されてしまえば、ある種の均質空間と化した戦闘空間が世界を覆うことによる”マンハントのグローバル化”が名実ともに成立する。それは他国も自国も領土を問わず、航空戦力を用いた一方的な攻撃が、敵と認定した身体を含む空間に対して行使されうる社会にほかならない。

程度の差こそあれ、以上のように、暮らしがどう戦闘空間に組み込まれるか否かに関する攻防は、技術革新が可能にする新たな戦闘状況の持つ意味を、国際社会がどのように飼いならすかという瀬戸際で繰り広げられている。こうした世界規模の緊張関係はとりもなおさず、過去の日本の経験と同様に、私達の暮らしの基底部分へと直結しているはずだ。

──とはいうものの、こうした考察を現状の日本で、直接自分ごととして捉えることに困難があることは否めない。それは端的に、想像力が地続きで及ぶ射程の問題だ。希望的な観測がありうるとすれば、建築・都市・空間的な批判的分析を差し込むことによって、空爆がもたらす帰結についての考察が可能であるという、ここまでたどってきた道筋に見出すほかはないと考える。市街地を破壊する暴力のメカニズムは、不断に更新されている。しかしそこから目を背けることなく、社会を理解するための回路として空間を読み取り続ける行為に連帯するなら、いずれカウンターを打ち返す機会が巡ってくるはずだと。

注

★1──Eyal Weizman, Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability, Zone Books, 2017.

★2──NHKスペシャル取材班『本土空襲 全記録(NHKスペシャル 戦争の真実シリーズ 1)』(KADOKAWA、2018)

★3──アントニン・レーモンド『自伝』(鹿島出版会、2007)

★4──吉田敏浩『反空爆の思想』(日本放送出版協会、2006)

★5──工藤洋三『日本の都市を焼き尽くせ!──都市焼夷空襲はどう計画され、どう実行されたか』(自費出版、2015)

★6──グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学──遠隔テクノロジーと〈無人化〉する戦争』(渡名喜庸哲訳、明石書店、2018)

中村健太郎(なかむら・けんたろう)

1993年大阪府生まれ。2016年慶應義塾大学SFC卒業。NPO法人モクチン企画所属。プログラマー。東京大学学術支援専門職員。専門はコンピュテーショナル・デザインの理論と実践。主な寄稿に、「Eyal Weizman “Forensic Architecture VIOLENCE AT THE THRESHOLD OF DETECTABILITY” 建築が証言するとき──実践する人権をめざして」(建築討論、2018年11月号)、「『アクター・ネットワーク』──『科学』としての建築学は可能か」(建築討論、2019年7月号)など。https://note.com/kentaro5a18

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年10月28日