社会と住まいを考える(国内) 2

住まいとセーフティネット──複層化する社会を生きる

連勇太朗(建築家、モクチン企画)

見えないスラム

ピカピカの外壁、セキュリティの整ったマンション・エントランス、開放感のある整備された駅前広場……。都市空間が安全でクリーンになっていくのに、そうした風景の背後で私たちの生活世界はあちこちで荒廃している。相対的貧困、高い自殺率、単身世帯の増加と孤独死、幼児虐待や家庭内暴力……、この社会を覆う閉塞感の正体は一体なんなのだろうか。

一般的に日本には「スラム」は存在しないと言われている。プロパーな都市計画分野において日本はスラムクリアランスに成功した国ということになっている。しかし、それは都市社会学者マイク・デイヴィスが論じてきた南米、インド、東南アジアにあるようなインフォーマルな住まいが高密度に空間を占有するメガ・スラム的なるものを想像するからであり、生活に必要な「インフラ」から切れているという広義の意味でスラムを捉えれば、日本には明らかにスラム的ななにかが社会のなかに増殖している。専門家はそれを「見えないスラム★1」「拡散型スラム★2」「新型スラム★3」などさまざまな呼称で呼んできた(スラムの学術的な定義は当然綿密に議論されるべきであるが、それは本論の果たすべき目的ではないのでほかの人や機会に任せることとしたい)。日本のスラムは不可視なのである。スラムを表層的な次元で考えるのではなく、構造的な問題として検討する必要がある。スラムは社会のなかに偏在しており構造的に存在している。近代社会の特徴は偶有性にある。「スラム」はあなたと別の世界の出来事ではなく、いつどんなときにでも、明日から自らの部屋のなかで現象する潜在的なものといえる。

この短いテキストを通して、スラム的世界のなかで、個人が生きていくために必要なセーフティネットについて住まいや空間の視点から考えてみたい。ここで議論するセーフティネットは、「安価な住宅供給をどうするか」といった狭義の意味ではなく、21世紀の社会をサバイブするために必要なインフラであり関係性である。どのようにして住まいの「セーフティネット」を構築していけばよいのか、その理論的かつ実践的枠組みが求められている。社会的包摂を住まいという視点からいかに実現するか、そのための思考の道具を探ってみたい。

繋がりのフレームワーク

国家が個人を直接サポートすることは原理的にも実務的にも難しい。本来であれば、社会と個人の間を繋ぐ中間的枠組みが必要である(モクチン企画ではそれを「繋がりのフレームワーク」と呼んでいる)。欧米ではNPOや宗教団体がそうした役割を担い、日本では戦後、大企業がその役割を果たしてきた。しかし、これらの枠組みが解体していき、構成員の流動性が高まったことにより、今われわれを支える共同体的枠組みは急速に弱体化しつつある。こうした状況において、社会学者・宮台真司の言葉を借りれば「終わりなき日常」をサバイブしていくために、いかにして共同体的枠組みを何らかのかたちで再構築していくことができるのか、われわれは問われているのである。その形態がどういったものかはわからない。現在、ありうべき共同体のバリエーションが、さまざまな人々によって、さまざまな実験によって実践され検証される過程にいる。

階層的境界から複層的境界へ

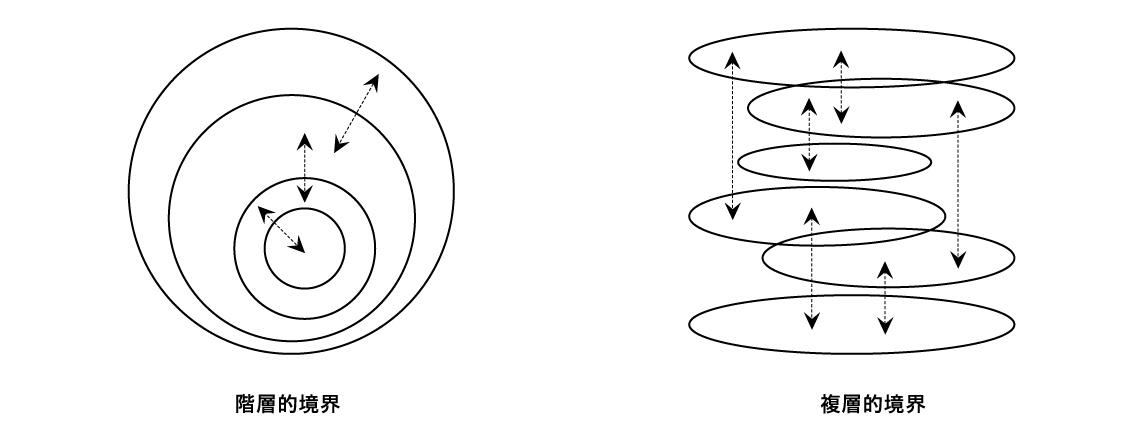

さて、中間的枠組みを構築していくために認識しなければいけない基本的図式について考察してみたい。ここでは仮に、共同体を「境界を設定し、構成員を定義し、内側と外側を分けること」と定義してみたい。そうした前提に立ったとき、従来の古典的なコミュニティの境界は階層的であったと言える。家があり、町があり、自治体があり、国がある。個人や家族を中心に円環状にコミュニティの領域・境界が広がっていくイメージである。そこでは、共同体と空間の関係性はある程度対応しており、スケールのより大きい境界(共同体)がそれより小さい下位の境界を規定するツリー型の構造になっていたといえる。

一方、現代のコミュニティは複層化していることにその特徴がある。今までのように上位の境界が下位の境界を規定するといった階層的な関係は弱まり、さまざまなスケールや属性の境界が複層的に重なっており、違いに自律的に内部の世界を形成している。各個人は、複数の境界に所属することが可能であり、その間を自由に移動することができる。こうした動きはインターネットをはじめとした情報環境が整ったことにより加速化した。こうした世界において、ひとつのコミュニティが片方のコミュニティを規定することはなく、お互いに独立したコミュニティが複層的に重なり合っている状態をつくりだしていく。各個人はその複層性のなかをスイッチしながら生きているといえる。こうした状況を「社会の複層化」と呼んでみたい。

階層的境界と複層的境界の概念図

筆者作成

優位性を失う空間

複層化した社会において、空間の意味や位置づけはどのように変わるのだろうか。社会学者・鈴木謙介は、現実空間において、他者と近接しているのにもかかわらず、ウェブ上のコミュニケーションを通してほかの誰かの「期待」と目の前にいる他者との「期待」を等価に扱い、それらが複雑に入り組みながら意味の空間を構成している状況を「現実空間の多孔化」と呼んでいる。こうした状況において、人は物理的空間と別の領域の他者と容易に接続可能になるため、現実空間そのものが非特権化されていく。

階層的境界が優位な社会においては、空間に大きな意味が宿る。例えば、階層の間を繋ぐ空間装置に重要な社会的機能があった。そのもっともわかりやすい例が縁側や土間だろう。家族という枠組みと、より大きい地域共同体を繋ぐ中間領域として機能してきた。しかし、複層化する社会において、空間が非特権化されていくことで、こうした空間的装置に過度な期待を寄せることはできなくなってきている。近年、多くの建築家が領域間を繋ぐ空間装置を設計に取り入れ、土間や縁側なるものが見直されている状況は、そういう点で奇妙なねじれがある。こうした空間装置が果たすことのできる役割はさまざまに想定可能であるが、その可能性と限界は冷静に見極めたい。

空間のピクセル化

都市空間の水準で考えたとき、複層化する社会において、もうひとつ大きな変化がある。それは空間が細分化・個別化し、空間同士の関係が断絶していくということである。階層的境界を持つ社会においては、例えば階級や属性ごとに住む場所や働く場所が面的にゾーニングされていた。しかし、複層化した社会においては空間自体が極度に島宇宙化していくため、隣人同士がお互いをまったく知らないまま、まったく異なる生活様式や所属を持つということが容易に起こりうる。ベンツの所有者の隣の部屋で、何気ない普通の女性が夜の街で身体を売り、知らないうちに隣の部屋の老人が孤独死している。レム・コールハースによる『錯乱のニューヨーク』(鈴木圭介訳、1999、ちくま学芸文庫/原著=1978)に登場する「裸でグローブをつけたままオイスターを食べる」ボクサーは現代の東京においてはまった悲劇的なかたちで実現しているわけである。われわれは、都市空間は連続的であるという古典的認識枠組みを捨て、複層化する社会におけるピクセレートされ、お互いに無関係に切り刻まれ関係性を失っていく空間群に向き合わなければいけない。

空間資源をネットワークに繋ぎなおしていく

以上のような整理を辿ったとき、住まいや空間になにが求められるのだろうか。このとき空間に求められるのはリテラルに開く/閉じる、ではなく、何らかのネットワークに再び位置づけ、ある一定の関係性を回復することにある。空間によるアクセス可能性ではなく、背後にあるネットワークの所属による接続可能性の回復である。ゆえにオープンスペースや空間装置がどのようなネットワークに依存・所属しているのかによって、その社会的機能がはじめて定義可能となる。空間はその背後にあるシステム、ネットワーク、ソフトウェアとセットで捉えられる必要があり、そうしたネットワークとの関係によって空間の特徴や構成を設え、ネットワークとのより良好な関係を構築していくという循環型の実践モデルが求められる。モクチン企画では、こうしたネットワークを有する主体と組むことにより空間資源を多用な関係性の網目に位置づけ、形を与えるということをしてきた。簡単にいくつか紹介したい。

1,600戸の空間資源を「食堂」によりネットワーク化

《トーコーキッチン》(2015)は、モクチン企画のパートナーズ会員である東郊住宅社が運営する入居者向けの食堂である。1,600戸管理している賃貸物件の入居者と取引先の関係者が使用できる。不動産管理会社である東郊住宅社は「入居者向けの食堂」をつくることで相互に無関係であった1,600戸の空間リソースをネットワークすることに成功している。この場を介して交わされるコミュニケーションを通して、普段の賃貸管理業とは異なる質の情報を手に入れることが可能となり、管理業とは異なる水準の人的関係性を生み出すことができている。この食堂は外から内が丸見えであるが、正面に白いドアがあり、利用者は自分の家のアパートの鍵を使って鍵を開けなければ入室することができない。コモンズのデザインとして興味深い点は、入居者ではない人でも「最初の1回」はこの食堂を使えるという点と、入居者の「同伴者」は何人でも何度でも使えるという仕組みを持っていることである。「入居者サービス」という閉鎖性を超え、地域空間に潜在的な関係性を張り巡らすサービス/空間装置として《トーコーキッチン》は機能している。

[左]《トーコーキッチン》外観

[右]店内、東郊住宅社のロゴをモチーフにした床タイルが特徴

ともに撮影=kentahasegawa

入居者の繋がりを創出することによってエリアの魅力を可視化

コロナ禍に竣工した《2020/はねとくも》(2020)は、モクチン企画のパートナーズ会員である平和建設・河邉政明氏が生み出したアトリエ付きの賃貸住宅である。モクチンレシピによって50部屋以上の改修を実現し空室対策を実践してきた同社が、レシピによって改修した賃貸物件にユニークな人たちが入居していくことに気づき、徐々にそれをコミュニティ化しようと「トダピース」というプロジェクトを2017年に立ち上げた。《2020/はねとくも》はそうした「トダピース」の活動を空間的に可視化し、繋がりの連鎖を生み出していくために生まれた新築の木賃アパートである。一般的な「貸して終わり」の賃貸住宅とは異なり、3戸のうちのひとつはアトリエ部分とテラスが一体となり、平和建設・河邉氏が地域に開かれた共有スペースとして運用していく。《2020/はねとくも》を通して、トダピースの関係をより地域に根づかせ新たなネットワークを創出してくために、さまざまなイベントや試みが展開されていく予定である。

[左]《2020/はねとくも》外観

[右]共有スペースに立つトダピース・河邉政明氏

ともに撮影=kentahasegawa

空室化が進む公営団地を就労支援付き賃貸に

《住宅つき就職支援プロジェクト MODEL HOUSE》(2017〜)は、大阪府・四條畷市・日本財団・NPO法人HELLOlifeが連携して実施するプロジェクトである。若者を対象に、公営住宅の空室を改修した住まいの提供と、地元企業への就職をセットにしたサポートを行うプロジェクトである。本プロジェクトにおいてモクチン企画は、改修コストが膨れ上がってしまう老朽化の進んだ空室を、低コストで改修するための「レシピ」を新しく考案し、入居者と改修プランを作成するワークショップを行うなど空間づくりの仕組みづくりを行った。またプロジェクト対象者が入居する居室の他にも、入居者同士や地域住民とのコミュニティを醸成するための空間として「コミュニティスペース」を設計した。28部屋を居室空間として再生し、それらを含む団地の空間群をネットワークしていく場としてコミュニティスペースをつくった。本プロジェクトの特徴は、「就職支援」という枠組みを単独で行うのではなく、機能転換が求められる公営住宅の空室を利用し、住まいやコミュニティとセットで若者を取り囲む環境を構築していくという点にある。

[左]《MODEL HOUSE》共有スペース

提供=HELLOlife

[右]個室のDIYの様子

提供=モクチン企画

地域善隣事業

この2年間、住宅確保要配慮者が良質な住宅にアクセスし、安心して生活できる枠組みをつくることを目的に、明治大学の園田眞理子研究室とともに「地域善隣版モクチンレシピ」の開発と、それを普及していくための事業スキームの構築を検討してきた。その土台となっている「地域善隣事業」は、高齢者住宅財団が地域包括ケアの枠組みを利用し、住まいの確保と生活支援の実施を両立させるために研究・提示してきた実践モデルである。園田研究室とは、そこでの問題意識や枠組みを継承し、具体的な事例や実践を生み出すため、モクチンレシピの応用可能性と、支援団体のヒアリングを通してハードルになっている課題を検討してきた★4。現在、モクチン企画が主体となり、福祉・教育サービスを実施するNPOや社会福祉法人に対して、空き家活用スキーム+地域拠点づくりをひとつのパッケージとした事業スキームを提供し協働していくための枠組みを準備中である。今後のサービス化と具体的な成果の創出に期待していただきたい。

[左]地域善隣版モクチンレシピの展開イメージ

作成=モクチン企画

[右]支援団体へのヒアリング

撮影=モクチン企画

まとめ

このように断片化し点在する空間資源を、サービス、システム、ソフトウェアによって複合的に関連づけ、再びネットワークのなかに位置づけなおしていくことで、住まいのセーフティネットを文字通り社会的包摂を実現する網として複層的に張り巡らせていくことができるのではないだろうか。モクチン企画での一連の取り組みを通して、空間でできることの限界を知るとともに、多様なアクター/プレーヤーと協働していくことで新たな可能性がひらかれていくことを感じることができた。

空間資源を、社会の背後にあるネットワークに繋ぎなおしていくこと。このネットワークの複層を扱うことなくして、本質的な意味で空間、住まい、建築が社会の包摂性に寄与することはできない。こうした認識を欠いたまま、住まいに縁側や土間を付加することでコミュニティや地域の関係性を回復しようとする試みは、素朴な空間決定論に陥ってしまう。人々の何気ないコミュニケーションを空間の力がナッジすることはあっても、それ自体がコミュニティを形成するということは想定できない。こうした認識の先に、教育や福祉を再び地域共同体に呼び戻し、空間化していくという実践の可能性もひらけてくる★5。コロナ禍によって地域空間の可能性が見直されることは非常によいことであるが、重要なのはその背後にある動的で豊かなネットワークの存在が見えているかどうかである。関係性は一夜にしてできるものではない。これは持久戦であり、日々の何気ない実践の積み重ねとその果てしない向こう側を見る構想と戦略が求められる領域と言える。

注

★1──『建築雑誌』2011年1月号(日本建築学会)「特集=未来のスラム」における大月敏雄氏のテキスト「未来の東京の見えないスラム」において使われた言葉。

★2──『建築雑誌』2011年1月号における小野田泰明氏のテキスト「水晶都市・東京」において使われた言葉。

★3──『新建築』2011年10月号、2012年5月号(新建築社)での西沢大良氏によるテキスト「現代都市のための9か条」において使われた言葉。

★4──住総研研究論文集「地域善隣版モクチンメソッドの開発・実装」

★5──福祉を地域的条件を含んだ概念として捉え直す動きは、地域包括ケアや広井良典氏が提唱する「空間福祉学」などでみられる。

連勇太朗(むらじ・ゆうたろう)

1987年生まれ。建築家。現在、特定非営利活動法人モクチン企画代表理事、株式会社@カマタ共同代表、法政大学大学院兼任講師。共著=『モクチンメソッド──都市を変える木賃アパート改修戦略』(学芸出版社、2017)ほか。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年07月29日