社会と住まいを考える(国内)1

住むための衛生の軌跡

須崎文代(神奈川大学)

身体を取り巻く環境は刻々と変化している。

私たちは全世界で、新型コロナウイルス感染拡大の脅威に直面している。医療や建築分野の技術革新によって安定的な生活環境を実現したと安心しきっていた先進諸国は、新たに訪れた危機に当惑し、未だ明確な解決策を見出せてはいない。

こうした状況に対して、人間生活を見直す必要があるという警鐘は、ジャレド・ダイアモンド、ユヴァル・ノア・ハラリといった碩学たちが人類史あるいは生物学、考古学を含む大きな観点から述べている通りである★1。ここでは、今回の危機によって露呈した問題を直接論じることは控え、身体と建築の関係性という根本的問題を再考するための糸口として、まずは住まいの衛生が辿ってきた軌跡を探ってみたい。有史以来、人間は危機に直面するたびに新しい居住環境を構築してきたからである。とくに近代は、都市環境の悪化により郊外住宅や田園都市が注目され、国内外で第一次世界大戦、関東大震災、第二次世界大戦による住宅難に向き合い、ドミノシステムや住宅団地のような新しい住宅のプロトタイプが生み出されてきた歴史がある。

近代衛生の起こりと居住環境の改善

ミノス文明あるいは古代ローマの時代から、都市には上下水道が敷設され、公衆浴場も発達していたことが知られ、ウィトルーウィウス『建築十書』★2のなかでも、都市や建築の衛生について多くの記述がなされている。日本では古代都市・藤原京でも、水洗便所の遺構が発掘されている。このように、人間の身体と生活環境を衛生的に保とうとする努力は長い歴史のなかで重ねられてきた。

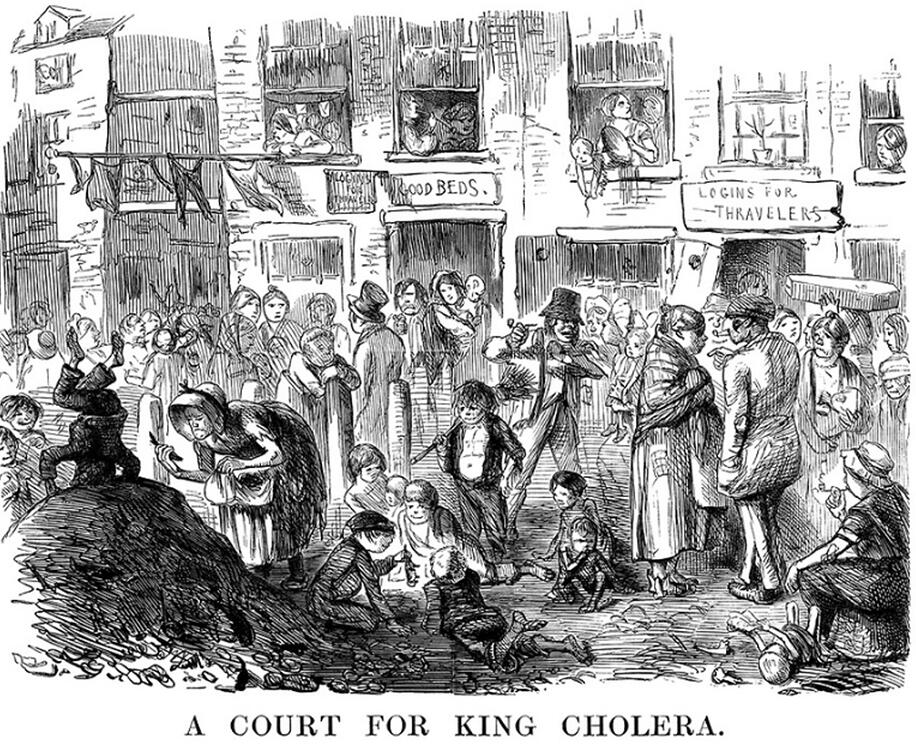

しかし、近代ほど建築が衛生に向き合った時代はないだろう。18世紀以降の産業革命による生活の急変によって、都市部への人口集中とスラムの増大が起こり、工業化による大気汚染などで居住環境は荒廃した。その結果、都市はコレラ、チフス、ペストなどの伝染病が蔓延する巣窟となった[図1]。産業革命を最も早く経験したイギリスは、同時に、こうした居住環境の衛生問題を解決する必要に迫られたのだ。19世紀前半には、エドウィン・チャドウィック(1800-90)を中心とした衛生改革運動が展開され、オクタヴィア・ヒル(1838-1912)などの社会改良家も、生涯をかけて居住環境の改善に奔走した。そこでは「環境衛生」として、上下水道、街路、家屋、給排水やごみ収集の方法など、物理的、社会的環境が健康状態を左右するという考え方にもとづいて改善が実践されていた★3。

図1 伝染病が蔓延する19世紀ロンドンの不衛生な都市空間を描いた風刺画 "A COURT FOR KING CHOLERA"

出典=Punch, 1852.9.25

ロンドンの開業医ジョン・スノウ(1813-58)は、コレラの汚染経路に関して、テムズ川からの集水方式や下水道の欠陥が病原を地下に浸透させ、同地域の井戸や地下水を汚染することを指摘した★4。そのため、都市レベルでは上下水道を中心とした環境改善が重視された。さらに1882年、ロベルト・コッホ(1843-1910)による結核菌の発見によって、空気感染を防ぐための室内衛生があらためて着目されたのだと考えられる。こうして19世紀から20世紀にかけて、都市や住まいの衛生は採光、換気、上下水、防鼠・防虫、掃除法を中心に進展することになったのだ★5。

ガラス、タイル、スチール、白い壁

ここで近代における建築作品のいくつかを衛生の観点から眺めてみたい。ガラス、タイル、スチール、白い壁といったモダニズム建築に共通する要素は、衛生との関連が強いものだからである。筆者が台所、浴室、トイレを中心に住宅の近代史を研究するかぎり、「白い」壁やタイルは掃除すべき汚れを見つけやすくし、スチールは掃除のしやすさを実現するものであり、それらはいずれも清潔なイメージを表現するためのものといえる。日本国内の動向をみても、窓を大きく取って室内を明るくすることやガラス入り建具の導入も同じ目的に裏付けられている。このようにみるとき、モダニズムの原動力は、単に過去の様式としての装飾を排除するためのものだけではなく、これらの課題を解決しようとしたものとも捉えられる。日光、明るさ、新鮮な空気、(屋上)庭園、運動のための空間など、健康的な生活を実現するためのかたちが模索されたのだろう。

巨匠ル・コルビュジエ(1887-1965)は、近代の建築家のなかでも、とくに衛生にこだわっていたのではないかと思われる。パリ郊外のサヴォワ邸(1928-31)は、緑に囲まれた丘の上に立ち、五原則に則って屋上庭園が計画されている。室内は、とりわけ大きなガラス建具によって採光・通風が十分にとれるリビング[図2]や、水まわりの設備が入念にデザインされている[図3・4]。

図2 サヴォワ邸のリビング。テラスとの間に配された大判ガラスの建具は、開口部の半分をすべて引き込める(筆者撮影)

図3 サヴォワ邸の浴槽の端部は、身体を横たわらせるデザインになっている(筆者撮影)

図4 エントランスの正面に配された洗面台(筆者撮影)

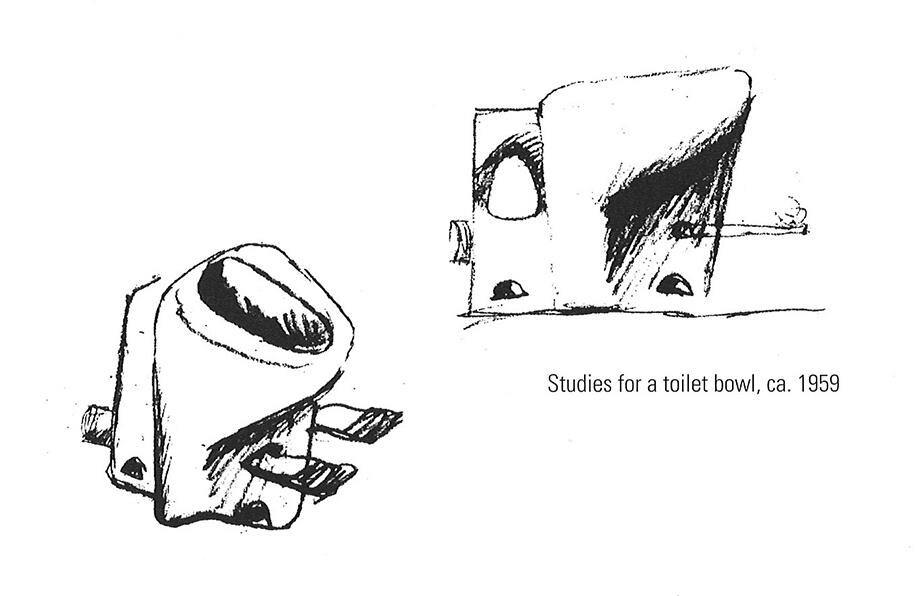

ル・コルビュジエは、サロン・ドートンヌでの出展作品「住宅の設備」(1929)でピエール・ジャンヌレ、シャルロット・ペリアンとともにデザインした室内空間では、居室を壁で仕切らず、水まわり空間を裏の部分として隠さなかったし[図5]、ナンジェセール・エ・コリ通りのアパルトマン(1935)の自身の寝室には、ビデを中央付近に置き、洗面台やシャワー室も室内意匠を構成する要素として位置づけていた[図6]。その他、ル・コルビュジエが自ら設計した便器そのものの作品も見られる[図7]。著書『建築をめざして』(1923)の言説や、家具デザインやモデュロールなど身体にこだわり続けた一連の活動からも、衛生を志向していたことがよくわかる。

図5 パリのルイ・ヴィトン財団におけるシャルロット・ペリアン展での、サロン・ドートンヌの復原空間("Charlotte Perriand: Inventing a New World", Fondation Louis Vuitton, Paris 2019-20、2020年2月筆者撮影)

図6 ナンジェセール・エ・コリ通りのアパルトマンの寝室(筆者撮影)

図7 ル・コルビュジエ設計の便器

出典=Arthur Rüegg, Le Corbusier: Furniture and Interiors 1905-1965, Fondation Le Corbusier 2012

もうひとつ、リチャード・ノイトラ(1892-1970)のロヴェル邸、通称「健康住宅Health House」(1927)を見てみよう[図8]。その名の通り、ノイトラの住宅デザインは衛生に主眼が置かれている。施主のロヴェル博士は自然療法を用いた医師で、この住宅は日光、空気、運動、食事方法にいたるまで博士の体系に沿って計画された。同邸では、各寝室と外部がひと続きになっており、「全裸で日光浴できる機会」が設けられ、水洗設備や器具のバリエーションも豊富だった★6。ノイトラの提唱した建築論は、自然と対立しない「バイオ・リアリズム」と称するもので、建築を予防医学の一分野とみなし、建築によって人間の生活環境を自然と調和させようとした。実現した空間は、日光が注ぐ大きなガラス窓、タイル張りの水まわり、スチールによって構成される白い箱というモダニズムに共通する要素を先駆的に採り入れ、デザインしたのだった[図9]。

図8 ロヴェル邸の外部空間

出典=田中厚子『アメリカの名作住宅に暮らす』(建築資料研究社、2009)

図9 ロヴェル邸内観

出典=Anatxu Zabalbeascoa, Houses of the Century, Gingko Press Inc. 1998

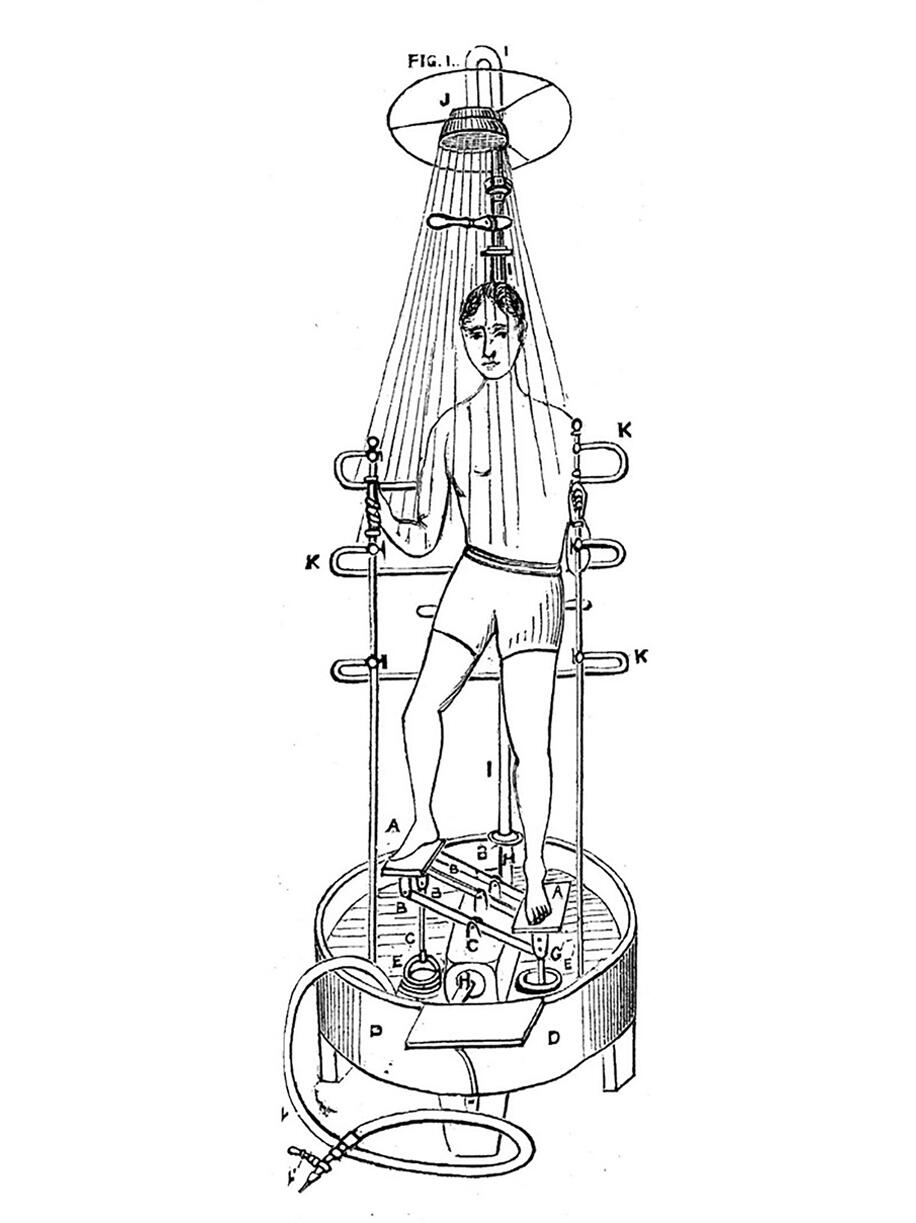

衛生空間の機械化とプレファブリケーション

さらに、今日まで続く衛生空間の軌跡として、浴室の機械化とプレファブリケーションに着目したい。近代における衛生設備の技術革新は目を見張るものがある。じつはそれ以前の、蛇口ひとつで噴射されるシャワーなどないころから、入浴のための機械装置はさまざまに考案されていた[図10]。SF作家ジュール・ヴェルヌは小説「西暦二八八九年・アメリカの新聞王の一日」(1889)において、未来の風呂を次のように描いている。

「…ここには常時風呂の用意がしてあるのです。浴室までいくめんどうをかけなくてもいいのです。ほら、こうしてスイッチを押すだけでいいのです。浴槽が自動的に移動してきて、三十七度の湯といっしょにここに現れるのですよ」

フランシス・ベネットはスイッチを押した。すると、どこかで鈍い音が生まれ、それはやがてどんどん大きくなっていった。そして、部屋のドアの一つが開くと、浴槽がレールに乗ってこり込んできた

──ジュール・ヴェルヌ「西暦二八八九年・アメリカの新聞王の一日」『地軸変更計画』所収(榊原晃三訳、創元SF文庫、2005、p.257)

浴槽が動く装置はバックミンスター・フラー(1895-1983)も考案しているが、スイッチひとつで自動的に風呂が用意される装置は、現代になってからほぼ実現されたといってよいだろう。

プレファブリケーションによるユニットバスは、日本ではオリンピックに際して建設されたホテルニューオータニに導入され、それ以降、ホテルや集合住宅を中心に全国へと普及したことが知られる。

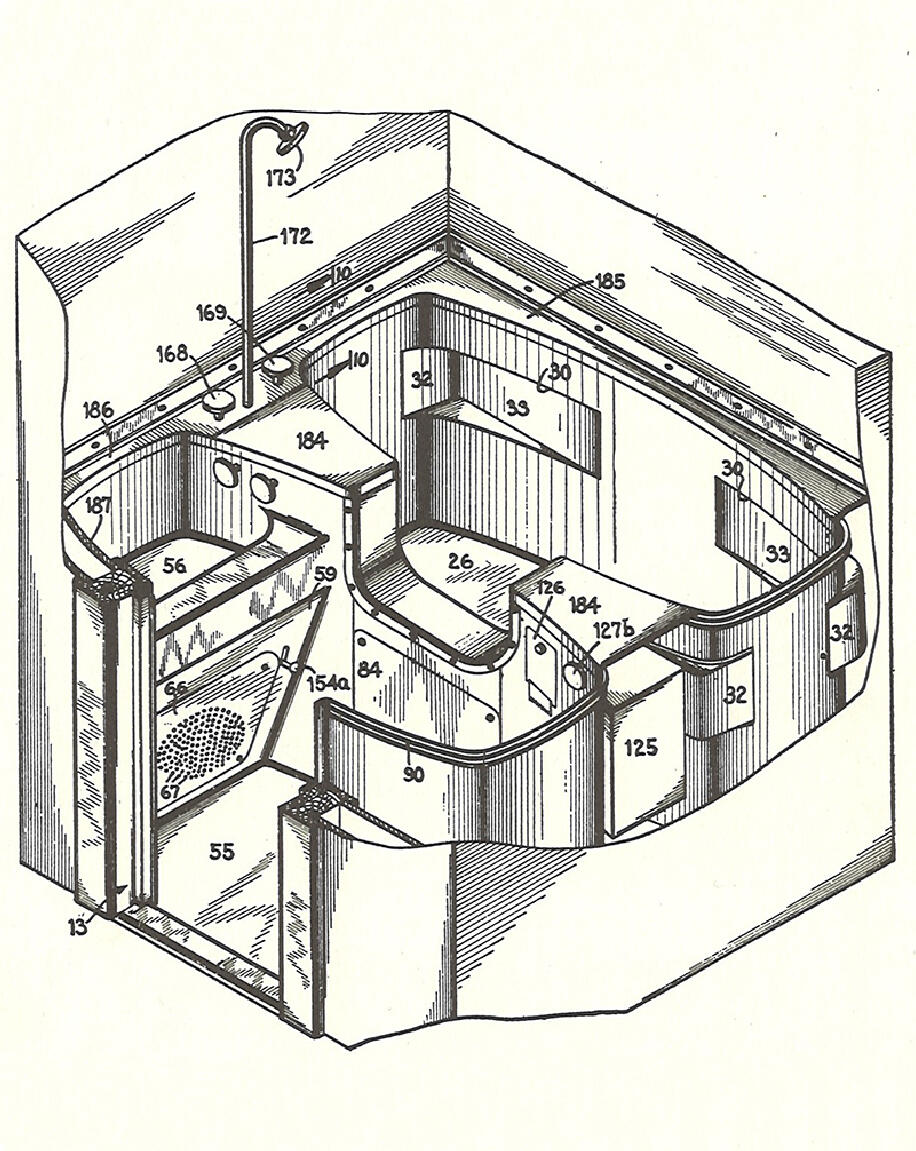

同様の考え方で、浴室・トイレをひとつの空間(装置)としてデザインした先駆は、フラーの《ダイマキシオン・バスルーム》(1927-38)だろう[図11]。フラーは、住宅平面のコアとなるトイレ、バスタブ、シンクを一体化させた装置を提案したのである。当時まだ旧来の住宅に住んでいる者の方が大多数であった1920年代後半にこのアイデアを構想しており、その先見の明にはあらためて驚かされる。フラーが設計したプランは必ずと言ってよいほど中心にトイレが配置されていることからも、構想の中核部分には衛生が位置づけられていたことが読み取れる。

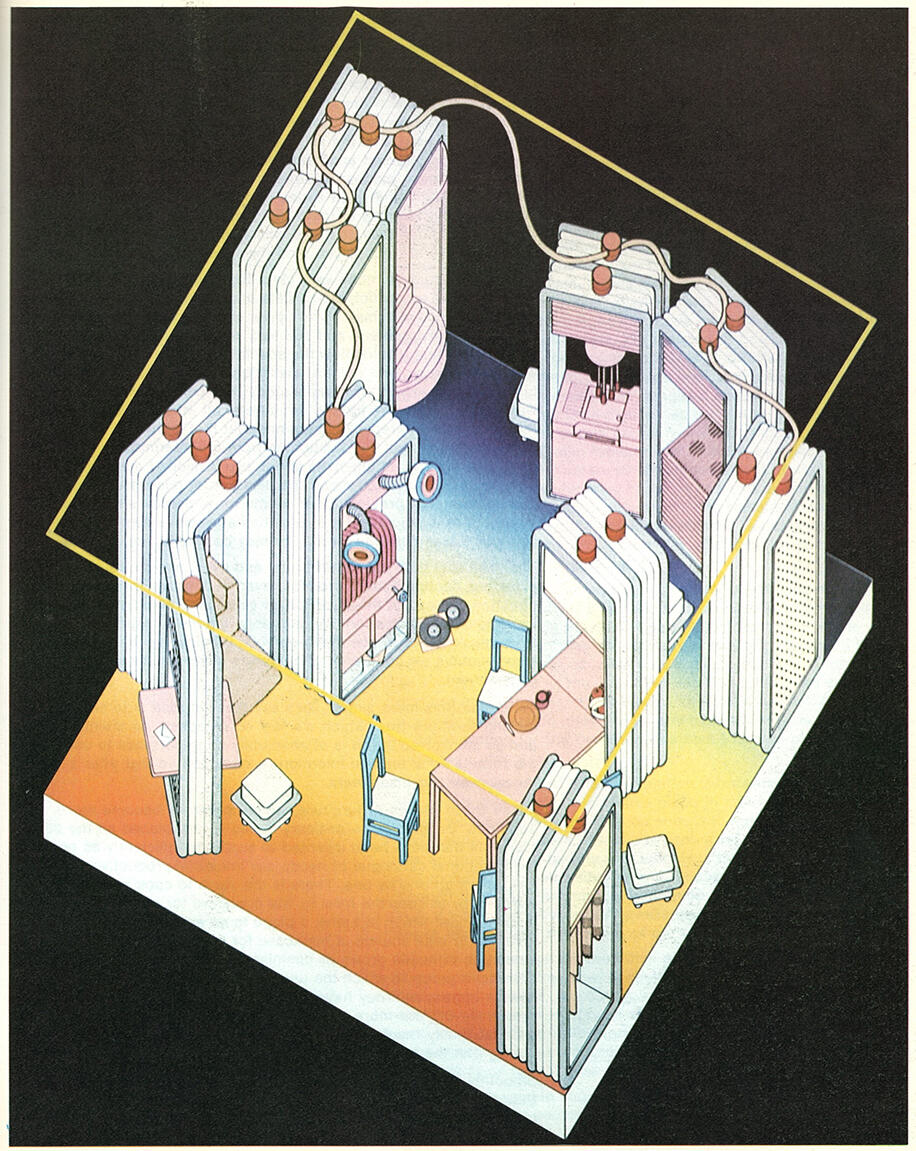

その後も、エットレ・ソットサス[図12]やペリアン[図13]など、プレファブリケーションを目的とした衛生空間のユニット化に関するデザインにはいくつもの面白い作品がある。このような住宅の未来像を描いたデザインは、「これからの住宅」を考えるヒントとしていまなお見直される価値が高いように思われる。

図10 ボゼリアンのシャワー風呂(イギリス、1878)

出典=キャスリン・アシェンバーグ『図説 不潔の歴史』(鎌田彷月訳、原書房、2008)

図11 《ダイマキシオン・バスルーム》

出典=ジークフリード・ギーディオン『機械化の文化史──ものいわぬものの歴史』(榮久庵祥二訳

、鹿島出版会、2008)

図12 エットレ・ソットサスの設備システム "Micro-Environment"(1971)

出典=Italy: The New Domestic Landscape - Achievements and Problems of Italian Design, MoMA, NY 1972

図13 ペリアンによるキッチン・バスユニット(1975-79)

出典=Charlotte Perriand: Inventing A New World, Fondation Louis Vuitton, Gallimard 2019

近代日本における衛生と住宅

日本が鎖国の時代に幕を引き、外国から目新しいモノやヒトを受け入れ始めたとき、それらとともに伝染病をも迎え入れることになった。言い換えれば、明治の日本の都市は、文明開化という華やかな表に相反して、裏では生命維持への脅威にさらされていたのである。

そこで、明治政府ではコレラ、チフスなどの急性伝染病に対して都市レベルでの衛生環境の改善が喫緊の課題となった。日本衛生学の父と称される長与専斎(1838-1902)を中心に、明治の専門家たちは衛生先進国だったイギリス、ドイツ、アメリカに学び、衛生関連法の施行と上下水道を中心とした衛生工事の実施を進めた★7。やがて明治20年代以降、大正、昭和を通して住まいや家事の衛生の改善が図られていった。明治中期には静養地としての鎌倉や軽井沢が注目され、別荘や療養所が建設された。明治後期以降には、イギリスの田園都市に倣い、良好な居住環境を求めて阪急沿線の池田室町や東京多摩川周辺の郊外住宅地が開発された。都市環境の悪化や結核といった伝染病の流行などを背景に、都市?郊外という新しい居住モデルが構築され始めたのである。さらに大正9年に設立された生活改善同盟会による『住宅改善の方針』では衛生が中心的課題のひとつであったし[図14]、昭和初期には、藤井厚二(1888-1938)の実験住宅や山田醇(1884-1969)の住宅作品など、健康増進を重視するための住宅デザインが実践され、室内環境衛生の土壌が培われていったのである。

図14 現在から約100年前の教育博物館(現・国立科学博物館)における生活改善展覧会(1919)のポスター

「これからの住宅」を考えるヒント──《Tomorrow of Yesterday》

あらためて、住まいの衛生について少し考えてみたい。いま私たちが直面している新型コロナウイルスのパンデミックという危機は、人類史的あるいは地質学的なスケールの変動としてみれば、人間による極度な開発行為が引き起こしたものと考えられることが指摘されている。人間?自然を切り分け、循環を不自然なものにしてきたことが要因のひとつとされているのである。さらに、そのようにして発生したウイルスの伝播をみると、かつてネズミや蚤が受け持っていた媒介は、あるいはハチが花粉を運ぶように、人間環境を渡る世界的なヒトとモノの移動(流通)が受け持っているという事実がある。そのために、上記のような近現代が構築してきた住宅衛生で消化できる範囲を超え、コロナ禍では移動そのものを停止する必要に迫られた。

このような状況に直面したいま、「これから」の住まいや水まわりを考えるための指標を与えてくれるのは、人間の生活環境としてのあり方を根本的に見直す作業に尽きるだろう。環境を構成するあらゆるものは、分解と再生成を繰り返しているからである。生きるもののための構築物として住まいをみるとき、身体、空間、建築を構成するあらゆる要素において例外はほぼない。

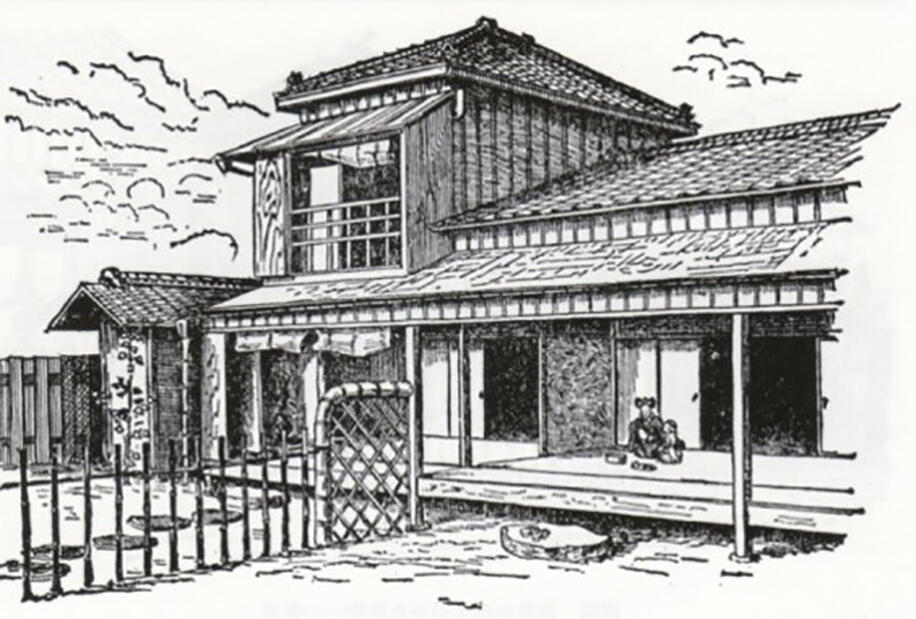

ここで注意しなければならないのは、住宅と社会の関係性は近代以降に大きく変容したということだ。かつての伝統的な住まいは、労働、出産、育児、教育、養老、介護、看病、看取り、冠婚葬祭など、人間生活のあらゆる営みが行われる場であった。それゆえ、日本の住宅は外部に対してオープンであり、間取りの融通性が高かった[図15]。しかし、職住分離や核家族を中心とする住宅供給、あるいは生老病死にまつわる「穢れ」とも捉えられていた部分を住宅から切り離して社会的機能に外在化したことで、住宅の機能はきわめて限定的になったといえる。極端な言い方をすれば、住宅は食べてテレビ(ネット)を見てシャワーを浴びて寝るためだけのハコになったのである。近現代にかたちづくられた生活様式を見直すいま、そのヒントは身体をとりまく環境と、身体と社会システムの関係性を再構築することを検討するなかに見出されるように思われるのである。かつての巨匠たちがそうであったように。

図15 開放的なつくりだった日本の伝統的な住宅

出典=エドワード・S・モース『日本の住まい──内と外』(鹿島出版会、1982)

注

★1──日経ビジネス電子版「ジャレド・ダイアモンド氏『今こそ、次のウイルスのことを考えよう』」2020年3月25日、

Web河出「全文公開第二弾! ユヴァル・ノア・ハラリ氏(『サピエンス全史』ほか)が予見する「新型コロナウイルス後の世界」とは? FINANCIAL TIMES紙記事、全文翻訳を公開」2020年4月7日他、多数。

★2──森田慶一訳註『ウィトルーウィウス建築書』(東海大学出版会、1979)参照。

★3──チャドウィックは、公的扶助と公衆衛生という2つの視点をもっていた。George Rosen, A History of Public Health, The Johns Hopkins University Press 1933.

[邦訳]ジョージ・ローゼン『公衆衛生の歴史』(小栗史朗訳、第一出版、1974、p.163)

★4──前掲書 [邦訳]pp.203, 206

★5──拙稿「『婦人衛生会雑誌』(明治21年-大正15年刊行)にみる明治・大正期の住居衛生論の主題と傾向」(日本建築学会大会[関東]学術発表会梗概集、2020)参照。

★6──Beatriz Colomina, Are We Human?, Lars Muller 2017.参照。コロミーナも、ル・コルビュジエの衛生設備について少し取り上げている。

★7──拙稿「住まいの水まわりの空間の変革──明治・大正期における上下水の衛生工事に着目して」『月刊 土木技術』所収(特集「台所と土木」、2019年12月)

本稿は、科学研究費補助金 研究課題16K18222「大江スミのイギリス留学による明治期の住居衛生論の導入と国内での展開に関する研究」(2016-19年度)の研究成果をふまえたものである。

須崎文代(すざき・ふみよ)

神奈川大学工学部建築学科特別助教。神奈川大学日本常民文化研究所所員。日欧政府国費留学(フランス、ポルトガル)、日本学術振興会特別研究員(DC1)、米田吉盛教育奨学金大学院給費生を経て、同大学院工学研究科建築学専攻博士後期課程修了、博士(工学)。日本生活学会第1回博士論文賞。専門は近代住宅・建築史、生活史。主な論文=「『茨城県映画』にみる1950-1960年代の農村住宅の台所改善──映像を史料とした台所の変容に関する研究」(2018)、「大正期から昭和初期における共同炊事場の展開と建築的特徴―栄養学に基づく佐伯矩の取り組みに着目して」(2017)ほか。主な共著=『台所見聞録──人と暮らしの万華鏡(LIXIL BOOKLET)』(LIXIL出版、2019)、『奇跡の住宅──旧渡辺甚吉邸と室内装飾(LIXIL BOOKLET)』(LIXIL出版、2020)ほか。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年06月30日