インタビュー 6

雑貨化する社会と未来の住まい(前篇)

井出幸亮(編集者)+三品輝起(雑貨店「FALL」店主) 聞き手:浅子佳英(建築家、プリントアンドビルド)

左から、浅子佳英氏、三品輝起氏、井出幸亮氏

浅子佳英

「これからの社会、これからの住まい」を考えるこのシリーズでは、これまでは僕自身が建築家ということもあって、建築関係者へのインタビューを中心に行ってきました。ところが、コロナ禍でこれまでの生活そのものを見直そうという社会的機運が高まるなか、住まいや暮らしをもっと大きな視点で捉える必要があると思うようになりました。というわけで今回は雑貨やライフスタイルをテーマに、編集者の井出幸亮さんと雑貨店を営まれている三品輝起さんにお話を伺いたいと思います。

じつは井手さんとはご近所で、もう10年来の友人なんですね。前々回対談した鞍田崇さん(「「暮らし」について考えてみよう──建築と哲学、そして民藝から」2020年10月28日公開)を紹介してもらったのも、井手さんなんです。そして、先日井手さんの仕事場で雑貨のことを聞かせてもらったらあまりに面白く、また、その時に三品さんの本も教えてもらい、これがまたむちゃくちゃ面白かったので、この鼎談をお願いした次第です。本日はよろしくお願いします。

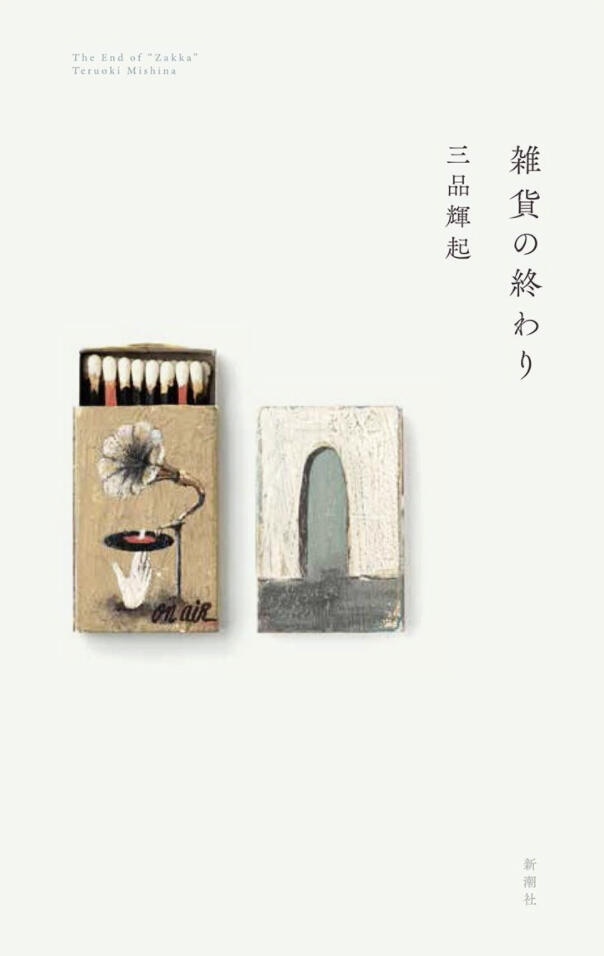

さて、三品さんの『雑貨の終わり』(新潮社、2020)を読むと、日本人にとってライフスタイルとは、つくれそうでつくれなかったものだったというふうに読める。そのことは日本の住宅や暮らしと深く関係していると思うんですね。そこで今日は、雑貨やライフスタイルのほうから「これからの社会、これからの住まい」を見つめ直していければと考えています。まず一言ずつ自己紹介をいただけますか。

三品輝起『雑貨の終わり』

井出幸亮

フリーランスの編集者として活動している井出です。主にカルチャー誌と呼ばれる媒体で仕事をしてきたこともあり、「雑貨」的な商品の消費の現場──実際の現場に接しておられるのは三品さんですが──に近い場所でその状況を見る機会がありました。そこで感じることも多く、これまで雑貨やライフスタイルをめぐる環境についての文章もいくつか書いてきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。

三品輝起

よろしくお願いいたします。僕は東京の西荻窪で「FALL」という小さな雑貨店を営んでいます。雑貨店を営む傍ら、ときどき雑貨についてメタ的に考えるということもしてきました。今日は雑貨と住宅について、多少話せることがあればと思っています。

1950〜70年代──荒物から雑貨へ

浅子

まずは井出さんが編集した「雑貨クロニクル」(『ku:nel』2015年5月号、マガジンハウス)を参照しながら、1950年代から現在に至るまでの日本の雑貨の流れを振り返っていきましょうか。これは本当によくまとまっていますね。

井出

最初にお断りしておくと、この「雑貨クロニクル」をまとめるにあたって、そもそも雑貨とは何か、何を雑貨と呼ぶべきかということがまず問題としてありました。その定義は時代によっても変化しており、一概にまとめることはできないのですが、たとえば1960〜70年代の時点では、「雑貨」とは一般的に、かご、桶、ざるなど、古くから日常的に使われてきた生活道具の類を指す「荒物(あらもの)」に近い意味で使われることが多かったようです。しかし、この「雑貨クロニクル」で扱っているのは、こうした生活必需の実用的ツールとしての雑貨ではなく、ファッションの一種として生活の中に取り入れられる、付加価値を加えられた商品としての雑貨──有り体な言葉で言えば「おしゃれ雑貨」──ということになります。こうした雑貨を考える上では、戦後に流入した舶来文化、特にアメリカからの輸入文化の存在はとても重要なので、この年表においてはそのルーツとして、1952年にオープンした「アメリカンファーマシー」を起点にしています。

三品

一般的には1966年の「ソニープラザ(現・プラザ)」をもって雑貨史の起源とみなすことが多いように思いますが、このクロニクルでも、輸入雑貨から始まっているというのがポイントですね。アメリカンファーマシーは当時、進駐軍の御用達みたいなところがありました。

浅子

なるほど、もともとは在日のアメリカ人向けだったんですね。それがどのように日本人に受け入れられていったのでしょうか。

井出

アメリカ由来のサブカルチャーの日本での受容を考えるうえでは、〈VAN(ヴァンヂャケット)〉の存在はものすごく大きいです。VANは1960年代初頭からファッションを中心としたアメリカのライフスタイル文化を日本に紹介し、定着させる役割を果たしてきました。当初、VANの洋服を買ったり、輸入車に乗ったりスキーなどのスポーツを楽しんでいた人々というのは裕福な家庭の子弟が多かったわけですが、そうした人々がリードする形で、若年男性の間で欧米のファッションやサブカルチャーを受容する下地ができました。1970年代に青山にオープンした「オレンジハウス」は、VANの関連会社だったイタリアの家具メーカー〈アルフレックス・ジャパン〉が展開していた雑貨店で、キッチンダイニンググッズなどを扱っていました。ヨーロッパの「ハビタ」や「ザ・コンランショップ」などの店舗を参考にしたという同店は、スーパーマーケットのようにカゴを持ったお客さんが大量にある商品の中から自分が欲しいものを選んで最後に会計をするという、当時の一般的な個人商店とは違う買い物スタイルを導入した点で画期的でした。一方で、小規模なセレクトショップ的雑貨店という意味では、「文化屋雑貨店」はその嚆矢といって良い重要な存在です。また1970年代には「グランピエ」や「チチカカ」といったエスニック雑貨のお店もオープンし、ヒッピー文化的なルーツを持つ嗜好性が一般に広く受容されていく中で、女性を中心に支持されていた。1970年には雑誌『アンアン』、1976年には『ポパイ』が創刊され(いずれも平凡出版)、こうした若者向けメディアによって、雑貨文化は掘り起こされていくことになります。

浅子

マクドナルドが日本で開業したのはいつでしたっけ?

井出

銀座の1号店の出店は1971年です。60年代には安保闘争、全共闘運動があり、大学生ら若者の間に一定程度、反米感情のようなものが残っていたと思います。しかし、一方には欧米のロック音楽やヒッピー文化を積極的に受容した若者たちがおり、例えばアメリカのサブカルチャーに深く影響されたバンド「はっぴいえんど」のメンバーだった細野晴臣さんや大滝詠一さんは、70年代初頭に米軍基地のあった狭山や福生のアメリカ住宅に住み、一種のコミューン的な生活を送っていました。当初はそうした先端的なアンテナを持った若者たちだけが享受していたアメリカ的なカルチャーやファッションは、70年代を通して一般層にまで広く浸透していきました。

はっぴいえんど『はっぴいえんど』(1970)

浅子

素朴な疑問ですが、それ以前の若い人たちのファッションはどういうものだったのですか。

井出

当時の映像などを見ると、例えば白いワイシャツにスラックス、太い黒縁メガネといった格好で、年配の男性とさほど変わらないスタイルが目立ちますよね。下駄を履いているような、いわゆる「バンカラ」風の大学生だったり。つまり「若者ファッション」というカテゴリー自体が確立されていなかった、意識してファッションに凝るという行為自体がまだ一般的ではなかったのだろうと思います。それが1970年代にかけての高度経済成長を経て、ファッションによって自分を表現しようという若者たちが出てくる。ただ、雑貨文化が大きく花開くまでは、もう少し時間を必要とします。1977年に『クロワッサン』、1982年に『オリーブ』が創刊され(いずれも平凡出版)、1980年には「大中」が、1981年には「F.O.B COOP」「アフタヌーンティー」「リビング・モティーフ」などのショップも登場する。こうしたショップやメディアが、女性向け雑貨の黎明期を支えていた。以前、『「生活工芸」の時代』(三谷龍二編、新潮社、2014)でも書いたのですが、1970年代の終わり、高度成長期からオイルショックを経て安定成長期になっていく時期に、若者が自分の部屋をもったり、一人暮らしを始めたりして、自由に使えるお金も増えていく。そうしたなかで雑貨の需要が高まり、まだ開拓の余地があった若年女性層が新たな市場として注目され、開拓されていきました。

浅子

それらのお店をつくった人たちは、最初から女性向けにしようと考えていたのでしょうか。

井出

そうですね、基本的には「女性向け」という形で店づくりをしていたと思います。

浅子

それは慧眼ですね。いまでこそ若い女性市場の規模は大きいですが、当時はまだマーケットがなかったわけでしょう。

井出

現代よりもずっと小さく、成長期にあったことは確かでしょうね。それについては、先ほどお話しした『アンアン』や『クロワッサン』などの雑誌が先導する形で、若年女性層を潜在的なマーケットとして開拓していったという面があります。こうした媒体で活躍した、雑貨スタイリストの先駆けである吉本由美さんの著書『暮しを楽しむ雑貨ブック──85ヶのすてきな物たち』(じゃこめてい出版、1983)を読むと、1970年代に「カフェオレボウル」(当初は「カフェオレどんぶり」と呼んでいたそう)をフランスで見つけて雑誌のなかで紹介したら、読者からものすごい数の問い合わせが来たと。当時の日本ではそんなものはどこにも売っていなかったから。しかし、その珍しかったカフェオレボウルが、それから2、3年後にはどの店でも売っているくらいの状況になった、と吉本さんは書いている。それくらい短期間で急速にマーケットが開拓されたということですね。当時の雑貨ブームを象徴するプロダクトである〈デュラレックス〉のグラスも、F.O.B COOPオーナーの益永みつ枝さんがフランスで見つけ、日本で売り出して大ヒットした商品です。それまでのいわゆる「女性向け」の商品といえば、花柄やフリルなどの装飾をあしらった、いかにも家庭的で保守的なイメージを感じさせる意匠のものが一般的でしたが、デュラレックスのグラスはそれらとはまったく違った、シンプルかつ無骨とも言えるインダストリアルなデザインです。こうしたアイテムはある意味では、自分のセンスでものを選び、自由に生活する、自立した女性のライフスタイルの象徴でもあったということが言えるのではないでしょうか。

吉本由美『暮しを楽しむ雑貨ブック

──85ヶのすてきな物たち』

三品

吉本さんも無骨なデザインの雑貨を集めていましたね。『暮しを楽しむ雑貨ブック』では、フランスの漁師が着ていた前掛けや真鍮のドアノブ、ブリキのバケツなんかを紹介しています。ここで集められた装飾を廃したさまざまな雑貨は、いますぐにでも人気の雑貨屋を営めるぐらいクオリティの高いものです。つまりこの吉本さんの物選びの感覚はまったく古びていない。逆に言えば、ある種の雑貨の界隈では、40年前の吉本さんの価値観をいまも墨守している、と言えるかもしれません。消費のサイクルとは別に。

浅子

その感覚はいまでも生き残っていますよね。当時の人たちのセンスの良さに驚かされます。女性をターゲットにした雑貨を売る際に、いきなりデュラレックスにいくという感覚はヤバい。なぜ彼女たちはこれほどまでにセンスが良かったのでしょうか。

井出

それはもちろん、1970年代の日本の豊かなサブカルチャーを育んだ文化的土壌があったんですよね。それは高度経済成長が生み出したものでしょう。再び音楽を例にするなら、最近は「シティ・ポップ」と呼ばれるようなジャンル──当時のいわゆる“洋楽”をベースにした、洗練された和製ロック/ポップス──が人気を集めていますが、こうした音楽は1970年代中ごろにはすでにかなり高度なレベルで完成していました。こうした分野をリードした、例えば細野晴臣さんや加藤和彦さんといったミュージシャンは、当時の一般的な文化的レベルからすれば何歩も先を行っていた、めちゃくちゃおしゃれで尖っていた人々のグループの中心だったと言える。雑貨の世界で言えば、吉本さんも間違いなくそういう一員であったでしょう。もちろん、当時は現在と比べて、例えば中央と地方といった地域間、あるいは社会階層の間に、圧倒的な経済的/情報的格差があったことも付言しておくべきかもしれません。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年03月29日