鼎談 2

今、空間・建築にできること/できないこと

連勇太朗(建築家、CHAr)+金野千恵(建築家、t e c o)+上野有里紗(建築家、ULTRA STUDIO)

左から、上野有里紗氏、金野千恵氏、連勇太朗氏

空間や建築単体で社会を変えることは難しい

連勇太朗

本年度の「これからの社会、これからの住まい」では、現代社会の大きな変化のうねりに合わせ建築がどのように変わっていくのか、ということを議論しています。そのために、本鼎談を含めた個々の記事をつなぐツールとしてA/Bリストなるものもつくっています。私を含めた若い世代が何を考え、どのようなことをしようとしているのか。今は大きな建築的潮流が存在するわけではなく、むしろ個々の言説が断片化し漂っているような状況ですので、ここで生まれるさまざまなキーワードや概念も連携や連帯のきっかけになればよいなと思っています。今日の鼎談を通してA/Bリストがどのように更新されるのかもとても楽しみです。

さて、本日は建築家の金野千恵さん、上野有里紗さんと3人で、「今、空間・建築にできること/できないこと」について考えていきます。建築家のコミュニケーションやメディアのなかでは、いまだに空間や建築が変われば社会が変わる、という素朴な空間決定論・建築決定論的言説が根強く残っているように思います。学生のプロジェクトや講評会、建築家による作品解説や批評文、建築系のイベントや対談など、本人が意識しているか、していないかは別として、「空間・建築が変われば社会が変わる」という類の楽観的かつ状況を単純化した思考に陥ってしまっている建築家が意外と多いです。地域に向けて開かれた縁側や土間をつくってもそれで直接コミュニティが再生される、ということは社会の複雑性を考えたら基本的には成立しない図式なわけで、かといって何もできないのか? といったらそういうことではまったくなく、空間や建築でできることはたくさんある。

そういう観点から、鼎談を始めるにあたって以下のことを共有の認識にしてみたらどうかと思っています。まず、空間や建築物単体の力だけで社会課題解決や社会変革を達成することは限りなく難しいということ。社会課題自体が複雑化している現代のなかでは、つねに領域横断的かつ社会技術的アプローチが必要であり、そういう意味で、建築家の果たすことができる役割は限りなく広がっているが、それはできないことに対して自覚的であることが同時に求められます。「建築にできることはたくさんあるけど、できないこともたくさんある」という当たり前の認識を出発点にして議論できればと思います。

さて、金野さんは福祉関係のプロジェクトで事業者やコミュニティと対話しながら建築をつくられています。その活動にはある種の社会技術的な面があり、多彩なプレイヤーが登場する複雑な枠組みにおける実践を通じて、お話をうかがえればと思っています。上野さんは建築の実作のほか、インスタレーションや展示も行っており、批評性をもって都市や人の営みに介入する活動をされています。今、批評性がどのような意味をも持ちうるかということも、今回のテーマにとって重要なトピックスなのではないかと思っています。それではまずは、お二人がどのような活動をされているかご紹介ください。

都市の中に開かれた居場所をつくる

金野千恵

私は2011年に独立し、10余年が経ちました。東京工業大学の塚本由晴さんの研究室では半屋外空間であるロッジアの研究を行い、博士論文を執筆し、現在でも仕事のかたわらリサーチを続けています。 連さんのお話は、こうした空間のイメージを強く持っているところもあるので、私自身は、捉え方次第では空間決定論的なアプローチとも言えるかな……と思い返しながら興味深くうかがっていました。

最初に1枚の写真を紹介させてください。これはネパール東部・バクタプルにあるスルヤワディ広場です。ここには私の好きなものが凝縮されているんです。中央のおじいちゃんと子どもは仲が良さそうに見えますが、彼らは血縁関係にはありません。そんな他人同士が屋根のついた半屋外空間パティをきっかけとして、都市の中で居場所を見つけています。共生や多様性など日本では制度的なロジックで語られていることが、ここではいともたやすく情景として現れているのですね。やはり制度設計に頼らず、まだ空間にできることはあるのではないか、と考えていて、地域に根付く都市の中での開かれた居場所をつくりたいと考えています。

スルヤワディ広場の風景

撮影=金野千恵

最近はケアの仕事にも多く携わっています。そのひとつである地域共生文化拠点《春日台センターセンター》は2015年末からプロジェクトがスタートし、2022年3月26日にオープン、じつに6年強関わってきました。

地域の中心地にある長屋の商店街に100平米程の地域の小さなケアの拠点をつくりたい、という話が発端でした。現地を訪れてみると、元気に遊ぶ子どもたちの姿がありながらも、長屋のシャッターが下り、まち全体が衰退していく過程がありありと見えました。さらにそのとき、半世紀にわたり地域の方々の暮らしを支えてきたスーパー「春日台センター」の店長が店じまいを語り、まちの過渡期に居合わせている実感が込み上あがりました。

なんとかコンバージョンで維持しようという話も出ましたが、阪神大震災以降、使用が制限されているプレキャスト製品の構造で福祉施設への転用が難しい状況でした。ならば本当に必要なものは何なのか、と考え始め、まちの方たちと集まり、問いを投げかけているうちに、地域の課題や、時間を重ねた地域のあり方が見えてきました。私の事務所ではその記録を取ったり意見を計画に盛り込んだり、3年ほど経てようやく基本設計に入りました。

かつてのスーパー「春日台センター」

撮影=金野千恵(左)/yasuyuki takagi(右)

その間は、自分が設計者として関わっているのか、地域のクライシスに居合わせた人間として関わっているのか境目が曖昧でした。ともあれ、時間を経るなかでどのような建築を目指すのかが見え始め、最終的には高齢者介護事業・就労支援事業・放課後デイケアサービスの3つを軸に、シェアオフィス・寺子屋・コインランドリー&洗濯代行、さらにスーパー時代に人気だったコロッケを販売するスタンドも含む複合施設になりました。

《春日台センターセンター》庇の下に集う人々

撮影=森中康彰

外観と屋内の様子

撮影=森中康彰

従来、ケアの複合施設と言えばひとつの大きな箱をつくってきましたが、今はそのような時代ではないと思っています。《春日台センターセンター》も一事業者が運営する施設ではありますが、立ち上げには多くの人々がステークホルダーとして関わり、ここで何をしたいかという声が集まってできた経緯があるので、地域から立ち上がったコモンズ、あるいはインフラのような場所とも言えます。オープンから4カ月ほどですが、すでに共有地を越境して伸びる大きな庇の下には、子どもたちが乗り付ける自転車がずらりと並んでいます。ケアの制度面からは50人ほどの施設ですが、流動人口としてはその3〜4倍になるでしょうか。

建築・空間と同じくらい、人の自由な営みを受け入れる環境や文化も大切ですよね。この地域が育んできたコンテクストを継承しながら、そのような環境を立ち上げたい、と考えています。

都市のコンテクストに介入していく

上野有里紗

私は現在、設計事務所「ULTRA STUDIO」をパートナー3人で運営しつつ、美術家の立石従寛さんと一緒に軽井沢・離山で「TŌGE | トウゲ」というプロジェクトを行っています。

ULTRA STUDIOでは新築住宅や内装の設計、家具デザインやインスタレーションなどを手がけています。立ち上げのきっかけになったのは、《RETREAT IN KARUIZAWA》(2015)という軽井沢の山中にある小屋です。都市へのアプローチを試みていた我々にとって、都市的コンテクストがない場所でどのような建築をつくるのか悩んだ末、周囲にある曲がった道や、施主が過ごしたイタリアの広場の記憶などをコンテクストとして扱っています。

《RETREAT IN KARUIZAWA》

撮影=笹田侑志

2021年の10月には、東京・根津のギャラリー、THE 5TH FLOORにて「LANDSCAPE GOES DOMESTIC」という展覧会を行いました。我々の関心のあることすべてを盛り込み、マニフェストとしたい、という思いがあり、展覧会名は、1972年にMOMAで開催された、「Italy: The New Domestic Landscape」というイタリアのラディカルアーキテクツが多数参加した展覧会のリファレンスも含んでいます。

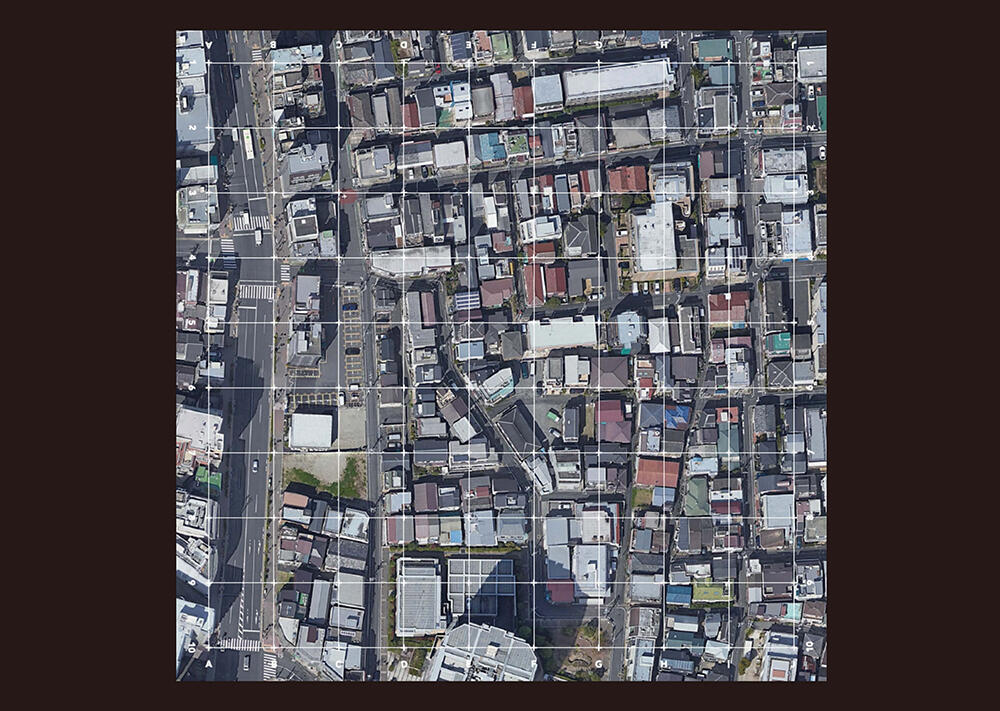

グリッド上に広がる、モダニスト的な「形態は機能に従う」世界観がありますが、実際の都市に出て周りを見回すと、形態と機能の合理的対応というものは、神話でしかないことがわかっていきます。

ここでは、ギャラリーを起点として根津のまちにグリッドを引いて、その交点にミース・ファン・デル・ローエのスターコラムを落とし、都市における諸要素との衝突を観察しました。家並みと無関係に引かれたグリッドの100の交点のうち、アクセスできるところに柱を運び、まちに挿入することで、根津のバナキュラーなコンテクストを浮き立たせています。そしてスターコラムの周辺を屋内と見立ててアイロンがけや料理のような家事や読書、ホームシネマの鑑賞など、ドメスティックな営みを行い、写真家に撮影を依頼し、記録しています。

家並みと無関係に引かれたグリッド

Google マップをもとに作成=ULTRA STUDIO

設置したスターコラム周辺での営み

撮影=立石従寛(上)/高木遊(下)

それをパフォーマンス・アートとしてではなく、いかに建築的な手法で翻訳、発表するか。ギャラリーは3部屋あり、最初の部屋では一連のフィールドワークから抽出した象徴的な形を、ドローイングや模型に変換したものを提示しています。ただこれだけでは来場者には展示の意図がわかりません。次の部屋では写真と映像によるドキュメンテーションを、最後の部屋では実際に使用したスターコラムのレプリカやリファレンスした文献を見せるという方法をとりました。

いわゆる建築の展覧会では、作品を模型や写真をある種の完成形として見せることが多いですが、我々にとっては興味を追求するための実験的なエクササイズのような展覧会となりました。

フィールドワークから抽出した象徴的な形の模型とドローイング

撮影=高木遊(左)/笹田侑志(右)

写真と映像によるドキュメンテーションの展示

撮影=高木遊

TŌGEは軽井沢・離山を舞台にし、「人・自然・人工物の新たな新陳代謝」をテーマにした「食・育・住」の実験的なアートプロジェクトです。野草の種を収穫して蒔くことで山のサイクルを体感したり、アーティストに滞在制作を依頼したり、フォレスト・シネマを開催したり。「木(食)人(もくしょくじん)」という、木を食べて体に取り込むことについて考えるプロジェクトでは、日本草木研究所という団体と協力し、間伐材を蒸留したドリンクの開発、販売も行いました。

TŌGEをともに運営する従寛さんとは、建築家と美術家がステートメントを考える際の違いは何なのか、話し合ったことがあります。美術は「問いを投げかけることで、新しい視点を日常生活に埋め込む行為」で、建築は「日常生活への空間介入で、機能性を超えた世界を見出していく行為」という定義を立てた次第です。

野草の種の収穫

撮影=上野有里紗

フォレスト・シネマ

撮影=上野有里紗

偶発的なダイナミズムの中でプロジェクトが生まれる

連

ありがとうございました。お二人の共通点として、既存のコンテクストに対する強い関心が印象的でした。特徴的なのは、コンテクストが分析され設計に反映される対象としてではなく、それそのものが顕在化することでプロジェクトが組み立てられているというか、大げさに言えば新たなコンテクストの生成それ自体を建築として扱っているような印象を受けました。それは、分析され課題解決される対象として既存の文脈があるというトップダウン的な空間決定論とは異なります。まずもってご自身の主体的な介入があるという点も重要な姿勢だと感じました。それにしても、金野さんが《春日台センターセンター》に6年強という長い時間関わってきたことにも興味を惹かれました、粘り強いですね(笑)。

金野

私自身もこのプロジェクトがどうなるのか、途中までわからなかったんですよね。ただ、自分がこの場にいて、何かやらなければ、という思いがあり、付き合うからにはできるところまでいってみよう、と。始まった当時は大学で常勤教員をしていたのですが、敷地を訪ねてスーパーの店長が辞めると聞いてプロジェクトチームが震撼した時、これは中途半端にはできない、とその翌日、事務所に専念することを決めました。

それほど大きな出会いを現場で感じました。自分に何ができるのかはわかっていなかったのですが、このまちのことを考えていきたい、一緒に取り組んでいきたい、という思いに駆られて。

また、それまでは予算や期限が決まっている仕事ばかりだったのですが、何をすればよいかわからない、というプロジェクトに立ち会ったのも初めてで。こんな経験はないけれどこれから私たちがやっていくべき仕事のひとつなのかもしれない、という予感もしました。結果、6年強もかかりましたが……。小学生が卒業できてしまいますよね(笑)。

連

2000年代以降、慈善事業やボランティアの活動をより持続可能なかたちに変え社会的インパクトを最大化していくために「ソーシャル・イノベーション」という、社会課題に対してビジネスの力で課題解決を実現しようという領域が大きく発展しましたが、この領域では多くのケーススタディが蓄積されています。こうしたケーススタディを見てみるとわかるのですが、多くの社会起業家の事業を始めるキッカケが、まさに金野さんがおっしゃったような「偶然に出会ってしまった」というシチュエーションなんです。最初から何か大きなビジョンや計画があって起業するわけではなく、無視できない課題や状況に偶然出会ってしまい、直感的に自分自身が関わる余地や意味がありそうだ、何かやらなければいけない、という使命感や思いが湧き上がり、課題に対してコミットするようになるという行動パタンが社会起業家にはよく見られます。「計画」の外側で起こってしまう「状況」との出会いと、その状況に対して「関わりしろ」を見出してしまうという、偶発的な動きや関係のなかで社会変革が実現されているのだとしたら、金野さんと《春日台センターセンター》の関係はこれからの建築家のあり方を考えるうえでもとても重要な意味を持っていると思いました。

さて、上野さんのお話で、「エクササイズ」という言い方をされていたのがとても印象的でした。金野さんのような、自分が今ここに飛び込んだら何かが起こるかもしれないという感覚は、直感的なセンサーが必要です。けれども私たちは、建築を含めた多くの専門領域には既存のビジネスモデルや一般的とされている方法論があるため、既存の枠組みに囚われがちで尊い出会いを見過ごしがちです。自分たちが介入することで何かが生まれるという感覚、目的型ではなく探求型の思考と言ってもいいかもしれませんが、今の日本の教育ではあまり育むことができていません。それこそエクササイズが必要なわけです。上野さんが、そのような感覚を育んだ原体験などはありますか?

上野

あるとすれば、建築計画の教育をイギリスで受けたことでしょうか。私が通っていたAAやロイヤル・カレッジ・オブ・アートでは、毎年一定期間ユニットトリップに行って、建築的かつジャーナリスティックな視点で問題の発見を促す傾向にあります。すぐに問題解決には直結しませんが、探求の目を培うという点では良いトレーニングでした。

私はキューバの住宅問題をテーマにしていたのですが、現地で英語を喋れる人を見つけて話を聞いたり。政治的に入るのが少し難しい建築をどうしても見たいんだと伝えると、さまざまなやりとりが生じ、コミュニケーションが生まれ、どのような課題があるのかという話に発展し、短期間で社会を多角的に見る視点が養われ、思考に埋め込まれた感はあります。

金野

振り返れば私も、塚本由晴さんの研究室で窓のリサーチに携わったり、ロッジアの研究で後輩を連れて海外に行った体験が、今になって活きていると感じます。建築を観察するのはもちろん、現地で人にインタビューをして、なぜここにこの建物があるのか、何をしているか、掃除はどうしているのかといったことを尋ねると、文化の成り立ちにおいて環境づくりは不可欠であることが見える瞬間があって。それを繰り返していると、初見で、ここは絶対何かが起こりそう、という予感を抱くようになったと思います。

今は京都工業繊維大学で教鞭を執っているのですが、京都の周縁村落の文化的なランドスケープに興味があり、学生たちとリサーチに取り組んでいます。京都の繁栄を支えてきた手工業の文化や農林業のある地域は衰退の一途をたどっていますが、そうした生業や文化の基盤を、今、調べたいと思ってます。ただ、アプローチの方法は漠然としていて、まずは文献調査から入るのですが、やはり読んでいるだけではわからないから現地に行こう、となるのですね。かつては産業の隆盛があったけれど今は衰退し、ぎりぎり生業が残っているようなまちに行って、丸1日ひたすら歩いて話をする、ということを始めています。

研究室の学生も一緒に進めているのですが、ゴールがないので、何をやっているんだろう、と思っているかもしれません。私の道楽に付き合ってもらっている状態ですが、何かをつかみかけているのか、1人で調査に行くようになった学生もいます。知らない人に初めて話しかけてインタビューしてきました、という話を聞くと、最初は巻き込まれていただけだったけれども、ズブズブと主体性をもってきたな、シメシメと(笑)。10年後に、あの時やっておいてよかったと思ってもらえたら嬉しいですね。

若手建築家が、まちに開き「場」をつくる動機とは

連

まさに実験中なのですね。

今この鼎談を収録している金野さんのオフィスを含め、最近、設計事務所をまちに開こうとする建築家が増えてきているじゃないですか。あれも一種のエクササイズではないかと思うんです。私のやっているNPOの事務所も、空き地に卓球台があって、近所の子どもが事務所を自由に出入りするような場になっていて公民館化しているのですが、オフィスの運営を通して日常がいろいろな実験/エクササイズの場になっている感覚があります。どうすると近所の人が卓球台を使うのか、どういう空間的な設えが求められているのか、近所の子どもたちがどのようにこの場所のことを伝言したり、まわりの保護者や学校の先生がどのような反応を抱くのか、事務所を地域に開くことで、まちの見えないメカニズムを日々観察しているような気持ちです。金野さんの事務所のビルの1階は、道路に対してオープンになっており、まちの空気感が伝わってくるとても居心地の良い場所ですね。建築家が「場」を運営したり、設計事務所をまちに開くことについて、どう思われますか?

金野

みなさんの動機は定かではないのですが、少なくともこの事務所を共同設計してシェアをしている畝森泰行さんとは、互いに公共の仕事を手がける機会が増えたこともあり、開かれた空間というものを身をもって確かめたい、いろいろと実験したい、ということを話していました。

建築家は事業主に「まちに開くと良い空間になる」と説明する機会も多いと思うのですが、そのような空間は、相手に高いハードルを押し付けることにもなりかねません。以前手がけたケアの施設の方から、1年運営してようやく上手くマネジメントできるようになり、自分たちがやっていることの面白さに気づけた……という話を聞いて、その感触を自分でつかまないと提案はできない、という思いがありました。

連

上野さんも、展覧会「LANDSCAPE GOES DOMESTIC」で実際にまちに出ていますよね。

上野

そうですね。展示を通じて我々の活動を発表することで、想定外の勢いでフィードバックをもらえたことにも驚きました。建築は完成までに時間がかかりますし、オープンハウスを催しても来てくれる方は限られてしまいます。展覧会は間口が格段に広くなり、共感から批判までさまざまなコメントをいただけるので、そのような声に一つひとつ向き合うことも、次に繋がる糧になりました。

我々としては展示方式を捻り過ぎたのではないかと懸念していたのですが、非常にわかりやすかった、という声を寄せていただいたのも、嬉しい発見でした。建築家に説明責任があることは常日頃から意識しているのですが、ふだんからアートを見ている方が圧倒的に多かったこともあり、解釈が鑑賞者にある程度委ねられる現代美術に比べれば理解しやすかったのかもしれません。いずれにせよ我々が考えていることを、建築というフィールドではなくアートという異なる領域から照射することで得たものは大きかったと思っています。

このコラムの関連キーワード

公開日:2022年08月24日