社会と住まいを考える(国内)29

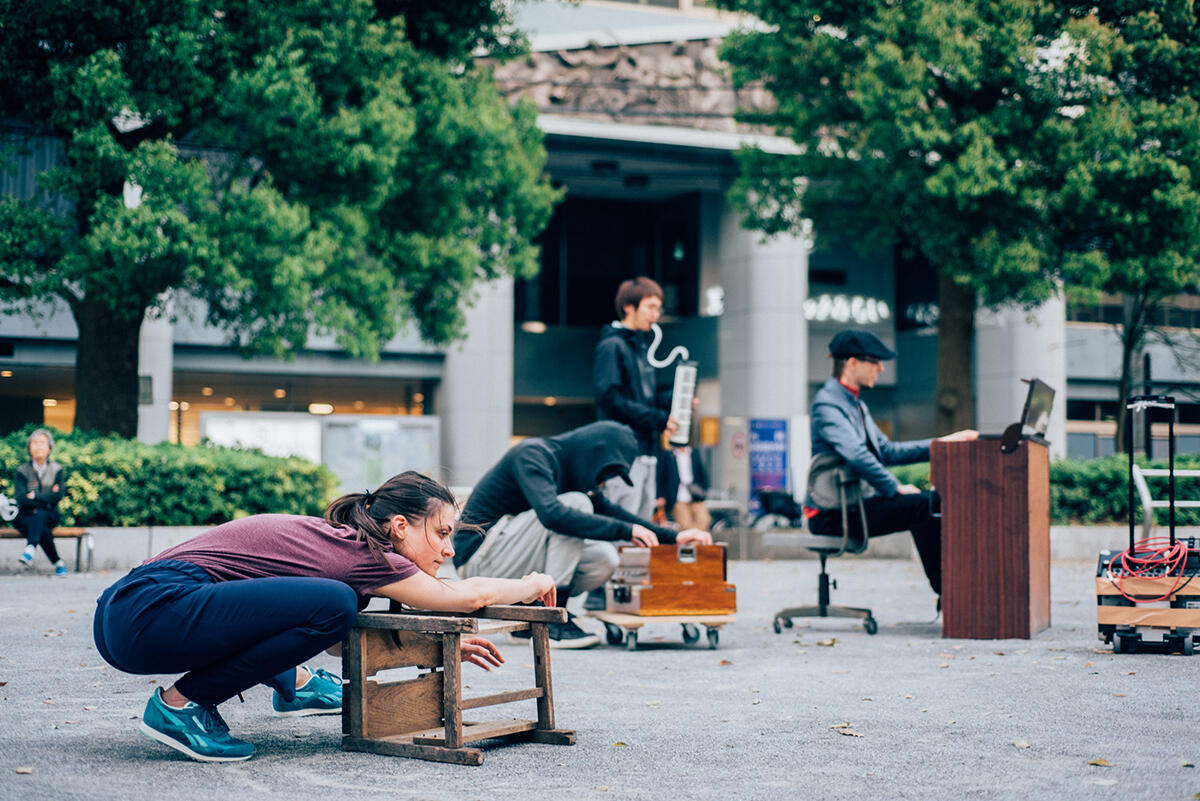

We’re waiting for you with the room open

森純平(建築家)

撮影=加藤甫

PARADISE AIRは千葉県松戸市にあるパチンコスロット店「楽園」の上層階を利用したアーティスト・イン・レジデンスというプログラムだ。世界のアーティストが松戸の街に暮らし、長期滞在ができる文化施設として、また地元のクリエイターの制作や交流の場として、2013年から活動を続け、これまでに450組を超えるアーティストが滞在している。

かつて宿場町として栄えたこの街は、江戸と水戸をつなぐ拠点として多くの逗留者が行き交う。地元住民の邸宅には、文人画人が宿泊料代わりに残した作品が今も残されている。こうした風土をきっかけに活動を続けている。

“PARADISE”の名称は、偶然出会った建物とその店名──楽園に由来する。また同時にそれを英訳したときに感じた、そこぬけの明るさに、何かを期待して名付られている。アーティストがただ芸術家として街にいられること。芸術家の創作活動を通じて、街の人々と互いに学びあう日常をつくること。この街だけの日常を楽しみに多くの人が松戸に集い、世界のアーティストと日本の芸術文化にとって新しいトランジットポイントとなること。そんな“PARADISE”を目指して、今日も階段をのぼる。

鍵のないスタジオ

松戸とは2010年からまちづくりのプロジェクトの一環で、関わりが始まった。それまで活動をしてきた都内では出会わなかった、地元住民が「自分たちの街だ!」という意識で街を遊びつくしている姿に惹かれて、2011年から街の中の古い米店の一角に拠点を置き活動を始めた。広い敷地内には明治、大正、昭和と3時代にわたる建物が点在し、マンション群の中にぽっかりと空が抜けているような場所で、そのうちの大正時代に建てられた蔵だった建物をスタジオとして使っていた。

スタジオへのアプローチは水戸街道に面した明治時代の立派な母屋の建物の脇の小道を抜けていく。かつての街道の舗装を移設したという大谷石の石畳をなぞって路地を進んでいくと一番奥に蔵が建っている。この木造2階建を1軒まるごと借りて、音楽家、彫刻家、インテリアデザイナー、美術家、家具職人、アーティストらとシェアしていた。そこには、それぞれの道具や材料、作品の残骸が置かれており、個展やら、大きな会場構成やら、舞台美術の制作やら、広い場所が必要となったときに空間を融通しあいながら、わいわいと制作を行い、創作の悩みを相談できる場所だった。MADLABOと名付けられたそのスタジオは2つ大きな特徴があった。ひとつはその奥に広がる広い裏庭と周囲を囲む高層マンションの共同廊下からの光源(夜通し消えることのない人工的かつ自然なライトアップ)だ。

撮影=加藤甫

もうひとつ、敷地の入り口から距離があったということもあるのだが、傾いた建具で開けるのにコツがいる玄関も、全体重をかけないと開けられない蔵の大きな引き戸も、猫の出入りしている気配のある木製のガラス戸も24時間、365日鍵をかけず開けっぱなしになっていた。結局2011年から2022年に建物の利用を終えるまでの10年以上を施錠せずに過ごしてきたことになる。

今になってふと冷静に考えるとあり得ないような気もしつつ、いつでも街にドアが開かれたおおらかな場所だった。ふらりと訪れてもスタジオにはいつも誰かがいたり、僕自身が作業をしているとひょっこり裏から覗きにくる人がいた。「特別なイベントを気合をいれてやる。何時から何時までは見学に来ることができる」というスペースの運営とは違った、日常に根ざした街の制作の場があった。

階段をのぼるレジデンス

米店での制作の場とそこで流れる時間から生まれたアイデアの種をきっかけに、松戸の街ではさまざまな試行やプロジェクトを行うようになっていった。

PARADISE AIRは駅から徒歩3分ほど、米店よりもさらに立地の良い場所にある。レジデンスがあるのはビルオーナーでもあるパチンコ店の脇の階段をのぼった4、5階である。制作の場だけでなくアーティストの生活の場ともなるフロアは少し街からの距離もあり、日常的に街の人が集いやすい場所とは言えない。けれど、その距離こそが、街をフィールドにするための、良い思考の余白を生んでいるように思う。とはいえ、何か案内を出せば不思議なほどにさまざまな人が遊びにきてくれる。アーティストの側も建物のすぐ裏にある飲み屋横丁へと、夜ごと飛び出していくようだ。

撮影=加藤甫

アーティストにとって、適度に街との距離をとれる空間的な仕組みは大きな安心感と熱中のための触媒となっている。 一方で、そこで生まれている魅力的な瞬間を、一つひとつ共有することには工夫が必要で、WEBサイトや、ドキュメントなどのアーカイブやオープンスタジオなど普通以上の意識をもち、運営を続ける必要があった。

街との対話のためのルーム

2017年に《八戸市美術館》のプロポーザルに参加した際、これまでの活動を通じて培ってきたアーティストたちとの街での創作の経験や、それを通じた街の人との対話、彼らから聞いた世界のアートの現在といった経験をまるごとまとめて、新しい施設の設計にアイデアとして盛り込んでいった。そのひとつが最終的には部屋としては残ってはない「プロジェクトルーム」である。《八戸市美術館》はさまざまな活動を内包する巨大な吹き抜け空間であるジャイアントルームと、それに隣接する専門性の個室群で構成されている。ジャイアントルーム内ではスタッフの朝礼から、これから行われる企画のミーティング、アーティストの作品制作などの活動が開かれた場で同時多発的に行われており、そういったさまざまなプロジェクトの過程を見せつつも、うまく作業に集中できる適度な距離感で拠り所となれるような場所としてプロジェクトルームを検討していった。さまざまな可能性を検討しつつ、最終的には巨大なジャイアントルームの中で、可動棚によってつねに変容していく場として、進行中のプロジェクトの過程や、さまざまに持ち込まれるアイデアが仮置きされて、美術館を訪れた人たちにゆるやかに共有される場として成立している。

撮影=加藤甫

駅からひとつながりのアートセンター

《八戸美術館》の設計と同時期に、茨城県取手市に「VIVA」アートセンターを計画していた。JRの改札を出てすぐ、駅ビルのワンフロアをまるまる使っており、2019年に運営を開始した。ここには部屋としてのプロジェクトルームがある。美術館において、通常は数年間かけて企画される展覧会や日々行われる保存・研究といった行為を、建物の裏側ではなくフロアの真ん中に置いてみることで、次に企画されているさまざまな試みや、途中経過の楽しさを、普段からフロアにいる利用者(テスト勉強に来ている高校生が多い)に見せていこうというアイデアである。PARADISE AIRでのレジデンスと街とのプログラムから生まれる距離感とはまた違った、少なくとも視線においては開かれた場をつくっている。

また、同フロアには取手市内にある東京藝術大学の卒業制作の作品を収蔵しており、普段閉じられていることが多い収蔵庫をガラス張りとすることで保存の様子が見えるオープンアーカイブとしている。

撮影=山本華

そもそも収蔵庫というプログラムは展示室と異なり気軽に公開することは難しい。さらに一般的な美術館の収蔵作品とは違い、いまだ価値付けられていない学生たちの作品が主体であるVIVAではなおさら。これらを踏まえて、ガラス張りの収蔵庫という空間的な距離の設計とともに、運営の側面からもやってきたお客さんが研究員の視点をもって鑑賞、観察、対話を蓄積していくプログラムや、アート・コミュニケータという作品の価値を対話によって鑑賞者とともにつくっていく地域のプレイヤーがその場所にいてくれることで、一度の鑑賞体験では終わらず、そこで「見る」「話す」といった行為が作品や場所自体に蓄積されていくという体験を計画している。日常的に、高校生たちが収蔵品を横目に受験勉強をしている姿などは不思議なほど印象深く、彼らの暮らしの風景になっていることが嬉しくもある。

部屋を開けてお待ちしています

今日も世界中の街で、面白そうな展示が続いていて、楽しげなイベントをやっている。どこかで何かが起こり続けている。そこに置かれている作品も面白いし、そこで起きているモノゴトを客観的に眺めるのもいいが、その状況をつくりあげていく瞬間に立ち会うことはやはり代え難い。その場所で何かをきっかけに発生し、つくられていく時間を想像してみることが面白くてたまらない。

とはいえ、そういった現場の魅力を知っているからこそ、その瞬間の興奮に飲み込まれ、ごまかされてしまわないように、少し距離を置きつつ、どうやって面白いものや場がつくり続けられるのか、実験を繰り返すなかで、改めて空間の側だからこそできるモノ、必要なコトがあるということがやっとわかってきた。

撮影=加藤甫

何かが生まれる場には、必ず結節点となる結び目があり、その交わるところから新しいものが生まれやすい。

それは淀みでもよい、何かがたまることで新しいものが流れていく。新しい気分を育てる境界線上の場を今後もつくる活動をしていきたいと考えている。

森純平(もり・じゅんぺい)

1985年生まれ。東京藝術大学建築科大学院修了。2013年より千葉県松戸を拠点にアーティスト・イン・レジデンス「PARADISE AIR」を設立。今まで400組以上のアーティストが街に滞在している。主な活動に《MADLABO》(2011〜21)、《遠野オフキャンパス》(2015〜)、《八戸市美術館》(西澤徹夫、浅子佳英と共同、2017〜)、《たいけん美じゅつ場VIVA》設計/共同ディレクター(2019〜)、有楽町アートアーバニズムYAU(2021〜)、《相談所SNZ》など。2020年interrobang設立。

このコラムの関連キーワード

公開日:2023年01月25日