社会と住まいを考える(国内)28

都市とテクノロジーの関係について、いま考慮すべきことは何か──スマート・イナフ・シティから学ぶこと

中村健太郎(東京大学大学院情報学環・学際情報学府)

1. 序章:守るためのテクノロジー

2022年8月、筆者は大学の先輩にあたるMITメディア・ラボの酒井康史氏との共訳で、『スマート・イナフ・シティ──テクノロジーは都市の未来を取り戻すために』(人文書院、2022)という1冊を世に送り出すという幸運を得た。2019年4月にアメリカのMIT Pressから出版された原著を日本の読者に届けるまでには約3年のタイムラグをお待ちいただいたことになる。

撮影=Ryo Yoshiya

なぜそのようなことをわざわざ書くのかといえば、つまるところテクノロジーの進歩なるものの「速さ」がすさまじいから、ということにつきる。この3年という時間の間には、国内外で複数の有名なスマート・シティ・プロジェクトが事実上の頓挫に至るなど、スマート・シティ★1をめぐる状況のめまぐるしい変化があった。

本稿は、そうした時間を日本でただひとりのスマート・シティを批判する書の翻訳者として過ごした自分が(というのも酒井氏はボストンにいたため)、その過程で考えたことについて、自分の友人、そしてその友人たち、さらにその友人たち……に、すこしばかり共有させていただくための、いわば手紙のようなものである。

手紙を書く、という気持ちでラップトップに向かったとき、タイトルには「考慮すべきこと」というセンテンスを組み込まなければならないだろうと考えた。じつは筆者は、テクノロジーに関する言説のうち、目立つもの(バズるもの)の多くが、「何かを変えること」自体をその価値として提示していることに、長く漠然とした違和感を覚えてきた。そしていま、むしろ、「何かを守る」ためにテクノロジーを使うことについて、真剣に議論すべきではないか、という直感に至っている。

そのような立場からは、現状を変えるために「議論すべきこと」ではなく、現状を守るために「考慮すべきこと」をリストアップすることが誠実な態度であろうというのが、本稿の主題を「都市とテクノロジーの関係について、いま考慮すべきことは何か」にした理由である。

2. 「スマート・イナフ・シティ」とは何か

前置きはこのくらいにして、まずは『スマート・イナフ・シティ』の概要の紹介から始めよう。

著者のベン・グリーンは、大学で応用数学を修めた後、行政の現場に入り、テクノロジー活用の実務に関わった実績を持つ人物である。

7章からなる本書は、1章が全体のイントロで7章が全体のまとめ、2〜6の5章分でそれぞれ特徴的なテクノロジーをテーマとして、実際の事例を通してスマート・シティのあり方に関する考察を深めていくという構成になっている。具体的には、2章が自動運転、3章が市民参加、4章が機械学習、5章がプライバシー、6章が行政改革といった具合である。これらが、アメリカの自治体を中心に、実際の事例を通して考察されるという内容になっている。

そんな本書の、いったい何が重要なのか。実際には無数にあるのだが、しかし筆者の理解では、次の2点がとくに重要である。

1. スマート・シティ批判の書だが、反テクノロジーの書ではない

2. 国家から自治体へという、スマート・シティをめぐる局面の変化

しかしそれぞれについての説明を加えると、本稿に許された文字数をゆうに超えてしまうため、ここでは上の2点が論点であることのみを押さえていただきたい。詳細について興味のある向きは『スマート・イナフ・シティ』オンライン読書会を参照いただければ幸甚である。

とはいえ、最小限の説明は必要であろう。ベン・グリーンは本書のなかで、

スマート・シティはユートピア的なものとして提示されているが、実際には、技術的な問題として劇的かつ近視眼的に再定義することを意味している。

(p.17)

というやや回りくどい言い方でスマート・シティを批判している。「技術的な問題として近視眼的に再定義」とは、いったいどういうことなのか。

3. 「インテリジェント交差点」の何が問題か

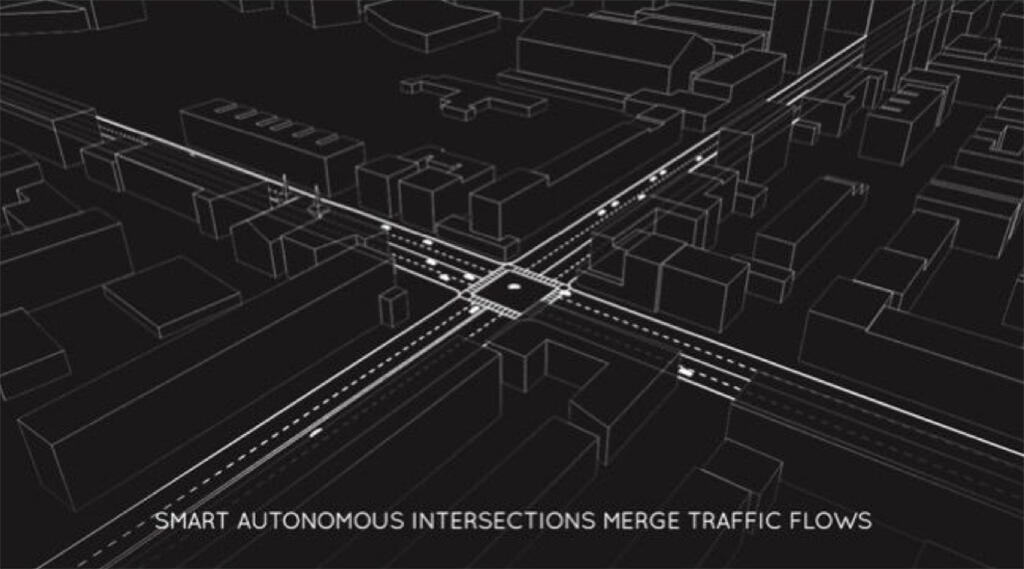

わかりやすい事例が本書で紹介される。MITのセンサブル・シティ・ラボが出した、「信号機のない街」の研究である。彼らの提示したデモビデオでは、中心に位置する交差点に対して道路が直行しており、そこを車が走っている。そしてここには信号機がない。

MITセンサブル・シティ・ラボによる信号機のない街のデモビデオのスクリーンショット。ボストンのダウンタウンの交差点で自動運転車がスピードを落とさずに通過する様子が描かれている

出典=Senseable City Lab, “DRIVEwave by MIT Senseable City Lab” (2015).

センサブル・シティ・ラボの研究者たちは、これを「インテリジェント交差点」と呼ぶ。交差点と自動運転車が情報をやりとりすることが今後可能になれば、もはや信号機は必要なくなるというのが研究者たちの提案だ。彼らはそれを、ボストンにある実在の交差点をモデル化してプレゼンテーションに組み込んだ。デジタル技術を用いた、未来のモビリティのビジョンを強力に提示したのである。

しかしベン・グリーンは、ここには信号機の他にもうひとつないものがあると述べる。それは「人間」だ。実際、このビデオクリップには一切の人間が登場しない。技術者や科学者がテクノロジーという観点から都市を最適化しようとしたとき、そこから人の生活や都市空間における人間の存在は往々にして「誤差項(error term)」として数式の外にくくり出されてしまう。その暴力性を、「信号機のない街」のモデルは象徴的に示しているのではないか──それがベン・グリーンの意図だと思われる★2。

ふつうの土曜日の午後に撮影された、同じ交差点の写真

撮影=Ben Green、マサチューセッツ州ボストン、2018年4月

こういった技術中心主義的なものの見方によって、都市の守るべき価値が見えなくなってしまう現象について、ベン・グリーンは「テック・ゴーグル」という彼の造語を当てることで説明を試みている。

テック・ゴーグルとは、一言で言えば、あらゆる問題をテクノロジーの問題として捉えてしまうものの見方を指す。その問題は、技術的な解決策を検討するということを通じて、けっして技術に拠らないようなオルタナティブ、例えば政策的な解決策といったものが、ステークホルダーの視野から排除されてしまうことにある。

またテック・ゴーグルはそれだけで完結するものではなく、「テック・ゴーグル・サイクル」とベン・グリーンが呼ぶ社会構築主義的なプロセスの作動を通じて、「社会全体を技術中心主義的なものに変えてしまう」ものでもある。

(1)テック・ゴーグルをかけた(技術者や科学者を含む)権力者たちが技術中心主義的な考え方をする。

(2)そうした考え方の下でスマート・シティのための新たなテクノロジーをつくりだし、これが都市に適用される。

(3)そうすると、そのテクノロジーに埋め込まれた価値観が都市の価値の優先順位を歪めてしまう。

(4)ゆがめられた優先順位が、テック・ゴーグルをかけることの優位性を高めてゆく……。

この循環的なプロセス=サイクルが社会に及ぼす作用こそが問題なのだと、ベン・グリーンは述べるのである。

4. スマート・シティとスマート・イナフ・シティの事例

では実際に、「テック・ゴーグル」あるいは「テック・ゴーグル・サイクル」はどのような問題を都市にもたらしてしまうのだろうか。

例えば、本書のなかで紹介される事例として、「プレディクティブ・ポシリング(予測警備)」と呼ばれるテクノロジーをあげることができる。

ベン・グリーンによれば、アメリカの警察署の多くが、「PredPol(プレッド・ポル)」というソフトウェアを使っている(Predictive Policingの省略語)。

これは一言で言えば、「すでにある犯罪統計データに収録されている<検挙レコード>にひもづいた地理情報データを用いて、将来時点における任意の場所、任意の時点での犯罪発生確率を推定する、犯罪予測ソフトウェア」である。「PredPol」を使って、警察は予測された犯罪発生蓋然性の高いポイントを結ぶパトロール・ルートを計画し、訓練された警察官を送り込む。なぜか。

警察の限られたリソースに対して、犯罪検挙率や逮捕率を最大化・効率化することをKPI(重要業績評価指標:Key Performance Indicator)においたとき、単にそれが合目的的な手法だからだ。しかしながらこのアプローチにはすでに問題が指摘されている。アメリカでは、かの国に根強い人種差別の構造によって、そもそも有色人種のほうが警察官の標的になりやすい傾向がある。それはそのまま、予測の材料となる訓練データに刻み込まれている。

結果、予測された犯罪発生箇所の座標は、実際の犯罪発生箇所の分布を無視して、有色人種のコミュニティに集中する。データに内在する人種的・構造的バイアスがパトロール・ルートという潜在的暴力の軌跡に反映されてしまうのである。さらに悪いことに、ここには正のフィードバックループが生じる。検挙されたデータがソフトウェアに繰り込まれれば、ソフトウェアはバイアスを単に強化し続ける。そこにブレーキはない。スマート・シティは、良くも悪くも不平等のルールをオーバードライブしてしまうのである★3。

しかしながら、すでに述べたように、ベン・グリーンは「反テクノロジー」を標榜するわけではない。彼は自治体がテクノロジーを主体的に使いこなしている、「スマート・イナフ・シティ」な事例についても紹介している。

例えば、オハイオ州の州都コロンバス市で行われた「スマート・コロンバス」というプロジェクトがある。これは現実のコロンバス市に生じている貧困問題に焦点を当てたものであり、そのなかには女性、とくに妊婦の貧困問題が含まれている。

コロンバス市には、公共交通機関(バス交通)が貧弱で、病院にたどり着くまでに時間がかかりすぎるために、乳児死亡率が異常に高いエリアが存在する。そこでこのプロジェクトは、その貧困地域のリサーチから逆算して、自動運転のシャトルバスなどの先端的なモビリティ技術を導入したスマート・シティ計画を立案したのである。本書でスマート・コロンバスは、スマート・イナフな都市づくりの好例──すなわちテック・ゴーグルを外し、現場の都市の問題に向き合って、あるべきテクノロジー活用をデザインした事例──として、肯定的に紹介されている。

5. ベン・グリーンのマニュフェストと日本における受容

以上のような事例を通じた考察を踏まえたうえで、ベン・グリーンはスマート・イナフ・シティをスマート・シティのオルタナティブとして位置づけ、可能性の開かれたマニフェストを提案する。そのマニュフェストとは、以下のようなものである。

1. 単純化された問題を解決するのではなく、複雑な問題に取り組むこと

2. テクノロジーに合わせて目標や価値観を決めるのではなく、社会のニーズに応え、政策を進めるためにテクノロジーを導入すること

3. 革新的なテクノロジーよりも、革新的な政策・プログラム革新を優先させること

4. 民主的な価値観を促進するようなテクノロジーの設計と実装を行うこと

5. データを利用する能力やプロセスを、自治体の部局内で開発すること

ただし、ただちに注意を向けておきたいのは、「スマート・イナフ・シティ」のビジョンというのは、実際のところ、筆者の考える限り「アメリカの批判的テクノロジー論者が受け入れ可能なスマート・シティ」であるということである。

つまり我々日本人が(本稿は基本的に日本人の読者を想定している)、アメリカの「最先端のスマート・シティ」に同化する必要はそもそもまったくない。むしろ重要なのは日本にとって必要な「スマート・イナフ・シティ日本版」を検討することなのであり、「アメリカに比べて日本は遅れている」というようなゆがんだ認知を持ち込むべきではない。このことが、この手紙で筆者がもっとも強調したいことである。

とはいえ、実際のところベン・グリーンのマニュフェストはきわめて現実的(プラグマティック)であり、参照に足る指針であることは確かだ。そこで、日本における修正として、次の6番目の原則を加えよう。

6. ベン・グリーンの5つのマニュフェストがアメリカの可能性と問題を反映したものであることを前提とし、日本において無批判に受容しないこと

6. 結論:あなたへ

まとめれば、本書はテクノロジーを目的化するのではなく、あくまで手段として使うことが前提となっている。

テクノロジーのために政策を歪めるのではなく、政策目標のためにテクノロジーをどう飼い慣らして使いこなしてゆくか。あるいはそのために、企業に依存するのではなく、きちんとデータやテクノロジーを使いこなす能力を自治体として、あるいは行政機関としてケイパビリティを高めていくことができるのか。

畢竟、ベン・グリーンは以上のことを本書を通じて示していると言える。

本書では、アメリカのリベラル陣営が有するテクノロジーへの価値観が広く紹介されている。この本を読むことで、テクノロジーと政治というものが、どう関わってくるのか、とくに都市というアリーナにおいてどう関わってくるのかについての理路をインストールすることができるだろう。しかしすでにのべたとおり、無批判に批判を受容せず、日本における主体的な読みを不断に検討することこそが重要であると、筆者は考えている。

『スマート・イナフ・シティ』から学ぶべき最大のことは、スマートさの押し売りにたいして「イナフである」と毅然として言えること。可能性という甘い果実を追うのを辞め、現実を直視すること。これにつきるのではないか。

そう思わずにはいられないのだが、あなたはいかがだろうか?

参考文献

『なぜデジタル政府は失敗し続けるのか──消えた年金からコロナ対策まで』(日経BP、2021)

注

★1──スマート・シティについて、『スマート・イナフ・シティ』では、アメリカのテクノロジー企業シスコのCEO兼副社長の言葉として次の定義を引用している。「スマート・シティとは定義上、三つ以上の機能分野で情報通信技術を統合した都市を指します。もっと簡単に言えば、スマート・シティとは、従来のインフラ(道路や建築など)とテクノロジーを組み合わせて、市民の生活を豊かにする都市のことです。」(p.16)

★2──なお実際にベン・グリーンが批判しているこの研究を行ったMITの研究者に対面で会う機会があり、本書を見せてどう思うか聞いてみたところ、「これはよくある批判だし、実際にはこの次のバージョンの研究で人を含めたシミュレーションを行っている。それを知らないのではないか」という趣旨の回答をいただいた。読者諸氏にあたっては、その点を割り引いて読んでいただきたい。

★3──「予測警備」で検索エンジンを叩くと、日本においてもいくつか実証実験が進められていることがわかる。単純にアメリカの現状を日本に当てはめることはできないが、技術の適用方法について十分な検討がなされているかどうかについて、日本国民、ならびに日本国内のマイノリティの理解を得ておくことは重要であろう。ベン・グリーンが言うように、「プライバシーの低下によって最も深刻な影響を被るのは、貧困層とマイノリティ」なのだから。

中村健太郎(なかむら・けんたろう)

翻訳家・プログラマ・科学者。 1993年大阪府生まれ和歌山県育ち。関心は情報技術とデザイン・建築・都市の関係。2016年慶應義塾大学総合政策学部卒業後、NPO法人モクチン企画(現CHAr)ソフトウェアエンジニア、東京大学建築学専攻学術専門職員を経て、現在東京大学大学院情報学環・学際情報学府在学中。共訳書に『スマート・イナフ・シティ──テクノロジーは都市の未来を取り戻すために』(人文書院、2022)。一児の父。

このコラムの関連キーワード

公開日:2023年01月25日