社会と住まいを考える(国内)21

異物は風景になる

宮城島崇人(建築家、宮城島崇人建築設計事務所)

1 何を設計しているのか

建築を設計することの射程は長い。建築は周囲の環境を変え、建築自体もまた環境との関係のなかでみずからの質を変化させる。本稿では“環境”をenvironmentとcultural landscapeを示す言葉として使う。建築は環境に対するリアクションよりは環境に対するアクションでありたい。大雑把に言って、周辺環境をリサーチしたりコンテクストを読んで、それに適応しようとする建築を前者とすれば、後者の建築とは、環境を刺激することで環境そのものの質や意味を変えようとする建築である。例えば、環境の隠れた秩序や性質が顕在化したり、荒涼とした風景が美しく現れる、といったような環境側のポジティブなリアクションを促すのだ。環境は受動的に読まれることを待つテキストではなく、建築に反応する、まだカタチをなしていない楽器のようなものと考えたらいい。僕は建築設計を通してはじめて、環境を多様に解釈できるようになる。建築の設計自体が、周辺環境の創造的なリサーチそのものであり、建築が実現したとき、うまくいけばすでに新しい音は鳴りはじめている。

能動的に環境をつくる必要がいまの建築にはある。僕らがいま評価している風景や環境の多くは、おそらくこのまま維持されることが困難だからだ。後継者不足、不採算化、生活スタイルの変化などによって苦戦を強いられる生業は多く、それらの衰退や産業構造の変化は風景や環境を大きく変える。資本主義も相変わらずで、僕が札幌に移り住んで10年ほどの間に、札幌駅の北側に点在した素朴で美しい住宅たちは次々と画一的なアパートに代わった。しかしネガティブな変化に負けてはいられない。一次産業、二次産業の風景、住宅地、公共空間といったあらゆる環境を再編するよう、建築ははたらきかけなければならない。相手がどれだけ広大であっても。

2 環境の全体性に参画する

とはいえ、比喩でもなんでもなくここまで広大な環境(牧場の面積だけで13ha)にいきなり直面することになるとは思わなかった。相対的にとても小さな建築が、この広大な環境にどうはたらきかけることができるだろうか。北海道の新ひだか町にある、山に囲まれたサラブレッド牧場はすでに美しかったが、牧夫の世代交代、持続性のある牧場へ向けた改革など種々の課題を抱えていた。ここに、ややハード先行で事務所やスタッフ用住宅、ランドスケープを段階的に整備する計画に関わってはや8年。必要な機能を、既存建物の改修や新築で満たしていくのだが、どれを壊してどれを直し、どこに新築するのか。その問いの前に、建築をつくることと環境をつくることは同義となった。産業の寿命は設計者や建物の寿命よりずっと長く、馬産業を軸にこの環境はこの先も持続するから、良い環境を創造するための規範を示さなければならない。放牧地に正対する全長70mを超える本厩舎、常に馬の様子が把握できるように放牧地が見渡せなければならない住宅、放牧地の真ん中を流れる貴重な水源である川、川沿の河畔林。この環境はどのように維持管理され、どのような風景としてあればよいのか。さらに施設が必要になったら?

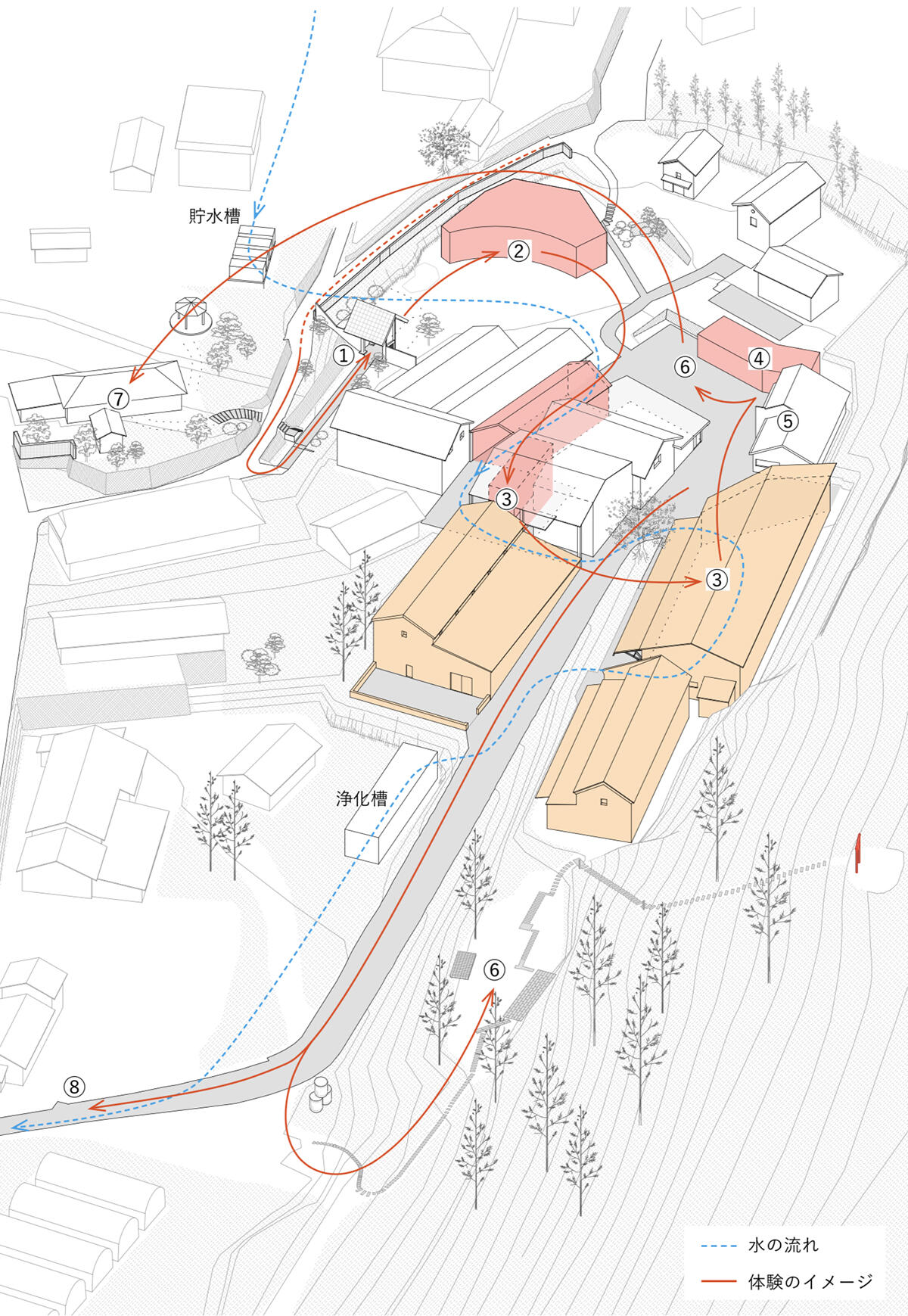

建築の配置検討を通して、放牧地を囲むように必要な機能がレイアウトされるという、環境の全体性を手繰り寄せた(図1)。放牧地を囲むように機能を配置すれば、美しい風景を保ちながら、どこからでも放牧地を見渡せることができる。建築相互を視線と活動によってネットワークすることで、各所に意識と目が行き届くようになる。個々の建築はそれぞれに環境の良さを引き出すべく、形式、工法、素材などを選択し、さらにそれらを次につくる建築にバージョンアップしながら採用することで、環境全体を横断する体験の連続性をつくることを試みる。青井哲人は「地域の人々が地形や生態系を改変して構築してきた、生存のユニットと呼べるような環境のまとまり」を「環境世界」と呼んでいるが★1、環境の全体性とは「環境世界」を空間的に把握しようとしたものだ。ただしこの、環境の仕組みを理解するための概念図は、目指す風景のイメージではない。風景はもっと複雑で多様で、概念化した風景を目指してはいけない。われわれは本質的に環境そのものをデザインできない。だから建築を設計している。とはいえ建築は環境をつくるための単なる道具ではない。建築と環境の強い緊張関係がないと、建築は環境に飲み込まれる。

図1──サラブレッド牧場の全体性(特記なき写真はすべて筆者提供)

3 建築の個と群

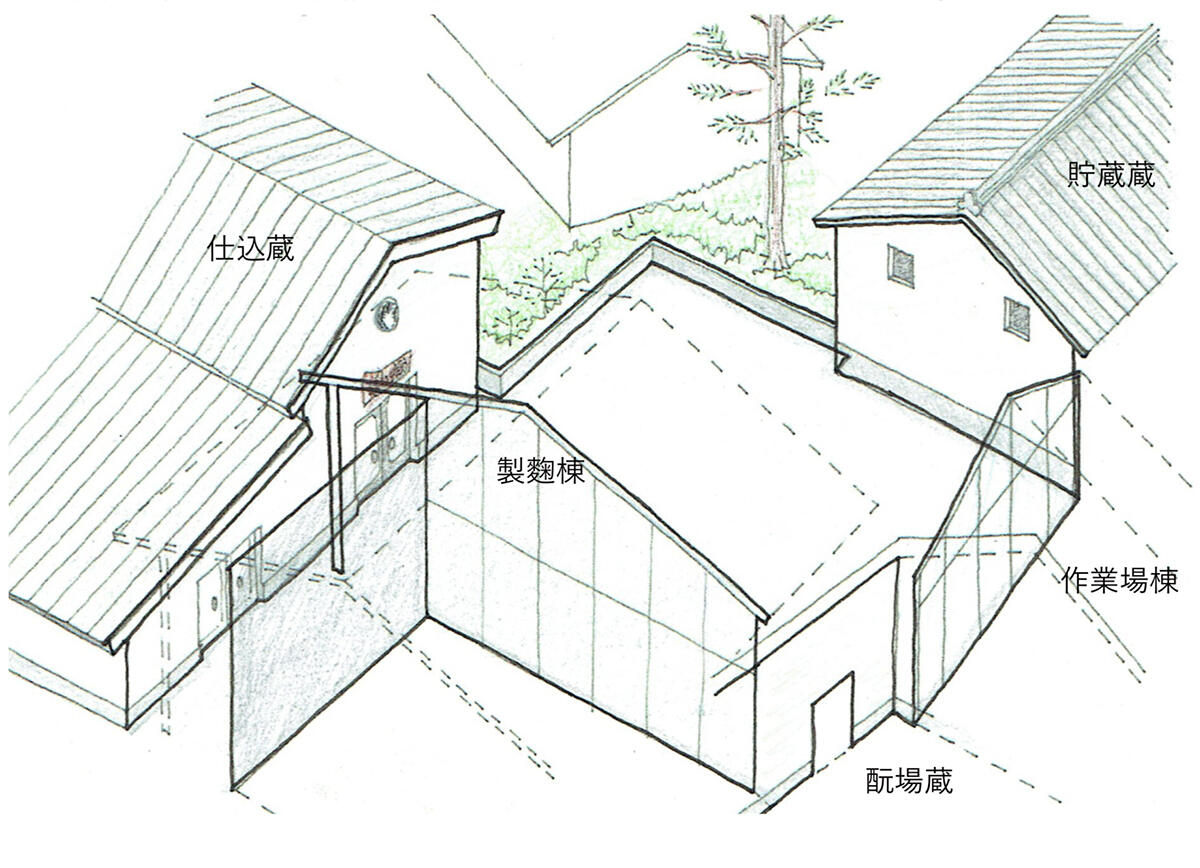

牧場のプロジェクトが、点としての建築に星座のような関係性を与えながら大きな環境づくりに挑むものだとすれば、300年以上つづく郡山市の酒蔵では、既存の建築群に対して部分的に新築を挿入することで、町のような環境を活性化することを試みている。仕込みを行う建築群に加え、水田や里山などの豊かな生態系を有する酒蔵(図2)に、複数の改修、減築、改築を行うプロジェクトに関わって7年。自給自足を掲げる酒蔵に習い、自社山から切り出した木材、ストックしていたいろいろな材料、減築する土蔵の土などを活用し、資源を循環させながら環境を再構築している。時代の異なる建物が密集した複雑な環境を理解するため、『集落の教え100』(彰国社、1998)にならって、環境に内在するコンセプトを、写真とフレーズによって捉えた。この場所の時間と環境を引き継ぎながら、新しいものを加えるときの道標になる。例えば、一本の大切な桜のために、本来は隣接したほうが合理的である仕込蔵と瓶詰工場を離して建てた事実は、製造効率よりも大切なものが環境の構成原理にあることを教えてくれる。最適化と真逆にある構成原理が、建物と建物の間の豊かな残余空間を生み出し、それこそが酒蔵の次々と湧き出るアイデアを冗長に受け止める秘訣であった。個別の建築はそれぞれ年代的な特徴を持って自立しつつも、隣接する建築どうしが作用しあって、もうひとつの建築や広場をかたちづくるなど、建築の個と群れが揺れ動く。

竣工間近である、米の保管庫と作業場からなる新築棟は、土壁で包まれた矩形の米保管庫の上に、大きく張り出す鉄骨造の屋根を二重に載せ、北向きのハイサイドライトを持つ台形平面の明るい作業場、という異質な建築が融合したようなかたちをしている。張り出した屋根は、米搬入時の雨除けはもちろん、マルシェなどができる半屋外空間を提供して周囲を広場化する(写真1)。一方、作業場のボリュームと屋根は、隣接する蔵の外壁との間に、仕込蔵へのアプローチ空間をかたちづくる(写真2)。この建築は外部環境を変革させるために設計されたと言っても過言ではない。隣接する建物や環境によって建築にいろいろなまとまりや意味が生じる状態をつくり出すことで、ハレとケの双方においてさまざまな機能を担う豊かな町のような環境をつくりだそうとしている。

図2──酒蔵ゾーニング案

図3──建築に囲まれたもうひとつの建築空間

写真1──米保管庫と広場

写真2──作業場棟と小道

4 性質の異なるものの隣接

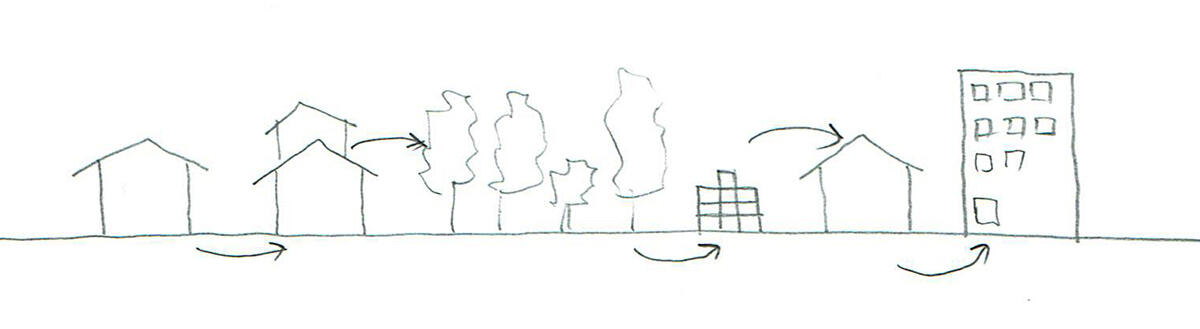

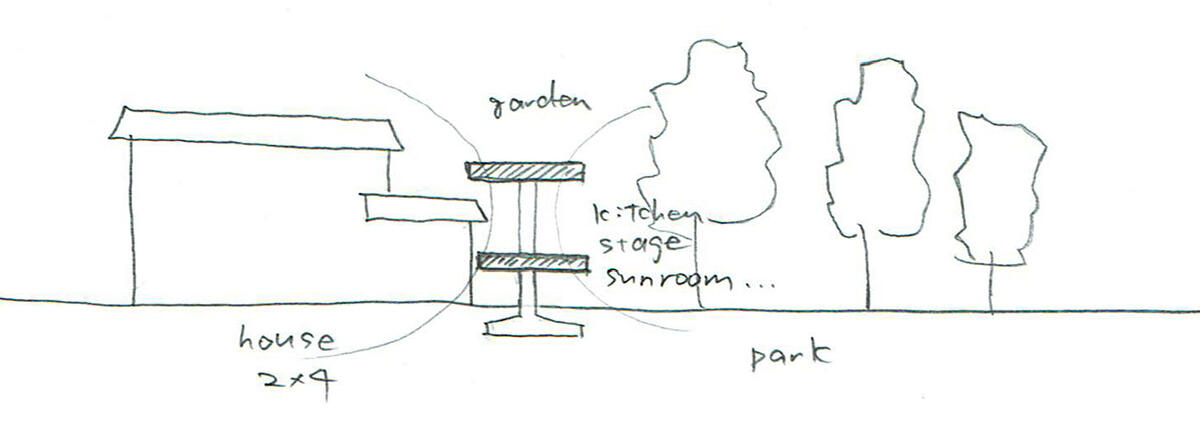

建築の個と群が揺れ動く経験を経て、やがて僕らを取り巻く環境は、例えば住まい、庭、ビル、公園といった具合に、性質の違うモノを並べることでかたちづくられていることに気づいた(図4)。それならば新しくつくる建築が、性質の異なるモノたちの漠然とした連なりに、スケールや重さ、質感や工法、カタチなどによって見立てやくくり、類似や対比などの関係をつくることで、なんらかの響き合いを生み出すことができれば、魔法のように大きな環境を変えることができるかもしれない。そんな仮説から、公園の一角に建つ木造枠組工法の既存住宅に対し、全く性質の異なるRC造のキッチン棟を増築することで、堅牢で均質な既存住宅と、開放的な公園の双方の環境の特徴を引き出し、総体として新しい環境を生み出すことを試みた(図5)。既存住宅を心地よい空間にするためには、公園の開放感を引き込む、既存住宅とは異質な明るい躯体が必要だった。もし増築棟が既存住宅と似た組成の建築だったら、公園にとってみればただ住宅がせり出してきただけで、なんのメリットもない。既存住宅にとっては明るいサンルームであり、公園にとっては開放的なパビリオンであるような両義的な存在が、環境全体を良いものに変える。

図4──性質の異なるものの隣接

図5──異なるふたつの環境を鼓舞する増築棟 (O project)

5 建築の自立性

建築が環境にはたらきかけるような存在であろうとするときこそ、強い自立性が必要になる。隣接関係のなかで両義的な存在になろうとするときも然り。関係性のなかにうずもれてはいけない。環境の違いによって、効果的な建築の強度やスケールは違えど、先述の外部空間を変革する酒蔵の米倉庫もそうである。強さは時に異物性につながる。環境を積極的に再編していく建築は「周囲になんの参照もないけれど、なぜか存在できてしまう異物」のようなものではないかと思う。僕たちは建築作品をモノとして批評するのに比べて、建築が環境をどう変え、環境が建築にいかなる質をもたらしているのかということについては、あまり豊かな批評の言葉を持っていないかもしれない。環境に軸足をおけば、モダニズムやポストモダンや地域主義などの既出の方法は、環境との関係のなかで新しい意味を獲得し、環境を創造するためのツールとして再評価できるのではないか。

6 あったかもしれない文化的な風景

建築はできるだけ周りにあるものから距離をとることで、より文化的に広範なコンテクストに触れられることができるのかもしれない。例えば、寒暖差の激しい寒冷地において、夏の家と冬の家を住み替える北方遊牧民が、“ひとつの家”にこだわることの滑稽さを教えてくれる(写真3)★2。あるいは北海道の模範農家として注目された高倉農場が、真冬でも花が咲き誇る、ペチカつきのサンルームをもった楽園のような暮らしの楽しさを教えてくれる(写真4)★3。“新しい理”に適ったものは、たとえそれまで不在であったとしても、文化的には存在し得たかもしれない風景となりうる。だから、その異物は決して風景を破壊しない。『集落の教え100』の一節には「合理的な解決は、一通りではない。(中略)最も特異な解決を選び、それを一般化せよ。」★4とある。異物はやがて風景になる。

写真3──北方遊牧民ヤクートによる冬の家「バラガン」と夏の家「ウラサ」 出典=『融ける大地──温暖するシベリア・中央ヤクーチア』北海道大学総合博物館、2019

写真4──高倉農場の温室付き農家 出典=『高倉さんの楽しい農業生活設計』酪農学園出版、1953

注

★1──齋藤純一、青井哲人「対談 福島の再生に向けて」『建築士』2022年6月号、日本建築士会連合会、2022

★2──北海道北方民族博物館/北海道大学総合博物館/ArCSテーマ7『融ける大地──温暖するシベリア・中央ヤクーチア』北海道大学総合博物館、2019

★3──川村秀雄『高倉さんの楽しい農業生活設計』酪農学園出版、1953

★4──原広司『集落の教え100』彰国社、1998

宮城島崇人(みやぎしま・たかひと)

建築家。株式会社宮城島崇人建築設計事務所代表取締役。1986年北海道釧路市生まれ。2011年東京工業大学大学院修了後、マドリード工科大学(ETSAM)奨学生。同年、北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院博士課程に進学。観光をきっかけに再認識される地域景観のリサーチ、デザインに取り組む。2013年より主宰する建築設計事務所にて建築設計を中心に、建築と環境と人間の新しい関係をつくり出すことを試みている。

主な作品に、《丘のまち交流館“bi.yell”》(2015)、《サラブレッド牧場の建築群》(2016〜)、《山裾の家》(2018)、《O project》(2020)など。

このコラムの関連キーワード

公開日:2022年06月22日