リモート時代のイメージ世界 3

(ふたたび)虚構の空間を美しく演出したまえ──建築イメージの拡張がもたらす新しい波

寺田慎平(ムトカ建築事務所)

わたしとあなたのあいだにかかる橋

「これからの社会、これからの住まい」を考えるにあたり、連載を通じて「虚構の空間」というものについて思いを巡らせてきました。まずはこれまでの2回の連載を振り返りながら、このなんだかとりとめのないテーマを少し整理しつつ、今回の補助線を引いていこうと思います。

連載の第1回では、SNS上のイメージの流布、そしてそこであらわれている「デジタルコラージュ」という表現方法について扱いました★1。これは気軽に実空間を遊歩することが難しくなっているいま、「(建築)イメージ」の一般世界への関わり方として特徴的であることから、取り上げてみたのですが、今回は少し別の潮流を紹介しながら、「都市の不在」、それから室内風景にみられる「遠くへの眼差し」といった問題意識にまで、踏み込んでいきたいと思います。

それから連載の第2回では、「(建築)現場」という特殊な環境のなかで、実空間から独立した「図面の虚構性」がうまれることの意味を考えてみました。それはいわば、設計者の視点から「イメージ」の扱いを考えてみたつもりです★2。しかしそもそも三次元空間の設計行為においてなぜ二次元を一度経由しているのか、という疑問もあらわれてきました。そこで今回は二次元平面への(主に設計者の)偏愛を扱い、そこにあらわれている「絵画的言語の鑑賞」、それから「遠くからの眼差し」について掘り下げてみたいと思います。

この2つの問題系は、建築にまつわる「イメージ(≒虚構の空間)」という共通性はありますが、かたやイメージの受容について、もう一方はイメージの伝達について主に扱っていて、その範疇は微妙に異なります。つまり、どうイメージをつくりだし、どうイメージをうけとるのか。イメージをうみだすものとイメージを鑑賞するものの立ち場は異なるはずで、それでも何か共感できるものがあるとすれば、どこかに立ち位置が重なり合うところがあるからなのでしょう。一般世界と設計者、あなたとわたし、あるいは客観と主観を、イメージはどうつなぎ合わせるか、その関係について、同時代的な潮流・問題系を経由しながら考えてみることで、この連載を締めくくりたいと思います。

カナレット《カプリッチョ──パッラーディオ設計のリアルト橋と、ヴィツェンツァの建築》(c.1756-59)★3

夢の風景──自律するイメージへの没入と都市の不在

2020年に出版されたRobert KlantenとElli Stuhlerによる『Dreamscapes & Artificial Architecture』★4では、デジタルレンダリングが単なる設計ツールから、新しい美意識の提案となっているところに注目しています。この書籍内で紹介されている一連の建築イメージは、どこか浮世離れしている風景のなかに建ち、機能を剥奪されてしまったオブジェクトが配置されているところが特徴として挙げられます。こうしたイメージ群は、SNS上でチェックでき、投稿者のフォロワー数からもイメージの普及が一般世界にまで及んでいることがわかります★5。

ドリームスケープ、すなわち「夢の風景」は、実空間とはたしかに異なりますが、現実空間を模倣してもいます。「レンダリング・ポルノ」★6とも呼ばれる、これらのイメージ群は、現実からの逃避を連想させ、われわれにある種の休息の場を提供しているように思います。

《UNTITLED》(2022)©SUNJUNJIE

(空間・家具デザイン:ULTRA STUDIO)

ここで思い出すのは、世紀末のウィーンです。神経衰弱の原因となる都市生活からの避難先として、ホワイト・キューブと呼ばれる展示空間と、サナトリウムのような真っ白な病院建築が同時期に構想されていたという研究★7を目にしたとき、現代のドリームスケープも世紀末ウィーンのホワイト・キューブと同様、避難所になりうるのだと感じました。注目すべきは、ドリームスケープには「室内」と「風景」しか存在しないということです。すなわち、現代生活を忘れさせてくれる非日常としての「室内」と、存在感や現実性を持たない「風景」が、卑近な瑣末事からわれわれを解放してくれるとき、そのあいだに普段あるはずの「都市」はすっぽりと抜け落ちてしまっているということです。

都市はいま、忌避される対象なのかもしれません。「都市の不在」を内包するドリームスケープのイメージから、もしかするとそうした批評性を読み取ることができるかもしれません。ドリームスケープはまた、現実からは乖離し、それゆえ自律した、理想のイメージです。そこに鑑賞者が惹かれるものがあるとすれば、単に現実からの逃避なのか、いやそれとも、周到に配置されたプロップ(小道具)などによって醸成される親密な雰囲気なのでしょうか★8。

おそらくドリープスケープの鑑賞には、次から次へとSNS上で流れてくるイメージをぼーっと眺める気散じの状態と、ひとつのイメージをじーっと眺める没入の状態が共存しているように思います。そして設計者としては、デザイナー、あるいは住まい手の主観を覗き込ませるような情動的な空間への没入、すなわち鑑賞者の虚構的体験に注目しています。そして、こうした体験をうみだすのに重要なのは、「室内風景」のなかのプロップや風景のなめらかさがもたらす「遠くへの眼差し」という行為を鑑賞者に促すことのように思えるのです。

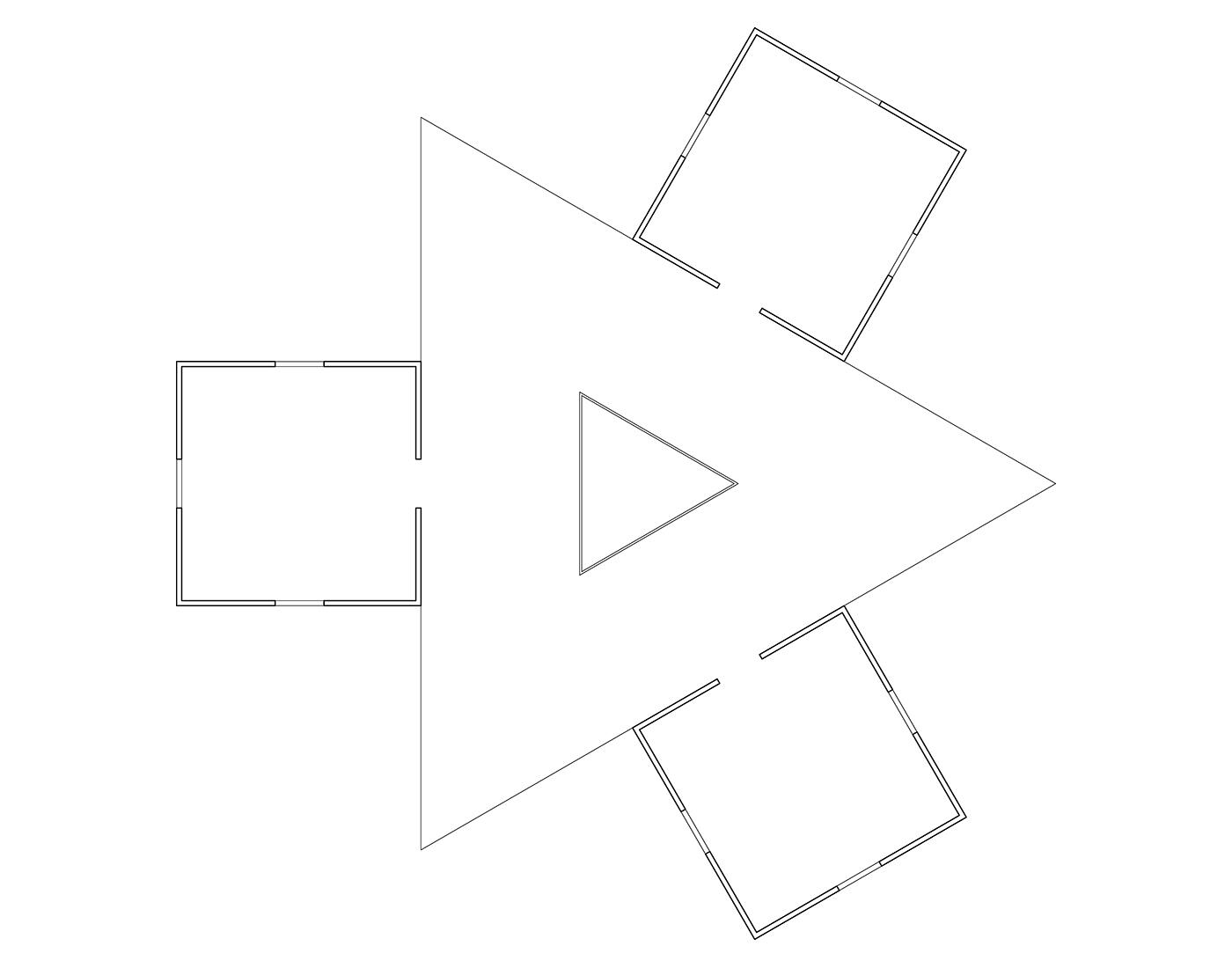

平面図への偏愛──自律するドローイング上での覚醒と絵画的言語

「芸術家は鑑賞者の脳が行うのと同じ方法で仮想現実を創る」という概念は、審美に関する生物学の核心である。

──エリック・カンデル★9

現実からの逃避を促す、ドリームスケープのようなイメージが流布されている一方、SNS上で平面図やアクソメ図を眈々とアップし続けているアカウントもまた存在していて、個人的に注目しています。そしてこのムーブメントには、まだ名がないように思います★10。ひとつの指標として、投稿者のフォロワー数を確認してみると、ドリームスケープのようなイメージと較べ、その裾野はまだまだこれから広がっていく余地があるように思います。しかし考えてみると、今は二次元平面を経由しなくても設計ができてしまう時代です。それでもまだ二次元平面をイメージとして扱うことへのフェティッシュは失われていないように思うのです★11。それはなぜなのでしょうか?

1つには、平面図が言語と同じく、象徴を扱う意思疎通の手段であるということが挙げられます。二次元上に圧縮されることで、世界のどこにいても、その建築にアクセスできるようになることに、実空間の建築にはない魅力があるように思います。それから、視覚的経験の情報処理を脳が行う際に、われわれは二次元の平板さに寛容だということも挙げられると思います。三次元空間の視覚的体験というものは、実はとても複雑で、立ち位置を少し変えるだけで見え方がどんどん変わってしまいます。それに対して二次元上に描かれた空間は、立ち位置によって歪んでみえるということはありません。それは、われわれは空間のイメージを三次元上よりも二次元上で扱うことに慣れているのからなのでしょう★12。

ドナルド・ジャッド《3部屋からなる家》のドローイング(1972)★13

地図を読むときのように、われわれは二次元上の空間をいつでも脳内でたちあげることができます。それは抽象的で、必要な情報しか存在せず、気を紛らわす瑣末な事物は事前に取り除かれています。図面はその手助けをする有効なツールで、われわれは言語や地図のように、少し練習すれば、読み取りができるようになります。

そしてさらに経験を積んでいけば、図面も絵画のように、鑑賞の対象になるはずです。少なくとも設計者にとって、図面は空間を俯瞰して眺めるものとしてあり、そのような「遠くからの眼差し」を経由することで、単なる設計ツール以上の、覚醒を促す鑑賞対象にもなりうると思うのです。ドリームスケープへの没入とは対極にある、覚醒という行為を促す図面というイメージは、主観を覗き込ませるのではなく、むしろ客観的な事実を、鑑賞者に提示します。主観と客観、没入と覚醒を行き来するために、一見非合理にもみえる平面を経由したいわば「絵画的言語の鑑賞」という余地を、設計者に限らず、一般世界にまでひろげていくことが、建築の新たなポテンシャルを抽き出す鍵になるのではないかと思っています。

虚構の空間におけるモードとスタイル──つなぐ技術としてのイメージ

いつの時代も、文化に対する価値判断の議論はうまれてしまうものだと思います。本連載を「リモート時代のイメージ世界」と銘打ったときに、実空間を扱う建築設計の立場からみれば、イメージ世界を積極的に構築しようとする姿勢は、ともすると頽廃的な傾向を助長しているような、そうした誤解をうみかねないとも思っていました。それから今回取り扱った事例が、単なる一時的な現象なのか、それとも大局的な潮流なのかといった議論もあって然るべきなのかもしれません。そしてこれはあくまで筆者個人の気分の問題かもしれませんが、こうした議論のヒントもまた、世紀末ウィーンに見出すことができそうです。

近代生活の誕生とともに、総合芸術という概念がうまれ、絵画や彫刻といった「芸術」の範疇にあったものが、建築、インテリアといった日常生活に流れ込んでいった時代。そのときに盛んに議論されたのは、スタイル(様式)とモード(流行)に関する芸術家の態度です★14。そこから100年ほど経ち、現代では、建築やインテリアといった日常的な芸術は、より誰もが気軽に楽しむことができる時代になりました。そのとき、文化全体の統一性を意味するスタイルが終焉し、一過性のモードが台頭していると判断し、悲観するのではなく、むしろシンプルにモードの領域へ、スタイルが進出したのだと考えることもできると思います。

さらに言えば、実空間でのスタイルが見出しにくいいま、「虚構の空間」において、積極的にスタイルが探求されていると考えることができるかもしれません。いずれにせよ、身近な芸術の楽しみ方は、人それぞれです。ですのでイメージ世界に「逃避」するのではなく、イメージ世界を「経由」することで、現実からの距離を一度とり、そこから現実を知ることは、設計者にも、住まい手にも、新たな価値を提供してくれるでしょう。そしてイメージ世界という「虚構の空間」から現実を覗き込んだり、俯瞰して眺めること、いわば「遠くへの眼差し」と「遠くからの眼差し」を重ね合わせることで、現実と虚構のあいだの関係性も徐々に明らかになっていくのではないでしょうか。

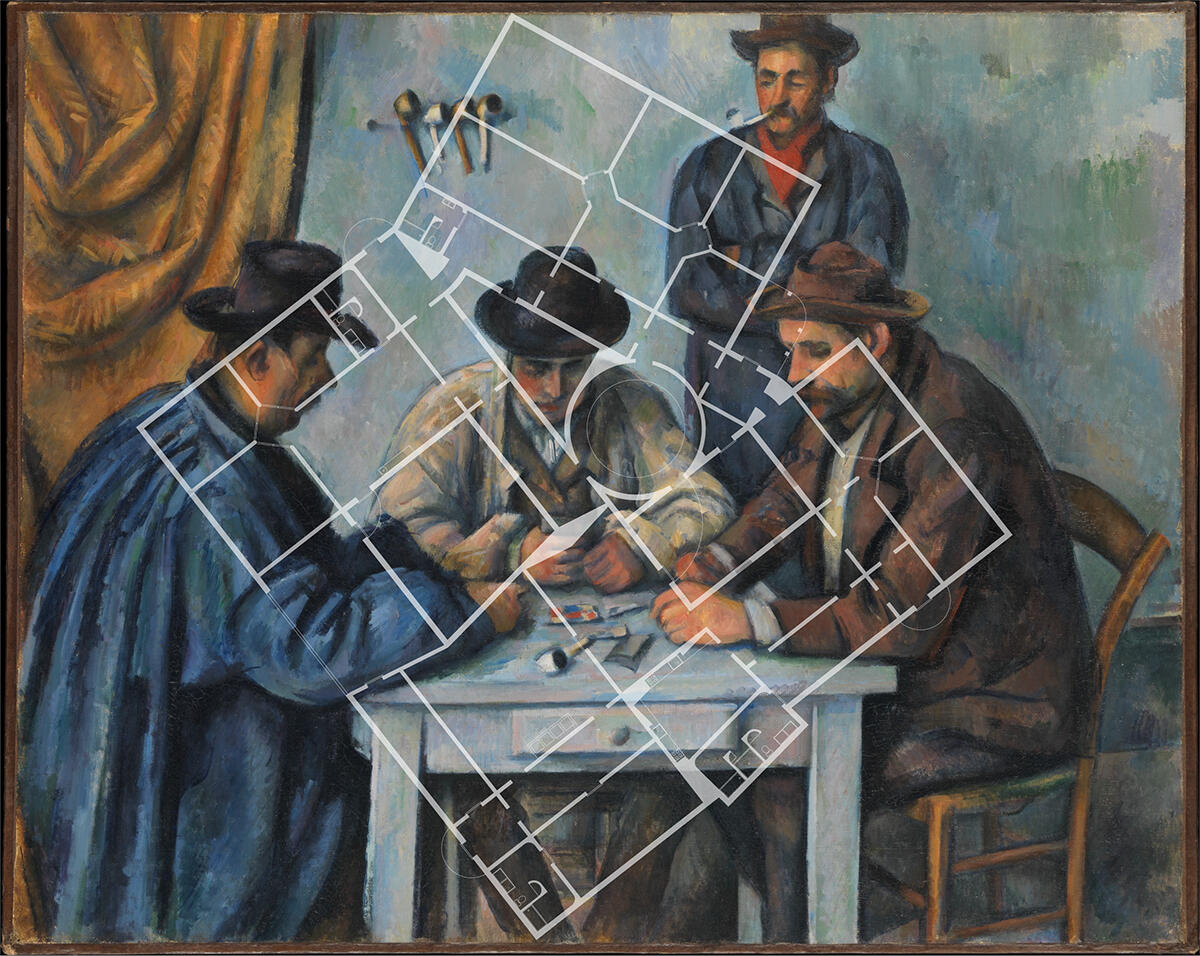

「これからの社会、これからの住まい」にまつわるデジタルコラージュ(2022)

(ポール・セザンヌ《カード遊びをする人々》★15と筆者作成の平面図の重ね合わせ)

時代を振り返ってみると、(分離派といった)美的領域の革新運動にも、社会、住まい、それから隣接する分野を蔑ろにしない側面があったように、「これからの社会、これからの住まい」を考えるにあたり、イメージ世界を通じて、あらゆる分野をつなぎ合わせるプラットフォームがうまれたりしないだろうかなどとも、考えてしまいます。イメージには、そうした「つなぐ技術」としての役割があるのではないでしょうか。

気のすむまで美しい空間をつくりたまえ。それが紹介されて多くの人びとの眼に触れたとき、美しい空間である訴えかけることができたなら、それはよい事をしたのである。もし、そのような作業をしたとしても何も訴えるものがなかったとしたら、それは悪いことに違いない。

──篠原一男★16

注

★1──拙稿「「虚構の空間」を探す旅──SNS・デジタルコラージュをめぐる想像力」

https://www.biz-lixil.com/column/urban_development/sh2_series_1_001/

★2──拙稿「みえない線について現場から考える」

https://www.biz-lixil.com/column/urban_development/sh2_series_1_002/

★3──カプリッチョ(イタリア語で「気まぐれ」の意)とは、虚実の入り混じった都市風景画のことを指し、カナレット(1697-1768)はここで、現実のヴェネツィアの風景のなかに、実現しなかった橋の設計案やイタリアの別の都市の建築をコラージュしています。「虚構の空間」と実空間が重なり合う事例のひとつ。

https://en.wikipedia.org/wiki/Capriccio_with_Palladian_buildings

★4──Robert Klanten and Elli Stuhler ed., Dreamscapes & Artificial Architecture: Imagined Interior Design in Digital Art, Gestalten, 2020.

★5─書籍名の「Dreamscapes & Artificial Architecture」と検索すると、オンライン上でイメージがたくさん確認できます。

★6──ライターのアンナ・ウィーナーは、インスタグラムにあふれるハイパーリアルな「レンダリング・ポルノ」が「心を癒す」としつつ、「非政治的なペーパーアーキテクチャー」でもあると紹介しています。Anna Wiener, “The Strange, Soothing World of Instagram’s Computer-Generated Interiors: “Renderporn” Domesticates the Aspiration and Surreality of the Digital Age”, 5.2021. https://www.newyorker.com/culture/rabbit-holes/the-strange-soothing-world-of-instagrams-computer-generated-interiors

★7──古川真宏「第2章 世紀末ウィーンのホワイト・キューブ──分離派館とプルカースドルフ・サナトリウム」(『芸術家と医師たちの世紀末ウィーン──美術と精神医学の交差』みすず書房、2021)。

★8──実際、デジタル・アーティストのシャーロット・テイラーは、自分自身の家にあるオブジェクトや、同世代の作家の作品を室内に配置するほうが、パーソナルな雰囲気を出せて面白いと、前掲記事内にてアンナ・ウィーナーに語っています。

★9──エリック・R・カンデル『芸術・無意識・脳──精神の深淵へ:世紀末ウィーンから現代まで』(須田年生+須田ゆり訳、九夏社、2017)377頁。

★10──こうしたムーブメントをここで名付けてみることもできると思うのですが、インターネット上でのこうした草の根的な活動を名付けてしまうことに少し抵抗があります。というのも今回取り上げている潮流がいま、あるいはこれからの主流となっていると主張したいわけではないからです。同時代的な傾向を第三者の視点から概観し、カテコライズすることのメリット・デメリットは、ドリームスケープのような現代的な動きにも、分離派のような総合芸術運動のなかにも、確認できるように思います。

★11─平面図へのフェティッシュは、たとえばクスッと笑ってしまうような変わった間取り図を集めた書籍が刊行されていることなどを踏まえると、設計者だけに限られたものではないかもしれません。不動産のチラシ広告を思わず眺めてしまうのは、筆者だけではないはずです。

★12──「我々が本当に世界を三次元として体験しているならば、我々が正面に立った時、平板な絵画の中の画像は不快に感じるほど歪むだろう。しかし平板な世界を体験している限り、そうはならない。(…中略…)三次元ではない描写を解釈する能力は、我々が視覚世界を真に三次元的なものとしては経験していないことを示している。(…中略…)この平板な表現への寛容さは、あらゆる文化や幼児、そして他の動物種にさえみられる。したがって、これは表現上の慣習を学習した結果ではありえない」(Patrick Cavanagh, “The Artist as Neuroscientist”, Nature 434, p.304.[日本語訳は前掲書311頁より引用、強調筆者])。

★13──Donald Judd, Architektur, Westfälischer Kunstverein, 1989, p.30.より筆者作成。ドナルド・ジャッド(1928〜94)は、ミニマリズムを代表する芸術家のひとりですが、建築的な改修や、実現されなかった建築案のスケッチを多く残しています。その多くは平面図(らしきもの)あるいはアクソメ図で、方位記号やスケールバーは付記されず、純粋なドローイングでありながら、その図像から、窓や開口などの建築的要素を読み取ることができます。

★14──古川真宏「第3章 浮薄なる様式──スタイルとしてのモード」(『芸術家と医師たちの世紀末ウィーン──美術と精神医学の交差』みすず書房、2021)。

★15──https://en.wikipedia.org/wiki/The_Card_Players

★16──篠原一男「住宅設計の主体性」(『住宅論』鹿島出版会、1970、171頁)。

寺田慎平(てらだ・しんぺい)

1990年 東京都生まれ。2015年 ETH(チューリッヒ)留学。2016年 Christ & Gantenbein(バーゼル)勤務。2018年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了(都市史)。現在、ムトカ建築事務所に勤務。メニー・カンファレンス共同主宰。

このコラムの関連キーワード

公開日:2022年01月26日