リモート時代のイメージ世界 2

みえない線について現場から考える

寺田慎平(ムトカ建築事務所)

現場と図面の行き来

最近は、工事現場がはじまり、現場の進捗状況を確認しながら、図面を更新し続ける日々を送っています。 設計中はとにかくいろいろな種類の図面を描くことになります。平面図や展開図といった「基本図」と呼ばれるようなものから、建具図や家具図といった「詳細図」、それからコンセント位置や設備位置をプロットした「設備図」のようなものまであります。進捗状況によって必要とされる図面の優先度が刻一刻と変わっていくので、さまざまな種類の図面を行き来しながら、現場に赴き、できあがっていく空間の全体像を想像していくような作業を続けていきます。

現場写真、既存柱に貼られたメモ書きが加えられた図面(左)。既存壁に直接描き込まれた墨出し(右)。2021年8月12日 (ムトカ建築事務所提供、Photo by Masafumi Tsuji)★1

一通り図面を仕上げて現場に着くと、自分が描いた図面をもとに、施工者が現場を実測し、その結果がメモ書きされた図面や、施工者によって新たに制作された図面が現場に貼ってあったりします。あるいは、基準線や設備位置などのさまざまな情報が「墨出し」として、工事が進んでいくと仕上げによって隠されていく実際の壁や床の上に描き込まれていきます。工事着工時の墨出しだけが存在する現場では、なんだか図面がそのまま三次元空間に刻印されたような、不思議な感覚に陥ります。

前回の「『虚構の空間』を探す旅──SNS・デジタルコラージュをめぐる想像力」では虚構の空間の魅力について、SNS上のイメージやデジタルコラージュを紹介しながら考えてみました。今回は、前回とうってかわって「現場」という実空間の極致といってもよいところで考えていることがテーマの中心になります。といっても、実空間そのものよりも、「現場写真」や「図面」というこれまた一種の虚構の空間について扱うことにします。というのも、現場という環境は、建築家や職人しか体験できない特別な空間であって、完成してしまえば消滅してしまうこの瞬間を記録していく現場写真は、完成へと徐々に向かっていく様子を他者と共有できるイメージとして、「虚構の具体性」を感じさせる重要な媒体であると感じているからです。そしてなぜ図面が虚構の空間なのかを、この場を借りて、少し考えてみたいと思います。

図面の線と現場の線

「レンズが結ぶ像に実像と虚像とがあることは、中学校の理科で習うからよく知られているが、虚像とはバーチャル・イメージ(Virtual Image)の訳語だと知れば、バーチャル・リアリティ(Virtual Reality)という概念もそれほど新奇な概念ではないらしいという気になってくる。因みに実像とは、リアル・イメージ(Real Image)である。(…中略…)だが、バーチャルな世界とリアルな世界との関係はどのようなものなのだろうか。そもそも世界は何からできあがっているのだろうか」★2。

そもそも図面とは何なのでしょうか。たとえば基本図であるところの平面図には、壁や柱、開口部や建具・家具の位置がわかるように、線が描き込まれています。そしてたくさんの線の上に、寸法を重ねて、印刷する際には特定の縮尺に当てはめます。線と寸法は、実際の現場の状況を重ね合わせながら描かれ、印刷する紙のサイズに対応した縮尺にあわせて、施工者に図面の意図を伝えるために適切な線と寸法の密度を調整していきます。

たくさん描かれた図面上の線も、その太さや種類によって意味が変わっていきます。太い線は壁の仕上げのアウトラインでみえる線、細い線は仕上げによって隠されている部材をあらわすみえない線、それから点線は、通り芯のような基準線であったり、扉の軌道を描く仮想線であったというように。

現場写真、仕上げによって隠される軽鉄下地と墨出し。2021年9月3日(ムトカ建築事務所提供、Photo by Masafumi Tsuji)

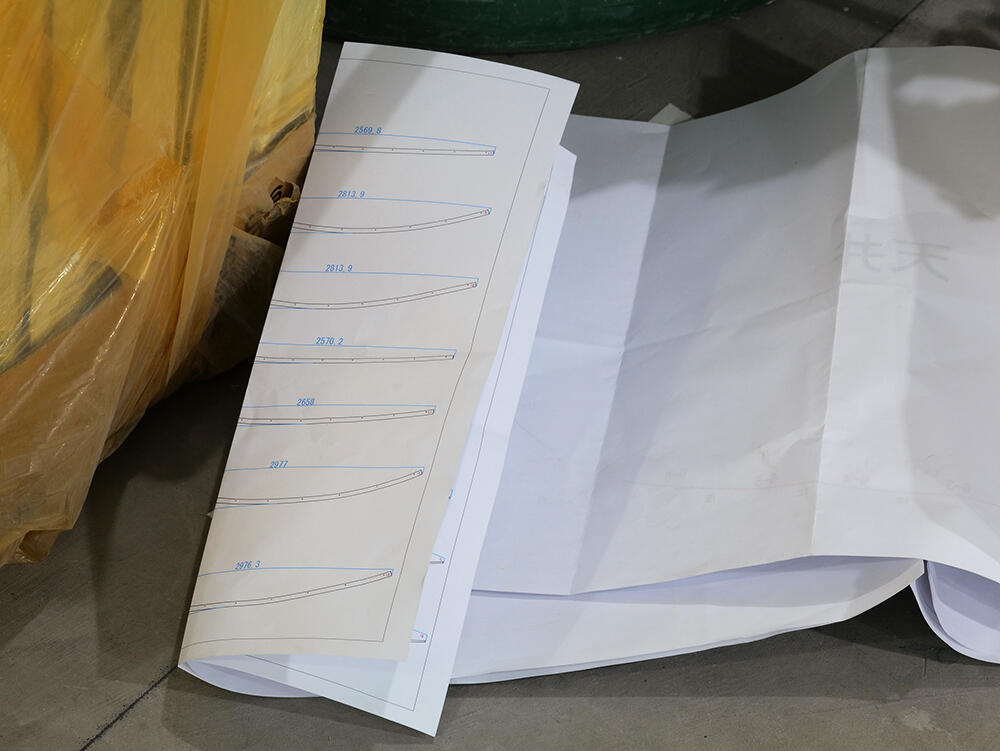

現場写真、床に転がる施工図の束。2021年10月1日(ムトカ建築事務所提供、Photo by Masafumi Tsuji)

事務所の机の上で描いていた図面は、施工者に設計の意図を伝えるドキュメントでもあり、設計内容を整理し、空間を想像するためのツールでもあります。そして両者は時に一致し、時に分離します。そして設計者にとって必要な線と、施工者にとって必要な線が異なれば、施工者によって必要な線だけ取り出された図面が「施工図」として描かれることもあります。

設計者として、施工者にとって必要な図面を渡すことが本義であることは理解しつつ、設計者のみが必要とする線や図面もまた、存在してしまうことも事実です。その時、図面は自律したものとして、現場という実空間からはなれて存在しうるということになります。あるいは徹底的に実用的なものが、その有用性からはなれて、自律的にみえることもあるでしょう。現場に転がる施工図の束や墨出しは、設計者として自分が描いた図面から製作に必要なところだけが抜き出されており、その線が描くかたちはすでに自分の手からはなれて、現場に実際に施工されていくことを予感させます。

そう考えると、図面は三次元空間の写像(mapping=地図化)でありながら、レンズの実像と虚像のように、実空間とは正確に一対一対応するわけではないことがわかります。抽象化と具体化を行ったり来たりしながら、図面の線が現場に投影され、現場の線が徐々に物質化していくと、図面の線が抽象的な虚像として、紙上に残ります。

みえない線とみえない空間

「島の地形は、滞在中には推測するしかなく、地図上では単なる小さな円でしかなかった。この地域の詳細な地図を刊行するだけの価値があると踏んだ出版社は(世界の)どこにもないようだった」★3。

地図も図面の一種だと思うのですが、描写の必要がないと判断されれば、詳細がそこまで描き込まれる必要はなく、島は地図上では単なる小さな円でも問題ありません。同様に、図面上で、必要がないと判断された線は消されていきます。「必要がないと判断される」瞬間は、工事中であれば施工者によって判断され、施工図として反映されますし、竣工後、発表時であれば再度設計者によって判断され、竣工図として反映されます。紙面に残された図面と実空間のあいだには差異がある、そのことを実際に体験したことがあります。

一度目はある建築家が設計した住宅に訪れたとき。地下室のプランが発表されている図面と異なることに気がつきました。そのことを設計した建築家に尋ねてみると、さまざまな事情により自分が描いた図面通りの空間を実現することができなかったとのこと。それでも描いた図面が流布され、住宅の場合、実際に訪れる人よりも、図面を眺める人のほうが多いのだから、半分実現しているようなものだというようなことを言っていたのが印象的でした。

それから、建築雑誌を眺めていて、ある建築家が設計した住宅の内観写真に、地下室へ降りる階段があるのをみつけました。しかし、図面には、その記載がないのです。なんらかの理由で、地下室の存在を隠したかったのだと思いますが、そういうことができるのは、図面ならではの特性なのだろうと思います。恣意的に、図面と現実を異なるものにしてしまうこと。竣工図というのは特に必要性に駆られることなく、現実から独立した図面となりうるからこそ、純粋に想像を喚起させるものになるのでしょう。

たしかに、ある建物がどこか僻地にあったり、個人の邸宅であったりして、とても行きづらいところにあったとしたら、その建物が本当に建っているかどうか、確認するのは難しいことです。本当に建っているかどうかわからない以上、わたしたちは想像するしかありません。あるいは現存していない建物というのも一種の「行きづらい建物」と言えるでしょう。そうした歴史的な建物や異国の建物を想像するときの助けとなるもののひとつに、図面が挙げられます。図面は未だ存在しない、建築の設計ツールでありながら、すでに存在する、あるいはかつて存在した建築の写しでもあって、訪れたことのない建築については図面から想起することになります。

図面や現場に現れては消える「みえない線」と、図面上でしか想像することしかできない「みえない空間」には、何か通底する魅力があるように思います。

構想としての図面──自律するドローイング

「ここで、簡単な質問を出してあなたを困らせてみよう。鏡が、ものの左右を逆にするだけで、上下は逆にしないのはなぜだろうか」★4。

「図面」と聞くと、イメージとは別個の、技術的な伝達手段のように思われるかもしれないですが、図面もまたイメージの一種と言えるのではないでしょうか。すなわち、鏡に映るイメージのように、現実に参照点を持ちながら、実空間とは異なる世界をみせてしまうものです。強いて言えば、図面には方位記号やスケールバーといった現実との関係を担保するためのルールのようなものがありますが、やはり三次元の情報を二次元に圧縮するわけですから、完全な再現は不可能なのです。「みえない線」はその二次元と三次元の葛藤のなかからうまれてきます。

それから「みえない空間」として、写真から抜け落ちてしまうイメージを、図面が補完しうることについても考えてみました。ここでは最後に、図面表現の拡張の試みについて紹介して、空間からも自律した図面について、考えてみたいと思います。

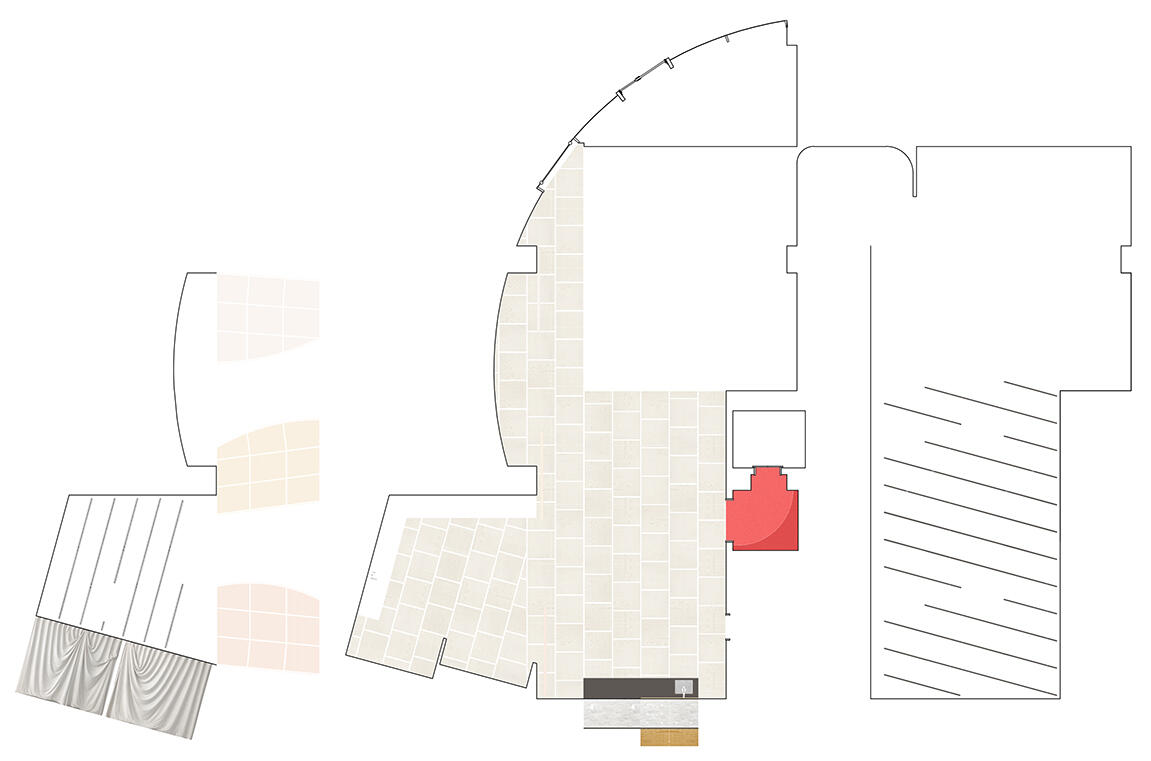

ムトカ建築事務所《GO-SEES AOYAMA》(2020)動く図面のキャプチャー画像(ムトカ建築事務所提供)

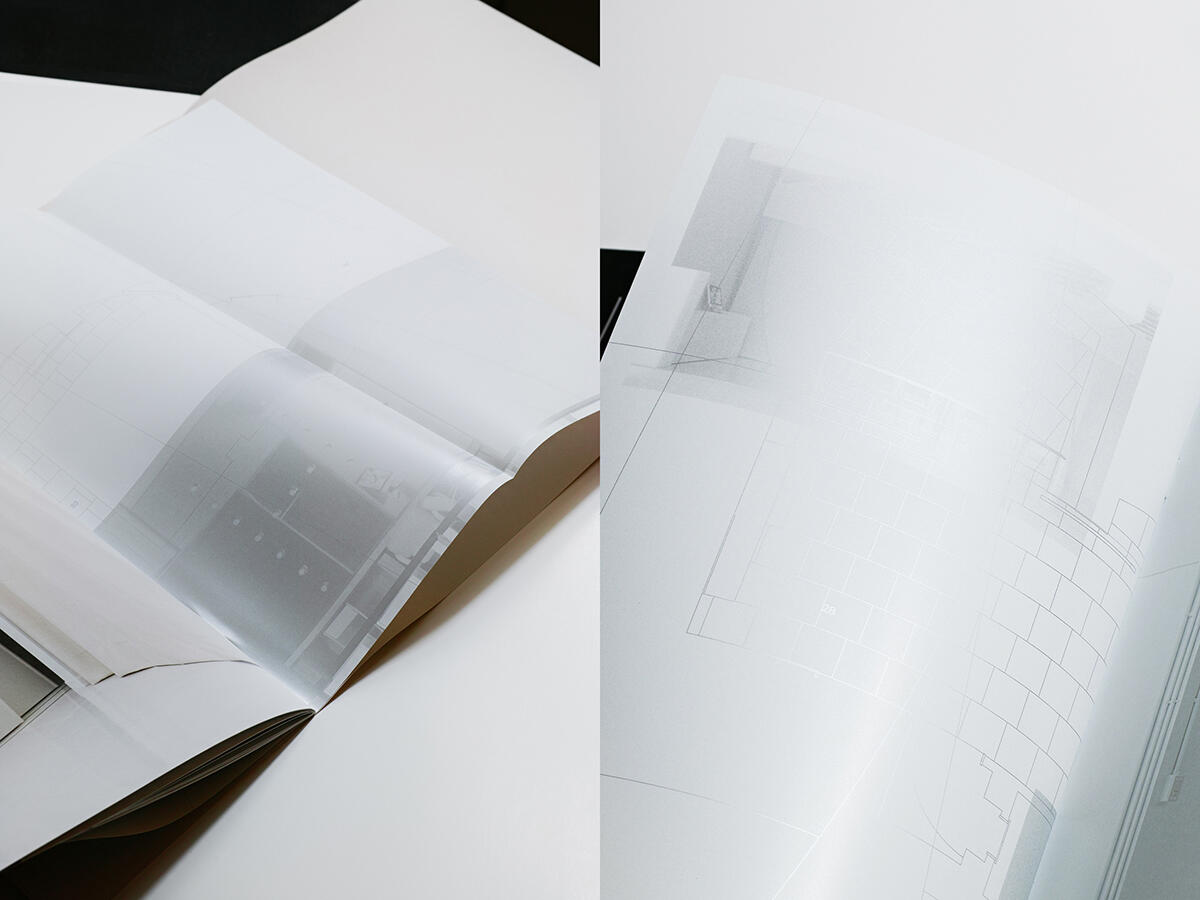

たとえば、図面上で建具を動かしてみることで、三次元空間を二次元平面にしたあと、もう一次元、時間という異なるベクトルを加えて、点線で扉の軌道を描く以外の可能性を試してみたりしています。あるいは実際にはほぼみえない部材同士の割付の線をあえて太めにして、目地を強調したりしています。目地についていえば、みえにくいその割付をシルバー印刷することによって実際の空間体験に近づけてみたりしてみてもいいかもしれません。

ムトカ建築事務所『GO-SEES AOYAMA, PREMIER / MTKA』(2021)(ムトカ建築事務所提供、Photo by Masayuki Makino)

こうした試みは、けっして現実の空間を「演出」するためではなく、設計検討のためであったり、本として空間を綴じる際の工夫であったりするはずです。構想としての図面から、自律するドローイングへ。図面が現場をはなれるその瞬間、図面がイメージになるその瞬間にも興味があり、次回はもう少しそのあたりを掘り下げていければと思っています。

注

★1──現在進行している現場では、写真家に着工前から竣工後までの、継続的な撮影をお願いしています。従来、ポスト・プロダクションであるはずの建築写真を、工事中からドキュメンテーションとして記録することで、あらゆる段階のイメージを等価に扱いながら、設計を進めています。現場写真というイメージの流布に関しては、前回のテキスト「『虚構の空間』を探す旅──SNS・デジタルコラージュをめぐる想像力」を参照のこと。

★2──鈴木博之「場所なき建築」(坂村健+鈴木博之編『バーチャルアーキテクチャー──建築における「可能と不可能の差」』東京大学総合研究博物館、1997)。

★3──ミハル・アイヴァス『黄金時代』(阿部賢一訳、河出書房、2014)14頁。

★4──マルティン・ガードナー『自然界における左と右』(坪井忠二+小島弘訳、紀伊國屋書店、1971)14頁。

寺田慎平(てらだ・しんぺい)

1990年 東京都生まれ。2015年 ETH(チューリッヒ)留学。2016年 Christ & Gantenbein(バーゼル)勤務。2018年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了(都市史)。現在、ムトカ建築事務所に勤務。メニー・カンファレンス共同主宰。

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年10月20日