国内トイレ・サーベイ 11

トイレのテリトーリオ

中川エリカ(建築家、中川エリカ建築設計事務所)

個室的なトイレ、領域的なトイレ

住宅の設計をしている最中、海外から日本へ帰国した際によく感じるのは、日本の便器は多機能で巨大だ!ということだ。そのうえ、日本のトイレの個室は狭小なので、もはや人間が用を足す場所というよりも、多機能付き便器専用収納庫のようになっている。プライバシーを確保するためとはいえ、この閉ざされた環境はなんとも暗く、狭くて不快という感覚を助長させる。そのようななか、築年数の古い建物へ足を運ぶと、洋式便器は現在のものよりもかなりシンプルで小ぶりである。小ぶりな便器は便座が冷たく温水洗浄機能はなし、つまり用を足すという単機能のための設備である。ということは、最近の便器は、用を足すという目的以外の機能が複合化した結果なのかもしれない。今後も多機能に巨大化した便器がメジャーなのだろうと思うものの、しかし、個室がいつも収納庫のように多機能付き便器に占領されている状況は打破したい。

そもそも、収納庫のように感じるのは、周辺環境から隔絶され、トイレが個室として単体で完結しすぎているからではないだろうか。そう考えるうちに、もともとトイレという場所では「お尻を出す」という行為がつきものなので、人間の着ている衣服や習慣・地域ごとの風習や考え方に沿った、多様な場所のあり方があったはずなのではないかと思い至った。そこで今回は、環境と人間を取りもつ、場所としてのトイレ、すなわち領域的なトイレについて考察してみたい。

人間の風習とトイレの領域(世界編)

まず、人間の習慣・風習とトイレの領域がどのように密接に関係してつくられていたのかを知るべく、世界の事例を調べてみた。

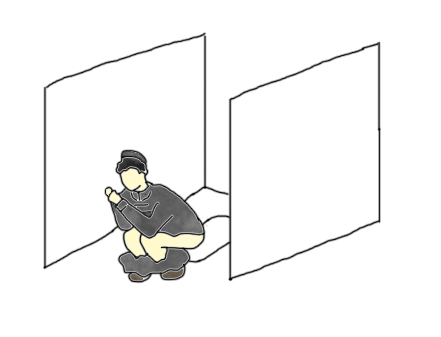

庶民にも水洗トイレが普及し始めた19世紀末のヨーロッパ、例えばフランス、イタリア、スペインなどでは、衣服の重ね着や広がりが大きく、また現代のように頻繁に便座を消毒することもなく、人が触れた便座を使うことを嫌う習慣があったので、便座が付いていない洋式便器が多く、したがって人々は中腰になりながら便器に触れぬように用を足していた。貴族が用を足す際には手伝いの人が周りを取り囲むことも多く、ひとりのための領域ではなく、複数人のための領域が確保され、広い部屋にポンと便器が置かれていた。

現在のヨーロッパ諸国の便器のほとんどには便座がついているが、その諸国の植民地であった小国や南米の国々の建物では、いまでも便座がない便器が多く見受けられる。あれは欠陥品なのではなく、かつてのトイレ文化の名残なのだろう。

フランス、イタリア、スペインなどヨーロッパでは他人が触れた便座を使うのを嫌うため、便座が付いていない。中腰になりながら用を足す。(出典=『トイレ学大事典』(日本トイレ協会編、柏書房、2015)を基に筆者作成)

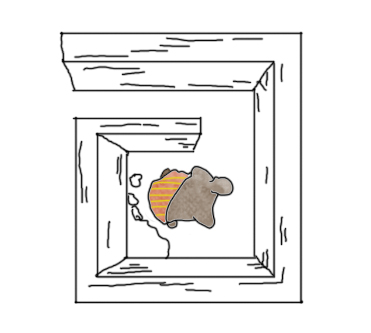

つぎに中国。日本と近しい民族衣装・風習をもっており、しゃがんで用を足すのが主流であり、現在も洋式よりもしゃがむ和式スタイルが多い。独特なのは、トイレは大事なコミュニケーション・スペースだという風習である。用を足しながらお隣同士でコミュニケーションがなされるので、扉がついていなかったり、ときに隣との間仕切りがなく、用を足しながら互いの顔を見合わせることもあったのだという。この独特な領域をもつトイレは「ニイハオトイレ」と呼ばれる。

中国には共同トイレの文化があり、もともと横溝式トイレで間仕切りもなく、したがって個々の便器が個別には分かれてはおらず、細長い溝を跨いでみんなで並んで用を足していた。(出典=『トイレ学大事典』(日本トイレ協会編、柏書房、2015)を基に筆者作成)

そしてアフリカ。今回はマリのトイレを例に挙げる。マリでは、部族で集団生活を行なっていることもあり、トイレは共同であり、個人的な場所というよりも、みんなで使う共同体の場所という認識が強い。多くの人は草むらや茂みで用を足すが、共同体的トイレを象徴するのが、右に示す土壁トイレである。このトイレは、簡易ながら、土壁で渦巻き状に用を足す部分を取り囲み、トイレの領域をつくっている。しかし、中央に便器はなくくぼみがあるだけで、そこに前の利用者の排泄物が溜まっていくという仕組みになっている。

このように、窓が世界の風土や文化によってその意義や役割が異なっていたように、便器のあり方やトイレの領域も、民族衣装や習慣・風習によって、もともとは顕著な違いがあったということがわかる。

アフリカ、マリの共同トイレの例。ほとんどの人が草むらや茂みで用を足すが、このトイレは土壁でできた簡易なもので、中央には前の利用者の排泄物が溜まっていく。(出典=『トイレ学大事典』(日本トイレ協会編、柏書房、2015)を基に筆者作成)

人間の風習とトイレの領域(日本編)

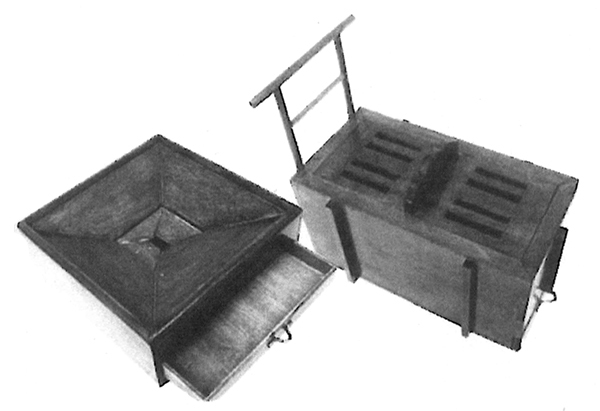

では、日本におけるトイレの領域を人間の習慣・風習とともにリサーチをしてみよう。平安時代の貴族の便器は、桶箱と呼ばれるおまるのようなものだった。桶箱には、金隠しという着物を引っ掛ける木製の突起が付いており、ここに着物の裾を引っ掛けて、汚れないように用を足していた。しゃがんで用を足す、和式便器へとつながる形式であったが、現在の和式便器とは反対を向いて使用されていた。桶箱は閉ざされた個室に置かれるのではなく、座敷の片隅を屏風などで間仕切った開放的な領域をもっており、屏風の向こうで家来が待機していた。つまり、開放的でありながら、プライバシーは確保しようとする領域のつくり方であった。

桶箱の例。座敷の片隅を屏風などで間仕切り、樋箱と呼ばれるおまるを使って用を足していた。(出典=『トイレ学大事典』(日本トイレ協会編、柏書房、2015)を基に筆者作成)

桶箱。(出典=『トイレ――排泄の空間から見る日本の文化と歴史』、屎尿・下水研究会編、ミネルヴァ書房、2016)

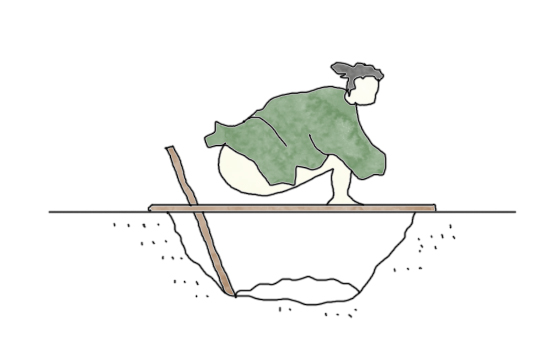

農民のトイレを見てみると、農家では屋外便所や軒先便所が一般的で、野良仕事から帰ってきてすぐに用を足せるという利便性が、プライバシーよりも重視されていた。現在の農家も、トイレや水まわりは汚れた服のまま、外から直接行けることを優先している事例も多く、このことは、昼間および仕事を重んじてトイレをつくるという風習が、いまの農家にも引き継がれていることを感じさせる。なお、屋外や軒先がトイレだった時代、夜間は真っ暗な外に出なくてもすむように、さまざまな形の尿瓶が併用されていたのだという。

農家のトイレの例。農家では屋外便所や軒下便所が一般的で、野良仕事から帰ってきてすぐに用が足せるようになっていた。(出典=『トイレ学大事典』(日本トイレ協会編、柏書房、2015)を基に筆者作成)

尿瓶の例。夜用にさまざまな形の尿瓶が使われていた。(出典=『トイレ――排泄の空間から見る日本の文化と歴史』、屎尿・下水研究会編、ミネルヴァ書房、2016)

番外編として、すこし変わった事例も見ておこう。

後述する戦後便器の形式にもつながる習慣として、かつては女性も立小便をしていたという事実がある。中腰のように腰をかがめて用を足す場合もあれば、より田舎のほうでは、しゃがまずに立って用を足していた例も散見される。

女性の立小便。江戸では女性はしゃがんで小便をしていたが、京都や田舎では立ち小便をする人々も多かった。(出典=花咲一男『江戸かわや図絵』、太平書屋、1978)

また、江戸時代は糞尿が貴重な資源であったので、肥料として売る人々(ビジネス)が存在したり、豚の餌としてそのまま食べさせ、その豚を人間が食べるという循環があった。

便の小売人。二毛作が普及すると人間の糞尿を貴重な肥料として売る人々が登場する。(出典=『十返舎一九集6 _怪物輿論 _田舎草紙 _滑稽臍栗毛』、中山尚夫編、古典文庫、1988)

豚便所(フール)。人間の便を豚の餌としてそのまま食べさせ、その豚を人間が食べる循環があった。(出典=『トイレ学大事典』、日本トイレ協会編、柏書房、2015)

多機能化による巨大化の流れ

さて、ここまで人間の習慣によってトイレの領域のつくられ方が異なることを見てきたが、戦後、人々が着る服や風習が徐々に画一化され収斂していく過程で、洋式便器+個室というトイレの形式が一気に広まっていくことになる。

ここで、洋式便器の普及とともに、便器が多機能化し巨大化した流れを振り返ってみよう。

まだ大型陶磁器製品の開発が珍しかった日本で、1914年多くの試作を経て国内初の「腰掛式水洗大便器」が、日本陶器合名会社(現・株式会社ノリタケカンパニーリミテッド)製陶研究所によって誕生する。ヨーロッパの風習に基づく洋式便器を模したため便座はなかったが、先にも述べた通り、当時の女性には立小便の習慣があったため、1951年から71年には東洋陶器(現・TOTO)によって立形小便器「サニスタンド」という女性も使える立型小便器が製造されていた。空気椅子のような中腰姿勢ではなく、座るとしゃがむの中間のような姿勢に対応したこの便器は、東京オリンピックの際、陸上競技の女性選手のために国立競技場に設置され、話題になったのだという。同時期、1950年代からは、水洗トイレが普及しはじめる。当初はハイタンク式が主流であったが、施工やメンテナンスの大変さを解消するため、日本人のアイデアで手洗付ロータンクトイレが開発された。自分たち独自の習慣に合わせて改造する能力に長けた日本人ならではの発想といえる。なお、築50年の建物の一室に構えているわが事務所のトイレには、手洗付ロータンクがいまも付いている。

伊奈製陶(現・LIXIL)製、手洗付ロータンクトイレ(1979)。

その後、1960年代後半に入ると給水・下水処理能力の向上にともない、隅付だったタンクが便器と一体となった、ワンピース型便器が試作・商品化されはじめる。1967年に当時の伊奈製陶(現・LIXIL)から国産初の温水洗浄機能付便器が、東洋陶器(現・TOTO)からも同じ年に温水洗浄機能便座(シートタイプ)が発売される。その後、1970年代には和式便器よりも洋式便器の出荷が上回り、1980年代に温水洗浄機能付きの便器や便座が普及しはじめる。1990年代に多機能付き便器の時代になり、現在のタンクレストイレの時代へといきつく★1。手洗付ロータンクに比べ現在のタンクレストイレは、多機能化(節水・洗浄、防汚・抗菌、除菌・消臭、おしりとビデの温水洗浄、あったかい便座、リラックス・ミュージック、夜間センサー照明、清掃性向上のための便座リフト、最近ではスマホ操作対応まである)にともない、巨大化していったと言えるだろう。

INAX(現・LIXIL)製、ワンピース型便器(1984)。

伊奈製陶(現・LIXIL)製、国産初シャワートイレ「サニタリイナ61」(1967)。

最新のタンクレストイレ「LIXILサティス Sタイプ・Gタイプ」(2018)。

トイレのテリトーリオ

さて、便器の多機能化は、誰のために起こった現象なのだろう。使い手の都合や利便性だけが要因とは言い切れず、他社との差別化、独自性を打ち出すための戦略による部分もあるのではないだろうか。この多機能に巨大化した便器に対して、トイレという領域が「個室トイレ」として置いてきぼりのままであり、つまり機能に応じて巨大化し変わってきた便器に対して、変わらない「個室トイレ」はその変化に対応できていない(別の見方をするならば機能で巨大化してきた便器が個室を圧迫している)のではないかという疑義をつきつける。ここでは、一度、多機能で巨大化した便器をシンプルに小さくしようと考えるよりも、「個室トイレ」という単体で考えるあり方を改めて、人間と周辺を含めた領域を結びつける場所としてのトイレのあり方、つまりトイレの「テリトーリオ」(territorio)について再考し、提案をしたい。

前回のサーベイ(国内トイレ・サーベイ 10「名詞的なトイレ、動詞的なトイレ」)で男性トイレについての提案をしたので、今回も男性トイレを事例に考えてみた。個室で閉じるのではなく、領域を孕んだトイレのテリトーリオを再考するということは、つまり、周辺環境と呼応したり、相補関係をもつようなトイレを考えることなので、どこにでも置ける個室ではなく、固有の環境を巻き込んだ結果として合理性をもつようなトイレを考えてみた。

具体的な提案を考えるにあたり、個性をもった周辺環境として3例、「オフィスビルのロビー階」「公園」「商業施設」を設定し、設置される設備は3例統一で、「男子小便器6台」「洋式便器3台」「手洗い」とした。

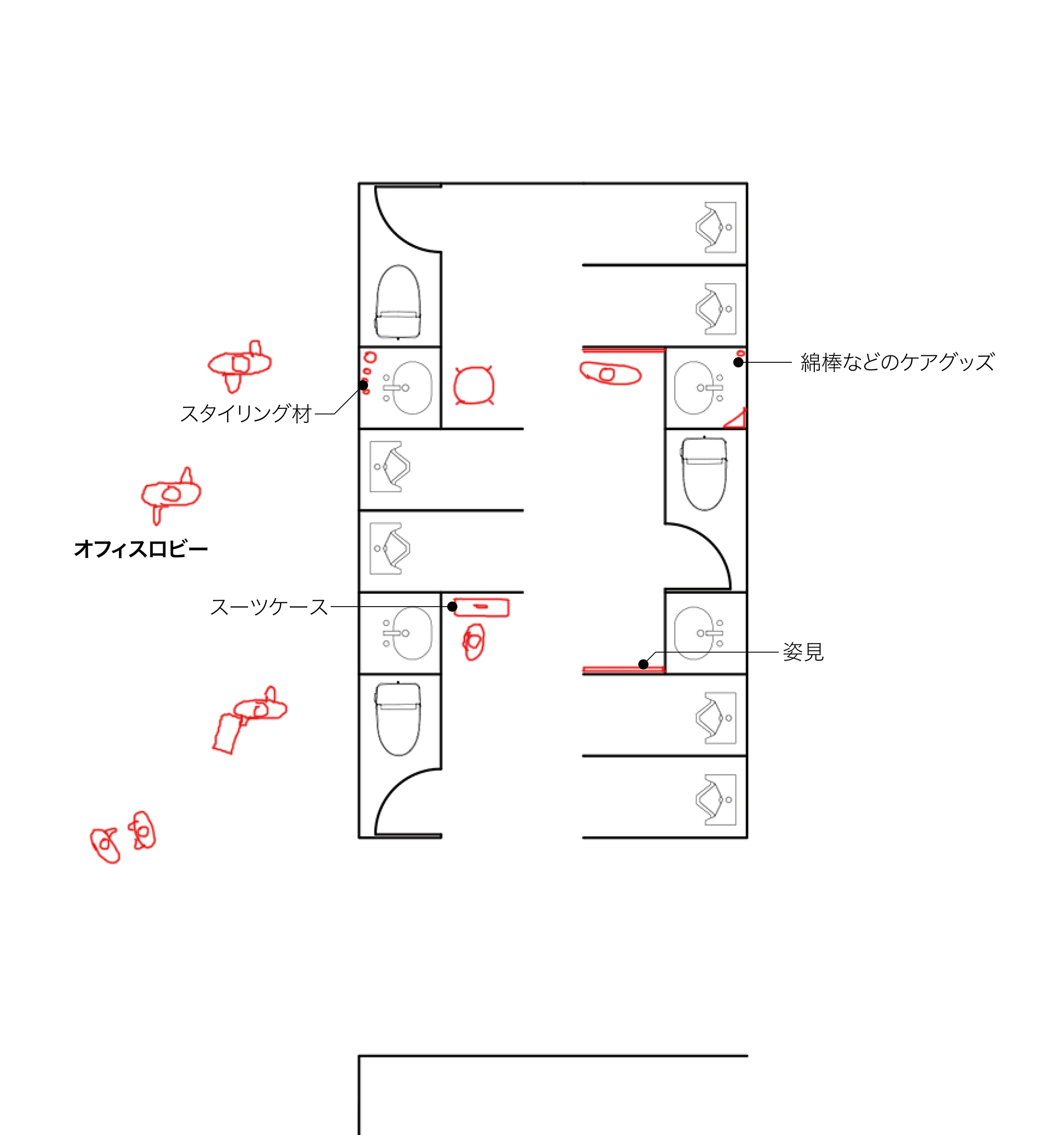

提案1「オフィスビルのロビー階」(提供=中川エリカ建築設計事務所)

オフィスビルのロビー階のトイレは、いわば、次の目的地へ向かう「スイッチルーム」のような役割があるので、トイレに奥性をもたせ、クイックユーザーとじっくりユーザーを差別化してはどうだろうと考えた。設備の種類ごとのまとまりではなく、小便器と個室と手洗いという小さなまとまりを3つつくり、少しジグザグになるように配置する。そうすることで、手前のエリアでは大きな荷物を置いたり、奥のエリアではスタイリングや身支度をしたり、滞在時間の違いに柔軟に対応しやすい領域を構成することに成功している。

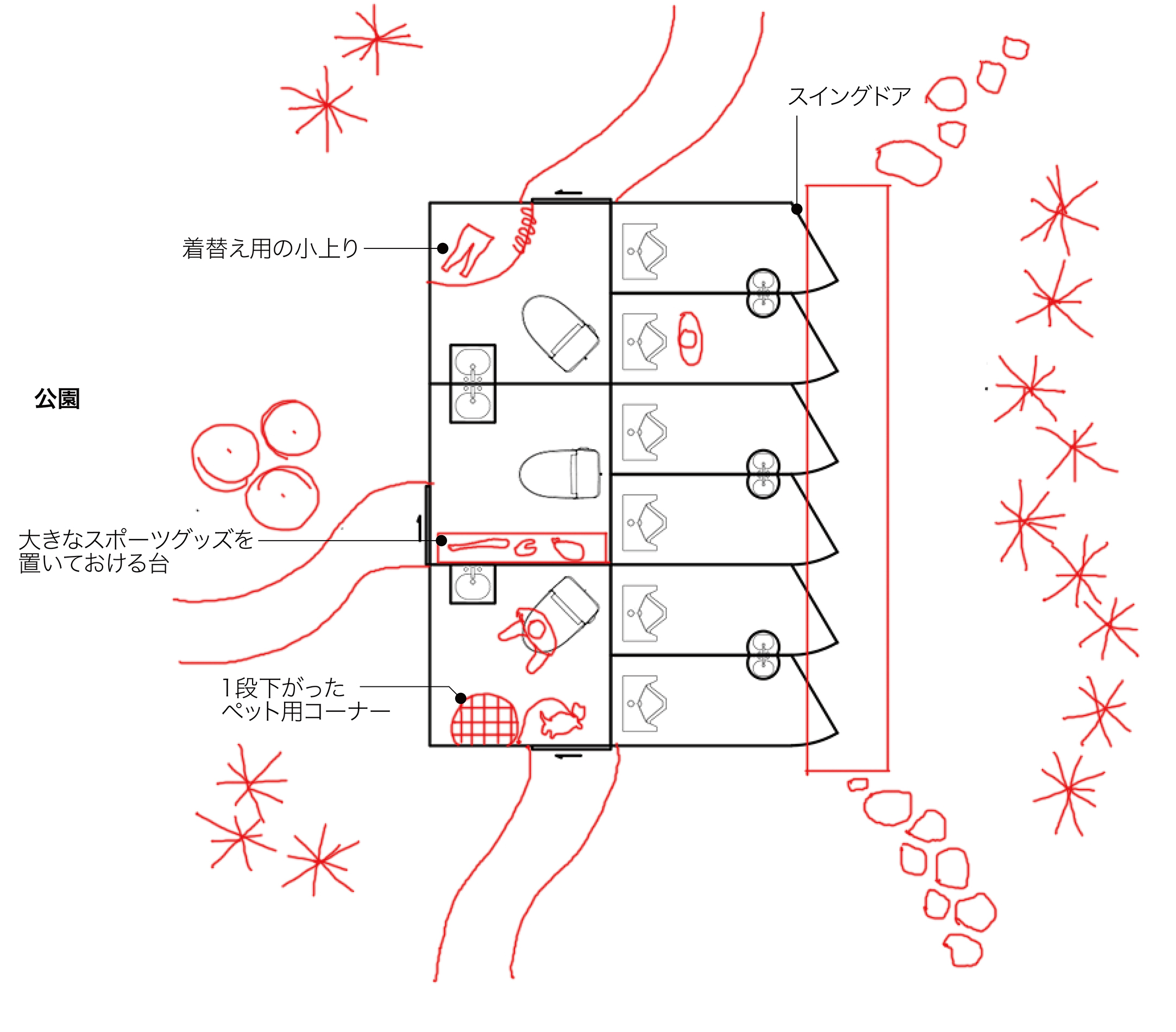

提案2「公園」(提供=中川エリカ建築設計事務所)

公園のトイレは、子どもから大人まで利用するが、土にまみれた靴で入ったり、泥んこの子どもが着替えたり、ペットの散歩の途中で立ち寄ったり、下足で利用するトイレのなかでも、汚れやすく、不快な状況になりやすい。そこで、洋式便器の領域を通常の2倍程度のサイズにし、段差や台など、断面的な操作を加えることで、汚れてもいい場所/汚れてほしくない場所を分節してはどうかと考えた。用を足す以外に着替えたり、一息ついたり、快適なリフレッシュ環境を提供できるよう、左右端の洋式便器は、領域に対して斜めに配置し、より外に向かい、たとえば公園の木を眺められるよう配慮している。一方、小便器のほうは、農家の軒先便所のように、単機能かつコンパクトに並べ、より洋式便器の領域と差別化を図り、手洗いは各便器付近に個別に設けることとした。

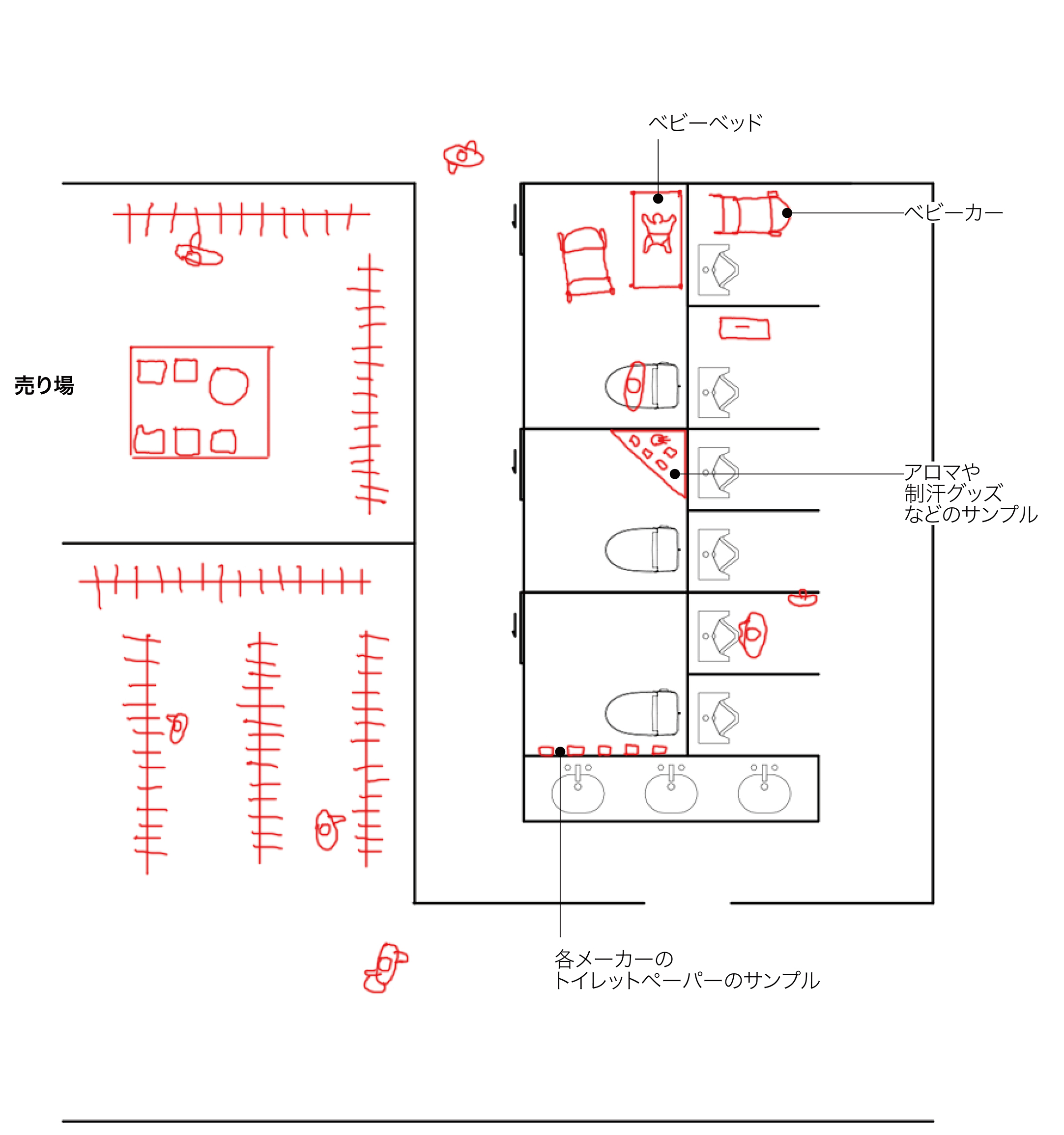

提案3「商業施設」(提供=中川エリカ建築設計事務所)

売り場のエッジに位置することが多い商業施設のトイレは、トイレとして完結するのではなく、売り場の一部として、売り場をサポートするような場所になってはどうだろうと考えた。たとえば個室の大きさで、「子ども連れ対応」「身支度対応」「ゆっくり用を足したい人対応」というように緩やかに利用者をカテゴライズし、それぞれの個室に、オムツやミルク、アロマや制汗グッズ、各メーカーのトイレットペーパーなど、利用者のニーズに沿ったサンプルが置かれると、トイレそれぞれが個性をもったサンプル・エリアとなる。また公園のトイレでは画一的だった小便器群も、より奥のほうでは子連れのお父さんに優しいベビーカーを置ける広さを確保したり、領域のサイズに差をもたせることとした。

新しいユニバーサルのために

前回、トイレは人々の気分を映し、社会を象徴していると書いたが、今回もそのことを強く感じた。

私たちは、近代という時代において正しいとされてきた物事のあり方に少しずつ限界を感じているが、トイレもまた、次の時代に合わせて変貌を遂げるべきタームにきている。

トイレという場所を高い解像度をもって観察し、人間や周辺環境との関係から問い直してみると、さまざまな可能性が潜んでいることに気づく。同様に、解像度の上げ方こそが、世界をどのように見るかということに通じる思想なのだという気もする。私は、あまりに現在的なニーズに場当たり的に対応するような横軸だけではなく、縦軸、つまり地域やそこでの習慣・風習に固有な歴史を鑑みる解像度の上げ方に興味をもっている。画一的なだけではなく、具体性を孕んでいるからこそ、むしろその場の人にとって使いやすく、機能的であるような、新しいユニバーサルのあり方があるのではないか。本来、人間と密接な関係をもつトイレだからこそ、そのテリトーリオを考えることは、新しいユニバーサルをみつけるための一助となる違いない。

註

★1──日本のトイレの歴史については、トイレナビ「トイレの歴史」参照。

中川エリカ(なかがわ・えりか)

1983年生まれ。中川エリカ建築設計事務所代表。東京藝術大学、法政大学、芝浦工業大学、日本女子大学非常勤講師。2011年度JIA新人賞受賞、第15回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展国別参加部門特別表彰、住宅建築賞2017金賞。作品=《ヨコハマアパートメント》(西田司との共同設計、2009)、《ライゾマティクス新オフィス移転計画》(2015)、《コーポラティブガーデン》(2015)、《桃山ハウス》(2016)など。

このコラムの関連キーワード

公開日:2018年03月30日