海外トイレ事情 5

イギリス、ロンドン ── トイレから考える路上の公共性

野上晴香(建築家、t-sa/ Takero Shimazaki Architects勤務)

ロンドンの夏の夜9時、日が落ち始めるこの時間になると、平日祝日を問わずどこのパブも賑わい、人々は道路脇や階段などの小さな段差をみつけては、そこでパイントグラスを片手に談笑を交わす。

観光地としても有名なPicadilly Circusや数々のシアターが立ち並ぶLeicester squareも、地元住民や観光客が入り交じり深夜まで人足が絶えることはない。夜が深まるにつれ、ビールやウイスキーが進んだ人が必要とするのがトイレである。Sohoなどで少し狭くなった道になんとなく顔を向けると男性が用を足しているのを目撃してしまう。ロンドンに来たばかりの頃はその姿にいちいち衝撃を受けていたが、慣れとは怖いものでいまではその姿をみてもやれやれといった程度で、そこまで驚かなくなってしまった。しかし、その姿には慣れても、あの強烈な匂いには慣れることはない。職業柄か、細い小道や狭い路地を見つけると通りたくなってしまうのだが、往々にして刺激臭に見舞われることとなる。

そんななか、対策として現われたのが夜にのみ設置される「cylindrical lavatory」(円柱状のトイレ)である。写真にあるように夕方から朝方にかけて路上に堂々と設置される。知る限りでは男性用のみであり、この形態の女性用には出くわしたことはない。男性3-4人が同時に用を足すことができる仕組みになっている。水洗ではなく、いわば立ちション用のポットン便所のようなものだ。非常に無防備にも見えるが、完全個室でないことが薬物の使用などの犯罪の温床となる危険性をなくし、ただ時間限定のトイレとして機能している。

円柱状のトイレ「cylindrical lavatory」。

可動式ポップアップトイレ「Urilift」。

また昨今では、このような時間限定で運ばれ設置されるトイレだけでなく、「Urilift」(可動式ポップアップトイレ)が登場した。写真はLeicester square station近くのPalace theatreの前にある「Urilift」である。大勢の人が行き交う交差点の雑踏のなかに、ただ平然と現われている。金曜日の夜10時に5分ほど観察してみると、10人を超える男性が使用していたことがわかった。しかし劇場の目の前ということもあってか、この光景に対して苦言を呈する人もいる。それでも「Urilft」を導入しようとする地域は少なくなく、「路上でされるよりはここで」という状況にあるのであろう。

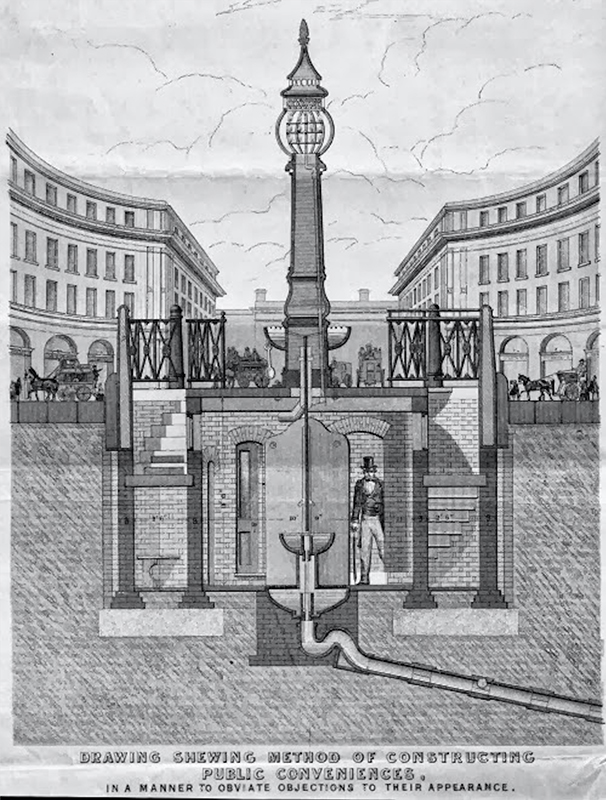

公園ではなく路上に突然トイレがある、というのはじつはいまに始まったことではなく、1800年代には数多くのパブリック・トイレが地下につくられ、その入り口は地下鉄の入り口のように道ばたに現われていた。地上から階段で1層分ほど下がったところにあったのだが、薬物の使用などの犯罪の温床となることや、利用者数の減少により多くが閉鎖されてしまった。

George Jennings’ Plan for an Underground Convenience.

Science Museum Archives

Camden station の近くではいまでも男性用の地下の公共トイレが使われている。

しかしなかには、こうした建築形態やスケールを利用した事例もある。例えばロンドンの中心地Fitzroviaにある「The attendant」は、建物の形、さらに便器までも残してカフェとして機能させている。飲食店とトイレという奇妙な組み合わせが話題を呼び成功している事例と言える。便器の間隔がそのまま1人分の座席スペースとなっている。店内の壁、タイルや便器等、既存のものを工夫して残している。入り口の鉄のファブリックも形はそのままに、店のアイコンとなっている。階段から地上を見上げる風景は当時のままであろう。

ロンドン中心地Fitzroviaにあるカフェ「The attendant」。

便器を利用したカフェの座席。

既存を残した壁やタイル。

入り口の鉄のファブリック。

このようにさまざまな形態のあるロンドンのパブリック・トイレであるが、これらが明らかに公共的に解放されたものであるのに対して、そこが曖昧なものも存在している。ロンドン東エリアに位置するShoreditchのとあるホテルでは、誰でも外からアクセスしやすい場所につくられているトイレがある。ホテルとしては正式にパブリックであるとは宣言してはいないが、あえて利用客を制限するような対策もしていない、ということであった。また、ロンドンの美術館には入場料をとらないところが多く、常設展示の観覧はほとんどどが無料であるために、展示に興味がある人だけでなく、涼みに来る人や散歩がてら寄る人、勉強や仕事をしに来る人も多く、ロビーや美術館の階段で思い思いに時間を過ごしている。そういった場所ではもちろんトイレも開放されており、誰でも使うことができる。それは大英博物館のように国立のものだけでなく、ジョン・ポーソンによって改修された新しい《The Design Museum》(2016)や「White Cube」のように、私立美術館にも誰でも入れる領域が広くあり、トイレは開放されている。この《The Design Museum》とShoreditchのホテルのトイレでは男女を分けない方式をとっており、また手洗いなども個室で完結するよう設計されている。多くの美術館は道に面してまず広場があり、天井の高くとられた広いエントランスへとつながる。展示のチケットを買わずとも、そのままくつろぐ人やカフェに入る人など、道から地続きでゆるゆると介入していけるのである。

ロンドン東部Shoreditchのホテルのトイレ入り口。

個室トイレの内観。(以上、特記なきものは筆者撮影)

パブの話に戻ると、多くの人はビールやタバコを持ちパブのすぐ外、路上の傍らで時間を過ごす。道の使い方は多様で、週末になると時間を限定し車通りを制限して、マーケットがあちこちで日常的に開かれる。夜が深まると公園は閉鎖されるため、公園でくつろいだり、お酒を飲んでいた人は周りの路肩に滞在する。道ばたにトイレが現われるのは、道の使い方の多様さや許容範囲の広さから考えるとそう不思議なことでないのかもしれない。市内に多数あるバス停(バスの利用者数は地下鉄の利用者数を超えている)、貸し出し自転車、電気自動車の充電設備など、ロンドンの路上にはさまざまな機能が付随している。フリーペーパーの陳列棚や電話ボックスと並列にトイレが存在する。ロンドンのこういった路上文化は、ターナー賞を受賞したAssembleのプロジェクト《The Cineroleum》(2010)や《Folly for a Flyover》(2011)にも影響しているように感じる。スケートボードやグラフィックアート、ストリートアートも路上から発展した文化だ。

この混沌とした状況が、ロンドンの路上や街に活力を与え、道を歩くことでさまざまな発見が得られる都市としての魅力につながっているのではないだろうか。今回はトイレの存在から路上という最も身近な都市の公共空間のあり方について考えさせられることとなった。パブリック・トイレが置かれる場所を観察してみると、その国の文化や生活、ひいては歴史を垣間見るきっかけになるのではいかと思う。

野上晴香(のがみ・はるか)

1990年東京都生まれ。東京理科大学理工学部、東京藝術大学美術研究科卒業後、2014年よりロンドンを拠点とする建築設計事務所t-sa/ Takero Shimazaki Architects勤務。

このコラムの関連キーワード

公開日:2017年07月20日