対談 1

清潔なトイレ、パブリックなトイレ

青木淳(建築家)× 中山英之(建築家)| 司会:浅子佳英

ジェンダーの多様化に対し、トイレの個室化は可能か?

浅子:

せっかくなので、2017年現在の話題にも触れさせてください。LGBTなど、いままでの男女というジェンダーに縛られない多様な性を持った人々をどうやって受け止めるのかという問いへのひとつの解答として、トイレの個室化があると思います。また、オフィスや学校でもオープンなプランが増えてくると、ひとりになれる場所がなくなってしまうので、そこからの逃避という側面もあるかもしれません。いままでの男女という分け方ではなく、このトイレの個室化について、どうお考えでしょうか?

中山:

たしかに、いまや個室化は外せない要素になってきましたよね。飛行機のような乗り物や、あるいはオフィスのように、使う人の母数がある程度決まっていて、そこに行くタイミングがそれぞれの生理的欲求に任されている場合には、個室を並列的に並べることは比較的容易だし、実際そうなっているケースが増えていますよね。一方で小便器の発明というのもサービスとしては優秀で、個室の並列だけでは解けない問題もあるように思います。例えば駅や劇場など、ダイヤやプログラムによって利用者の脈動が激しく生じる場所では、人をどう早く回転させるかのほうがサービスの主要な問題になるから、個室化が難しい。

青木:

ぼくの最初期の公共建築である《潟博物館》(1997)では、性別に分かれたトイレのなかにブースがあるというのではなく、廊下に面して、直接ブースが並ぶというつくりを試みています。この方法は、その後の公共建築でもずいぶん提案しているのですが、多くの場合は面積に対して使える器具数が減るということ、また先ほど中山さんのお話にあったようなピーク時の対応の問題があるので、なかなか実現していません。

浅子:

《潟博物館》は20年前の作品ですが、その頃からジェンダーに関する問題について考えていらっしゃったのでしょうか。

青木:

ええ、小便器が並んでいる風景に、ずっと暴力性を感じてきました。小便器を並べられるというのは、男性は自分たちが小用を足す行為を人に見られても気にならないということがあるからですね。逆の立場からいえば、その行為を見せられても誰も気にしないはず、という感覚がある。でも女性は男性のその行為を見たくないでしょうし、男性にだって、人が小用を足すのを見たくない人もいる。なのに、見せられなければならないのは暴力でしょう。

浅子:

暴力に見えるというのは感覚的にもよくわかります。そしてそれは、男性中心的な社会の名残のようにも見えますね。

青木:

昔は住宅にも小便器がありましたが、いまはないのがふつうです。理由はともかく、少なくとも住宅のトイレにおけるジェンダーの差はなくなってきていますね。

中山:

ノーマン・フォスターの《センチュリー・タワー》(1991)のトイレは、個室化をオフィスに持ち込んだ日本での先駆的な例で、男女という概念がありません。まるで飛行機のコンパートメントのように、ユニット化されたステンレス製の個室が並んでいるつくりで、扉の小さなLEDのインジケーターが赤く点灯しているかどうかで使用中かどうかを確かめるようになっています。

でも、そうやってすべてのトイレを個室化することが万能的な解決であるのかどうかには、やはり議論の余地があるように思います。アメリカ映画なんかを観ていると、重要なコミュニケーションのシーンの舞台として、よくトイレが使われていたりしますよね。そういう、プログラムのなかで床面積を与えてもらえないような質の出来事をまるっと個人的な空間に置き換えてしまうことも、ある意味では暴力ではないかと思ったりもします。それぞれの条件においてトイレがどういう空間なのかを個別に見ていかなければ、大きな意味での正解を提示することは絶対にできないでしょうね。

浅子:

とはいえ、それこそ清掃の問題から、最近は大便器で座っておしっこをする男の子が増えていると聞きます。このような流れも含め、小便器はいつかなくなるのかもしれません。

中山:

うーん。例えば劇場の男性用トイレと女性用トイレの面積比は1:2では効かないぐらいです。男性用のトイレを小便器でなく完全に個室化するとなると、面積が必要になるだけでなく回転率が下がってしまいますよね。インターミッションの時間は観劇の楽しみの大事な一部ですから、それを並ぶことに費やすのは純粋にマイナスです。個室に向かうだけがトイレの将来像だとは、ぼくはなかなか考えられないなあ。

全員を並列化する個室化的な考え方とは違うアプローチとして思い出されるのは、OMA(Office for Metropolitan Architecture)の《Milstein Hall at Cornell University》(2011)のプランです。基本的には男女別のトイレなので、ジェンダー・フリーの問題に応える設計ではないけれど、考え方にとても惹かれました。簡単に言うと、男女の空間を隔てる壁が波打っている、ただそれだけです。でもぼくにはこの壁が、違う者同士を分けるものには見えませんでした。むしろ自分という存在が、自分以外の存在によってかたちづくられていることを表わしているように思える。ここで建築家が提案しているのは、単に区別をなくそうと主張するのではなく、自分ではない人がいるからこそ自分というかたちがあるのだ、というメッセージであるように思えます。建築が固有にできることの力強さを感じるトイレです。

「個」になる空間としてのトイレ

青木:

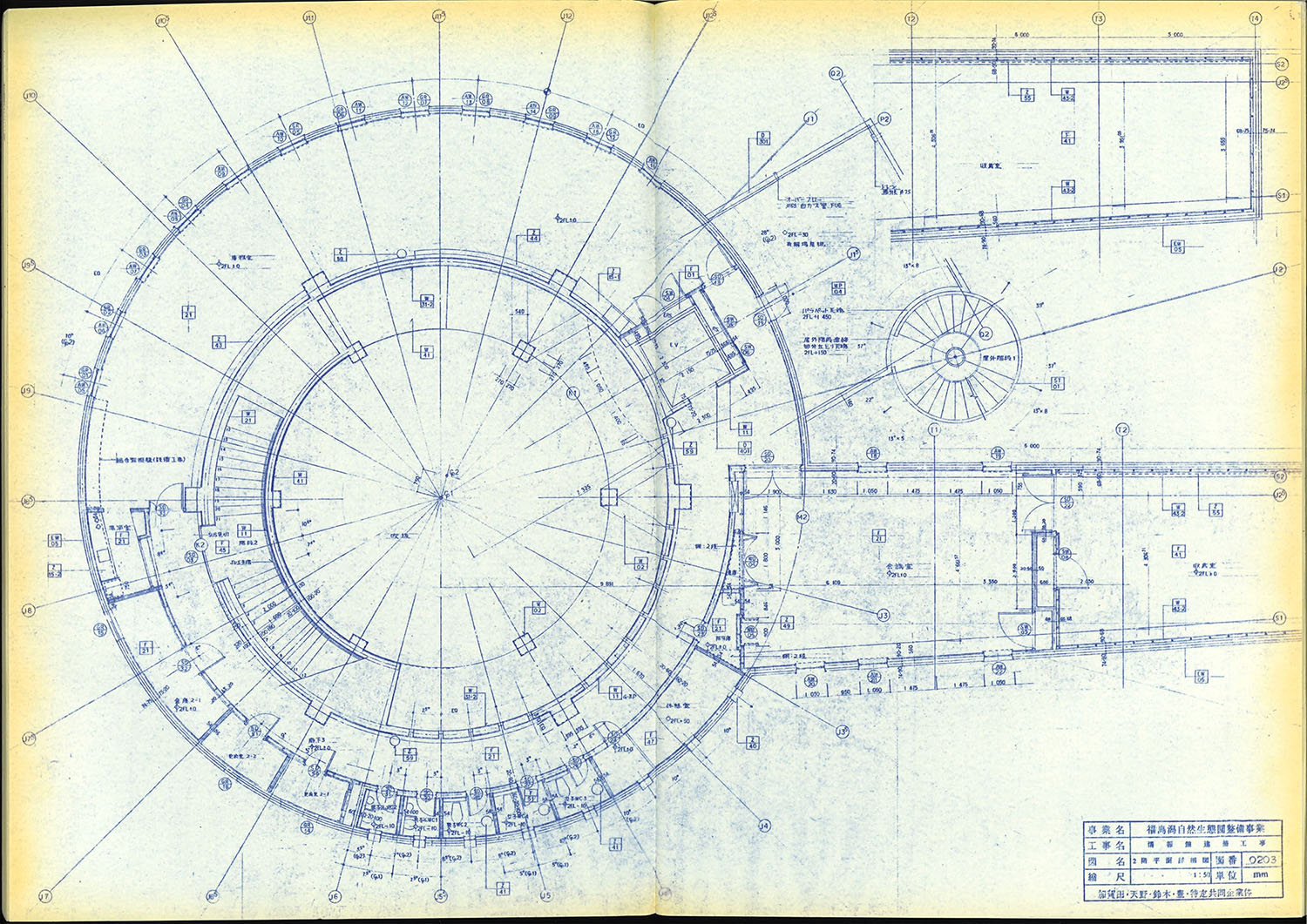

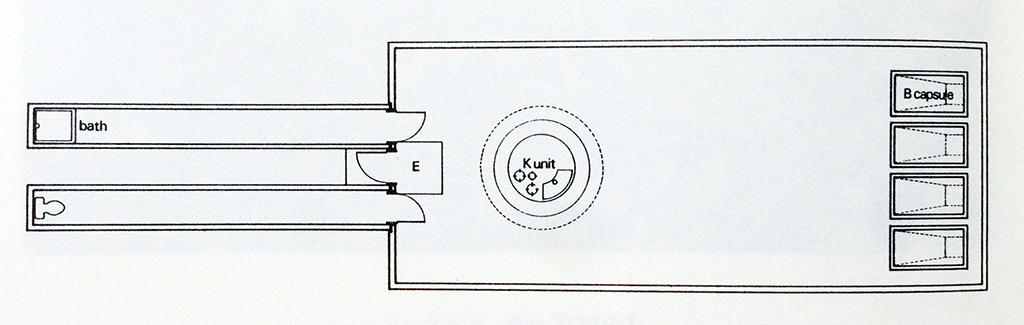

そのほか、トイレということで思い出されるのは、伊東豊雄さんの現在の事務所の前身であるアーバンロボット時代のプロジェクト「URBOT-002B(無用のカプセルの家)」(1971)ですね。

「 URBOT-002B(無用のカプセルの家)」

(出典=『別冊新建築 日本現代建築家シリーズ12 伊東豊雄』[新建築社、1988])

浅子:

筒がぽんぽんと並んでいる住宅のプロジェクトですね。久しぶりに見ましたが、図式的だった頃の青木さんや妹島さんの住宅を彷彿させます。

青木:

そう、そう。いつかやってみたいと思っているプランですけど、なかなか実現できません(笑)。

これは当時、スーパースタジオが「12の理想都市」などで寓話的に描いていたディストピアに近いものだと思うのですが、それぞれの人がカプセルのなかに入ったまま、揺りかごから墓場まで、生まれて死んでいくというイメージですね。たしかに、揺りかごも棺桶もカプセルではある。そのうえで、トイレや風呂も、それと同列にカプセルとしてつくったらどうかという提案が入っています。これは、人は没交渉的にひとつの閉じた個体としてシステムのなかで生きるしかないというディストピアを描きながらも、そこに否応なく魅せられる気分を表わすものだったと思います。

しかしそのアイロニーが現在はもう働かない。当時はアイロニーであったものが、いまでは現実になって、人はトイレだけでひとりになれる、という幸せとしてだけ感じられます。

中山:

学食でひとりでお昼を食べる学生が「ぼっち」と揶揄される事態に応えて、仕切り板でテーブルをキャレル状に分割した「ぼっち席」が用意されるような時代ですものね。伊東さんのプランが仮想的なものとして通用しない社会になってきているのかもしれません。

浅子:

今日の対話は、オリエの「屠殺場と美術館」、バタイユ、そしてフーコーの監獄性のお話から始まりました。

フーコーの(というよりもより正確にはフーコーを引用したジル・ドゥルーズ★4の)分類では、近代以前は人々を生かすか殺すかを王様が決めていた。すなわち王様は殺す権利をもっていた。ところが近代になると、多数の人間をコントロールするために、まずは規律訓練が重要になってくる。監獄──特にパノプティコン(一望監視施設)──のシステムは、物理的に囚人を拘束するということよりも、看守に見られているかもしれないと囚人に思わせることで、たとえそこに看守がいなくても機能する装置です。このシステムは、軍隊はもとより、学校や病院など近代化に伴い社会のあらゆる場所に現われるようになった。ただ、その後、このシステムは近代後期になると瓦解をはじめる。具体的には、国同士の争いが前面化すると、人々がいかに生産するかということが重要になってくる。そうなると、次は、多数の人々をコントロールするために、どうやって人々を生かすのかという「生?権力」に変わっていった。そのなかで重要になったことのひとつが公衆衛生でした。

中山:

インフラを「民を生かすためのシステム」と考える。公衆衛生のルーツにそういった構造を見るフーコー的な視点は、今日の中盤の話題のひとつですね。公衆トイレを良い場所にするために人々の規律を促す、という思考では「生?権力」的な構造がどうしても宿ってしまうから、そうでない方法でこれを考えるためにはどうしたらよいのか、というのが、ぼくが《石の島の石》で考えようとしたことだったのだなあと、今日お話をして気づきました。

浅子:

しかし生?権力それ自体に逆らうのは難しい。生かされることに反抗することはできないですから。そこまで大袈裟でなくとも、冒頭に青木さんがおっしゃったように、公衆衛生だけは、過去のシステムに戻るのも難しい。さらにやっかいなのは、アイロニーも現在ではもうそのままでは有効に働かないこともまたわかってしまった。

中山:

だからこそ、デザインするうえで、生?権力システムの外側があるかもしれないという想像に意識を届かせることは、大事だと思います。転倒ではなく可視化には、そういう可能性も含まれる。

青木:

となると、パブリック・トイレのこれからという一見のどかなテーマも、いろいろな難題を孕んだ切り口に思えてきますね。今日はどうもありがとうございました。

註

★4──ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze)

1925-95年。フランスの哲学者。バールーフ・デ・スピノザ、デビッド・ヒューム、アンリ・ベルクソン、フリードリヒ・ニーチェらの思想を分析。思考を成立させる場の「差異」の哲学を展開する。主な著書に『差異と反復』(財津理訳、河出文庫 上・下、2007)、『襞──ライプニッツとバロック』(宇野邦一訳、河出文庫、2015)、『意味の論理学』(小泉義之訳、河出文庫 上・下、2007)。また精神科医のフェリックス・ガタリ(Pierre-F_lix Guattari、1930-92年)との協働も多く、『アンチ・オイディプス』(宇野邦一訳、河出文庫 上・下、2006)、『千のプラトー──資本主義と分裂症』(宇野邦一ほか訳、河出文庫 上・中・下、2010)ほかを共に著わしている。

2017年5月9日、タカバンスタジオにて。

2017年5月9日、タカバンスタジオにて。

このコラムの関連キーワード

公開日:2017年06月08日