パブリック・スペースを創造する 1

プライベートな料理、オープンなキッチン

樋口直哉(小説家、料理家) 聞き手:浅子佳英(建築家、タカバンスタジオ)

樋口直哉氏

浅子佳英氏

料理、その古くて新しい文化

浅子佳英

本日は小説家、料理家の樋口直哉さんをお招きして、パブリック・キッチンについて考察したいと思います。樋口さんは専門学校で料理を学ばれたのち、慣習的な調理法を科学的に見直したり、産地のリサーチを行なうなど、「食」というフィールドで幅広い活動をされています。これからのキッチンのあり方を考えるにあたり、料理研究家という視点からヒントをいただければとお声がけした次第です。よろしくお願いします。

僕は、「食」は21世紀の最先端の文化になるのではないかと考えています。ファッションはいまや海外のブランド品がクリックひとつで手に入り、映画や音楽も世界で一斉配信されるようになりました。そのような世界的な状況にあって、ローカルな風土に根ざし、かつ普遍性も持つ「食」は、重要な未来の文化となる可能性を秘めている。パブリック・スペースとの関連についても、実店舗における飲食店割合の高さなどをみるに、今まで以上に重要な要素になっていくだろうと思っています。

さて本日は、まず樋口さんに料理の歴史についてレクチャーをしていただきます。今回は公開トークですので、会場の皆さんからもご質問やご意見を募りたいと思います。では樋口さん、よろしくお願いいたします。

樋口直哉

今日はよろしくお願いします。料理というジャンルの立ち位置は曖昧で、掴みづらいものだと思います。食は非常にプライベートなものでありながら社会性も備え、感覚、機能など多義的な要素も求められるからです。浅子さんからは「未来の食文化」というテーマをいただきましたが、誰にとっての未来なのかを定義するのが難しいところですね。

ともあれ、まずは「未来のキッチン」について、僕が料理監修で携わったSONYのコンセプト・ムービーをご覧いただきます。これは2018年末に発表された「人とロボットが協調しながら料理をする(AI×ROBOTICS×COOKING)」というムービーです。このムービーはAIとロボティクス技術がキッチンに入ったシーンを想定しています。食器を洗ったり、スープを温めたりする作業をロボットに助けてもらうことで、僕らは盛り付けなどのクリエイティブな部分に時間を使えるようになり、楽しい時間を増やせる、という未来の方向性のひとつを表現しています。

AI×ROBOTICS×COOKING

このムービーのなかでは肉が焼ける様子などの調理過程が可視化されています。普通、オーブンはブラックボックスで、中でなにが起きているか、わからないじゃないですか。でも、BBQや「料理の鉄人」などのテレビ番組が典型的な例だと思うんですけど、調理工程ってそれ自体がエンターテインメントなんですよね。生存のための食が確保された未来では食はエンタメのひとつになる。それが浅子さんが指摘された21世紀に食が進んでいく方向性のひとつだと思います。

このような「未来のキッチン」を考えるプロジェクトはいまに始まったものではありません。1959年にモスクワで開催されたアメリカ産業博覧会のキッチン展示場では、当時の米ソ大統領、首相であるニクソンとフルシチョフが「キッチン討論」を交わし、優越を争う資本主義と共産主義の対立構造が浮き彫りになったことで有名です。ここで展示されたのは冷凍食品によって労働を軽減したキッチンであったり、女性がボタンひとつで台所家電を操作できる未来のキッチンでした。どちらも資本主義の豊かさを強調したもので、家事労働を軽減して、空いた時間をレジャーにまわすという方向性です。

浅子

1959年の時点で冷凍食品の可能性やボタンひとつで操作できる、いわばロボットとしてのキッチンがすでに考察されていたのですね。そして、面倒な作業を機械に担わせて、「楽しみ」だけを人が享受するという意味では、さきほどの半世紀以上後につくられたSONYのムービーとあまり変わらないようにみえますね。

料理の歴史は調理器具が担ってきた

樋口

浅子さんがおっしゃるとおり、人間の欲望や想像力は基本的には変わりません。その理由のひとつは、キッチンで使われている道具、テクノロジーがあまり変わっていないということにあります。ここで、調理器具の歴史を追ってみましょう。

まず、食物に火を通して食べるのは原始時代から続いていることですが、料理における最大の技術革新は鍋の発明です。人間は数十万年前から肉を炙り焼きにして食べ、あるいはピットオーブンという地面に掘った穴で蒸し焼きにして食べていました。そして、1万年ほど前に土器が生まれます。考古学者のキャスリーン・ケニヨンは土器のはじまりを「産業革命」ととらえていますが、それが3,000年ほど前からそれが料理に使われるようになります。いわば鍋が生まれた瞬間です。

イギリスの霊長類学者リチャード・ランガムは、煮込みによって人間が食物の消化に使っていたエネルギーを減らすことができ、結果として消化器官が縮小し、脳が発達したという説を著書『火の賜物──ヒトは料理で進化した』(依田卓巳訳、NTT出版、2010/原著=2009)で唱えていますが、それが人間を進化させたということです。

縄文時代前期の土器(円筒下層式土器)

出典=Wikipedia(CC BY-SA 3.0)

浅子

なるほど面白い! 鍋はある意味で内臓の外部化だったんですね。いまのお話をうかがって、石田英敬さんと東浩紀さんの『新記号論──脳とメディアが出会うとき』(ゲンロン叢書、2019)を思い出しました。先史時代の洞窟壁画から最新の脳科学までを俯瞰しているメディア論の本なのですが、石田さんがその「第1講義 記号論と脳科学」で言語能力が生得的であるのに対し、識字は後天的なもので、文字を見分けるために脳の活動領域をリサイクルしているという脳科学者スタニスラス・ドゥアンヌによる最新の仮説(ニューロンリサイクル仮説)が紹介されていました。消化器官と脳の発達の関係と通じるものがあるように感じます。

樋口

文字はコミュニケーションの必要性から生まれたわけですが、じつは料理もそれと似ているように思います。青銅器時代になると鍋は金属になり、この金属鍋が18世紀まで覇権を握ります。金属鍋になったことで「茹でる」という調理方法が可能になります。ゴッホの《馬鈴薯を食べる人々》(1885)では、湯気を立てたジャガイモを囲む農民の生活が描かれていますが、基本的に庶民は大きな鍋でなんでも煮て食べていました。

金属鍋

出典=Flicker(CC BY 2.0)

ゴッホ《馬鈴薯を食べる人々》

『せかいいちおいしいスープ』(マーシャ・ブラウン著、岩波書店、2010/原著=1947)という絵本、知ってます? 腹をすかせた3人の兵隊が石でスープをつくるということが呼び水となって、村人が食材を持ち寄り美味しいスープをつくった、というお話で、もともとはポルトガルの民話がモチーフになっていますが、ヨーロッパではこのような話が各地で残っています。例えばスウェーデンでは石の代わりに釘でスープをつくる話などがありますが、ヨーロッパの人々にとって鍋がキッチンの中心にあったことがわかります。

もうひとつの大発明はフォークとナイフです。テーブルの上でフォークとナイフを使い、細かく切って食べるという行為は、人類の長い歴史においてはごく最近のことで、イギリスで一般化したのは18世紀のことだそうです。このことは人間の口蓋の構造に表われていて、現代人は上顎の歯が下顎の歯よりわずかに前に出ていますが、もともとヨーロッパ人は上下の前歯がカチッと噛み合っていました。

となるとダ・ヴィンチの《モナ・リザ》(1503-06頃)はそういうかみ合わせということになります。口蓋を研究した自然人類学者チャールズ・ローリング・ブレース(Charles Loring Brace、1826-90)は、このズレのない噛み合わせは肉を噛み切るために必要だったものだと提唱しており、現代人のような噛み合わせはどうやらここ2-3世紀ほどで生じたそうです。

マーシャ・ブラウン

『せかいいちおいしいスープ』

ダ・ヴィンチ《モナ・リザ》

浅子

そうなんですか。長時間煮込むことで食材が柔らかくなると、力強く噛み切る必要がないから口蓋の形も変わってきたと。調理器具の変化は人体にもこれほどの影響を及ぼすのですね。

泡、蟻……。料理の最先端のトレンドとは?

樋口

長時間の煮込みは18世紀のフランスでさらに進化します。具材とスープを分離して、スープを出汁として料理に使うようになったのです。『三銃士』の著者として有名なアレクサンドル・デュマは「フランス料理の優越性はブイヨンに負っている」と記しています。それによってさまざまなソースが生まれました。フランス料理の発展に寄与したと言われる料理人アントナン・カレーム(Marie-Antonin Car?me、1784-1833)は、ソースの基本を4つの系統に分類しましたが、なかで重要視されていたのがソース・エスパニョールです。このソースを半分まで煮詰めたものが日本でもおなじみのドミグラスソースですね。

現在のフランスではドミグラスソースを見ることはありません。20世紀の半ばを過ぎた頃、シンプルな料理方法や郷土色を打ち出したヌーベル・キュイジーヌ運動が始まります。これは物流システムも向上して新鮮な食材が入手できるようになったため、濃厚なドゥミグラス・ソースやベシャメル・ソースをかけた素材の味を覆い隠すような料理はもういらない、という運動で、それによってドミグラスソースのような味はなくなったというのが通説です。

アントナン・カレーム

でも、僕は熱源の変化にも理由があると思っています。ドミグラスソースがつくられていた時代の熱源は石炭からつくったコークスでした。コークスであれば火を落とした後も、余熱で煮込むみたいなことができる。しかし時代が下り、石炭に替わってガスが一般化すると、コスト的にも長時間煮込むことは難しくなる。熱源の変化によって料理が変わった、というわけです。

コークスを使う調理台

出典=Flicker(CC BY-NC 2.0)

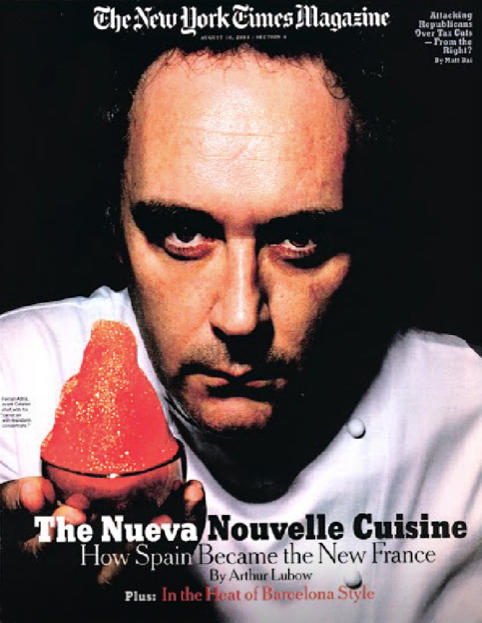

世界の料理の覇権を握っていたフランスでしたが、やがてグローバル化が進むとその文化的優位性を保てなくなります。フランスが1996年まで行なっていた核実験が世界的に非難された影響もあるかもしれません。その翌年の1997年にミシュラン三つ星を獲得したのがフェラン・アドリア(Ferran Adri? i Acosta、1962-)率いるスペインのレストラン「エル・ブジ」です。「エル・ブジ」の登場によって料理の世界は次のフェーズに進むわけです。

浅子

人参の泡(エアー)など、レストラン「エル・ブジ」の戦略は衝撃的でした。分子ガストロノミーという科学的調理法を実践した先駆的存在ですよね。料理の世界だとフランスが「至高」のイメージですが、スペインが注目された理由はほかにありますか?

樋口

「エル・ブジ」が革新的だったのは、レシピをオープン化したことです。これによりペルーやメキシコといったスペイン語圏の料理の国際的評価も底上げされました。また、スペインは「エル・ブジ」の料理を観光の武器として巧みに利用したと思いますが、『The New York Times』というアメリカのメディアが注目したというのが大きかったと思います。ここで注目したいのはこの時点で「食」が国際的なコンテンツになっていた、ということです。

フェラン・アドリア

浅子

現在の料理界で、最先端のトレンドはどのようなものでしょう。

樋口

代表的なのが、デンマークのレストラン「Noma(ノーマ)」に見られるアプローチでしょうか。分子ガストロノミーである「エル・ブジ」の料理が世界のどこの国でもつくることができるのに対し、「ノーマ」が重視したのはローカリティです。ここでも料理はグローバルなものか、ローカルなものかという問いを胎動させているわけですね。

これは「ノーマ」の代名詞的な料理ですが、エビの上に載っている黒い粒が何かわかりますか? これは蟻です。デンマークは寒くてレモンが獲れないので、酸味として蟻の蟻酸を使っている。美味しいかどうかと言えば、それは……(笑)。「エル・ブジ」も素直に美味しいか、と言われるとそういうわけではないんですよ。

浅子

とはいえ、「デンマークに行くならノーマでディナーを」とばかりに旅行者も増え、観光が経済を変えたと言われていますよね。しかし単に美味しいというわけじゃないとすると、現在料理には何が求められているのでしょう?

樋口

これは言ってみれば、現代美術と通じるものがあると思うんです。現代美術はいまや絶対的な美しさではなく、コンセプトを競うものでしょう。料理に関しては絶対的なもの=美味しいもの──ある意味権威主義的とも言えるもの──が好きな日本人には、不可思議に思われるかもしれませんが、料理もそれに似てきているという印象があります。

「ノーマ」の代表的一品

写真提供=服部栄養専門学校

このコラムの関連キーワード

公開日:2019年10月30日