パブリック・フロントランナーズ 7

共同キッチンの先駆者たち

須崎文代(神奈川大学)

人間生活の基本である《衣食住》を取り巻く環境は刻々と変化している。それは、住まいのキッチンとて例外ではない。いま、自宅のキッチンできちんとした食事が料理される場面は、週に何回登場するだろうか。私たちの食生活は、経済成長に伴って高度に発達した食品産業やコンビニエンスストアなど、ある種の社会性のなかで担保されているものである。それは、料理に必要な材料、水、燃料、道具などを得る方法ひとつひとつを取っても明らかだろう。かつて自律的に営まれていた人間の生活は、かなりの水準で他律的になっているともいえる。

近年、パブリック(公共)のあり方は、コモン(共同性)の運用に依るところが大きいという。上記のような「他律的な」生活環境において相互依存は不可避であり、あらためて公共や共同性のあり方が議論されていることは、意義深いように思われる。こうした生活の共同性については、実は19世紀後半頃から社会改良家やフェミニストが主導するかたちで欧米をはじめ日本国内でも挑戦されてきた歴史をもつ。ジュール・ヴェルヌとともに「SFの父」とも称されるイギリスの著作家H・G・ウェルズ(1866-1946)は、小説『A Modern Utopia』(1905)で「各住宅の製粉所や酪農場など考えないように、夕食のための特別な各戸のキッチンがあるとは、普通のユートピアンはもはや考えもしないだろう」と、台所のない未来の住宅を空想した。ベラミーがエベネザー・ハワードの活動に影響したように、こうした思想家が描いた生活像は、同時代に起こっていた工業化による都市生活の劣悪さやそうした社会環境を改良しようとする動きと連動したものであった。

また、ルイス・マンフォード(1895-1990)は1914年に「調理の共同化は都市の産物になる」と述べ、それを共同住宅のメタモルフォシスと関連づけて言及している。このような共同化の思想は都市生活を改良しようとする動きのなかでみられ、机上の空論でのみ展開されたわけではなかった。たとえば早いものではロバート・オーウェンのニューラナークやシェーカー教徒の村における共同家事[図1]などがよく知られるが、より現実的な社会改良運動の一部として、共同食堂や浴室などが付いた働く女性のためのアパートメントホテル、家事の共同化による台所なしの住宅、あるいは現在のデリバリーの原形ともいえる調理済食品の提供・配達サービス[図2]などが実践されていたのだ。

興味深い事例をあげればキリがないのだが、残念ながら誌面上の制約があるので、そのうちいくつかをご紹介したい。

図1 シェーカー(マウント・レバノン)のキッチン

出典=Hancock Shaker Village Online Collections, Catalog Number1973.098.0018

図2 馬車による食事デリバリーシステム(アメリカ、1903)

出典=Dolores Hyden, “The Grand Domestic Revolution”, The MIT Press 1981

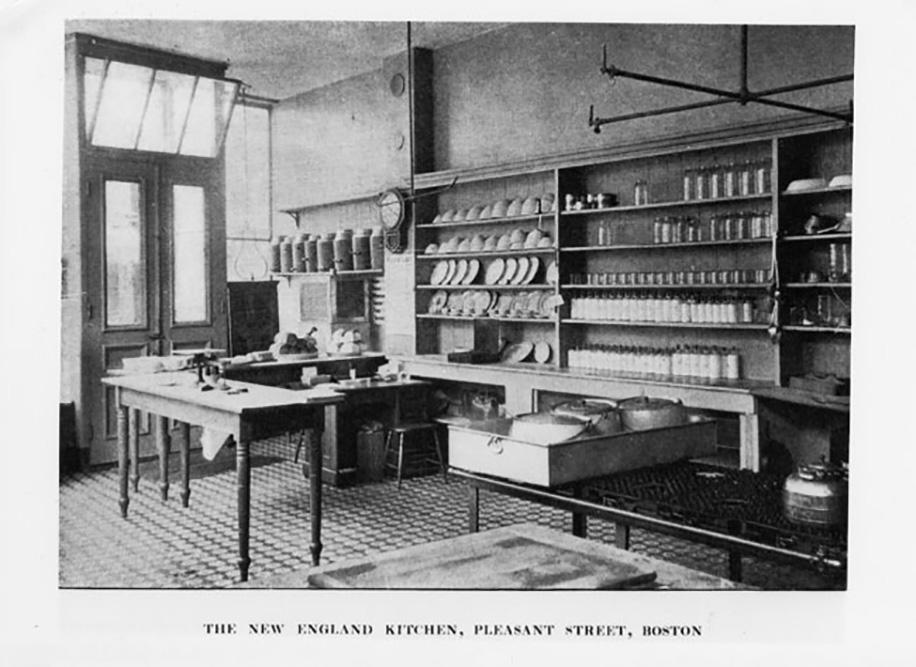

家政学の母、エレン・リチャーズのニューイングランド・キッチン

欧米での共同キッチンの先駆としては、家政学の母 エレン・スワロウ・リチャーズ(1842-1911)が1890年に設立した公共キッチン「ニューイングランド・キッチン」[図3]が挙げられる。救貧のためのスープ・キッチンやパブをもとにして改良を加えたもので、衛生的でよく整とんされた室内は、当時としては科学実験室のような様相だった。安くて栄養があり、持ち帰ることもできる料理を低所得者に提供して、栄養不足による疾病や家事労働の軽減を目的としていた。

さらにリチャーズらは3年後のシカゴ万博へ「ランフォード・キッチン」を出展した。この公共キッチンは家政学者や主婦から注目を集め、このとき創設された全国家政学会では公共キッチンを貧民街に設立することが目標のひとつとなった。

図3 ニューイングランド・キッチン(The New England Kitchen, Pleasant Street, Boston-1890's)

出典=Ellen Swallow Richards Digital Library, Photo courtesy of MIT Museum

エベネザー・ハワードによる共同家事の試み

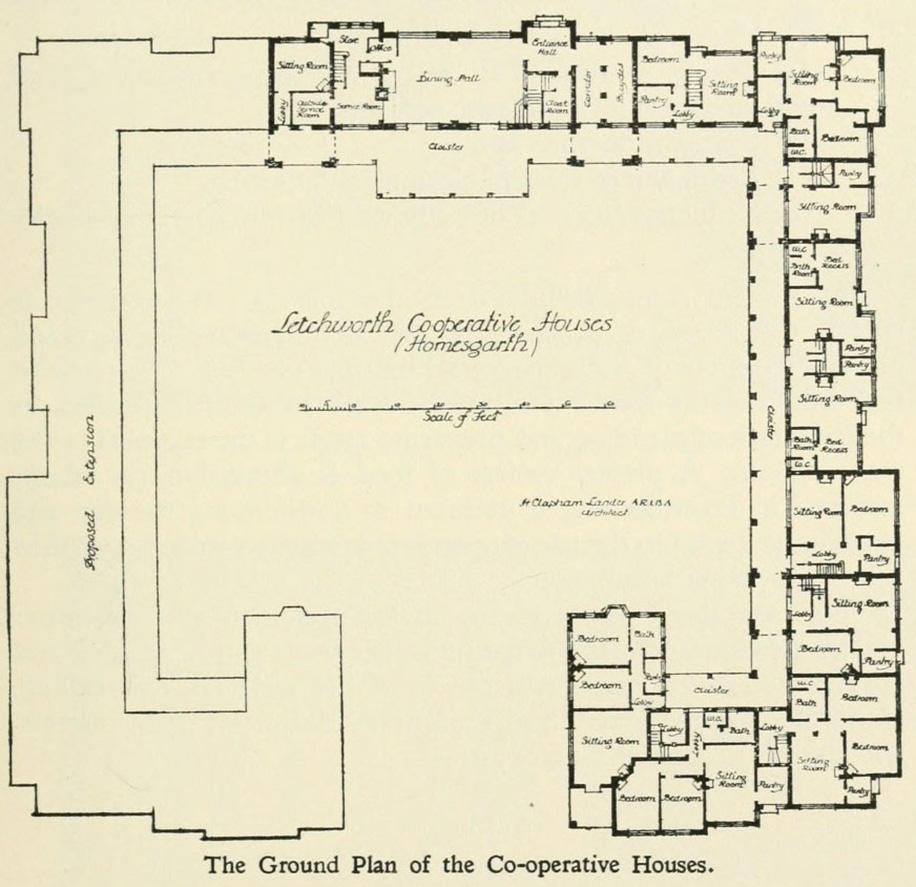

田園都市構想で知られるエベネザー・ハワード(1850-1928)が家事の共同化を志向していたことはほとんど注目されていない。ハワードはベラミーの『かえりみれば』★1に影響をうけて社会改良に向かったという説もあるが、彼がアンウィン&パーカーとレッチワースで建設した集合住宅「ホームズガース」(1909)[図4-6]では32戸の台所のない住戸を計画し、1913年には自身の妻と共にここに移り住んだ。ハワードの妻は、家事労働から解放されたことを喜んだという。このほか、レッチワースでは「メドー・ウェイ・グリーン」(1915-1924)で、ウェリンでは「ゲッセンス・コート」(1922)でも共同家事を集合住宅のなかに実現させた。そこでは、台所なしの住まいがデザインされ、食事は中央食堂でとっても、個室でとってもよいようになっていたという。

図4 ホームズガースの1階プラン

出典=C.B.Purdom, “The Garden City-A Study in the Development of a Modern Town” 1913(American Libraries Internet Archive)

図5 ホームズガースのダイニングルーム

出典=同上

図6 ホームズガースの現在(2018年3月筆者撮影)

佐伯矩による戦前期日本の「共同炊事」の実践

戦前期の日本で「共同炊事場」の設立に取り組んだのが、栄養学の父と称される

筆者の調査によって判明した限りでは、大正期から昭和初期にかけて、全国で少なくとも138カ所(昭和13年時点)の「栄養食共同炊事場」が実現していた。この共同炊事場は、有志の出資者(主に企業主)による組合によって組織されるもので、栄養学を修得した指導員のもと、栄養があって美味しく、毎日メニューの違う食事が提供される仕組みだった。

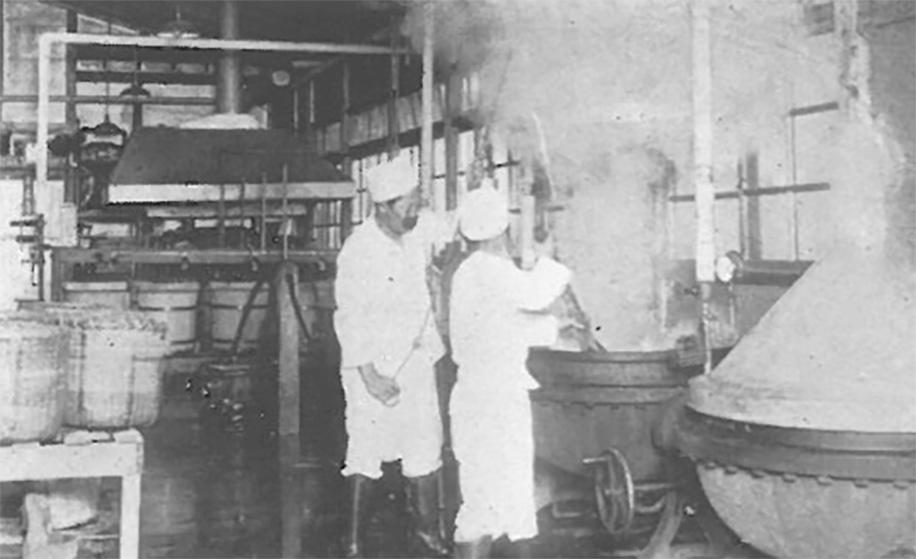

とくに繊維工場は多くの女性労働者の働く場となったが、『女工哀史』★3で知られるようにその生活は悲惨なものだった。集団生活のなかで多数の脚気や肺病といった疾病が蔓延し、その主な原因として栄養不足が問題となっていた。そこで導入されたのが佐伯による共同炊事であった。米飯に漬物、味噌汁、おひたしなどが中心の食事から、栄養食としてカレーやフライ、魚の照り焼きなどが賄われるようになり、労働者の意欲向上にもつながったという。共同炊事場の建築は、採光や換気、排水などに注意が払われ、大きな開口部や排気のための越屋根を備えたものが多かった。防虫のために、出入口に暗室を設けたものもあった。調理設備は規模の大小によるものの、大きなカマドやボイラーを有し、大人数の食事を調理していたことが見てとれる[図8、9]。さながら現在の給食センターの様相であった。

図7 昭和11年設立の吾嬬栄養食共同炊事場(東京)

図8、9 吾嬬栄養食共同炊事場の作業風景

出典=厚生省労働局労働課/協調会産業福利部編『工場食の改善と工場栄養食共同炊事場』(1938[昭和13年])

現在、こうした「栄養食共同炊事場」の遺構は、管見の限り埼玉県の川越織物市場の一角にひっそりと残るのみである。改善の対象が各家庭の生活まで及ばなかったとはいえ、戦時中の配給とはまったく異質な、生活の豊かさを向上させるための取り組みが日本の各地で展開されていたことは注目すべき実践であったといえるだろう。

キッチンの共同化と生活の豊かさの関係

共同キッチンの目的は、労働を共同化することで無駄に重複していた部分を集約し、そこから得られた余地は生活を豊かにするために使うというものであった。

今回は欧米と日本の先駆を紹介したが、世界を見渡せば多様な共同化の例がありそうだ。それも、共同住宅(建築)、生活共同体(コモン)、地域(パブリック)といったさまざまなレベルで見られるだろう。東南アジアでは屋台で食事をとることが多いといわれるし、外食や中食文化が発達したいま、住まいの台所が使われる機会は地域の生活文化によって異なるといえよう。

しかし、台所なしの住宅はどうだろうか。私自身、料理そのものが好きなため、台所がない寮生活のような住まいは寂しく思うだろう。手料理は、家庭的な温かみを感じるものでもある。しかし現実生活では、料理に充てる時間を十分に確保できず、わが家の台所の主役は家族(大人)でほぼ等分する状態である。まわりの親戚、友人、知人を見渡す限り、『お母さんは忙しくなるばかり』(R・S・コーワン)★4という文句は、今日でも使えそうである。

参考文献

Dolores Hayden, “The Grand Domestic Revolution”, The MIT Press 1981 [邦訳]ドロレス・ハイデン『家事大革命──アメリカの住宅、近隣、都市におけるフェミニスト・デザインの歴史』(野口美智子、藤原典子ほか訳、勁草書房、1985)

注

★1──[原著]Edward Bellamy, "Looking Backward: 2000-1887", 1 Ticknor & Co. 1888

★2──拙稿「大正期から昭和初期における共同炊事場の展開と建築的特徴−栄養学に基づく佐伯矩の取り組みに着目して−」(『生活文化史』Design of life (71), pp.3-35, 2017.3)

★3──細井和喜蔵『女工哀史』(改造社、1925[大正14年])

★4──[原著]Ruth Schwartz Cowan, “More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave”, Basic Books 1983

須崎文代(すざき・ふみよ)

神奈川大学工学部建築学科特別助教。神奈川大学日本常民文化研究所所員。日欧政府国費留学(フランス、ポルトガル)、日本学術振興会特別研究員(DC1)、米田吉盛教育奨学金大学院給費生を経て、同大学院工学研究科建築学専攻博士後期課程修了、博士(工学)。専門は近代住宅・建築史、生活史。主な論文=「『茨城県映画』にみる1950-1960年代の農村住宅の台所改善 -映像を史料とした台所の変容に関する研究-」(2018)、「大正期から昭和初期における共同炊事場の展開と建築的特徴―栄養学に基づく佐伯矩の取り組みに着目して」(2017)ほか。主な共著=『台所見聞録──人と暮らしの万華鏡(LIXIL BOOKLET)』(LIXIL出版、2019)ほか。

このコラムの関連キーワード

公開日:2020年01月29日