連載 明日のパブリック・トイレ×パブリック・キッチン 2-1

日本の都市のなかのパブリック・キッチン──屋台、露店、マーケット(前編)

石榑督和(東京理科大学)

2018年4月までの1年間、LIXILビジネス情報で議論されてきた「パブリック・トイレのゆくえ」の最後の議論では、住宅のトイレをパブリックに開いていく可能性とともに、キッチンをパブリックに開いていくことで起こりうる地域の再接合の可能性が示された(仲俊治×金野千恵、司会:浅子佳英「パブリック・トイレのゆくえ 対談6|施設から住まいへ──半パブリック空間のトイレ考」[2018.2.28公開])。

ここでは開かれたパブリック・キッチンを、都市空間の中に直接置かれたキッチンとしての屋台、あるいは露店、それが集まったマーケットの歴史のなかから見ていきたい。

移動可能あるいは仮設的な場としての屋台、露店は、近代以前から飲食の場を都市につくってきた日本の都市を構成する基本的な存在で、盛り場を中心に日常的に都市の中に存在するものであったが、20世紀末から現在にかけて減少し、いまやほとんど都市空間からなくなりつつある。

他方で寺社の祭礼などでは現在でも多くの露店が境内や参道に立ち並び、非日常の風景をつくっているし、また近年では地域のイベントとして露店や屋台が並ぶマルシェやマーケットを開催し、まちに賑わいをつくる方法、まちづくりのひとつの手法ともなりつつある★1。

祭礼時の露店(素盞嗚神社天王祭)

筆者撮影

日本の都市の「パブリック」と戦前の露店・屋台

そもそも日本の都市において「パブリック」とはなんだろうか。日本の都市空間における「パブリック」は西洋由来の概念であるが、欧米都市の広場のような空間がそのまま日本で実現されてきたわけではない。元来、日本の都市におけるパブリック空間とは路上である。そして露店や屋台がそこに立ち現われることで公共空間を異化する装置として働いてきた。

屋台とは小さな家の形をし、移動できるようにした台、あるいはものを載せて売り歩いたり、祭礼の時に引いて歩いたりするものであり、店としての意味だけでなく、山車のようなものがあるように、祭礼との関係も強い言葉である。また露店とは、道路や社寺境内などの露天において移動に簡便な店を指す。屋台も露店の一種と考えてよいだろうが、屋台はタイヤをもち移動できることが形態的な特徴だ。いずれも基本的には一度きりの客を相手に商売をする店である。

露店が都市の日常的な風景となり、夜店が発達したのは、江戸時代の中頃、享保年間だとされる。歴史的には災害後などの経済の復興期、たとえば江戸時代の明暦の大火後、関東大震災後、昭和恐慌後などにおいて活動が活発化してきた。小資本でも商売をすぐに始められるためで、とくに昭和恐慌後は失業者や廃業を余儀なくされた商工業者の受け皿として政策的に露店営業が推奨された。また露店の形成は、周辺の小売商の売上を増加させると言われ、恐慌下で売上の減る小売商にとっては、露店の集客力が自身の店舗の売上増進につながるものと期待され、この意味でも露天商が注目された。

こうした露店は縁日を回るテキヤと、組合などの組織をつくり営業を行なうテキヤではない露天商の集団に大別できる。テキヤには親分子分関係があり、それぞれが強固な関係性をもっていた。

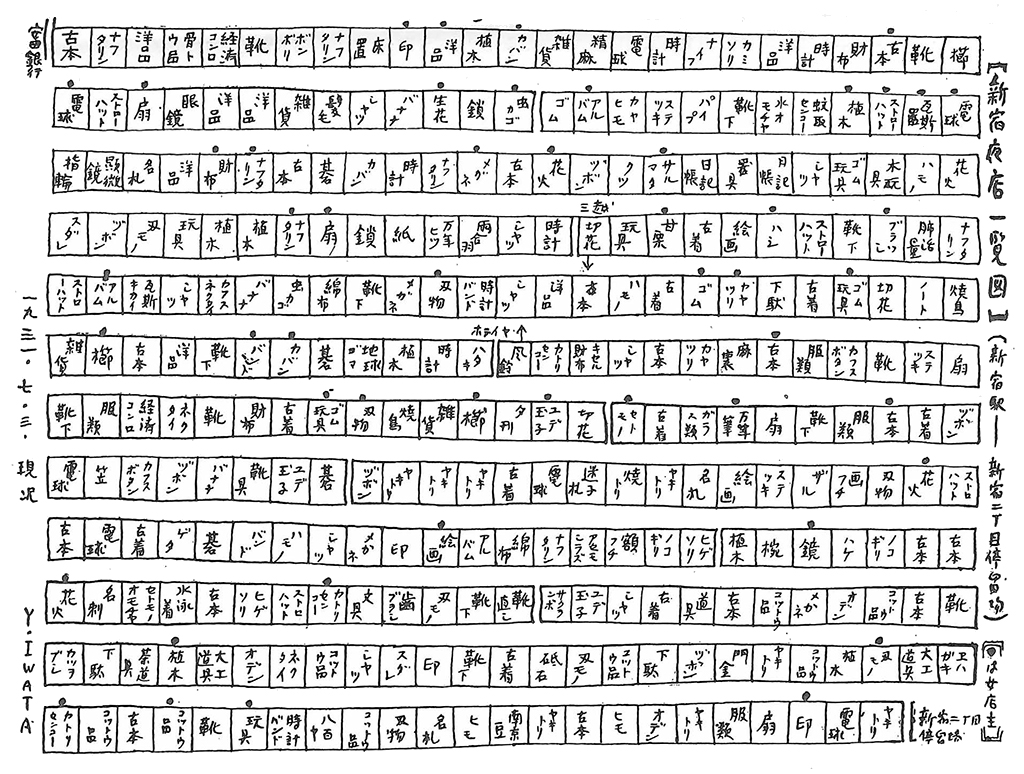

昭和恐慌後、すでに夜店が並んでいた新宿三丁目(東京都新宿区)周辺に加え、新宿一丁目、二丁目の商店街から露店誘致運動が起き、新宿通り沿いには毎日夜店が立ち並ぶようになった。この時期の新宿の夜店を、今和次郎と吉田謙吉編著の『考現學採集 _モデルノロヂオ』のなかで岩田義之が「新宿夜店一覧表」として調査している。

「新宿夜店一覧表」には調査日の夜店の業種がすべて記録されている。小売店にくらべ数は少ないものの、焼鳥、ユデ玉子、オデンなどの店が確認できる。夜の盛り場を歩く人々が買い物をしながら、減った小腹をこうした店で満たしたことが想像できる。

岩田義之「新宿夜店一覧表」

引用出典=今和次郎+吉田謙吉編著『復刻版 _考現學採集 _モデルノロヂオ』(学陽書房、1986)

こうして露店は戦前のとくに経済復興期に活発化した。明治37年(1904)に7,000人余といわれた東京市の露店商は、昭和5年(1930)の国勢調査では「露天商人行商人呼売商人」に属する者が東京市内で12,237人を数え、昭和6年(1931)の東京市『露店に関する調査』は市内の露店出店者数を13,942人と推定している。その後、日中戦争、太平洋戦争と進むにつれ露店商は減少していったが、戦中期も細々と営業する露天商は存在し、終戦を迎えると闇市として爆発的にその数を増やしていく。

戦後の闇市と露店・屋台

絶望的な食糧難のなか、戦後復興期の都市で唯一、食料が集まり、食事や酒が非合法にもつくられ販売されていたのが闇市である。闇市とは統制経済下において、公定価格から逸脱した闇値で取引が行なわれている店が集まった場所である。戦後復興期、東京のほとんどの駅前には、闇市ができあがった。路上には露店や屋台が立ち並び、多くの人が押し寄せた。ここではどこにもないはずの食料や酒を口にすることができた。

1940年代後半の東京の屋台

引用出典=東京都臨時露店対策部『露店』(東京都、1952)

闇市は1940年代後半を通じ、都市の食の拠点として隆盛を極めるが、社会が安定しつつあった1949年からは整理の対象となり、とくに路上に並んだ露店や屋台はGHQの指令のもと撤去されていった。多くの営業者は組合をつくり、集団で土地を取得し、マーケットと呼ばれる木造長屋形式の店舗をつくって移転していった。われわれがいまも見ることができる飲食店の露店・屋台が集まってつくった代表的なマーケットは、渋谷ののんべい横丁などである。

竣工当時の渋谷のんべい横丁

引用出典=東京都臨時露店対策部『露店』(東京都、1952)

現在ののんべい横丁

筆者撮影

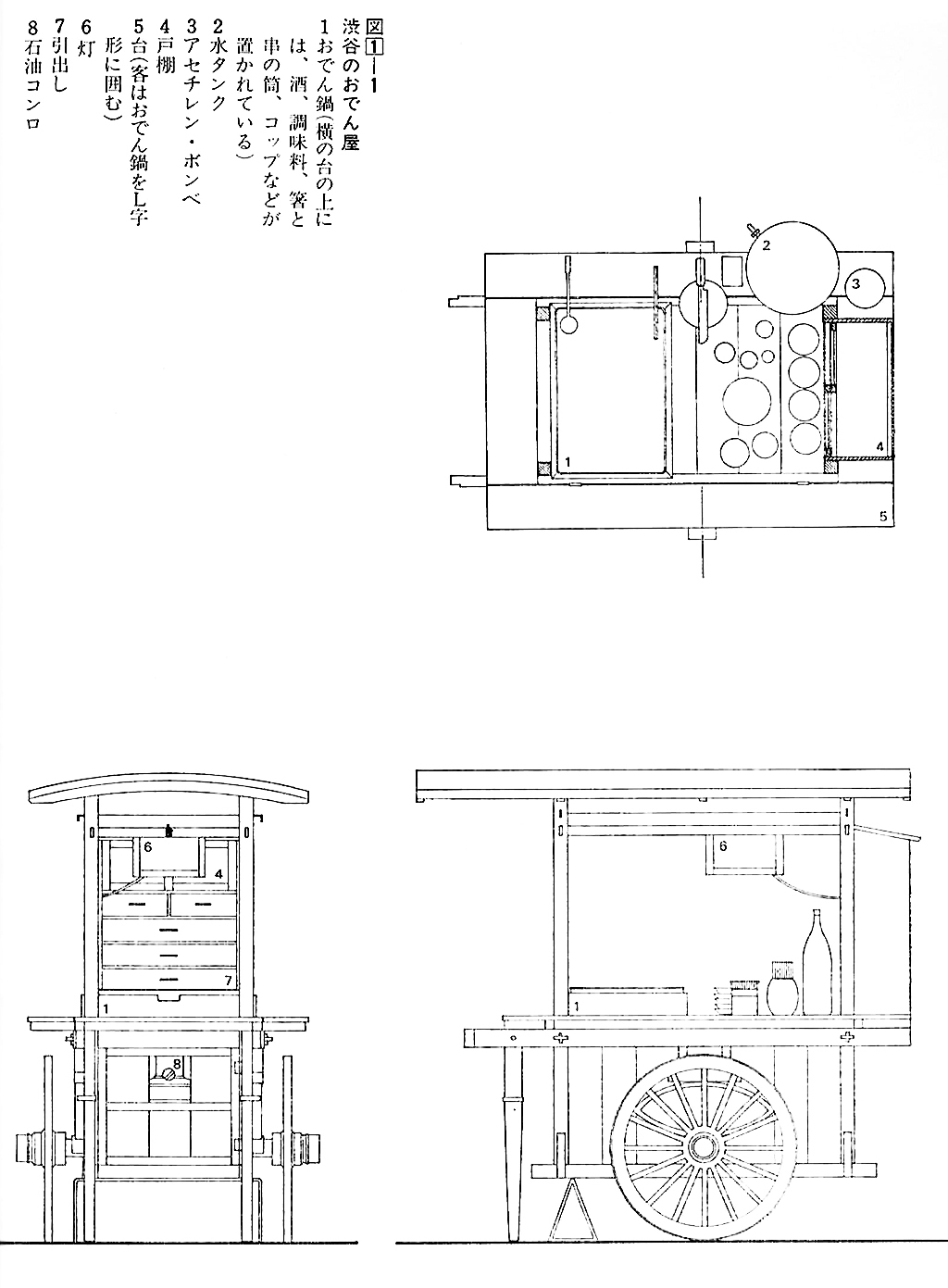

こうして1950年代前半には、東京の路上から大半の露店が消えていった。しかし、タイヤをもった屋台は都市の中を移動しながら、とくに盛り場を中心に営業を続けていく。夜の路上でおでんやうどんが毎日つくられ、盛り場の中にあって、店舗の飲み屋とはまた違う人の集まりをつくりだしていた。都市計画家の望月照彦はこうした時期の東京の屋台をリサーチし、図面や模型によって記録している★2。望月は屋台を中心に人が〈出会う〉ことに注目し、コミュニティの拠点としての屋台を捉え直そうとしていた。

1970年渋谷のおでん屋の屋台

引用出典=望月照彦『マチノロジー──街の文化学』(創世記、1977)

しかし、1970年代に望月が見た屋台群も、いまや東京の盛り場にはほとんど見ることができない。かつての日本の都市に存在した路上で食べ物や飲み物をつくり、人々がそこに集う風景は、縁日など年に数日間立ち現われるもののみとなった。

一方で近年、各地でマーケットやマルシェのイベントが開かれ、路上空間の短期的な利用として、いま再び屋台・露店がまちに現われてきている。こうした屋台や露店は、もちろん、ここで見てきたかつての露店や屋台のようにテキヤに差配されたり、露天商の組合によって運営されているものではない。地域のまちづくりのなかで、屋台でつくられた食べ物を食べ飲み物を飲み、まちを体験することで、新たな賑わいが生まれることが企図されている。

あるいは、かつての露店や屋台が整理されて戦後に生まれたマーケットがリノベーションされることによって、パブリック・キッチンと呼べる場ができつつある。次回はこうした現在の状況を紹介し、その可能性を考えていきたい。

[後編につづく]

註

★1──鈴木美央『マーケットでまちを変える──人が集まる公共空間のつくり方』(学芸出版社、2018)

★2──望月照彦『マチノロジー──街の文化学』(創世記、1977)

石榑督和(いしぐれ・まさかず)

1986年生まれ。都市史・建築史。東京理科大学工学部建築学科助教、ツバメアーキテクツ。著書に『戦後東京と闇市』(鹿島出版会、2016)ほか。

このコラムの関連キーワード

公開日:2018年07月30日