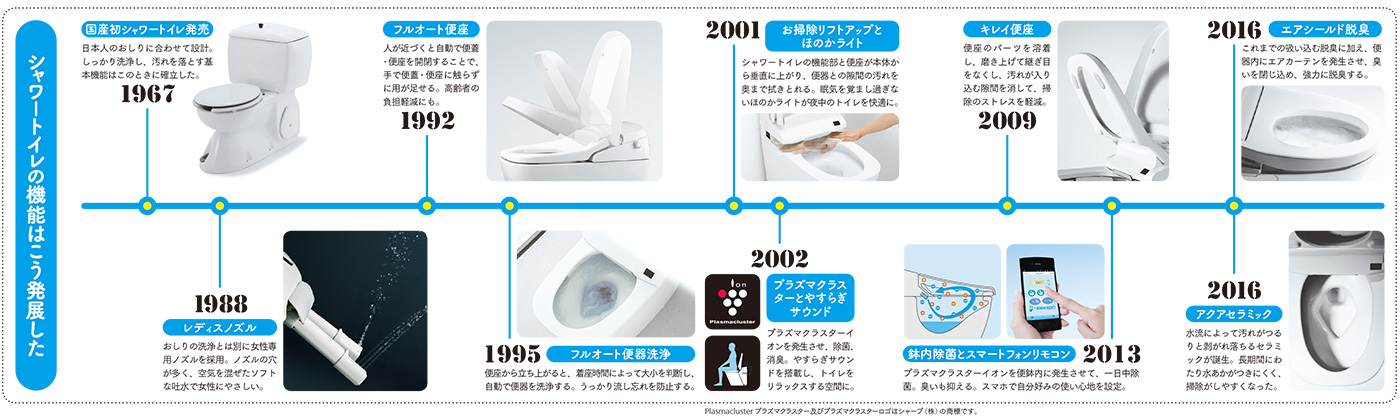

清潔でよりくつろげる空間へ

LIXILトイレ進化論

井戸田育哉(LIXIL)

『コンフォルト』2017 October No.158 掲載

一般住宅では水洗の洋式トイレだけでもめずらしい1960年代に、

その先を行き、シャワーでおしりを洗うトイレが日本で初めてつくられた。

一度使えば、とりこになる清潔さと快適さ。50年の進化はこれからも続く。

サニタリイナ61(1967年発売)

サニタリイナ61(1967年発売)初の国産シャワートイレ。スイス製の福祉用温水洗浄便器を日本人の体格に合わせて製造した。発売当時は「完全自動式洋風便器」として紹介され、温水洗浄と温風乾燥機能がつき、足踏みペダルで操作した。便器の背後にモーターとファンを設置。ポンプによる水圧で洗浄ノズルがおしりの下に伸びる。水洗タンクの中に貯湯式温水タンクが並置されていた。

快適さを実感できるから、使われ続ける

シャワートイレと41年 井戸田 育哉さん

初期型のシャワートイレと井戸田さん。「温水洗浄と温風乾燥機能のシンプルな構造でした」。開発当初のメンバーと仕事を共にし、歴史的な話や資料を受け継いだ。常滑・榎戸工場で。*

初期型のシャワートイレと井戸田さん。「温水洗浄と温風乾燥機能のシンプルな構造でした」。開発当初のメンバーと仕事を共にし、歴史的な話や資料を受け継いだ。常滑・榎戸工場で。*シャワートイレの基礎を築いた60年代

いまや、シャワートイレは毎日の暮らしに欠かすことのできないものになっている。住宅での普及率は2016年に80パーセントを越え(※1)、水まわりのリフォームではほとんどのケースで採用されるといってよいかもしれない。パブリックな場所でも、急速に一般化している。

その国産シャワートイレの始まりは半世紀前に遡ると聞けば、意外に長い歴史を持っていると感じるのではないだろうか。1967年10月、伊奈製陶(現・LIXIL)が日本で初めて、シャワートイレの製造販売を開始。温水でおしりを洗うトイレの存在が爆発的に知られるようになる80年代より15年も前である。そこでは試行錯誤しつつ、現在にいたる基礎が築かれていた。

「64年頃、伊奈製陶はスイスで手や腕の不自由な人に向けて福祉用につくられたクロス・オ・マット61という温水洗浄便器を輸入販売していました。排便後に足踏みペダルでスイッチを入れるとモーターが稼働し、ポンプの水圧でノズルを押し出して、温水でおしりを洗います。足をスイッチから離すと温風で乾かすことができるという製品でした」。シャワートイレの草創期を語るのは、LIXILトイレ開発部電装開発室室長の井戸田育哉さん。76年の入社から、シャワートイレの開発一筋に歩んできた生き字引のような存在だ。

数人でスタートした開発

シャワートイレにチャレンジした背景は、タイルメーカーだった伊奈製陶が45年に、他社に後発して衛生陶器の製造を開始したことだという。遅れを跳ね返そうと、新製品のリサーチにヨーロッパへ出向き、そこでクロス・オ・マットに白羽の矢を立てた。「あまり突き詰めて考えたわけではなく、輸入販売も国産化も、とにかく、やってみようという発想からです。本来の福祉用途ではなく、最初から一般向けに清潔で快適な、新機能をもつ洋式便器という捉え方でした」。また当時は、なんでも自動化していこうとする時代の空気もあったという。

「クロス・オ・マット61は、高価(※2)でしたが、使っていただくと手離せないと、たいへん好評でした。しかし、小柄な日本人の体型には合っていませんでした。また、故障するとお客さまは早く修理してほしいと言われるのに、部品を入手するのに時間がかかっていました。そこで、国産化に踏み切り〈サニタリイナ61〉を世に出したのです」

それはメンバー数人でスタートさせた開発だった。

注2 輸入品は1台48万円、国産化により28万円に。当時、大卒初任給は3万600円だった。厚生労働省の賃金構造基本統計調査(1968年)より

国産初シャワートイレ50年の物語は愛知県常滑で始まった

「拭く」から「洗う」へ、シャワートイレが暮らしを変えることを、丁寧な写真とイラストで情熱的に解説している。右上のように、既存の便器の便座を交換するだけのシートタイプもラインナップして購入しやすくなり、販売台数が増えていった。

常滑の本社工場で、数人で開発をスタート。国産化は日本人のおしりに最適なノズルの位置、角度を割り出すことから始まった。

このコラムの関連キーワード

公開日:2018年04月30日