「建築とまちのぐるぐる資本論」取材11

大家が育てる、共有資産

青木純(聞き手:連勇太朗)

取材1で訪ねた「ニシイケバレイ」の深野弘之さんと、取材10の「ちっちゃい辻堂」でお話を伺った石井光さん、大家さんお二方が学ばれた「大家の学校」の校長先生が青木純さんだ。大家としてネイバーフッドコミュニティを核としたまちづくりを全国各地で推進し、不労所得者からまちを耕す事業家へ、大家という職能の認識を大きく変革してきた。今回は青木さんが暮らしながら住人たちと運営する「青豆ハウス」で、これまでの活動を総括していただいた。

Fig.1:「青豆ハウス」(設計:ブルースタジオ、竣工:2014年3月)の中庭にて。青木純さん(右)と連勇太朗さん(左)。

賃貸住宅とは何か──物件、情報、戻りたい場所

連勇太朗(以下、連):

大家という職能モデルを拡張し、この10年ほどでリノベーションによるまちづくりや公共空間の活用の流れをつくった中心人物のひとりでもある青木さんが、そのキャリアをどのように始められたのか、お伺いできますか。

青木純(以下、青木)

2011年、35歳の時に会社員を辞めて、家業の不動産業を継ぎ、賃貸住宅のオーナーになりました。戦後、闇市が発生していた池袋に祖父がショッピングセンターを開き、薬局をやっていました。そのビルに家族で住まい、両親は洋食屋を営んでいて、そうした風景が僕の原点です。母方の実家が北海道・富良野の農家だったので、農作物や地方に対しても関心があり、最初に興味をもったのは不動産業ではなく飲食業でした。

大学の専攻は経営学部商学科でしたが、サークルにも入らず、もっぱら飲食のアルバイトに精を出していました。でも父はビルの建て替えのタイミングで洋食屋をやめ、家業を支えようと宅建の資格を取得していました。僕も資格をもっていた方が就職に有利だろうと、勧められるがまま宅建を取得し、それがきっかけで不動産業界に足を踏み入れました。

不動産仲介会社に就職すると、ノルマとして物件を裁かなければならず、徐々に違和感が大きくなり、不動産情報サイトのベンチャー企業に転職してみるものの、クライアントが不動産会社である以上、業界構造に身を置いていることに変わりはなく、モヤモヤしたままでした。その頃、伯父と祖父が相次いで病に倒れ、家業を父親ひとりでやりくりしなければならない状況になり、手伝ってほしいと声がかかって、家業に入ることになりました。

ちょうど、東日本大地震の前後のことです。被災地に足を運ぶなか、津波で流されてしまった場所へ戻りたいと望んでいる人たちの声を聞き、それだけの思いをもっている人が自分の管理する賃貸物件にどれだけいるだろう、と心がざわつきました。服を選び替えるように部屋を選び、借り物に一時的に入るだけでは、その場所や家に対して思いや暮らしをもちづらいでしょう。

賃貸住宅であっても、住み手が壁紙を選べて、自分なりに部屋をカスタマイズすることができれば、部屋に愛着をもち、その延長線上のまちや近所にも配慮してくれるかもしれません。ひとつの賃貸住宅から、コミュニティや集落みたいなものも生まれる可能性があると思いました。

Fig.2:青豆ハウス東側に面して広がるのは練馬区が管理する田柄一丁目区民農園。区内最大の235区画、4,683㎡。

Fig.3:北西から見る。竣工から10年が過ぎ、植栽のボリュームが豊かになっている。

育つ賃貸住宅、青豆ハウス

連:

今日、インタビューさせていただいている場所は、賃貸業界において重要なプロジェクトであり、青木さんの代表作でもある「青豆ハウス」(設計:ブルースタジオ、竣工:2014年)ですが、このプロジェクトの成り立ちやプロセスについて教えていただけますか。

青木:

「青豆ハウス」は、練馬区田柄の第1種低層住居専用地域にあり、人間関係も見えにくい住宅街に建っています。暮らしたこともない場所だったので、この土地に向き合うことから始めました。以前建っていたのは、軽量鉄骨2階建ての量産型アパートです。敷地の目の前には練馬区らしい農地が広がっているのにもかかわらず、多くの部屋のカーテンが閉められたままで地域とは断絶していました。

今の時代に新築はどうだろうと迷いつつも、当時、40歳手前で融資が受けやすい年齢だったので、建て替えて100年先の風景をつくることにしました。もちろん100年先なんて僕は他界しているし、建物も残っていないかもしれませんが、「ときわ荘」のように、あの建物があって良かった、あの建物でこの地域が変わった、と思ってもらえるプロジェクトを目指しました。

コンセプトは「育つ賃貸住宅」です。23区で緑被率No.1の練馬区だからこそ、「育つ」という言葉を使用しました。歳月を重ねて味が出てくるもので建物も構成したいと思い、木や大谷石を積極的に用いました。場所と時間を共にする住人同士、住人と地域住民、人と人の関係性も育んでいくこともとても重要だと思っています。

他者と普段から緩く関わりあっていくために、境界性を低く緩くすることを心がけました。中庭はなるべく自然に近い環境になるよう配慮し、冬の日差しを取り入れたい場所には優先的に落葉樹を、残りの半分には常緑樹を植えました。隣地の農園との間もブロック塀を高く積まずに金網にしています。

Fig.4〜9:西側の共有エントランスを抜けると、農園に面した中庭に至る。ピザ窯をもつ中庭を囲うように共有部が構成される。

連:

青豆ハウスは一般的な賃貸住宅と大きく異なっていますが、青木さんから見て何が最も特徴的だと思いますか。

青木:

中庭をもつエントランスのアプローチによって、コミュニケーションが自然と生まれやすいことが大きな特徴だと思います。

共有スペースをもつ集合住宅の場合、その配置やプログラムから問題が生じることがあります。そこで、青豆ハウスでは玄関と中庭のエリアを共有することにして、敷地中央に配置しました。生活導線上に中庭があることで中庭にいる人と自然とコミュニケーションが生まれます。他人とつながらない自由と、つながれる自由の両方の選択肢をもちながら、無理せず自然体のまま、他人と一緒に暮らすことが意識されるような中庸的住宅を目指しました。

よく、青豆ハウスを「懐かしい未来」に喩えます。昔の町屋や長屋の普通の暮らしにあったことを普通にやっている賃貸住宅にしたいと思いました。

連:

設計段階ではどのようなコミュニケーションや議論があったのでしょうか。

青木:

建築設計をお願いしたブルースタジオの大島芳彦さんや薬師寺将さん、ランドスケープデザインのエービーデザイン正木覚さんとは、沢山議論を重ねました。特に重要だったのは、建築用途についてです。当初は長屋にする予定でしたが、長屋の場合、玄関が道路に面しているものの、共有するのは壁だけなのでお隣さんくらいしか関わりが生まれないのではという話になり、共有部を介して各住宅へ出入りする共同住宅へと変更しました。

どんなプロジェクトであれ、入口や動線の設計が重要だと思います。入口からある程度導いてあげないと何も始まらないからです。始まったら、結果を手放し、流れに任せることができます。

連:

青木さんの考える「良い湯加減」を保つために、建築の力が重要な役割を担っているのですね。もし長屋にしていたら、今の関係をつくるために、もっと沢山イベントを企画したり、住人や地域をつなげるためのソフト面や運営面でのアプローチがより必要だったかもしれないですものね。

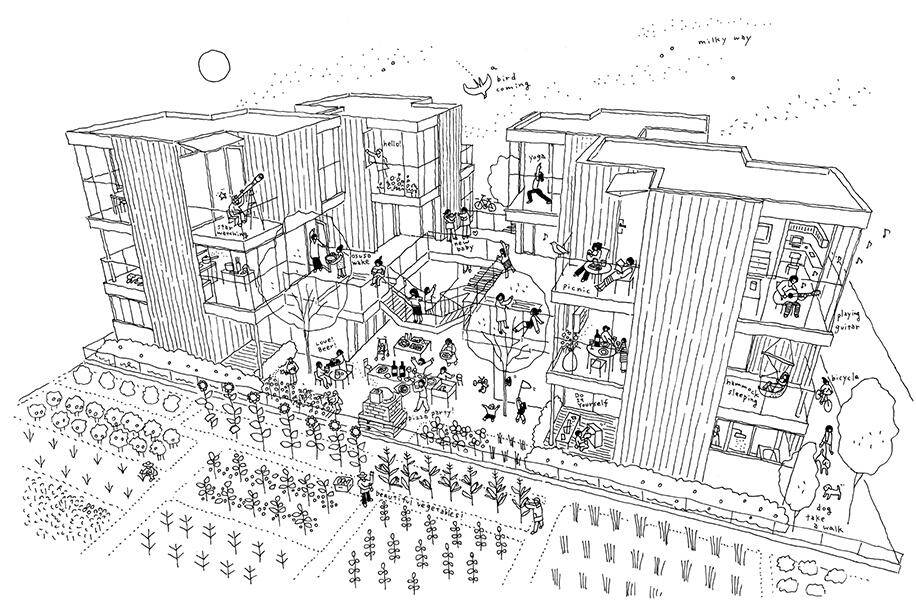

Fig.10:素描家しゅんしゅんによるイメージパース。設計段階の議論をもとに、住人が青豆ハウスを舞台に繰り広げる物語が描かれる。住人募集の際から使用されている。

シェア暮らしのある賃貸住宅──不安いっぱいのフェーズ1

連:

青木さんのキャリアにおいて、青豆ハウスはどのように位置付けられているのでしょうか。あるいはどのような問題意識から青豆ハウスは生まれたのでしょうか。

青木:

2011年から2015年頃の主な仕事は、自社で所有管理するワンルームからファミリー向けの間取りが混在する集合住宅の部屋のリーシングで、住人たちと一緒に部屋づくりをして、愛着をもって長く暮らしてもらうことを目標に掲げていました。自分の部屋に愛着がある人は同じ建物に暮らす人たちともコミュニケーションを積極的にとって関係を良好にしていくのです。そうして耕されていくコミュニティに価値を感じて、住むことを決めてくれる人が増えてきました。

当時、シェアハウスの専門メディアであるひつじ不動産やシェアハウスの事業者たちの活発な活動もあり、東京のシェアハウス文化は成熟期に差し掛かっていました。ただ、シェアハウスは単身者を基本としているので、シェアハウスメンバーが子どもや所帯をもった時に、シェア暮らしを続けられる場所がありませんでした。そうした背景もあり、僕の賃貸が選ばれていたんだと思いますし、まだまだ不足していました。かつ、東日本大震災以降、コミュニティや人のつながりを求める人は都市部でも増えていくだろうと予想でき、山崎亮さんを筆頭に人がつながる仕組みづくりも広まっていました。需要やトレンドは感じながら、正直、青豆ハウスをやるのは怖くて、とても勇気が必要でした。

連:

青木さんはいつも自信に溢れていて、プロジェクトもポジティブなエネルギーが満ちている印象だったので、「怖かった」と思われていたというのはとても意外です。具体的に何が不安だったのか言葉にしていただけますか。

青木:

総事業費はそれなりの金額だったので借金をするのも怖かったですし、実際に住みたい人がいるのか、不安でした。僕は豊島区出身で練馬区ではよそ者です。この地域で通用するのか、8住戸の入居者を確保して運営していけるのか本当に不安でした。

周囲の家賃相場はふたり暮らし用の部屋で月11万円ほどですが、青豆ハウスは17〜19万円、最低価格が15万円という設定。事業採算性を考えればこれ以上、下げるわけにはいきません。銀行も、新築するならば、3階建てをワンルームに刻んだ方が確実に高い家賃収入を得られるのになぜそうしないのかと、僕の案に再三反対しました。でも、僕にとっては消耗戦で生きることの方がリスクは高いと感じたのです。競争優位性があり価値あるものをつくった方が将来的に、絶対良いはずです。

Fig.11:青豆ハウスのシェア住戸「れんず」にて。青木純さん(右)と連勇太朗さん(左)。

Fig.12:「れんず」2階。健康上の理由でやむなく出ていった家族がいつでも戻って来られる「実家」となるように、新しい住人を入れず、地域との接点となる1階に展示や小商いがができる「まめスク」をオープン。多目的なスペースとして住人でシェアしている。

連:

青木さん自身が青豆ハウスに入居することを決めたのも、プロジェクトの途中からですよね。

青木:

はい。集まって暮らす理想のかたちを実現していこうとしているのに、自分がそこに居続けないなんてもったいないと思いましたし、一緒に住んでいるからこそ、円滑に進むコミュニケーションも絶対にあると思い、当時所有していたお気に入りの部屋を売却して移り住みました。もちろん、家族への影響は心配していましたが、息子は小学校に上がるタイミングでちょうど良く、子どもは大人が考えるよりも環境適応能力が高いもので安心しました。

連:

入居者の募集はどうされたのですか。

青木:

コンセプトに「育つ」を掲げているからには、入居者もつくる過程に関わってもらおうと、つくりながら入居者を募集しました。募集中に上棟式やまめむすびの会などのイベントを開催して、地域の人が関わる機会を設け、

島原万丈

さんともコラボレーションをされている劇作家の石神夏希さんによる成長日記「そらと豆」をブログで発信しました。ひとつの家が建つことを一緒に見守って、この場所に愛着をもってほしいと思ったからです。

結果的に竣工の2ヶ月以上前には全8住戸の入居が決まり、入居前に住人たちが地域の人とつながりたいと「おひろ芽マルシェ」を一緒に企画し開催しました。その流れで入居後には夏祭り「青豆祭」が始まりました。青豆ハウスのオープンデーとして住人が企画し、地域の人や友だちを招く青豆祭は、新型コロナウイルス感染症の流行時に2年間お休みしただけで、毎年定期的に開催していて、2024年も9月末に開催予定です。自分たちの部屋にオーナーシップをもってくれる良き住人に出会えたことは本当にラッキーでした。

今も、うちを含めて4世帯が竣工時から住み続けていますが、誰も10年間も住むとは予想していなかったと思います。もう引っ越すつもりもなさそうなので、いずれ茶豆ハウスになるね、なんて冗談を言い合っています。

プライベートからパブリックへ──突如として始まったフェーズ2

連:

半分の世帯が10年間も同じ賃貸に住み続けるなんて、とてもすごいですね。青豆ハウスを通して、青木さんが一番学んだことは何だと思いますか。あるいは自分のなかで生まれた変化は何でしょうか。

青木:

人に考えを押し付けてはいけない、求めすぎてはいけないということでしょうか。青豆ハウスの最初の頃は、結果を出すために自分と同じ熱量を他人にも求めがちで、なかなか思うようにいかず、何度も落ち込みました。

でも、予定不調和が起きるならば、それを楽しんだ方が楽です。自分は自分、他人は他人と割り切り、自分が求めていることは一生理解されない、というくらいに思っておいた方がうまくいくことがあります。

連:

そうしたご自身の意識の変化は、いつ、どのようにして起きたのでしょうか。

青木:

転機は2016年です。それまでに新しい賃貸カルチャーを築いてきたという自負もあり、青豆ハウスをやってきましたが、親族で所有していた賃貸住宅の運営から身を引くことになり、フェーズ2に移行します。2016年7月7日、資本金77万で登記して、暮らしに関わる人たちを応援する「株式会社まめくらし」を設立しました。南池袋公園でのプロジェクトや「高円寺アパートメント」など、自分が所有する物件の範疇を超えて、公共性の高いプロジェクトが舞い込んできたのもその年のことです。

おもしろいのは、公園と賃貸住宅が意外と似ていたということ。賃貸は購入よりも敷居が低く、色々な人が入ってくる可能性があります。逆に言うと色々な人が入ってきて秩序が乱されれば、ルールを厳しくすることになります。これは公園とまったく一緒です。

クレームが生まれやすいのならば、公園に来る人たちと顔の見える関係性を築き、ルールではなくマナーで居心地をつくれば良いと思いました。南池袋公園はこのアイデアを体現化したことで、治安の悪かったエリアをファミリー層が住みたい場所として選ばれるまでにイメージアップさせました。

連:

賃貸と公園で運営の違いや、それによって困ったことはありましたか。

青木:

公園や、その後関わることになった公共空間は関わる人の数が桁外れに違い、苦戦しました。賃貸住宅はあくまで住人と大家の関係性に限られ、属人的な対応で何とかなることもありますが、公共空間は、地域住民、行政、さらに道路が絡んでくると警察までに及びます。

豊島区の事業者として採択され、公園での映画上映や結婚式などハッピーなアイデアを提案した時に、悉く行政職員に渋い顔をされてしまいました。すると、横にいた馬場正尊さんが「青木さん、それでは通用しないよ」と、宥めてくれて。

自分のやりたいことをやるためには、相手の話に寄り添い、会話ではなく対話をしなくてはいけません。当時の僕はまだ、そうした対話のスキルや、異なる分野の人と共通言語をもち合わせていませんでした。

連:

青木さんはかなり多くの会社を運営されていますね。様々な役割を担っていると思うのですが、青木さんにとって組織とはどういったものなのでしょうか。

青木:

今、僕は代表取締役をまめくらしの他に、「株式会社nest」と「株式会社都電家守舎」で務め、取締役を複数兼務しています。僕のベースキャンプはまめくらしで、僕と社員がふたり、業務委託のスタッフがふたりの計5名で、高円寺アパートメントの運営や地方のプロジェクトの委託事業を受けながら、青豆ハウスや大家の学校を運営しています。会社の規模を大きくすることには、まったく興味がありません。プロジェクトごとに必要な能力や状況が変わるため、プロジェクトごとに組織を変えています。

nestは馬場正尊さんと一緒に代表を務めるエリアマネジメント会社で、南池袋公園やグリーン大通りをメイン舞台にした池袋リビングループの事業に特化しています。都電家守舎は、豊島区と都電荒川線沿線のまちを豊かにしていくまちづくり会社で、地域密着型の飲食事業「都電テーブル」を経営しています。

僕の仕事は、予め想定した内容や数に向かっていくのではなく、仕事の先にやるべき仕事が数珠つなぎに見えてきます抱えるものがどんどん増えていくため、任せられるものはどんどん任せていきたいです。任せる人の主体性を引き出すために、伴走者として応援していくことを意識しています。

Fig.13:2016年にリニューアルされた南池袋公園(総合プロデュース・公園設計:ランドスケープ・プラス)。大きな芝生広場があり、カフェレストランが併設されている。

小さな革命を起こし続けたい

連:

2010年代を通して、ボトムアップの実践を続けてこられたと思うのですが、この15年間で同じように、全国でグッドプラクティスが増えていきましたし、この特集ではそうした取り組みを紹介してきました。その一方で、未だに、ワンルームマンションの建設が進み、画一的な再開発も行われ続けています。 野澤千絵さんや、 饗庭伸さんとの対話でも、「住宅過剰社会」やスプロール化に歯止めがきかないという指摘がありました。青木さんはこうした状況をどのように見ていますか。

青木:

コントロールできないものは仕方ないと思います。経済合理性のもとに開発は続き、世の中の大きな流れは止められないでしょう。僕らが関わり続けている池袋も同じです。西武百貨店はヨドバシホールディングスの経営になり大きく変革が進み、タワーマンションは乱立し、地上権は買われて、再開発も進んでいます。抵抗しても無駄だから、それはそれでいい。ただ、それだけではつまらない、というのが、僕の立場です。他の選択肢も増やし続けて、社会の多数派と同じレールに乗らなくても幸せを感じられる人たちを少しずつでも多くしていきたいです。

沢山稼いで沢山消費して消耗するのではなく、小さな稼ぎでも幸せに暮らせる人たちを増やすために、交換や循環を意識する取り組みを続けています。青豆ハウスでは地域支援型農業(CSA)のように、地域の生産者から直接、定期的に野菜を買えるようなつながりをつくっています。じわじわ近所にも広げてグッドネイバーフッドを形成できたらいいなと思います。

この連載でも前回、取材をしていた

石井光さんはまさにそういう活動をしていると思います。大家の学校でサポートしたいのはそうした多様な選択肢を世に出そうと奮闘している人たちです。企業のなかにも地域のコミュニティを耕すことに取り組もうとする人も着実に増えています。

連:

大家の学校はまさに、同じ志をもった人たちが集まる場所だと思いました。手応えは感じられていますか。

青木:

はい。僕と同じような宿命を背負っている人がごまんといると思い、その人たちの味方になって大家業の新しい地図を差しのべたいと思い、2016年に大家の学校を始めました。既に卒業生は300人近くに達しています。今期の受講生も総勢39人で、過半数は女性、物件を所有しない人も参加してくれています。そもそも大家は職能であり、所有する資産は関係ありませんから、そういう人が大家の学校に来てくれるのはうれしいです。

受講者は全国各地から集まってきています。都内の高級住宅地を担うプレッシャーを背負う人も、地方の限界集落の深刻さに直面している人も、同じテーブルのうえで学びます。それぞれが別々の問題意識を抱えヒリヒリしながら、意見を交わせる、とても良い場所です。

失われた大家のマインドセットを取り戻す

連:

立地や規模、一概にお金や数字では捉え難い、様々な文脈をそれぞれの大家が背負っているのがとてもおもしろいと思います。

青木:

卒業生の大家はハードスペックにお金をかけるのが稀で、ランドスケープやコミュニティに投資するのが大半です。石井光さんの他にもユニークな卒業生は沢山います。一期生で、神奈川県相模原市の相模大野で大家業をする渋谷洋平さん、純平さん兄弟は自分たちの育った母屋をまち開きするのに、ヤギを飼いました。ヤギを飼うと地域の子どもたちが集まってきて、地元の大学の先生にも着目されるようになり、100人カイギを開いたと思ったら、駅近の賃貸住宅の地下にコミュニティスペースをオープンさせ、人が集まるための基地をつくってしまいました。東京都板橋区蓮根にある「THE

HASUNE

FARM」の川口真由美さんは、農家であり大家でもある農家系大家の生まれです。農地の価値を高めるために農地を耕すことに重きを置いて、自然農法や土づくりに取り組み、生産した野菜をおいしく味わえるレストランを開きました。すると、そのレストランが人気になって、エリアの価値が高まり、結果として管理物件が人気になり、家賃が上昇する状況が生まれたのです。

地域の価値を少しずつ耕そうという感覚、地主が本来もっていた感覚をもう一度、現代の地主にインストールしたいと思います。

連:

地主が地域の経済的循環の感覚を失ってしまったというのはとてもおもしろい指摘だと思いました。その感覚をアップデートしながら再インストールするという視点で大家の学校を見ると、また見え方が違ってきました。

青木:

地主が消耗戦に参加してもつらいだけなのに、社会は不動産投資家の感覚、一辺倒です。経済は経世済民、「世を

連:

確実に地域に影響を与えているんですね。小さな革命が広がり、手法とフォーマットが引き継がれていき、地域の流れを変えていることが実感できます。

教育の世界へ──拡張するフェーズ3

連:

賃貸を通して関わる人々と価値づくりを考えてこられたフェーズ1、より多くに人が関わる公園のようなパブリックへと実践が移行していったフェーズ2を経て、『パブリックライフ:人とまちが育つ共同住宅・飲食店・公園・ストリート』(学芸出版社、2024年)を執筆されましたが、今後の挑戦や展望についてお聞かせください。

青木:

50歳に差し掛かり、自分が率先して何かをやるというよりも、色々な人のチャレンジを応援したいと思います。地方で頑張っているローカルヒーロー、地方を耕す人を応援して、小さな革命を途絶えさせないことが今の僕の役回りです。プロセスをオープンにし、自分の知識やノウハウを多くの人に伝えたいと思い、本も出版しました。

自分自身で最終的に何がやりたいかと聞かれたら、小学校です。まめくらしが株主として応援しているシェアビレッジの丑田俊輔さんは仲間たちと鹿児島県姶良市に2026年4月開校を目指して、廃校を活用した私立小学校をつくっていますが、僕ももっと小さな子どもたちに向き合いたい。これは夢であり野望です。

今後、公教育のあり方が変わるのは目に見えています。教師の数は減り、不登校者数やフリースクールの数も増えています。子どもが苦しい社会を変えないといけないと思うし、子どもにまつわる仕事をしている人が大変な状況も変えていくべきです。100年先の世界を見据えて、もっと遠くへボールを投げていきたいです。

連:

大家の学校の先に、小学校があったなんて驚きです。でも青木さんならば、できそうな気がします。楽しみです。

Fig.14:青豆ハウスの住民たちが交代で店番を行うキオスク「まめスク」。本を交換できる本棚を置き、近所のお店のクッキーを売っている。

Fig.15:区民農園を望む中庭のピザ窯の前で話す青木さん(右)と連さん(左)。

文責:服部真吏 富井雄太郎(millegraph)

撮影:富井雄太郎

サムネイル画像イラスト:荒牧悠

[2024年6月27日 青豆ハウスにて]

青木純(あおき・じゅん)

1975年生まれ。株式会社まめくらし代表取締役、株式会社nest共同代表、株式会社都電家守舎共同代表。コミュニティが価値を生む賃貸文化のパイオニア。「青豆ハウス」(2014)や「高円寺アパートメント」(2017)では住人と共に共同住宅を運営、主宰する「大家の学校」(2016)で愛ある大家を育成する。生まれ育った豊島区を起点に都電荒川線沿線に飲食店「都電テーブル」(2015)を展開、「南池袋公園」(2016)や池袋東口グリーン大通りを舞台にした「IKEBUKURO

LIVING

LOOP」(2017)では地元企業と共創して官民連携事業に取り組んでいる。馬場未織さんと共著の『パブリックライフ―人とまちが育つ共同住宅・飲食店・公園・ストリート』(学芸出版社、2024年)が絶賛発売中。

https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761528904/

連勇太朗(むらじ・ゆうたろう)

1987年生まれ。明治大学専任講師、NPO法人CHAr(旧モクチン企画)代表理事、株式会社@カマタ取締役。主なプロジェクト=《モクチンレシピ》(CHAr、2012)、《梅森プラットフォーム》(@カマタ、2019)など。主な作品=《2020/はねとくも》(CHAr、2020)、《KOCA》(@カマタ、2019)など。主な著書=『モクチンメソッド──都市を変える木賃アパート改修戦略』(学芸出版社、2017年)。

http://studiochar.jp

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年07月29日