「建築とまちのぐるぐる資本論」論考7

マテリアルを循環させるための組織

山田宮土理(早稲田大学理工学術院准教授)

建築分野でマテリアルを循環させるためには、コストや性能・品質、入手・使用方法といった課題が山積みである。マテリアルの循環が産業のなかで位置づけを獲得するには、少なからずジャンプが必要な状況だと思われる。そのジャンプには何が必要なのだろう。 大きな社会課題に対して果敢に挑み、実践する企業を取り上げながら、循環をつくる組織について考えたい。

大量に排出される建設発生土を循環させる取り組み

最初に紹介したいのは、ベルギーで建設発生土の活用に取り組むBC architects & studies &

materials(以下BC)だ。建設活動に伴い排出されるのは、廃棄物だけではなく建設発生土もあり、その活用は注目すべき重要な課題である。欧州委員会が2020年に発表した「A new Circular Economy Action

Plan」では、一定割合以上のリサイクル建材使用や廃棄物分別回収促進などと並列に、建設発生土利用の促進についても謳われている(★1)。ベルギーのブリュッセルでは、土木スケールも含めた多様な建設工事に伴い、市内だけでも年間約200万トンの建設発生土が排出されているという。ちなみに日本でも、全国で年間約2億9,000万㎥という莫大な量を排出しており、そのうち現場内外での埋め戻しなどの利用を除くと約6,000万㎥が受入地へ搬出されている(★2)。

BCは、こうした建設発生土の活用のため、ブリュッセル郊外に事務所と工場を構え、建築設計のみならず、建設発生土を用いた建材の開発や製造、研究・教育活動を展開している。

土は、水を加えるとその量によって状態が変わり、可塑性をもつことから、多様な施工方法に対応できる。BCでも建設発生土の活用法は多様であり、型枠に湿った土を入れて突き固める版築や、圧縮力を加えて成形した土ブロック、煉瓦の目地材(土モルタル)、塗り材(プラスター)などとして用いている。各プロジェクトに合わせて使用するだけでなく、圧縮成形ブロックや塗り材は製品として販売も行っている。

Fig. 1: BCの事務所。左手に建材サンプルの展示スペースがある。

Fig. 2: BCの資材置き場。既に3〜4回使用された跡のあるコンクリートブロックによって、レゴのように組み合わせてつくられている。再組み立てや拡張が可能。

乾燥によって固化した土は、水を加えれば元の土に戻り、また乾燥させることで固化できる。土は、理論的には無限に循環的な使い方ができる珍しい素材である。ただ、こうした循環を可能にするためには、焼成や固化材添加をせず、単に乾燥によって固化させる必要があり、耐水性や強度などの面で課題が残る。日本では気候条件の厳しさや求められる品質・性能の高さのためか、近年では何らかの固化材を添加する例が少なくない。それでも二酸化炭素排出量の大きな材料の代替や、資源活用の点で土の利用意義はあるが、循環性という点では固化材添加が阻害要因になってしまう。

対してBCは、できる限り固化材添加をしない建設発生土の使い方を開発している。例えば版築の壁を屋外で使用する際、基礎は強固で十分な寸法とし、軒の出寸法も長くし、さらに一定の水平間隔で石灰系の材料や瓦などの耐水的な材を挿入することで、固化材を用いずに土を活用している。耐水的な材は水切りとして作用し、水による浸食を抑制する役割をもつので、土でも外壁として使用することができる。安易に材料の改質で循環を阻害するのではなく、必要な性能は構法や使い方によって補う姿勢が、循環の実現にとって重要であることが示されているのだ。

現実にはBCも、外壁など使途によってやむなくセメントなどを混合する場合もある。それでもセメント量が最小限になるよう挑戦しており、あくまでも二酸化炭素排出量削減や循環性を優先したものづくりを行っている。日本ならば、品質確保やそれにともなう責任問題の観点から、過剰な調合を選択してしまうのが一般的だろう。

こうした循環性を優先する土活用の取り組みは、欧州では珍しいものではなく、フランスで自然素材活用に取り組むamàco、オーストリアの版築アーティストであるマルティン・ラオホ(Martin

Rauch)も同様に、固化材を用いない土の使用を主としている。いずれもシンプルに土を使っているにもかかわらず、洗練されたデザインが印象的である。古くて新しく美しい材料として、土は大いに期待されているのである。

Fig. 3・4・5: BCのワークショップなどで製作された版築壁の様子。一定ピッチで水平方向に挿入される材(写真の場合は石灰系だと思われる)が、水切りの役割を果たす。適切な基礎のつくり方や軒の出寸法についての実験が行われている。

マテリアル循環の出口を創出するための組織

土は採取地によって性質が多様で、それによっても調合や施工方法に影響する扱いの難しい材料である。BCはユニークな事業形態によって、近隣の建設発生土を活用するという難題に取り組んでいる。BC architects & studies

&

materialsという名前にもあるように、建築設計事務所(architects)でありながら、建材の製造(materials)、さらに研究・教育活動(studies)も行っている。ポイントになるのは、マテリアルの扱いと建築設計が一体的に行われることと、研究・教育活動にも力を入れていることだ。

建設発生土を活用するためには、まずもってその建設発生土が使えるものなのか、どのような使い方が適しているのか、といった課題に直面する。研究組織をもつBCは、実際にブリュッセル内で進行する地下鉄工事において排出される建設発生土を多数の箇所から採取し、汚染の有無などから使用可否を判断し、基本物性を測定して性質に応じた使い方を提案している。発生土を活かすことが建築プロジェクトの重要な要件となり、設計の初期段階から発生土の活用が念頭にある。BCは、建材製造と建築設計の両方を担っていることから、土の活用を容易に設計に反映できている。カタログから建材を選んで組み合わせる設計とはまったく異なり、マテリアルから創造する建築設計とも言える。マテリアルの循環のためには、何より使い道の創出が必要で、その出口を同時に創造できる強みをもった組織なのである。

ベルギーでは法律上、建築家と工事業者の兼業は禁止されており、発注者、建築家、工事業者はそれぞれ独立性を保つことが求められている。つまり日本では一般的な、同一会社による設計・施工ができないため、BCは施工は請負っていない。こうした状況下で、BC

studiesでは教育的役割も担い、ワークショップの実施により工事業者の育成を行っていることも興味深い。土のように扱いの難しい材料を用いる場合、建築家が土を扱える工事業者を見つけられないことや、工事業者が少ないために工事価格が高額になることがある。ワークショップには他にも世界各国の建築を学ぶ学生や、自分の家のDIYやメンテナンスのために非専門家が参加することも多いようで、土を使える建築家を増やし、土を取り入れる非専門家を増やす効果にもつながる。BC

Studiesの教育活動によって、さらに裾野は広がっていく。

ちなみに、BCのarchitects、materials、studiesはそれぞれの独立性も確保されている。組織としてはBC architectsは民間企業、BC materialsは協同組合、BC

studiesは非営利団体として各々運営し、BC architectsとBC materialsは同一人物が兼ねることのないようにしているようだ。BC

studiesは非営利団体として運営することで補助金を活用し、一企業の営利にとらわれない研究・教育活動を積極的に展開する。このように運営上別組織を実現しながらも、事務所と工場は同一の場所にあり、事務所内のキッチン付きランチルームで毎日昼食を共にするなど、日常的に三者の垣根を越えたコミュニケーションを図り、密な業務連携を成功させている。

BCはベルギーでも先駆的だが、マテリアルの循環をビジネスとして成立させている点は特に注目すべきである。事業として成り立たなければ、廃棄物や発生土の排出量削減という大きな社会問題の根本的な解決には至らない。BCの事業形態は、非営利の研究・教育組織を駆動力としながら、ビジネスとして産業展開に挑むためのものだと考えられる。

リユース産業を創出する企業との共通点

本特集連載でも既に紹介されているRotorは、BCと同じくベルギーの企業で、建築の解体材リユース産業を創出するための取り組みを行っている(★3)。北西ヨーロッパで行われた研究プロジェクト「FCRBE」では、エネルギー損失の大きいリサイクルに替わって、リユースの重要性が掲げられ、現状1%に満たないリユース材の使用を2032年までに50%以上増加させるという高い目標が掲げられている(★4)。この精力的な研究プロジェクトのリードパートナーを務めるのがRotorである。

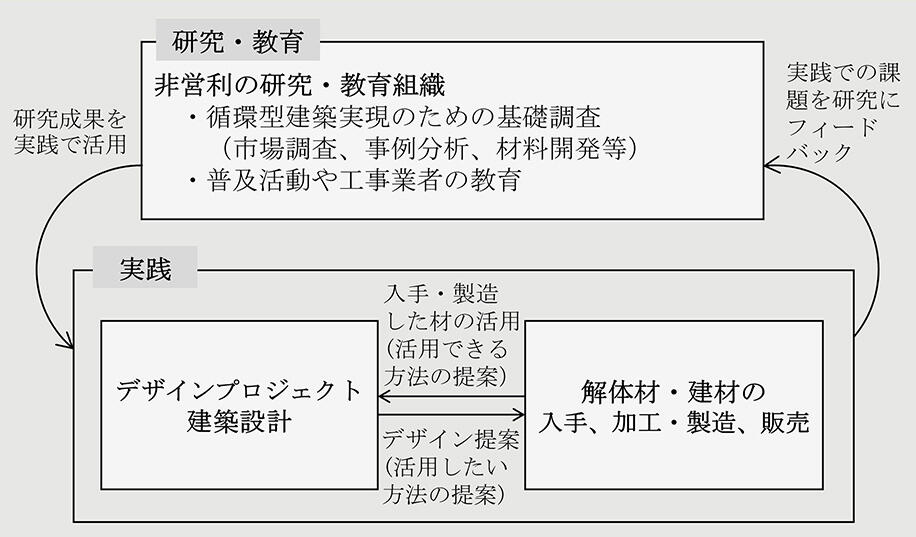

Rotorの事業形態はBCと類似する点がある。非営利団体として多額の補助金を活用しながらリユース産業に関わる研究・教育活動を積極的に行い、リユース材を用いたデザインプロジェクトを手掛けると共に、Rotor

DCという協同組合企業を組織し、解体材の入手から販売までを行っている。BCほど本格的な建築設計は行っていないが、リユース材の扱いとデザインプロジェクトが一体的に行われている点や、実践と研究・教育の両輪で活動する点が共通している。

建設発生土もさることながら、リユース材も特有の扱い難さがある。例えば個々の解体現場から、いつ、どのようなマテリアルが、どの程度の量発生するのか、どのようなものであればリユースが可能なのか、性能・品質確保の課題、設計方法や仕様書への組み込み方、といった具合である。こうした課題に対応するためには、多くの基礎研究と実践、さらにはマテリアルから創造するデザインが必要であり、Rotorのような事業形態が自ずと出来上がるのだと考えられる。

すなわち、循環型の建築を実現するためには、扱いの難しいリユース材やリサイクル材、建設発生土や自然素材の活用が求められる。規格寸法で品質が確保された新品を設計に合わせて使用する場合と異なり、寸法・形状や品質の定まらない、安定しない材を活かす設計が必要なのだ。BCとRotorは、どちらも従業員数数十名という小規模な組織であり(だからこそできる形態かもしれないが)、循環を目指す新たな産業を創出するための事業形態だと言える。

Fig. 6・7: Rotorが運営するリユース材の販売店であるRotor DCの様子。多種多様なリユース材を取り扱っている。衛生陶器類やドア類が分別・陳列されている。

Fig. 8:循環に挑むBCとRotorに共通する事業形態。設計とマテリアルの取り扱い(入手、加工・製造、販売など)を一体的に行うことによって、課題の多いリユース材や建設発生土を活用できる方法が提案でき、これらを活用するプロジェクトも創出できる。さらに非営利の研究・教育組織をもつことにより、補助金を入れながらマテリアルの活用・普及のために必要な市場調査、材料開発、一般市民や工事業者の教育などを可能にし、リユース材や建設発生土活用の駆動力となる。

日本で古材を回す取り組みとして注目される、ReBuilding Center JAPANにも共通点が見出せる。解体される建物から家具、建具、木材などをレスキューして加工し、販売したり設計プロジェクトに用いたりしている。また、カフェの営業や多様なイベントの開催も行っている(★5)。古材を使って家具をつくるワークショップや、全国に同様のお店をつくりたい人たち向けの教育コンテンツを展開しており、BC studiesが行うワークショップとも共通し、マテリアル活用の出口をつくり、裾野を広げる取り組みだ。

領域を解きほぐす

かつて、ドイツの土建築研究の第一人者であるゲルノート・ミンケ(Gernot

Minke)氏を訪ねたことがある。彼は、土の材料や工法に関する研究をしながら土を活用した建築設計も行う、まさに「ひとりBC」のような存在である。カッセル大学を定年退職されていたが、非専門家向けの土建築に関する講習プログラムを行っており、大学の研究室や実習場所がそのまま使われていた。研究室の後継者はいないのか尋ねたところ、研究と実践の両方をできる人がいないから後継者はいない、との答えだった。

近年の日本では、いわゆる材料研究を行う建築家はあまりいないし、材料研究者が建築を設計することもないが、その根底には分野ごとに築かれた領域の壁が高くなり過ぎたことがあるのではないか。循環のスタートは、そうした専門分化の基盤を解きほぐすことから始まるのかもしれない。

注

- ★1── 「A new Circular Economy Action Plan(新循環型経済行動計画)」 (2024.9参照)

- ★2──国土交通省による

「平成30年度建設副産物実態調査」

(2024.9参照)に基づく。

筆者の調べによると、掘削した土の単位容積質量は1.1〜1.5g/㎤であり、2億9,000万㎥は概ね3億1,900万〜4億3,500万トン、6,000万㎥は概ね6,600万〜9,000万トン。 - ★3── 本多栄亮「ヨーロッパで進む建築分野のリユース」

- ★4── 「Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe」 (2024.9参照)

- ★5──『ReBuild New Culture』(第3版)、ReBuilding Center JAPAN、2022年。

本特集連載では、 木村佳菜子「クラウドファンディングと建築・まちづくり」 において、ReBuilding Center JAPANのクラウドファンディング活用事例についても紹介されている。

各企業の視察は、科研費23H01576「解体から始まる循環型建築学に関する総合的研究」(代表:松村秀一)の助成を受けて行われた。

撮影・図版:山田宮土理

サムネイル画像イラスト:荒牧悠

山田宮土理(やまだ・みどり)

2014年早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻博士後期課程修了。同大学建築学科助手、近畿大学建築学部助教・講師を経て、2020年から早稲田大学理工学術院准教授。博士(工学)。

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年09月27日