玄関から考える住宅の可能性(後編)

玄関が変えるまちと住宅

原田真宏(建築家)× 武井誠氏(建築家)× 門脇耕三(建築学者、進行)

『新建築住宅特集』2015年10月号 掲載

門脇:

では、武井さんの玄関に対する考え方をお話いただけますか。

武井:

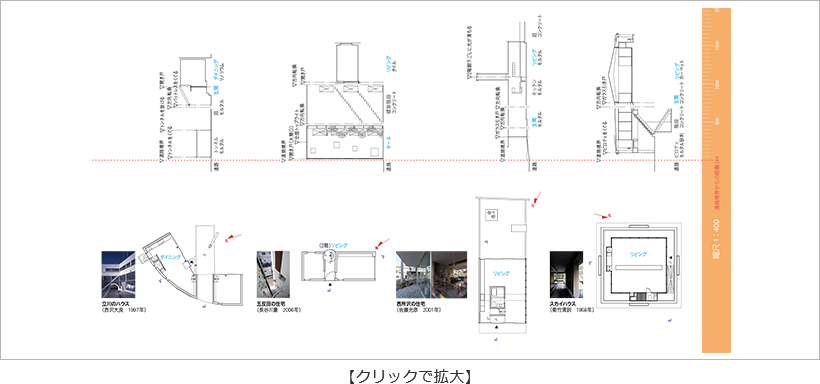

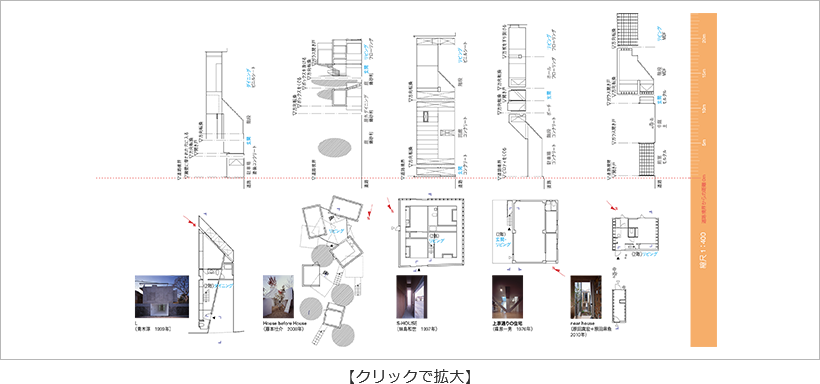

古くいえば玄関は、寝殿造から書院造への移行とともに、平入から妻入へと変化しました。そして権力を目に見えるかたちで象徴した書院造の玄関が長らく存続しましたが、時代とともに変化し、現代の玄関はパブリックとプライベートが接し、それらがせめぎ合う場としてあると思います。僕の建築は今、ハレという動の場とケという静の場を分節しながら、どこからも部屋に入ることのできる寝殿造のような玄関のあり方になりつつある気がします。玄関は社会のあり方が凝縮された場として、その位置や大きさ、奥行きが、時代を映し出しているように思います。ただ僕自身は、これまで玄関を意識的に設計したことはありません。では、僕にとって玄関は何かというと、建築の〈建ち方〉を表明するもので、そのためにいちばんふさわしい場なのです。たとえば「輪の家」(4に図解/『新建築住宅特集』0611)は、周囲の森を室内から直接的に感じられる空間の中の入口と考えた時、玄関という中間領域的な場所はない方がよいと思いました。そこで3層の建物の特定の床レベルに玄関として定義された場所をつくるのではなく、階段の踊場というほかの機能も合わせもつ場所にしました。

また敷地によって建ち方が変わると同時に、玄関の位置も変わってきます。たとえば「壇の家」(『新建築住宅特集』0801)は自然豊かな別荘地に建っていますが、隣地境界や道路から大きくセットバックしなければならず、建物が道路から距離をとって配置されます。そこで、森の中に埋もれるような体験が自然とできる環境だと思い、アプローチから建物の姿が目立たないようにしました。屋根だけしか見えないので、屋根から入る玄関になったわけです。それに対して都心に建てた事例として、外壁が直に道路に面する「モザイクの家」(『新建築住宅特集』0707)や「シロガネの家」(『新建築住宅特集』1001)があります。ここでは完全に同じ仕上げとした玄関扉と外壁によって、ファサードの一部が切り取られた玄関を表現し、内外の直接的な関係をつくりました。

「構の郭」(4に図解/『新建築』1312)あたりから住宅、建築の規模が大きくなり、内外の関係だけではなく、それを繋ぐ中間領域にどれだけ外部を囲えるかが重要なのではないかと思い始めました。この住宅ではあえて敷地いっぱいにグリッドを構えて領域を設定し、庭と室内を同じような設えにして、外部空間と、玄関・リビング・ダイニング・寝室などを等価に扱いました。「夏目坂の間」(『新建築』1508)は、それを多層化させたものです。都市の外部環境をどれだけ内部空間と立体的に隣接させるかを考え、賃貸の共用廊下であり母屋のポーチでもある外部をつくりました。このように外部をもう少し積極的につくることができれば、玄関がもっと街に展開していくような気がしています。

門脇:

玄関は家を表象する役割をもちますが、家の内部というよりは外部、つまり街のあり方を表す玄関を考えているのですね。

武井:

街だけではなく、自然の中においても同じ考え方をしています。建築が周辺環境と馴染んでいる、浮いているという視覚的な印象で考えるのではなく、周囲のコンテクストがそのままかたちとなって現れる。その入口として玄関があるような建築をつくりたいと思っています。

原田:

建築の領域は何かオブジェクトで定義はするけれども、そのうちの空間の一部を譲渡して中間的な場所を生み、街とも自然とも関わりをもつという操作手法ですね。設計手法は異なりますが、「near house」ではふたつに分かれた建築が外部を抱き込んでいます。定義して外部を混ぜるという点で考え方は似ているようにも思います。

門脇:

原田さんのいう〈デプス〉と、武井さんのいう〈建ち方〉が繋がってきました。寝殿造の中門廊などもそうですが、外部空間に建築的なエレメントを用いることには、建物を立派に見せる効果もあります。これから街の密度が低くなっていこうとしている時代に、外部空間も内部空間のように建築的に定義し、内外を一体的に扱っていくことは、その場所の風景をにぎわし、豊かにすることにも繋がりそうです。

このコラムの関連キーワード

公開日:2015年09月30日