住宅をエレメントから考える

風呂の歓びを取り戻せるか──風呂と入浴のこれからを思考する(中編)

須崎文代(建築史家/神奈川大学)×髙橋一平(建築家)

『新建築住宅特集』2021年4月号 掲載

『新建築住宅特集』ではLIXILと協働して、住宅のエレメントやユーティリティを考え直す企画を掲載してきました。「玄関」(JT1509・1510)、「床」(JT1603)、「間仕切り」(JT1604)、「水回り」(JT1608 ・1609)、「窓」(JT1612)、「塀」(JT1809・1904)、「キッチン」(JT1909・1910・1912)と、さまざまなものを取り上げ、機能だけではなく、それぞれのエレメントがどのように住宅や都市や社会に影響をもたらしてきたのかを探りました。

今回は住宅の「風呂」を取り上げ、建築史家の須崎文代氏(前編・中編)、建築家の髙橋一平氏(中編・後編)にお願いしました。風呂は現代の住宅に欠かせない存在となり、また住宅の機能の中でも特に、製品化によって普及したものであるといえます。その現状とこれからの可能性を問うべく、3回にわたってお送りします。第2回目の中編は、前編で掲げられた風呂の変遷を踏まえた現代の入浴行為と風呂という空間の位置付けと問題点から、いかに都市・住宅・風呂を開かれた自由なものにできるかという仮説をもとに議論していただきました。

※文章中の(ex JT1603)は、雑誌名と年号(ex 新建築住宅特集2016年 3月号)を表しています。

建築の恒久性

髙橋

住宅を設計する時も、風呂やキッチン、庭といった建築のエレメントがなるべく豊かであるよういつも考えています。ただ、建築の本質として、恒久性について考えると、エレメント自体は建築をつくる際の根拠には成り切らないと思っています。前編で須崎さんが示された風呂の歴史から学ぶと、風呂ひとつとっても、エレメントの形式自体が時代と共に移り変わるという事実を改めて感じます。そうした細部をどのように痕跡として建築と共に遺すかという問題は、現代的なテーマといえそうです。一方で、近年は建築に対しても消費者的な視点が盛んになることで、エレメントやシーンへの注目が集まっています。SNSなどで個人の嗜好が画像や動画で映し出され氾濫しているのを見ると、エレメントやシーンが肥大化して建築の根拠へ結びつくプロセスにも可能性を感じていて、構造体だけで建築をとらえるのももったいない気がしています。そこでこの機会に、建築と機能の関わりや、現代社会と建築の接点において何が有効なのかを改めて考えました。

須崎

エレメントが建築の根拠になり得るかという問いは鋭い指摘で、それを追求していくと風呂やトイレなど、近代以降「こういうものだ」とされてきた既成概念に揺さぶりをかけることができると思います。前編で書いたように、現代の風呂のあり方を考えようとする時、単なるエレメント論ではなく、入浴行為を根源的にとらえる必要があります。恒久性に着目すると、たとえばローマのカラカラ浴場は、遺跡としては今でも残っていますが、浴場としては人間に使われなくなった建築で、何をもって建築を恒久的というかとは難しい問題です。風呂という入浴するための空間(装置)をつくる行為は、ほかの動物とは一線を画する人間特有のもので、建築の根源的な意味に結びつくのではないでしょうか。人間特有だからこそ古代から今まで入浴という文化が続いているといえます。地域や文化によって形態は変化してきましたが、入浴行為や風呂の形式が世界共通で広く普及していたということには、それなりに意味があるのだと思うのです。その長い歴史の中で現代の風呂は、アセンブリに個性なく構造体に挿入していくモノ(商品)になっています。居住空間を特集するようなメディアにも風呂の写真はほとんど出てきませんが、それはつまり面白い風呂がない、風呂が住まい手が彩れない空間であるということを意味しているのではないでしょうか。

髙橋

おっしゃる通り、建築物として長く使われ続けることも恒久性のひとつだと思うのですが、使われなくなった遺跡からも恒久性を感じます。たとえばカラカラ浴場を訪れ、たとえ建築物がすべて残っておらずとも、断片と歴史学によって得た知識から当時を推理することができます。つまり想像上で入浴することができます。2000年前の人と建築物を媒介として接続できるという意味で、建築の恒久性をとらえることができ、また同時に建築とは概念であることも知ります。それに対し、現代の風呂は独立した設備や製品として扱われています。建築の中で、風呂だけを簡単に切り離し、丸ごと廃棄して新しいものに変えることができてしまうので、これだと建築との信頼関係を築き上げることができません。またそのことは、人間として生きることを退屈にするように感じます。

須崎

コストや生産性、保温性能の追求によって現段階でほとんど完成されているであろうユニットバスという形態が今後どういう変化を見せるかは、いかに豊かに生きることのために実存し得るか、風呂は建築としての強さをもち得るのかというところにポイントがありそうです。たとえばバーナード・ルドフスキーも示唆しているように、身体をどう扱いデザインするかは、時代や文化そのものを表します。現代のファストファッションや伝統的な民族衣装など、身にまとう服装や装飾と同様に、空間としていちばん身体に近い風呂をどうデザインするかは、建築のあり方を左右するものになり得るはずです。

均質化による建築と風呂の分離

須崎

もうひとつの現代の風呂の課題は均質化です。現代の住まいのモジュールやつくり方は、第1次世界大戦後のヨーロッパの社会住宅、日本では同潤会アパートや公団住宅など、中流家庭以下の人びとも一定水準の住まいを得ることが目指された時代に考えられた基準が基本となっています。そこにはローコストや大量生産と一定の居住性の実現を目標としたことがベースにあり、合理性を基本理念とした供給が現代の均質化に繋がっています。ちなみに、海外ではここまでユニットバスは普及しておらず、この状況が日本特有であるところも興味深い傾向です。ほとんどが現場施工だからか、建築と一体となるべくつくられているように見えるのですが、どう思われますか?

髙橋

浴室という独立した内部空間が生まれた時点で、空間の機能分離が為されたことがつまらなく感じるふしもあります。家の中で、リビングルームがパブリック、風呂やトイレがプライベートな場所とされ、風呂はひとりで何かを考えたり現実逃避したりしたい時に隠れる場所に使うことも多いと思います。日本ではトイレのことをお手洗いといいますが、江戸の哲学者である富永仲基が指摘するところの「日本は隠す癖がある」という性質もあり、羞恥の対象としても小さく追いやられていく。また、リビングでの団欒や寝室に籠る時間の方が大事だという価値観でそれらは家の中で広くなり、逆に浴室やトイレは用が済んだらそこを離れるため小さく囲われて構わないと位置づけられてきました。もちろん衛生状態を保つ目的で閉じているとも思います。そのような空間に対する人間のセンスは、日本も海外もさほど変わらない気がします。しかし、風呂はさまざまなほかの行為の重ね合わせを許容します。テレビを観たり、お酒を飲んだり、ダイエットしたり、子供がシュノーケルを被って潜るなど。ところが、空間がそこで行われるべき行為を明確化してしまうことにより、入浴行為が本来連続的であるはずの日常生活行為から切り取られ、人間は浴室に立ち入った瞬間にゼロから行為をスタートすることになり、生活にテンポやリズムというものがなくなっていきます。これはニートや無気力な人を多く生み出した原因のひとつかもしれません。空間が人間を不自由にしたともいえます。そういう意味で、ユニットバスは空間における意味の明確化に拍車をかけたのかもしれません。社会や家族の価値観が変わらないと、住宅も変わらないし、風呂も変えられない。逆に、風呂から住宅や社会を変えようとすると、住宅のプランはすべて覆り、都市も覆る、という壮大なフィクションを抱かざるを得ません。風呂から建築を考えるということは、住宅論を超え、都市論を超え、いま私たちが住んでいるような家を建てるに到った文明に対する倫理的な見直しまで繋がり得てしまいます。まずは機能分離の考え方の見直し、少しずつ緩和できたらよいと思います。しかし、羞恥の問題は文明の発達において根深く共存するため、どこまでを解放するかは悩ましいですね。

次に、均質化は国民の平等化や産業化が引き起こしたヒステリックな社会状態と認識していて、僕はそれが終わることを期待しています。ユニットバスのみならず玄関ドアやシステムキッチンなど、住宅にあるほとんどすべてのモノがそうで、誰の家を訪れてもほとんど同じつくりになっていて、同じようなモノをもっているから、なかなか他人の家に興味をもちづらいですよね。改めて、建築によって人間の動物性に光を当てたいと思います。たとえば、ユニットバスが生活や建築へ影響を与えたことのひとつとして、浴室に窓がなくなったことが挙げられます。現代の集合住宅やホテルの浴室には窓がほとんどありません。換気扇を24時間回すようになりましたし、日常生活が優雅さから掛け離れていきました。

須崎

1960年代頃までは機械換気が普及していなかったので、水回りが外壁に隣接している必要があったのですが、技術革新で自由に配置できるようになりました。これまでは風呂に入って清潔になるという理性や合理だけを追求してきましたが、それが本当に豊かなのか今改めて考えるべきですね。「人間の動物性」を前編で「野性」と表現しましたが、生き物としてのヒトと、動物や自然の世界とは一定の距離をとろうとする人間とのせめぎ合いが、特に近現代に見られると思っています。髙橋さんの指摘された都市論としての風呂の新しいあり方は、共同性や社会性の中で考えていかないと新しい突破口にはならなさそうです。羞恥心と社会の関係で見ると、現代は自他の見たくない部分を拒絶するような、大らかさをもって許容しない社会性があって、それが風呂にも顕著に現れています。現代人は動いて労働して帰って寝て、というシステム化された生活をしていて、資本主義社会によって生活が押し込められて、人間がある種家畜化している。他人の見たくない/見せたくない部分として、浴室を閉鎖的なただ体を洗うだけの無窓空間に押し込めてしまったのは、その顕著な例ともいえます。現代に求める寛容さを建築がどう引き出せるか、そしてその価値観が蔓延してどういう都市が生まれるか、がとても重要な論点だと思います。

近現代住宅作品に見る入浴行為

須崎

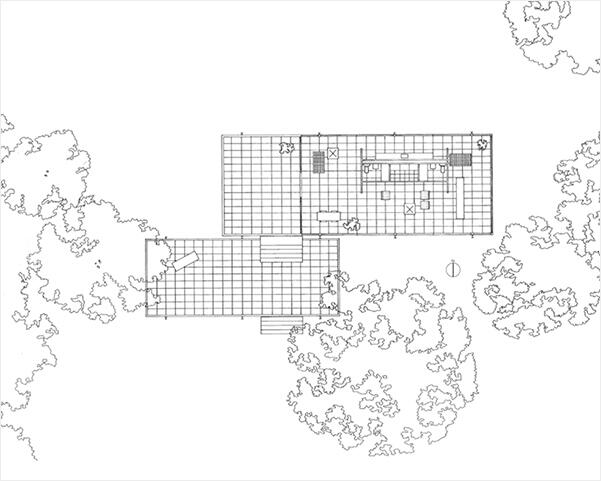

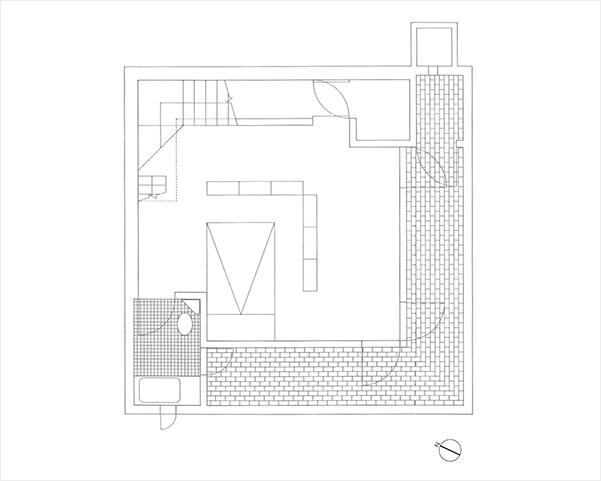

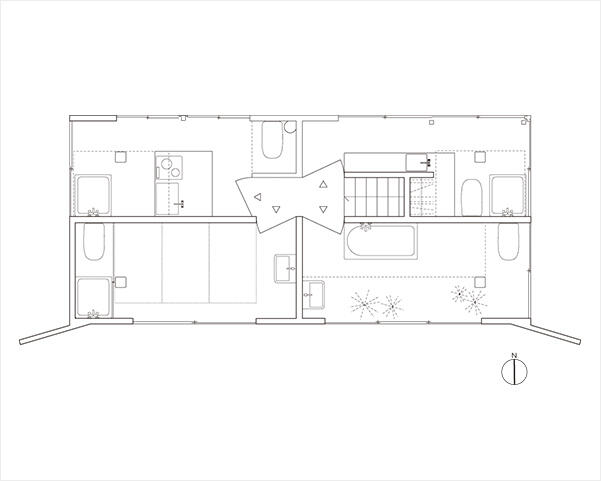

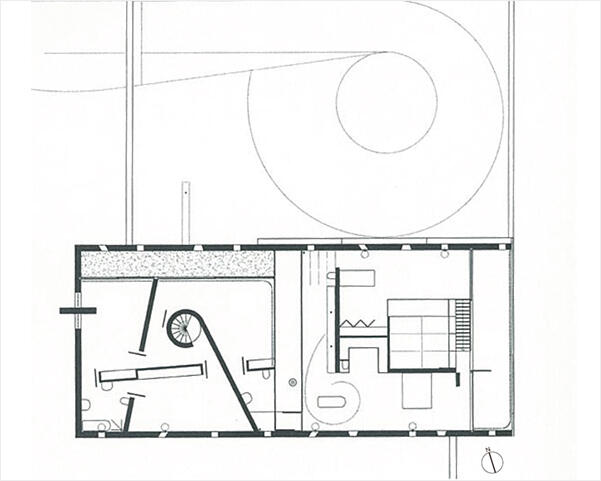

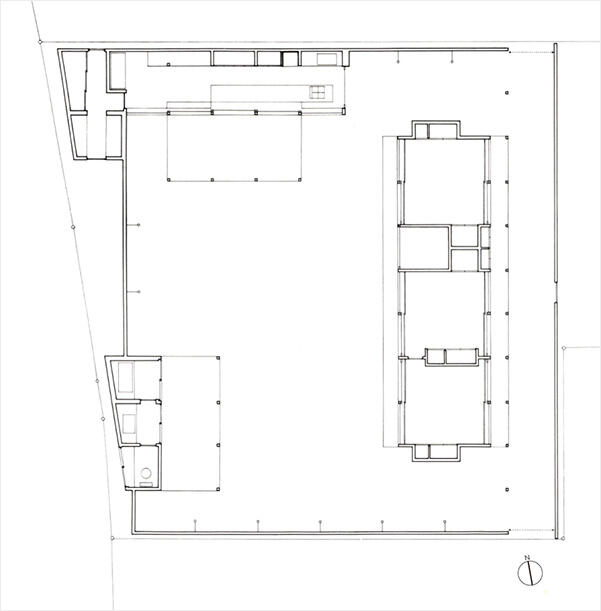

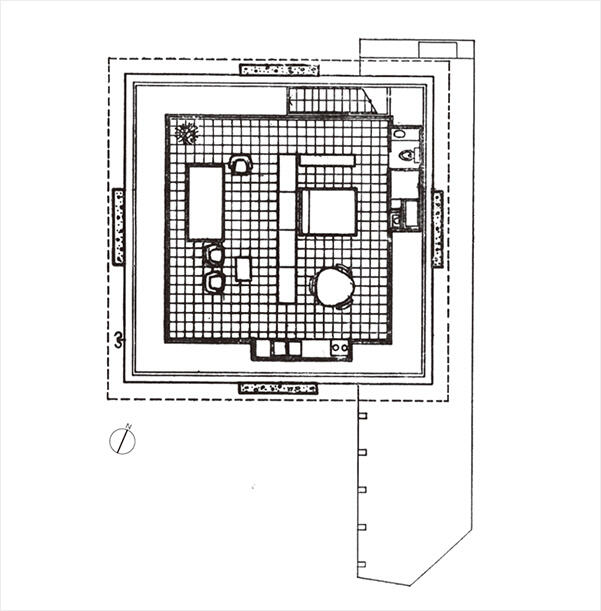

たとえばホラー映画で排水溝から恐ろしいものが出てくるシーンがあるように、風呂の排水溝や便所の先はある種恐ろしい空間として認識されている部分がありました。それは人間の感覚に根づいているものとして、汚い、臭いという綺麗に保ちにくい空間だという認識があったからで、北側や表には出ない部分に押し込められていました。たとえばミース・ファン・デル・ローエの「ファンズワース邸」(1951年、図1)は透明性の高い明るくて均質な空間ですが、風呂は中央のボックスに押し込められています。隠すように配置された風呂はユニバーサル・スペースへのアイロニーともとらえられます。毛綱毅曠の「反住器」(1972年、図2)も全体の挑戦的な構成に対して、風呂はやはり隅に追いやられていますよね。一方で、社会への広がりも踏まえた時、住宅が衣食住や冠婚葬祭、医療、介護、福祉、教育などさまざまな要素を受容するためには、間取りの融通性や開放性が必要になります。伝統的な民家を見ると、縁側や庇、土間、庭先と、住まいの中心と都市の間の中間領域が多層的に構成され、そこはあらゆる生活上の他者やエラーを包容するような場所でした。しかし、日本が西洋化していく中でプライバシーが重視され、いわゆる壁式の西洋的な住宅建築になり、外と内が分断されて2元的なものになっていきました。それに伴って、住まいの中で営まれていた行為が外在化し、外食産業や冠婚葬祭、医療、介護などが社会化する。その結果、住宅に残ったのは寝る場所と生活のための収納、風呂、トイレなどの設備。伝統的な住まいの外にあった風呂やトイレが家の中に入ってきて、そのほかのものが出ていくという逆転現象が起こったのが、20~21世紀初頭の住まいの特徴ともいえます。他方で、現代的な住宅は、エフェメラルな透明性の高い住宅建築の提案が増えましたが、風呂のあり方としてはあまり変化が見られず、せいぜい屋上階の見晴らしのよいところに風呂を置く程度です。屋上に開放的な風呂を設けるというのは、ある種の豊かさを享受できるのかもしれませんが、そこには限定された条件があって、それはたとえば他人に見られないということです。その羞恥という入浴行為の根本的な概念を揺るがすという意味で、道路側に開放的な風呂の空間をおいた髙橋さんの「アパートメントハウス」(2018年、図3)はとても挑戦的だと思いました。近世までの共同性の中で営まれていた生活は、人前で授乳することが当たり前で、女中さんや商いの人が家の中に入ってきても気にしない、他者の介在を前提とするような住まいで、入浴行為もその一部として存在しました。プライバシーを重視した西洋型の考え方が入ってきたことで定着した風呂の形態が、街に向かって開放してしまう髙橋さんのスタンスによって崩されようとしているようにも感じました。

髙橋

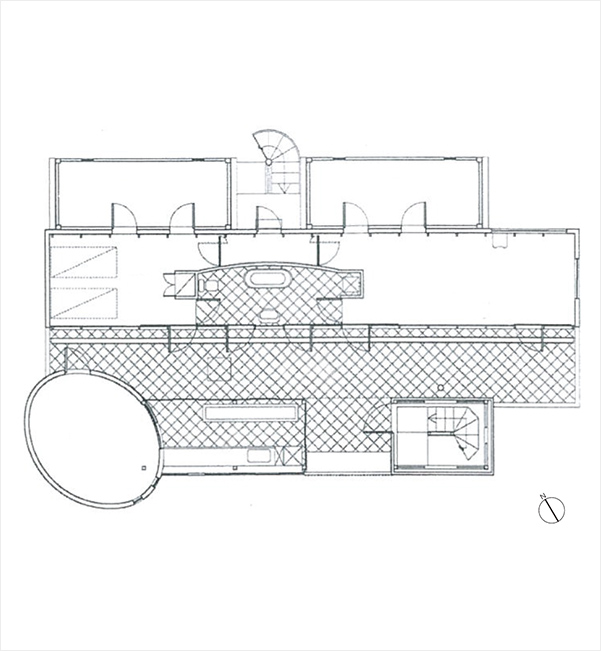

「アパートメントハウス」は、「Casa O」(2014年、図4)と同様に、現代社会や都市のつくられ方に対し批評を提示することによって、以前よりもアップデートされた社会性や人間像をつくり出そうとしています。「アパートメントハウス」では、ひとり暮らしという、近代の副産物ともいえる人間像を想定しています。個人性の時代になって、個室の定型とされていたベッドルームが、それぞれの価値観次第では風呂やキッチンやそれ以外へ転換する時代を迎えるかもしれない。「Casa O」は、近代的な生活をリタイアした住人の家であることが設計の出発点でした。社会が近代化、均質化する中、それに適合せず自由な生活行動をどうしても追い求めてしまう人間らしさへ目を向けることで、より人間的といえるかたちを模索したいと考えています。

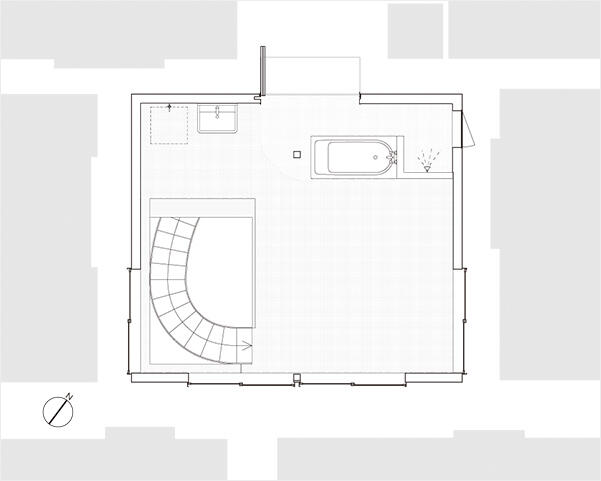

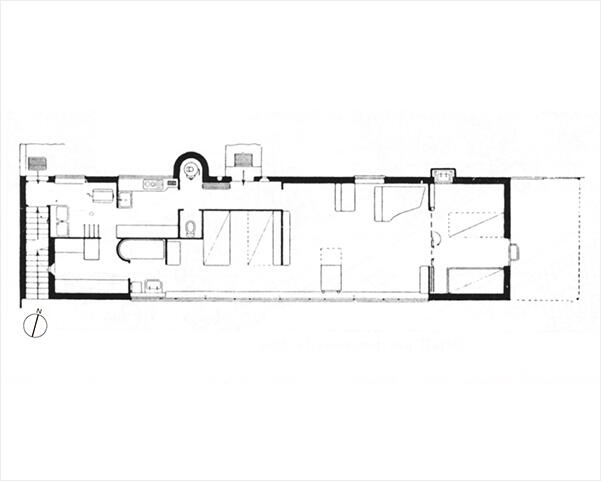

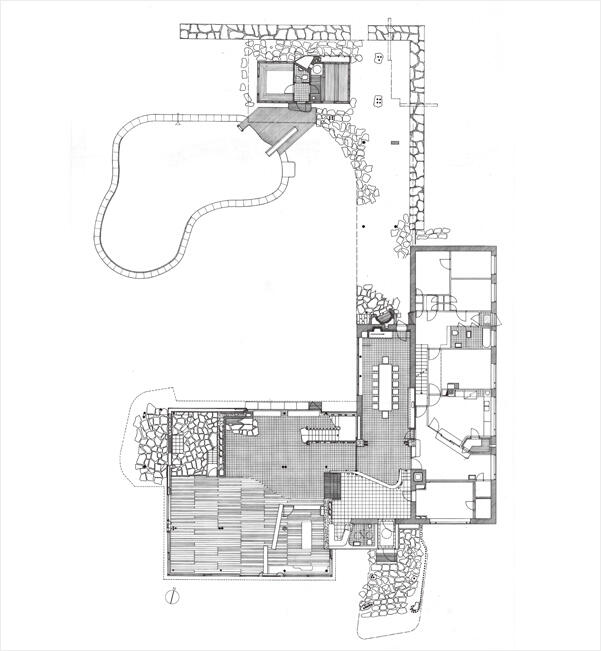

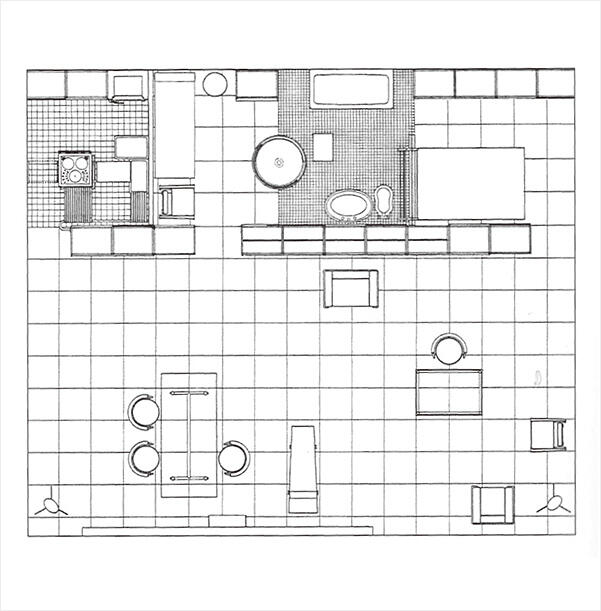

近代化や均質化とは逆へ向かった近現代住宅の先例として、レム・コールハースの「ボルドーの家」(1998年、図5)とル・コルビュジエの「小さな家」(1924年、図6)を挙げたいと思います。「ボルドーの家」は、車椅子生活の住人が家を都市と見立て、ずっと家の中で暮らすことを前提として、キッチンや風呂、ベッド、洗面台などすべてがユニバーサルなデザインであるだけでなく、計画の概念として、仕切られた個室ではなく、壁やフロアで少しずつ領域が分かれていて、シークエンシャルな日常生活動作をそのまま建築に現す意思が感じられます。建築が主題としていることが非常に人間的です。風呂においても、バスタブがベッドの横に置かれていて、豊かな場所に仕立て上げられています。また、コルビュジエの住宅プランを見ると、5原則のひとつである「自由な平面」の幾何学に浴室が彩りを与え、実体験としても効果的に扱われていることが分かります。中でも「小さな家」の風呂が建築的だと思うのは、水平連続窓により、窓から臨む湖と室内の一体化という観点で住宅機能の配置が決まっているよう見受けられるところです。家をぐるっと1周できる動線があることからも、この家でもシークエンシャルなつくり方が意識されていることが分かります。高齢の母の身体性とも関係していると思いますが、結果的に異彩を放った価値観でつくられています。このふたつの住宅は、近代生活に適合しない人の家ともいえる点で、却って人間的につくられていて豊かに感じます。日本の福祉住宅でも、ベッドの横に浴槽が配置される場合もあります。介護行為にとっても浴槽は3方エプロンとすることが理想で、結果、風呂としてはユニットバスより遥かにゆとりのある場所になっています。また、日本の建築家では室伏次郎さんが、著書で日本人は風呂好きな割には浴室に魅力をもつ住宅が少ないことを指摘し、自身の作品でも浴室に対するアイデアが溢れています。中でも「スタジオK」(1988年、図7)は、アトリエと寝室、アヴェニューと呼ばれる屋上庭園の中身に透明性の高い風呂を配置していて、ほかの室と等価に考えていることがプランから伺えます。ただ、須崎さんが先ほど言及されていた屋上階の風呂に近いものは感じます。アルヴァ・アアルトの「マイレア邸」(1939年、図8)は、フラワー・ルームという不思議な位置づけの部屋の片隅に浴槽らしきものがあります。実際は、庭いじりで使う水洗い場なのかもしれませんが、僕はこれが浴槽にしか見えませんでした。ここでも庭やプール、スカンジナビア式サウナなどを舞台に、連続した生活行為が描写されています。

須崎

山本理顕さんの「岡山の住宅」(1992年、図9)は水回りが離れになっていて、庭を介した生活の分節と連続性が明快に提示されています。1929年に開催された展覧会「サロン・ドートンヌ」で発表されたシャルロット・ペリアンとコルビュジエ、ピエール・ジャンヌレの共同制作のインスタレーション「Equipement intérieur d'une habitation」(図10)は、壁をほとんど設けないひと続きの空間で、風呂やトイレにも壁をつくらずベッドのすぐ傍にデザインしています。ビデという普通なら隠したくなる設備をあえて見える場所に置くのは、コルビュジエの「ナンジェセール・エ・コリ通りのアパート」(1934年)でも実践されていて、一貫した姿勢が見られます。菊竹清訓の「スカイハウス」(1958年、図11)も画期的です。浴室を「ムーブネット」として更新が可能なものとして、生活の場面に応じて設えることができる浴室となっています。取り替えられることより、空間の場面に応じた対応ができることが重要で、水回りの配置というのは、配管はもちろんですが、湿気や排水の床面の処理なども問題になってきます。

図10:「Equipement intérieur d'une habitation」(“Le Corbusier: Furniture and Interiors 1905-1965”, Scheidegger Und Spiess Ag Verlag, 2012)

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年10月20日