住宅をエレメントから考える

蘇える身体──風呂と入浴のこれからを思考する(前編)

須崎文代(神奈川大学特別助教/日本常民文化研究所所員)

『新建築住宅特集』2021年2月号 掲載

身体の本性:野性と理性

とはいえ、入浴には快楽が伴う。ここであえて述べるまでもなく、露天の温泉の愉悦に反論を抱く人は少ないだろう。新緑が萌える山間の渓流や、闇夜の空に輝く星と立ち上る白い湯気や、雪が深々と降り積もって凍てつく肌を感じつつ入る露天風呂を格別なものと感じるのは、筆者だけではないはずだ。滔々と湧き出るかけ流しに身体を浸せば、大地そのものに浴するような感覚になる。古生層から湧き出る、硫黄や鉄、炭酸、塩化物を含む温泉水には、大地変動とマグマのエネルギーを感得する。こうした、大自然の中での入浴は、生き物として本来有する身体の野性を、無意識的に認識する行為なのだと考えられる。

都会の住宅の中でも、浴槽や便座に身を置いた時にほっと安堵感を抱くのは、やはり身体性に意識を回帰させるためではないか。胎内にいるような身体寸法に沿ったスケールの浴槽に囲まれ、あるいは皮膚の感覚や排泄という生理的な動きに意識を向けることが、高度に理性を要求される人間社会から社会性という衣服を脱ぎ捨てて精神的に解放される瞬間なのだろう。

そしてもうひとつの欲望は、清潔と便利さの追求である。スイッチひとつで適温の風呂が準備され、風呂の温度は何時間も適温のまま維持される。この夢のような入浴設備が機械的なシステムとして成立し、日本の庶民の住まいに浸透し始めたのはこの20年余りの期間である。戦後1950年代以降、公団住宅のような住宅モデルの普及と給湯設備の技術革新によって、浴室は普通の住宅に共通して備えられるものとなった。しかしそれ以前は、庶民の住宅に浴室はなく、贅沢品だったのである。人びとは町中の公衆浴場(銭湯)を利用したり(図7)、土間や庭先で当たり前のように行水をした(図8)。

図7:銭湯を描いた浮世絵。(歌川芳幾「競細腰雪柳風呂」、明治元年、江戸東京博物館蔵)

図8:庭先で行水をする様子を描いた絵画。(フェリックス・レガメ画、『1876ボンジュールかながわ』、エミール・ギメ、1977年)

図9:ヒース・ロビンソンの描いた空想の水回り。(「An Ideal Home No. I」、William Heath Robinson、1933年)

フランスのサイエンス・フィクションの開祖としても知られる小説家ジュール・ヴェルヌも、未来の風呂を以下のように描いている。

「『……ここには常時風呂の用意がしてあるのです。浴室まで行く面倒をかけなくてもいいのです。ほら、こうしてスイッチを押すだけでいいのです。浴槽が自動的に移動してきて、37度の湯といっしょにここに現れるのですよ。』

フランシス・ベネットはスイッチを押した。すると、どこかで鈍い音が生まれ、それはやがてどんどん大きくなっていった。そして、部屋のドアのひとつが開くと、浴槽がレールに乗って滑り込んできた……。」*6

スイッチを押すだけで、適温のお湯を湛えた浴槽の方から動いてくる。今の給湯装置に近い水準のシステムといえるだろうか。イギリスの作家ヒース・ロビンソンもまた、簡単な操作で風呂を沸かすことのできる未来像をコミカルに描いた(図9)。装置は極めてアナログではあるが、ベッドからほとんど動かずに風呂を準備できる、という人間の欲望が描かれているといえよう。こうした便利さと衛生の希求から、現代の風呂が生み出されてきたのである。

浴槽の形態と身体技法

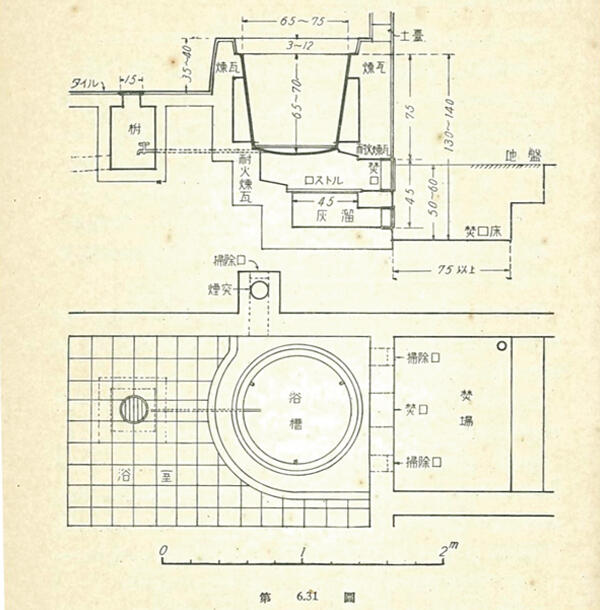

入浴にまつわる習俗や風呂の形態は日本のものを辿るだけでも大変興味深い。古代・中世の仏教寺院の浴堂(写真2)、釜風呂(写真3)、湯屋(銭湯)(図10)、あるいは農村の共同風呂については、すでにいろいろな文献で扱われているので参照されたい。中でも注目されるのは、大きな樽形の浴槽形態である。西洋型の寝そべる身体技法とは異なり、日本の個人向けの浴槽はしゃがみ込む形式であることが特徴的といえる。『守貞謾稿』(1837年)やエドワード・モースのスケッチに描かれた日本の浴槽には、「鉄砲風呂」(図11)や「五右衛門風呂」(図12)などこの形態に鉄筒や焚口を内蔵させたものが多く見られる。さらに興味深いのは、この形態が戦後の公団団地に設置された浴槽形態にも継承されていることである(写真4)。寝そべる姿勢の浴槽が一般化したのはごく最近のことで、身を横たえるのとしゃがんで入浴するのとではどちらが落ち着くかという感覚の個人差は依然として残っているだろう。日本の生活様式における床坐・イス坐の問題と同様に、身体に根付いた感覚はすぐには変わらないという傾向がありそうである。

写真2:東大寺大湯屋内観。(『歴博』第142号「特集:湯屋・風呂屋」、国立歴史民俗博物館編、2007年) 撮影:須崎文代

写真3:八瀬の窯風呂。(京都市指定登録文化財、復元遺構) 撮影:須崎文代

図10:江戸時代の大阪の銭湯。上方では混浴が多かった。(『守貞謾稿』、喜田川守貞、1800年)

図11:「鉄砲風呂」の図(『日本のすまい―内と外』、エドワード・シルヴェスター・モース 、鹿島出版会、1982年)

図12:五右衛門風呂の平・断面図。(『高等建築学』第14巻、1933年)

写真4:晴海高層アパートの小判型浴槽(UR都市機構・集合住宅歴史館)。 撮影:須崎文代

写真5:20世紀初頭ニューヨークの庶民住宅にはバスタブがなかった。唯一ビルの間に引っかかったバスタブがこの地域で唯一のものという。(Jacob Riis撮影、ニューヨーク市美術館アーカイブ蔵)

19世紀に入って、衛生の問題が洋の東西を問わず注目され始めた。コレラ、チフス、ペストなど急性伝染病の流行に直面したロンドン、パリ、ニューヨークなどの都市では、都市・住居衛生の改善が急務であった(写真5)。日本でも開国によって流入した新たな伝染病と、同時に受容した医療、工業に関わる近代科学に裏付けられて、衛生の改善が明治中期以降に展開された。この時に中心的な役割を果たしたのは医学や家政学の前身にあたる分野で、その動きが生活空間の基盤を形成することとなった。

風呂はといえば、前記したように庶民の住宅には未だ常設されていなかった。

建築史家ジークフリート・ギーディオンによれば、1895年頃では未だアメリカのアパートに入浴設備はなく、やがて導入され始めた入浴設備の多くは温水シャワーであった。大量の湯を使う浴槽式は20世紀に入るまで贅沢な入浴法であったことを忘れてはならないのである。

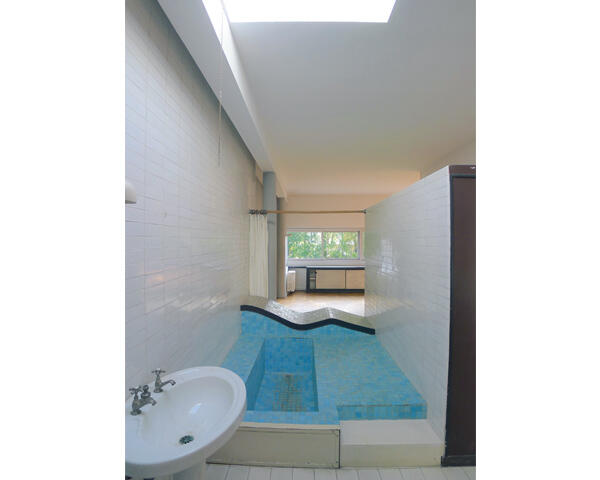

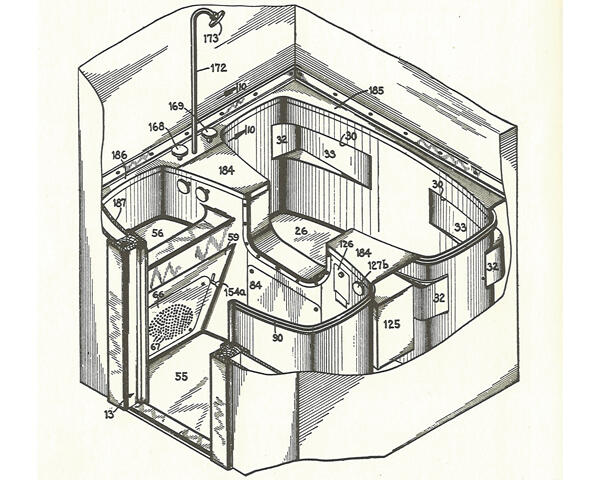

その後、水道設備や給湯器の技術革新によって、こうした状況が変化していった。ギーディオンの言葉を借りれば「結局は、機械化された大量生産による浴槽が勝利を収めた」のだ。いい換えれば、精神的、肉体的に蘇生させることを目的とした入浴の側面は、「清潔であること」という衛生的日常の限定的な扱いへと変質することになった。近代を象徴する〈機械化〉と〈衛生〉というふたつの社会システムが、身体や日常へと組み込まれた動きとしても見ることができるかもしれない。潔癖文化ともいえる現代は、こうした「運命」を背景として成立したのである(写真6)。日本国内では、主に大正期以降に入浴設備の技術革新が進むが*7、庶民の住宅に普及するのは戦後1950年代後半以降である。公団団地における浴室の採用や住宅産業の開発によって、短期間で大量に建設できる浴室設備が目指された。建築家バックミンスター・フラーは1938年にエポックとして知られる金属製のユニットバス「ダイマキシオン・バスルーム」(図13)を提案しているが、これはほとんど普及しなかった。戦後日本で、1964年の東京オリンピックに向けて急ぎ建設されたホテルニューオータニにおけるFRPユニットバスの開発が、その後広く日本の水回り空間に影響する実質的なエポックとなったのは周知のことだろう。現代日本の一般的な住宅に、ユニットバスでないものを探すのはかなり難しいだろう(写真7)*8。

写真6:ル・コルビュジエ設計「サヴォワ邸」(1931年)の浴槽。衛生と身体への意識が見られる。 撮影:須崎文代

図13:バックミンスター・フラー「ダイマキシオン・バスルーム」(1933年)。(『機械化の文化史』、ジークフリート・ギーディオン、鹿島出版会、2008年)

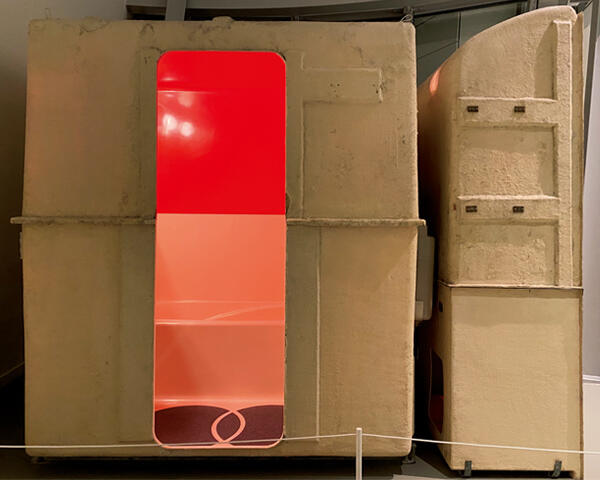

写真7:ペリアンによるキッチン・バスユニット(1975~79年)。 撮影:須崎文代

このコラムの関連キーワード

公開日:2021年08月25日