住宅をエレメントから考える

水回りを開放する──住宅の水回り総集編

貝島桃代(建築家)×髙橋一平(建築家)×増田信吾(建築家)

『新建築住宅特集』2021年12月号 掲載

『新建築住宅特集』ではLIXILと協働して、住宅のエレメントやユーティリティを再考する企画を掲載してきました。「玄関」(JT1509・1510)、「床」(JT1603)、「間仕切り」(JT1604)、「水回り」(JT1608 ・1609)、「窓」(JT1612)、「塀」(JT1809・1904)、「キッチン」(JT1909・1910・1912)、「風呂」(JT2102・2104)、「便所」(JT2107)と、さまざまなものを取り上げ、機能を超えて、それぞれのエレメントがどのように住宅や都市や社会に影響をもたらしてきたのかを探るものです。

特にこの3年をかけ調査研究してきたキッチン、風呂、便所という住宅の水回りは、住宅の基本要素でありながら、そこでの行為・機能と共にかたちや間取りの中でそのありようを大きく変えず、「こういうもの」とした暗黙の中にあるといってもよいかもしれません。その既存概念を崩し、これからの住宅を考えるために、これまでの個別に掘り下げてきた議論を踏まえて、建築家3名に、住宅の水回りをどのように実践的に具体的に考えていくと、現代の社会において自由で歓びをもった住宅になるか、そして都市を変えることができるか、この連載企画の総論として議論していただきました。

- ※文章中の(ex JT1603)は、雑誌名と年号(ex 新建築住宅特集2016年 3月号)を表しています。(SK)は新建築です。

髙橋

まず、住宅という既存の枠組みに閉じ込められている現代住宅の水回りを外部へ解放したいと思い、この企画に臨んできました。水回りが住宅内にただ存在するだけでは、ただの部分です。これをエレメントという自律した価値として扱うには、枠組みから外して考える方が自由です。キッチンや風呂、便所などは本来、人間が生存するための行為の延長上にある。この企画で僕が「おふろを建てる──風呂と入浴のこれからを思考する(後編)」(JT2110)として、風呂がどのように住宅の枠組みから出て環境や都市と直接連続できるか提案しました。風呂を都市の中にいきなり出現させ、エレメントを建築化する試行は未知の領域へ向け再構築をする実感がありました。今回、さまざまな方が調査研究議論してきた住宅の水回りをまとめ、この企画の根底的テーマである「住宅をエレメントから考える」という、建築それ自体の概念を揺さぶる思考による、実践的な議論をこの企画の総集編に位置付けたいと思います。貝島さんと増田さんは、既に「住宅をエレメントから考える」ことを実践されてきたと、これまでの建築や活動を拝見して思いました。展覧会「磯崎新の革命遊戯」(1995年)内の「メイド・イン・トーキョー」では、東京の都市に溢れるものを別の価値観で取り出されていました。たとえば、スーパーマーケットの上に自動車教習所が付いたハプニングのような建築に改めて何と名付けるか人びとに問いかけるなど、近代で構築された都市風景に失望することなく、主観的に抽出したエレメントからの積極的な再出発を考えられています。ほかにも、10mに長くした屋台「ホワイト・リムジン屋台」(2003年)は、キッチンという場を都市に拡張させ、さらにインパクトを与えることで新たな社会性を提示されています。増田さんたちは、「躯体の窓」(SK1405)』)や「始めの屋根」(JT1701)、「庭先のランドマーク」(JT1910)などの住宅の実践で、ひとつのエレメントを肥大化させることで、新たな建築としての住宅を提案しています。それは、これまでの住宅の構成に対する批評でもあり、都市の風景を変えるような可能性を感じました。

水回りだけに留まることではありませんが、エレメントから建築を考えることの可能性について、おふたりと議論したいです。

日本の水回りの変遷

貝島

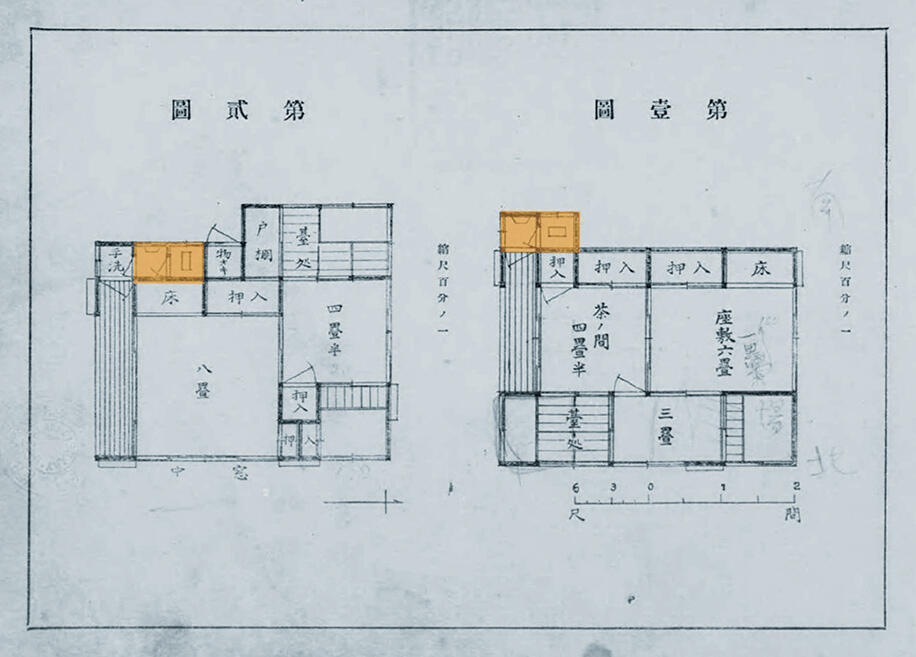

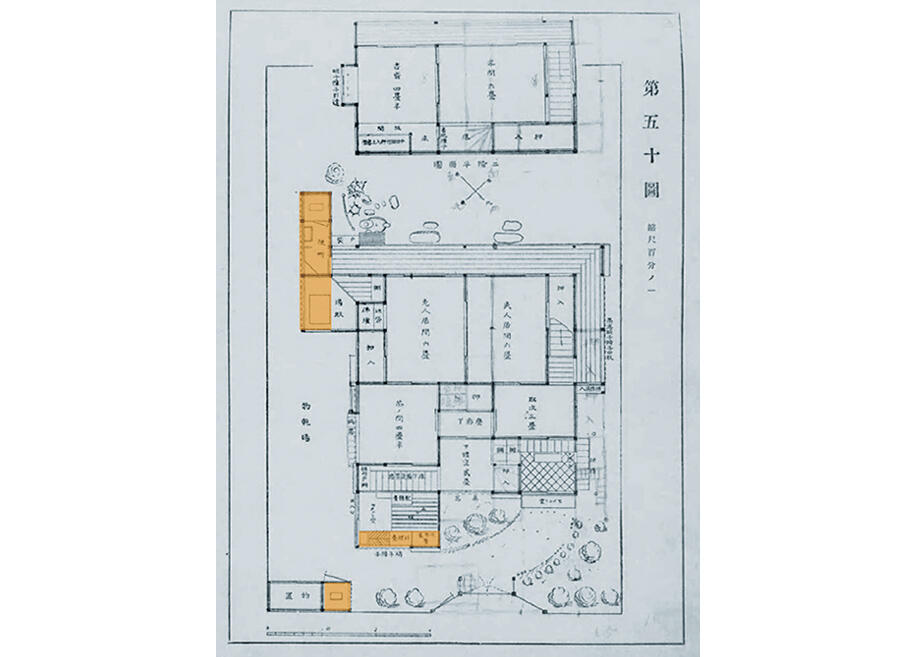

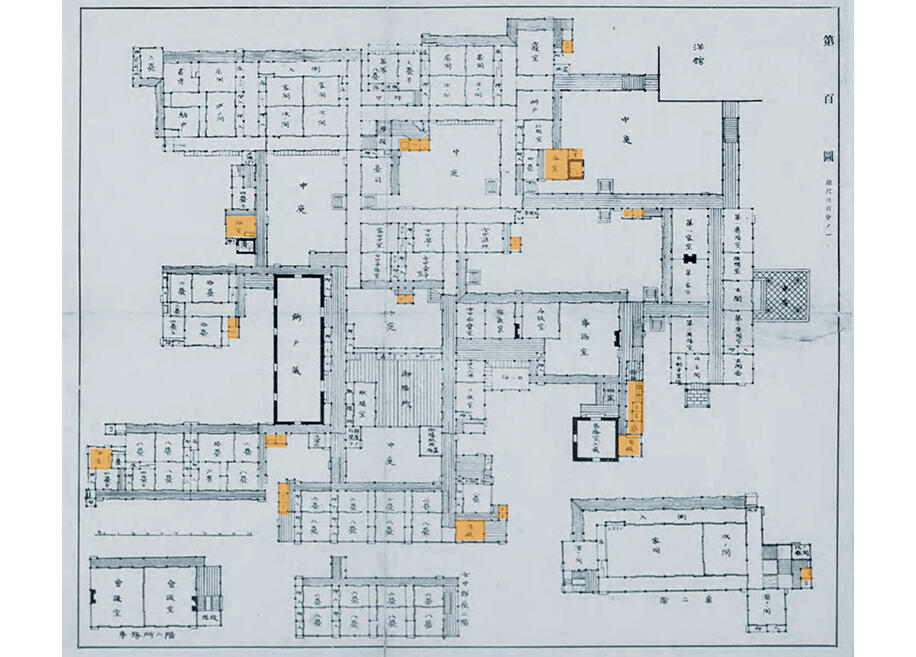

水回りという言葉から脱却するにはまず、近代日本住宅の水回りを歴史的に紐解く必要があるでしょう。建築家の佐藤功一は、当時の匿名建築家から募集した1、2室から100室までの室数に合わせて構成される規模の異なる計100案を、住宅図面集『報知懸賞 住家設計図案』(1916年、大倉書店)としてまとめています。これを素材に約100年前のおよその住宅のプランが読み取れます。もっとも小規模の平面案では水回り機能は便所しかありません。

しかし規模が大きくなると風呂や台所が出てくる。これらから当時の調理や入浴が、屋外や共用施設で行われることが一般的だったことが想定できます。中規模な住宅では水回りが個室群とグループ化され、それらが廊下によって繋がれ始め、大規模な住宅では女中や書生がいたりと家族単位が複雑になり、ひとつの屋根の下で階級差も見られるようになり、多くの水回りは家の外縁部にあります。佐藤は住宅建築衛生学の教科書『住宅建築衛生編』(早稲田大学出版部〈佐藤・住宅建築講座第一編〉、1931年)も書いています。そこでは給水給湯や汚物処理、暖房、換気などの科学技術を紹介しており、水回りの近代化は衛生学とも深い関係がある。手を洗うことに始まり衛生的な環境を整えることは、新型コロナウイルスにより再び着目されていますが、その歴史的変化を見ると、衛生学やそれを支えた技術が水回りそのもののあり方や日本の近代住宅の平面を変化させてきたことが分かってきます。

佐藤功一『報知懸賞 住家設計図案』。①が第壱図・第弍図、②が第五十図、③が第百図。便所や風呂など水回りの室をオレンジ色でマーキングしている。 提供:貝島桃代

増田

裏長屋にあった共同便所や明治期に外にあったトイレが、ちょうど100年前くらいを境に水回りの中で最初に家の中に進出するんですね。もっともプライベートでとても切実だし、改めて発見的でした。キッチンが最後に住宅の中に取り込まれていくのは日本特有なものなのでしょうか。

貝島

私はこの1年ほど、スイス・チューリッヒの戸建て住宅を調査してきました。16世紀から現代までに多彩なプランニングが生まれますが、興味深いのは、キッチンの配置が住宅の裏方から中心へと推移していることです。19世紀以降の戸建て住宅はブルジュア階級によって発展します。執事やメイド、運転手の労働空間だった水回りは地下室や家の角にありましたが、現代社会において核家族化が進み、その位置付けが変わってきます。女性参政権の獲得が後進的だったスイスで、キッチンが裏方から表に出て最終的には家の中心にある状態になるのは、現代的な社会を象徴する動きともいえるでしょう。その一方で、失われてしまった空間性もあります。冬季の寒さが厳しいスイスでは、キッチンに接したストューベと呼ばれる居間に、調理の竈門の熱を貯めるオーブンがあり、冬はこの周りに家族全員が集まり、寝ました。食材ひとつを温める場合でも、火を起こして食材を鍋にかけ、換気をしながら温める。トイレも地上階で用を足すと排泄物は地下階の家畜部屋にあるコンポストに貯められる。かつては空間化されていたプロセスがプロダクト化することで、コンパクトで便利にはなりましたが、現代住宅の水回りが窮屈に感じられる原因にもなっています。独立した空間やものが有機的に繋がれていたプロセスには、開放性があり、豊かだった。そうしたことからも、水回りをめぐるプロセスを可視化する透明性は、地球環境への負荷を再考する際にも、われわれが今後考えるべきキーワードのひとつだと思います。

19世紀の中央ヨーロッパの戸建て住宅のキッチン(『Landhaus Und Garten』Hermann Muthesius、1907年)。

鼎談の様子。貝島氏はスイスからオンラインで参加。撮影:新建築住宅特集編集部

髙橋

ヨーロッパ圏で見られる水回りの変遷は切実で連続的ですね。日本の場合、同潤会アパートでの西洋式の水回りや最小限住宅でのユニットバスの登場により、日本古来の水回り空間が否定され、歴史的に見ても断絶が生まれているようにも見える。これは日本の住宅史にとって破壊力をもったムーブメントでした。近年では、風呂やキッチンなどを余暇的に楽しむ住宅の潮流が生まれていますが、それが日本人本来の身体感覚や江戸時代からの住宅史の延長として読み取れるようなると、興味深い進化を成すのではないでしょうか。

増田

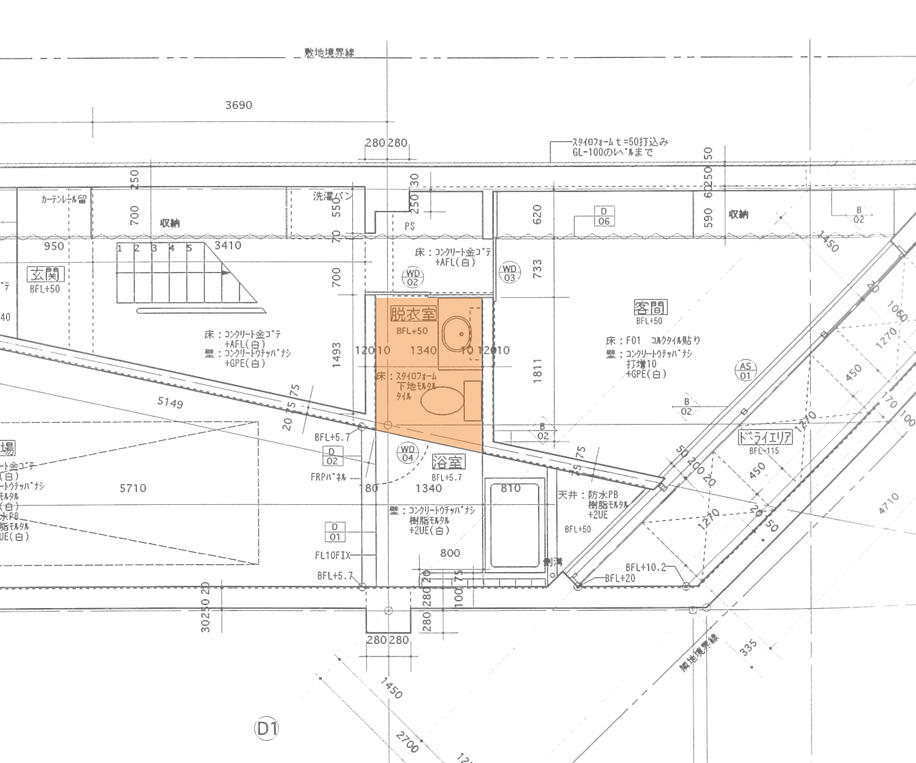

たしかに住宅の中でも水回りは余暇性とは隔離されがちだったのが少し変わってきましたね。都心の狭小住宅では延床面積の1/3くらいが水回り空間となることもあります。しかし性能が求められて製品としてパッケージされると、そこで行うことは機能の範囲を出ず、住まいの大部分を占めている空間なのに能動的に暮らしを更新する働きはしない。だからもっと設計レベルで考え直す必要があると思います。

貝島

近代以前の日本住宅では、風呂や便所は別棟にありましたが、近代化の過程では、木造の特徴を活かし、廊下の突き当たりや、住宅の外側に風呂や便所が足されたため、外部と連続した空間が典型的です。これに対し、スイスの住宅では、近代以前に部屋の中に家具や道具としてあった水を使う行為が、近代以降の技術発展で配管に接続されていきますから、暮らしの中の、水回りとの距離感も文化的に異なりますね。

水回りの既存概念を揺さぶる実作

増田

水回りの可能性について問い直すためには、現代の水回りの既成概念を揺さぶる必要があります。そのきっかけをくれた具体的実践について考えてみました。まず青木淳さん「L」(JT0004)では、トイレにふたつの扉が付いており、トイレと洗面を通り抜けて風呂に行く動線計画で、入出時に必ずしも同じ経路としないことが経験として豊かです。出入り口が両サイドに付いているエレベータと同じように閉塞感がなく、行き止まることなく前に進んでいる経験に繋がりそうです。すべての行為をシークエンシャルにすればよいわけではないですが、こうしたトイレから住宅の動線を設計できれば、手前と奥を考えなければいけなくなるので計画学が一変するかもしれない期待感があります。山本理顕さんの「バンビル」(SK0111)は、開口部に寄せることで、水回りが窓辺の一部となるよう計画されています。一般的に水回り空間は稼働時間が短く、使われていない時にはデッドスペースとなりがちですが、光沢感のある仕上げ素材が光を反射させ、効率よく広がりを獲得できると同時に、水回りが窓辺のあり方を変える発明的な住居です。

ル・コルビュジエ「小さな家」1923年。 撮影:Une Petite Maison

レム・コールハース「ボルドーの家」1998年 撮影:Hans Werlemann

髙橋

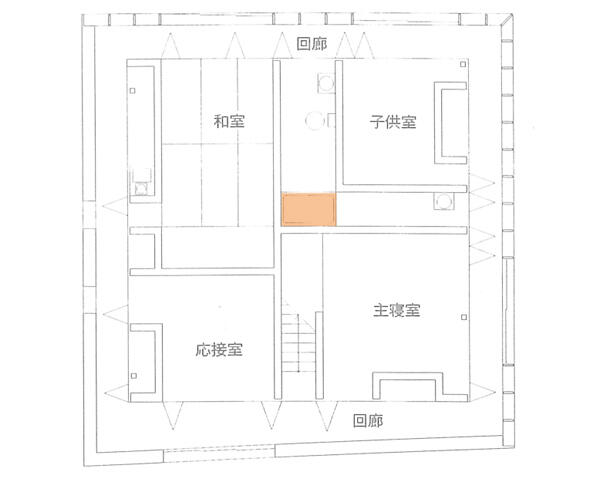

誰もが知る名作ですが、私はまずル・コルビュジエ「小さな家」(1923年)を挙げます。風呂もキッチンも通り抜けられ、建物全体が母の日常生活に寄り添った回遊性をもっています。また、レム・コールハース「ボルドーの家」(1998年)では各部屋が四角く仕切られず、都市の複雑さと同じように、コンティニュアスな身体感覚に応じた行動を巻き込んだプランに見えます。共通するのは、住まい手がいわゆる近代家族を想定した間取りとは縁が遠いことかもしれません。前者は高齢の母で、後者は都市からの隔離を望む車椅子生活の人。ですが、どちらの水回りもとても印象的に建築にあり、豊かな空間といえます。それと妹島和世さん西沢立衛さんの「S-House」(JT9702)は、1階平面図を見ると回廊の内部にバスタブが置かれ、なおかつ2方向からアプローチできたり、通り抜けられたりします。おそらく回廊を歩いている過程で風呂が突然現れるような体験を生むと思うのです。水回りは機能的で予定調和な空間ですが、このように意識の外側から不意をつくような経験が生むあり方は興味深いです。

妹島和世+西沢立衛「S-HOUSE」1996年

1階平面図

貝島

妹島さんは水回りを、一般的には部屋化するものを大きな空間の中央に独立させて配置していますね。これには水回りを部屋として切り取るのではなく暮らしの行為の一部とする意図が読み取れると思います。

私は建築作品ではなく、印象深いキッチンでの体験を紹介します。ひとつは学生時代に訪れた先輩の住む木賃学生アパートです。窓のある片廊下に面して共同キッチンがふたつあり、それぞれでインド人学生グループと中国人学生グループが異なるスパイスの匂いを激しく放ちながら郷土料理をつくっていて、まるで廊下が国際市場のようでした。もうひとつは友人の祖父が所有していた山小屋のキッチンです。水場は水場、加熱は暖房用の薪ストーブについたオーブンや鍋を温められる五徳と、作業ごとに道具が分かれています。現代住宅ではユニット化され効率的にまとめられた機能が開放され、自律している様子に自由な印象をもちました。最後は、日本の農村集落で今でも目にする段々式の水場です。1段目の綺麗の水を料理に使い、2段目で食材を洗い、3段目で鯉を飼う。この鯉は催事などの際に振る舞われます。自然の循環、時間が可視化された水場は、その地域の文化の豊かさを実感できる場所にもなっていると思います。

増田

貝島さんのおっしゃった水場の鯉に近い状況を、僕も最近山形県米沢市の古い住宅で見る機会がありました。ここでは水産業がないため庭に食用の鯉が飼われており、さらにはその住宅を囲む生垣には食用のウコギという植物が使われていました。一見すると綺麗な庭園だけど背景を知るとその切実な建ち方が見えてくる。今挙げられた事例には、その根本に何かしら切実さを孕んでおり、そこでの知恵が豊かな空間に繋がっていることはとても建築的です。現在の多くの住宅では水回りはそれ単一で完結しているため、暮らしと地続きな経験になっていないから建築として扱いきれていないのだと思います。

髙橋

切実さに繋がるかもしれませんが、ものごとを原始的に考えることが現れる面白さがありますよね。近代化の波を受けない水面下の本質的なところに、説得力のある空間性があるのだと思います。今日おふたりと話していて思うのですが、建築の語り口として、全体から語る人、シーンや要素からから語る人がいますが、おふたりとも圧倒的に後者、つまり建築をエレメントから観察しているのだと思いました。

貝島

エレメントは水や火、熱あるいは人のふるまいなど、流動的なものの状態としてもとらえられると思います。スイスの山小屋で見かけたチーズづくりのための竈門では、チーズ鍋の火加減を火力の強さだけでなく、鍋を吊るす鶴瓶を回転させることで火と鍋の距離を変えることができます。数字やダイヤルによって表現された段階的な火加減に比べ、細かな火加減や人のふるまいも介入できる仕組みだといえるでしょう。最近訪れた、スイスの建築家ハイジ&ペーター・ヴェグナーの「トリゴン・ハウス」は、建築家自身の山小屋ですが、ここに回転する円形キッチンが付いています。IHコンロと流しが付いた円形天板が付いたカウンターが中央の棒を軸にして回るのです。アルプスを望む斜面に建っており、台所からは谷側、山側のふたつの風景を楽しむことができるのですが、調理する気分次第で向きも変えられ、皆で囲んでおしゃべりしながら調理もできる。表裏といった空間のヒエラルキーもありません。電気の調理器具だからこそ実現できた、暮らしや環境によって有機的に繋がることができる現代的なキッチンです。水回りにある固定化されていないものや現象を「エレメント」としてどのように構成してそこでのふるまいを活き活きとしたものとしてできるか、という一例であると思います。

段々式の水場。(「針江のカバタ」高島市針江・霜降の水辺景観:https://www.bunkeikyo.jp/landscape/landscape-310)

ハイジ&ペーター・ヴェグナー「トリゴン・ハウス」のキッチンカウンター。 提供:アトリエ・ワン

スイスの山小屋内の、チーズづくりのための竈門。鶴瓶を回転させることで火と鍋の距離を調整可能。提供:アトリエ・ワン

このコラムの関連キーワード

公開日:2022年04月20日