「建築とまちのぐるぐる資本論」論考6

ASIBAという新たな建築教育のかたち

二瓶雄太(一般社団法人ASIBA代表、東京大学大学院建築学専攻)

Fig. 1:2023年11月25日、清水建設の「温故創新の森NOVARE」で開催された第1期インキュベーション最終カンファレンスにて、1期生COLUBがピッチする様子。2カ月にわたる仮説検証の結果を発表しながら、都市の有休空間で「勉強会」を開催し、主体的な学びを通したネットワークを構築することを提案。実装へ向けた協力者を募った。写真提供:角田芽衣菜

2023年秋、筆者をはじめとする東京大学と早稲田大学の建築学生有志は、既存の建築教育を補完するような実践型教育の整備を目指して、年齢や国籍を問わず建築を志す学生を対象とした3カ月間のインキュベーション・プログラム「建築・都市

社会実装スタジオASIBA」を始めた。

建築学生が製図室で取り組んできた問いを問いのまま終わらせずに、社会へ届けるための「足場(ASIBA:Architecture Studio for Impact Based

Action)」を構築している。参加者の多くは建築・都市領域の可能性を信じながらも、複雑化する現実の都市の構造を前に、自らが思い描く豊かな社会像を実現するための手段を模索している。現状への違和感を無視せずに望ましい未来を構想するビジョナリーとしての建築家像と、実践を通して現実の複雑な力学を読み解き関係性を調整するリアリストとしての建築家像。本稿ではその両極をぐるぐると行き来するようなASIBAの取り組みの全体像を紹介する。

日本の建築家教育からの脱却

建築学科の教育、特に設計課題に代表される日本独自の「建築家教育」の特殊性は今さら強調するまでもないだろう。多くの場合、日本の大学の建築学科は工学系に属しているにもかかわらず、設計課題のプロセスは工学的手法、つまりある目的や目標値が事前に設定され、その課題を解決するための手段を構築・最適化していくような手法とは、大きく異なるプロセスを踏む。設計課題では目的を自ら設定することが求められ、手段の検討に入るよりもはるか手前で、豊かな生活とは何か、より良い空間とは何かと、目的そのものを問い直すことに時間をかける。建築家教育の集大成とも言える卒業制作では、敷地や要件もすべて自分で設定し、ときには数十年後の社会までもを視野に見据えて問いを生み出すことが要求される。

このような教育のあり方に対して、実務に必要な最低限の設計技術を習得することもできずに妄想を膨らませているだけだ、と嘆く声は今に始まったことではないだろう。実際、教育を受ける建築学生という立場から、こういった設計教育を役に立たないと捉える人は増えているように感じる。しかし、ひとたび建築教育の外に目を向けると、こちら側の議論とは裏腹に、まさに「目的を問い直す」ことの価値に光が当たり始めている。

2023年、文部科学省の「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」で、安宅和人氏は、指示に対して的確な答えを出す能力に長けた人工知能が一般化しつつある現代において、「答える力よりも問う力、健全な懐疑心」をもち、「欲しい世界を妄想し、描ける人」が求められていると発言した(★1)。また、東京大学のスタートアップ支援プログラムFoundXのディレクターを務める馬田隆明氏は、アート思考やスペキュラティブデザイン、SFプロトタイピングなどが2020年代に流行し、問題提起する力や新たな選択肢を示す方法に関心が向いていることを指摘しながら、「アート思考」の次に注目される、これからの時代を構築する力として「インパクト思考」を提唱する(★2)。インパクト思考とは、「理想とする未来に旗を立てて、そこに向かって人と社会を巻き込みながら進んでいくための考え方とスキルセット」であり、問題を提起するだけで終わるのではなく、それを実現するために自らがコミットする態度のことだ。問題提起と問題解決の両輪を回すことでしか、「未来を実装する」ことはできないと断言する。

同様に、「目的を問い直す」ような既存の建築教育の魅力も、その先の社会実装へとつなげることによって初めて顕在化するのではないだろうか。凄まじい熱量をもって長期・広域・複雑なシステムを読み解き、問いに問いを重ねてひとつの未来を描き切った提案を、講評会で終わらせてしまってはあまりにももったいない。例えば、建築家が学生の模型や図面を読み込んで提案の良し悪しを評価する「エスキス」は、これまでの建築教育の中心とも言える手法でありながら、その限界を示す典型例でもある。講評者が与えるフィードバックは、あくまで講評者の経験や知識をもとに紡ぎ出された主観的な意見であり、仮説に対する正解は講評会にはない。そもそも、ひとりの建築家のトップダウンでは計画の遂行が困難な現代社会において、ある仮説の強度を検証するための物差しは常に社会の側からのフィードバックにあるはずだ。その提案に関わる主体の、利用者の、運営者の、出資者の、それぞれの視点からの応答や挙動は、実際にそのような人たちが関係し合う現実のネットワークの中に提案を放り投げてみることでしか見出し得ないだろう。ASIBAでは、多くの建築家が他者への「想像力」を拡張することで獲得していた視点の複数性を、「実践を通した検証」によって直接的に獲得することを目指している。

Fig.2:2024年3月27日、日建設計 PYNTにて行われたワークショップの様子。顧客や課題という側面から卒業制作を捉え直し、社会への実装を試みる。写真撮影:髙野広海

インキュベーションと新たな建築家像

スタートアップの世界では、初期のアイディアそのものよりも、アイディアを修正していく仮説検証のプロセスを重視し、可能な限り早く多くの「失敗」を経験すること重要視する。そのため、インキュベーションプログラムでは、安全に失敗できるような場として、開発資金の援助に始まり、定期的なメンタリングや共に挑戦する同世代のコミュニティ形成などが行われている。

私自身が過去にスタートアップや新規事業開発を行っていたので、ASIBAのインキュベーションプログラムでは、スタートアップ向けのプログラムのカリキュラムを建築・都市領域の超長期かつ広域なスコープへ対応するように特化させつつ、建築教育の補完を目指している。3カ月間のプログラム期間中には、建築・都市領域の可能性を広げるような事業を行っている起業家や若手建築家を招聘して、メンタリングやゲストレクチャーを開講している(★3)。また、空間やモノといった物理環境を用いた仮説検証のためにはフィールドが必要不可欠であるため、建設や不動産領域の企業と連携しながら、実地で小さなトライアルを重ねられるような環境を整えている(★4)。現場の解像度を上げるため、手足を動かすことを最重要視し、ヒアリングやプロトタイピングの量をプロジェクト推進の評価基準のひとつとしている。以下では、2023年10月より始動した第1期のプログラムに参加した8つのプロジェクトのなかから、3つを紹介する。

本特集連載の

論考4

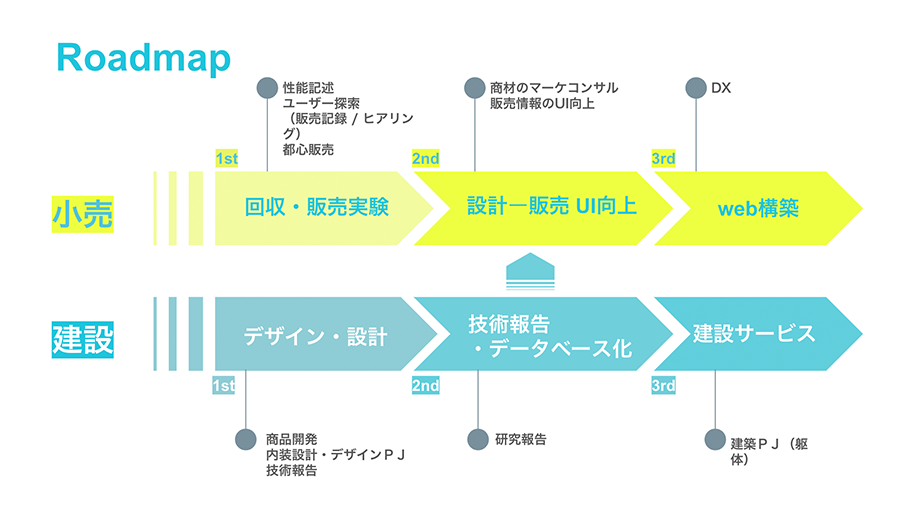

にてヨーロッパのリユース事情について執筆した明治大学の本多栄亮が率いるReLink(★5)は、解体材の再流通プラットフォームの構築を試みている。ASIBAのプログラム参加当時は、中古建材業者と設計者のマッチングのためのWebアプリの運用を始動していたが、ASIBAのプログラムを通して、ヒアリングや小規模な検証を行い、マッチングの前後に大きな課題があることを実感し、注力する領域を徐々に修正した。プログラム期間中に作成したロードマップをもとに、現在は需要側の市場拡大を目指した中古材デザインデータベースの構築や供給側の丁寧な解体のためのガイドライン作成に取り組んでいる。ゆくゆくは解体現場と新築現場を直接つなぐプラットフォームを構築し、当たり前のようにリユース材が普及した未来を思い描く。

Fig.3:ReLinkがASIBAのプログラムにおいて、「解築」という新たな産業を立ち上げるために描いたロードマップ。資料提供:本多栄亮

コミュニティ研究を行っている東京大学の山路湧は、ASIBAのプログラム参加をきっかけに、勉強会の開催・継続に特化したサービス(COLUB)展開を開始した。共に学ぶことの普遍性に着目し、学生同士でも社員同士でも、あるいはまったくの赤の他人をつなげる場合でも、大学内で行っていた勉強会と同じように気軽に勉強会や読書会が開催できるような仕組みを設計している。一見、建築・都市とあまり関係がないように聞こえるかもしれないが、都市部に急増しているコミュニティスペースや大学構内の空き教室など、これまで活動がなかった空間の利用を共に学ぶという行為を通して促すことで、異なる属性の人間が共存しうる場が都市中に広がっていくような未来を構想している。第1期インキュベーションプログラムのメンターの林厚見氏からは、ビジョンの方向性やそこに至るまでのマネタイズ方法などについて多くの助言を受け、メンターの伴走と共にアイディアの改善が行われた。

Fig.4:COLUBは勉強会や読書会など、共に学ぶような場をつくる際にハードルとなる「始めること」や「続けること」をサポートするためのアプリケーション(現在、未公開で準備中)。誰もが簡単に学ぶ仲間を集めて都市空間を有効活用することができるような世界を目指す。資料提供:山路湧

最後に、建築情報学を専門とする東京大学の須藤望と建築史をバックグラウンドにもつ森原正希の共同プロジェクトであるNESSは、生成AIを用いてまちづくりのボトムアップのデザインツールを開発している(★6)。実際にまちづくりの主体となる市民とまちを歩き、そのまちの「らしさ」を感じる部分を写真に撮って収集する。さらにそれらの画像を生成AIの学習データとして用いることで、非専門家でもそのまちらしさを起点にしたデザインが提案できるようにする。ASIBAのプログラム内ではこのツールを用いたワークショップを実現させるために、座組の整理や事業計画の設計を行い、さらに自治体や大学とのつながりを活かして、京島や赤羽などの地域で実際に市民と行政を交えたまちづくりワークショップを実現した。

Fig.5:NESSは「まちのらしさ」をもとにまちの未来を考えるため、市民と共に生成AIを用いたワークショップを行う。資料提供:森原正希・須藤望

上記3つの事例は、建物や空間そのものを設計しているわけではない。都市や建築への問いかけを大切にしながら、都市やまちの形を決定するのはもはや設計者のみではないという現状に対峙している。この「建築とまちのぐるぐる資本論」でも、経済モデルが現代の「創造性」を喚起するトリガーになっている状況が描かれているが、それはただクライアントと設計者の二者間の関係性を再構築すること以上の意味も示唆しているはずだ。これまでの事例だけを見ても、そこに絡みついた関係主体はエンドユーザーから、土地所有者、コミュニティ運営者、行政、ディベロッパー、工務店、設計者、大学など、ネットワーク状に広がりをもつ。各主体がそれぞれの力学に従って動くとき、建築・都市への統合的なビジョンをもった「アーキテクト」の役割は力学同士が干渉し合うシステムそのものをデザインすることにあるのかもしれない。

民泊のオンラインマーケットプレイスであるAirbnbは、居住空間を時間的に分割して他者へと安全に貸し出す方法を生み出したことで、あらゆる空間に宿泊施設としての可能性を与え、住宅と人の関係性をこれまでにないほど流動化させた。まとめて再開発する選択肢しか残されていなかった都市部の狭小住宅が、民泊需要を想定した形へとリノベーションされて再活用されるケースのように、物理的な空間の形そのものも経済社会の「システム」からの影響を受け、まちが変容している。建物の設計者も、そのような「システム」を構成する一主体にすぎない。自らの思い描く建築・都市へのビジョンをもつ者を「アーキテクト」と呼ぶならば、そのビジョンを実現させるための手段は、もはや建物の設計ではなく「システム」の設計であってもいい。「問い」を抱える建築学生、あるいは「アーキテクトの卵」が、そのような武器を手にすることで、都市はより良い方角へと向かっていけるのではないだろうか。

大学と社会の境界線で

私が建築の世界に足を踏み入れたきっかけは、本特集連載の

鼎談2

に参加されていた加藤耕一氏の「線の建築史」に魅了されたことだった。留年時代にたまたま潜り込んだ講義で加藤氏は、古代ローマのコロッセオが2,000年間でいかに変遷してきたか、それぞれの時代の要請や力学などの影響で建築や都市がいかに変化してきたか、ユーザーと設計者の直接的な関係性を超えた「システム」がいかに建築をつくるのかを、建築史学への愛を込めて物語った

(★7)。建築とはひとりの作家の手によって生まれる作品ではなく、そのときどきの合理性や関係性が作用してつくり上げられていく現象である。

建築史学系の加藤研究室に入った私は卒業研究として「建築の解体」をテーマとして扱った。磯崎新の名著ではなく、物理的に壊すという意味での建築の解体である。設計や施工ばかりに光が当たりがちな建築学において、終わらせることや壊すことを起点に考え直すことはできないかという問いかけから、経済、文化、技術、法規、資源循環、歴史など、分野を横断して多くの事例を体系的に整理した。そのプロセスを通して気づき始めたのは、近代以降の社会では「終わり」という事象が意識的に避けられてきたのではないかという仮説であった。

さらに深く自らの手で終わりに触れようと、大学院からは建築生産系の権藤智之研究室に移り、丁寧にみんなで空き家を解体する解体祭の開催や、新築建て替えが原則禁止されたブリュッセルでの解体現場調査などを行った。より良い終わり方をデザインすることは可能なのか、新築を建てられない時代に建設産業はどこへ向かうのか、循環とはトップダウンで管理できるものなのか。アカデミアでの研究活動を通して生まれたこれらの「問いかけ」は、「目的の問い直し」と同様に、私たちの選択がつくり出してしまう数十年後の社会の姿を根底から問い直すような視点となる。

「目的を問い直す」ような大学の役割は、教育においても研究においても、社会へとうまく接続できているとは言い難い。自分なりの「問い」を立てるための卒業制作が終わった途端、社会への入口として就活イベントが始まる。論文を通して生まれた「問い」は、社会へ還元されることなく学会のなかで閉じてしまう。その境界線は、飛び越えるか、完全につながりを断つか、の二択を迫られる。ASIBAの取り組みはそのような大学と社会の境界線に厚みをもたせ、よりなめらかに接続させる試みである。「問い」を起点にしながらも、小さな実践を重ねていくことで「問い」が社会へと実装されるような足場を構築していきたい。

Fig.6:空き家を丁寧に解体する「解体祭」。2023年9月、広島県・佐木島。島内外から40人ほどが集まり、空き家を看取るために部材をひとつずつ丁寧に解体していき、それらを担いで海へ流すことで弔いの場とした。撮影:ブライアン・オルテガ・ウェルチ

Fig.7:解体材再利用業者Rotor DCのストックヤード。2024年2月、ベルギー・ブリュッセル。10日間の調査期間を通して、部材再利用を前提とした解体業の可能性やそれを成立させる社会背景を調査した。撮影:山田宮土理

注

★1──安宅和人『これからの人材育成を考える』 文部科学省「今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会」第3回, 2023年3月24日

https://www.mext.go.jp/content/20230328-mxt_kyoiku01-000028726_02.pdf

★2──馬田隆明「「インパクトからはじめよ」 —デザイン思考、アート思考、インパクト思考について」2021年1月24日

https://tumada.medium.com/インパクトからはじめよ-デザイン思考-アート思考-インパクト思考について-ffea995b9fb9

★3──第2期インキュベーションプログラムでは、メンターとして東京R不動産の林厚見氏、巻組の渡邊享子氏、CHArの連勇太郎氏、suhaの佐藤光葉氏に月次メンタリングを行っていただき、ゲストレクチャーにはSORABITOの青木隆幸氏やHUB&STOCKの豊田訓平氏、SENの各務太郎氏などをお呼びした。

★4──一般社団法人ASIBA

https://asiba.or.jp/

★5──ReLink

https://re-nkign.jp/about_relink/

★6──NESS

https://note.com/masakimorihara/m/m9639cdaa9d71

★7──加藤耕一『時がつくる建築: リノベーションの西洋建築史』東京大学出版会、2017年

サムネイル画像イラスト:荒牧悠

二瓶雄太(にへい・ゆうた)

2000年生まれ。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修士課程2年。一般社団法人ASIBA代表理事。大学で建築の解体に関する理論・歴史研究を行いながら、アカデミアと社会の橋渡しを目論み、建築学生向けのインキュベーションプログラムなどを実施。2022年総務省異能vation採択。2023年日本建築学会優秀卒業論文賞受賞。

X:https://x.com/___yuhe

このコラムの関連キーワード

公開日:2024年05月30日